第四节 现代主义与后现代主义之间的过渡地带

现代主义的设计原则和当时的人们社会生活条件是一致的。由于条件的限制,人们一时侧重用标准化适应工业生产的原则,在一定程度上忽视了美的原则。工业设计最初就是产生于把美学应用于技术领域这一实践之中,是技术与艺术相结合而产生的一门边缘学科。技术与艺术从有工业设计以来就是联系在一起的,是必不可分的。技术偏重于理性,艺术偏重于感性;或者可以说技术主要追求功能美,艺术主要追求形式美;技术旨在创造物质世界,而艺术则影响着人类的情感世界。纵观工业设计发展的历史,我们发现,技术与艺术一直是设计中两个相对的思潮,他们相互摩擦、碰撞和交替,从而形成工业设计中的两种风格,直接关系着人类自身的物质和感情两方面。

在技术与艺术相结合的最初阶段,出现了巴洛克风格的车床和洛可可风格的雕刻机。装饰形式被不伦不类地强加到机械产品中去,这种对机械产品的简单美化,实质上是将产品的功能和形式简单的拆分后加以组合,没有能将技术与艺术有机地融合起来。随着工业化的进程,批量生产使手工艺让位于机器生产,“早期的资本主义机器生产就是这样,一切都是为了产品(物),只见物,不见人”[47],产品粗糙丑陋。莫里斯领导的工艺美术运动以及新艺术运动,主张产品的审美特点,主张回归到手工艺时期,显然违背了社会发展的规律。20世纪初,以德国赫尔曼·穆特休斯为代表,在德国产生了抛弃拉斯金与莫里斯对工业化偏见的工业设计组织——德意志工业联盟。该联盟指出工业与艺术并非是对立的,美术必须与工业、手工操作相结合。真正意识到艺术与技术相结合的重要性的是包豪斯。包豪斯的创立,标志着工业产品具有审美价值,为工业品设计美学的建立奠定了基础;包豪斯的建立也标志着现代主义设计的开始。然而随着现代主义运动在美国的发展,现代主义思想的“形式追随功能”,“功能第一,形式第二”演变成“形式大于功能,在游离于功能之外追求形式的新颖”[48]的形式主义。在美国出现计划性废止制,通过产品的外形来吸引消费者,由于商业设计过分注重外表而忽视机能及人的使用,因而遭到德国、意大利和斯堪的纳维亚国家的强烈反对。一种既注重产品的实用功能、又强调设计中的人文因素,既注重传统的自然材料、又能与现代生产工艺有机结合,达到一种和谐结合的设计风格的有机现代主义开始盛行。20世纪60年代注重几何形式的抽象美和高品位的“新现代主义”为设计界吹进了新鲜的空气。

一、北欧追求朴实、实用和美观的有机设计理念

现代主义设计和新现代主义设计主要是时间概念,但同时也可以看做是思想倾向的概念,正如钱锺书先生对唐诗和宋诗的评价一样,唐人也可写宋诗。在现代主义时期出现了相反相承的艺术倾向。当战后各国对现代主义进行改革探索时,斯堪的纳维亚国家一枝独秀,冲破地域的界限,以其独特的艺术魅力在世界先进设计舞台上占有一席之地。斯堪的纳维亚设计风格在20世纪50年代后成为“好的设计”、“经典设计”的代名词,它以人道主义的设计思想、功能主义的设计方法、传统工艺与现代技术的结合、宁静自然的北欧现代生活方式为设计的源泉形成了设计上简洁、明快、朴素、优雅,具有良好的功能并体现人性的特点。它的富有“人情味”的美学思想,受到了设计界的瞩目。

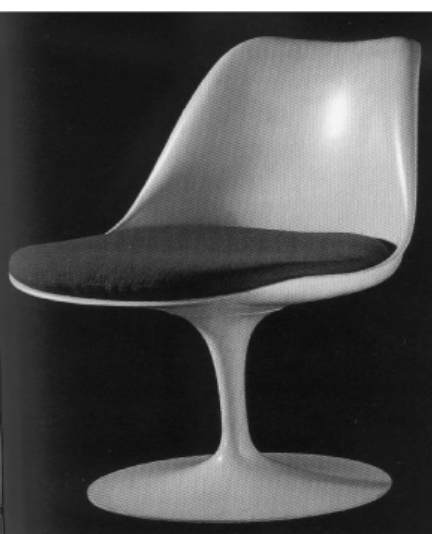

斯堪的纳维亚国家由于其严峻的气候条件、美丽的自然环境、特殊的地理位置和历史因素,“既保持其与世隔绝状态,又保护了其文化的完整性”。“地处欧洲最北角的斯堪的纳维亚各国,长期以来设计中形成了以工艺加设计为基础的‘北欧模式’,它意味着简朴、制作精良的形状和形式,带有一种温和高雅的几何形态,喜用天然材料和明亮的色彩”[49]。虽然它们也曾受到新艺术运动、现代设计运动的影响,但基本保持了自己的风格。它们吸收了西方其他各国设计运动中的积极因素,在设计中将传统与现代、功能与审美有机协调起来。虽然各国设计风格有差异,如“瑞典现代风格”、“丹麦现代风格”等流派,“但总体来说,斯堪的纳维亚国家的设计风格有着强烈的共性,它体现了斯堪的纳维亚国家多样化的文化、政治、语言、传统的融合,以及对于形式和装饰的克制、对于传统的尊重、在形式与功能上的一致、对于自然材料的欣赏等。斯堪的纳维亚风格是一种现代风格,它将现代主义设计思想与传统的设计文化相结合,既注意产品的实用功能,又强调设计中的人文因素,避免过于刻板和严酷的几何形式,从而产生了一种富于‘人情味’的现代美学”(参阅图4-6)[50]。

北欧中的瑞典与丹麦悠久的手工艺传统以及富裕的社会基础培养了国民较好的审美品位:强调图案的装饰性、传统与自然形态的协调性。瑞典是北欧几国最早提出的“功能主义”思想的国家,它产生了像格里戈·保尔逊(Gregor Paulsson)这样的民主主义思想家,至今瑞典设计仍然受其思想影响。格里戈·保尔逊信奉:设计对每个人都很重要,不是只为那些囊中响当当的富人的。这表现出很强的民主主义色彩。同时,20世纪30年代中期起,现代主义设计的功能性与大众化原则在瑞典的家具生产中得到体现,出现了家具设计师布鲁诺·马斯森(Bruno Mathson)、约瑟夫·弗兰克和汉斯·哥瑞(Hans Coray)这些瑞典现代主义的奠基人。他们的设计经常采用一些自然材料,如木材、皮革等,并且在设计细节中高度重视人体工程学因素,提倡以人为中心的设计思想,他们的产品具有舒适、安全、方便的特点,被称为“瑞典现代风格”。

图4-6

地处遥远北欧的丹麦是个工业发达、思想进步的国家,这个国家崇尚民主。在现代设计中既融合了北欧及其他国家的设计思想,又具有其自身的独特风格。它的设计风格兼有现代简单明快的风格与传统典雅的特点,集朴素、精致、自然和优美于一身,是现代传统与现代功能完美结合的典范(参阅图4-7)。

芬兰的设计素有“芬兰风”之称,芬兰的设计极具人情味并注重传统的手工艺。20世纪60年代,芬兰设计异军突起。在设计形式上大胆创新,各种材料综合运用,色彩明快,功能完善,完全抛弃了古典形式与手工艺传统。同时理性思维是芬兰设计的一个重要特征(参阅图4-8)。芬兰现代设计的奠基人——设计大师阿尔瓦·阿尔托(Alvar Alto,1898—1976),曾有一句名言:“一切都在于审美与功能。”

图4-7

图4-8

无论是瑞典、丹麦还是芬兰,设计的共同点就是有机现代主义。它是对现代主义过于理性和刻板的设计风格的一种扬弃。它的产生与北欧的地理环境和文化背景息息相关。北欧没有像英国、德国或美国那样受到工业革命的强烈冲击,一直以手工艺生产为特色,当现代主义运动在北欧出现后,北欧并没有抛弃其本土的手工艺,而是将两者结合起来并发展成北欧风格的有机现代主义。20世纪50年代,北欧的设计以“朴素而有机”的形态以及“自然的色彩与质感”在国际设计界取得广泛影响,尤其体现在家具设计中。在家具设计中,北欧避免了现代功能主义常用的生硬的棱角,取而代之的是圆滑的转角,给人以亲切感和美的享受。虽然北欧的家具设计属于功能主义,但没有功能主义那么教条,其形式更自由,更富人情味,并具有强烈的民族特色。

二、德国的新理性主义对国际主义风格的修正和完善

随着人们对以“理性主义”、“功能主义”为中心的现代主义以及对“形式服从准则”的过于理性化的国际主义设计风格提出质疑,人们对“情”的渴求越来越强烈,斯堪的纳维亚的设计风格满足了人们对“情”的渴望。

然而,纵观设计发展的历史,我们看到“情”与“理”在设计的发展中“似乎是交替发展的”,“他们在斗争中求协调,在协调中求发展。其实不然。首先,‘情’和‘理’并没有截然分开;其次,‘情’和‘理’并不是简单地交替,而是每一次交替都在上一次基础上发展和完善”[51]。德国的新理性主义正是在早期现代主义的理性主义设计思想的基础上的进一步升华,而不是简单的重复。

20世纪40年代,德国一方面有感于起源自德国的现代主义在美国的发展与其初衷大相径庭,另一方面,作为第二次世界大战战败国,迫于重建的压力,迫切需要通过提高设计水平来提高产品在国际上的地位,于是希望通过重建包豪斯式的实验中心,把设计作为一种为国为民的学科进行严肃的研究,从而提高德意志民主德国和联邦德国物质文明的总体水平。于是,1953年,德国乌尔姆设计学院正式建立。该学院成为德国战后设计思想和理论集大成的中心,“形成了战后德国新理性主义,并通过与德国电器制造商布劳恩公司的合作,把德国的现代主义设计完全在工业生产中直接体现出来,铸造了优秀的德国设计品质”。[52]同时,学院的建立是教育理工化的一个重要开端:“世界设计就形成以艺术为依托和以理工为依托的两大体系[53]。”

乌尔姆设计学院的创始人马克斯·比尔(Max Bill,1908—1994)在1952年提出学校的艺术宗旨:“我们把艺术看做是生活的最高表现,力图把生活组织成艺术作品。像里特维尔德当时所宣告的那样,我们要借助美、善和求实来反对丑。包豪斯作为里特维尔德的萨克森—魏玛实用艺术学校的继承者,曾经追求过同样的目的。如果说我们现在比那时有所前进,在乌尔姆赋予物品的艺术设计以更大的意义,拓宽了城市和建筑规划的概念,把视觉艺术设计提高到现代水平,最后,建立了媒体系,那么,这一切是从我们时代的自然要求中产生出来的。”[54]可以看出,与包豪斯的贡献(艺术与技术的新统一;设计的目的是为人而不是产品;设计必须遵循自然与客观的法则)相比,在设计目的上,乌尔姆更加明确为生活去设计美而不是为美和造型去设计社会的新理性主义思想。奥托·艾舍在《包豪斯与乌尔姆》一文写道:“美学范畴,如比例、量体、排列、渗透或对比,并实验性地予以掌握,是有意义的。但是它们并不是目的本身,也根本不是一个上级的、支配性的学科,而是作为一种设计的文法、结构。一项设计的结果必须符合人文,其判断准则则是使用与制造。”[55]乌尔姆设计学院的指导思想比包豪斯更具理性色彩,更强调科学技术、理性主义的主导地位;从设计手段上看,如美国伊利诺大学教授V.马戈林(V.Margolin)所指出的,乌尔姆学校脱离了包豪斯传统的艺术手工艺模式,这正是它们之间的区别[56];在遵循自然与客观的法则上看,两者的区别表现在:乌尔姆认识到“必须大幅将人文科学、人类工效(人机工程学)、技术科学、方法学及工业技术引入教学中来,新设计方法学、规划方法学、习作与设计案例分析等受到很大重视”,尝试着“在理性与实践之间,在科学研究与造型行为之间寻求新平衡”,同时“设计师的自我意识同样被重新定义”,“在教学上理论所占的比重大大增加了,设计生态学的课题也被关注,尤其是基础教学的观念也得到了巨大的改变,形成了所谓的‘乌尔姆模式’”[57]。德国的家用电器生产厂家布劳恩公司是德国战后第一个与乌尔姆设计学院紧密合作的公司,该公司将“乌尔姆模式”运用到实践中去,成为设计直接服务于工业而不是停顿在“包豪斯的作坊式的实践”基础上,并使以科学技术为中心的设计观念固定化,开创了现代设计的理性和科学研究的先河。新功能主义、新理性主义、减少主义的特征在德国的产品设计中随处可见。乌尔姆设计学院在1968年关闭,学院由于过分强调技术因素、工业化特征和科学的设计程序使其设计风格也表现为冷漠、单调、缺乏人情味和个性特征。

三、意大利的“反设计”——有机雕塑风格

美国纽约现代艺术博物馆(MOM A)建筑与设计部部长鲍拉·安东涅(Paola Antonelli)曾说过这样一句话:“从每平方公里拥有的设计师数量看,意大利可能是世界上任何一个国家都无法比拟的。研究20世纪的设计,意大利是本相当不错的教科书。”战后的意大利在短短的15年内(1945~1960年)以其独特的、艺术式的设计哲学在世界设计史中占有重要地位,创造了意大利设计的辉煌时期。

第二次世界大战使意大利葬送了意大利的设计哲学和设计思想体系,意大利的设计直至战后初期也还被美国的现代主义和斯堪的纳维亚各国的设计风格所影响,出现了意大利设计中含有诸多“美国风格”的现象。直至20世纪50年代,通过“米兰三年展”、《杜姆斯》设计杂志和意大利设计师尼佐里和庞蒂等向世界展示了一个有个性的和艺术化的意大利设计模式。“实用加美观”成为战后意大利设计的新理论,在此理论指导下,50年代的意大利产品表现出“表面光滑、线条流畅”的“有机雕塑风格”(参阅图4-9)。

图4-9

20世纪60年代末到70年代初,意大利设计界受到波普艺术、观念艺术和反文化运动的影响。1972年美国现代艺术博物馆举办的意大利设计展中,“主流设计和反设计、优雅的和实验性的、经典的和具有挑衅性的”产品展示了意大利独特的审美趣味。展览名“意大利:家用产品新风貌”标志意大利设计从此登上世界设计舞台,打破了斯堪的纳维亚设计在60、70年代一统天下的局面[58]。意大利的设计思想受到意大利最著名的设计师埃特·索托萨斯(Ettore Sottsass)的影响,他曾说过:“设计对我而言……是一种探讨生活的方式,是一种探讨社会、政治、爱情、食物,甚至设计本身的一种方式。归根到底,它是象征生活完美的乌托邦方式。”[59]不论时间先后,对现代主义设计思考,构成了现代主义理论的补充,它们开始了对现代主义的反思。

现代主义设计与侧重表现非理性主义的现代主义文学不同,设计领域的核心内容是功能主义、理性主义和机器美学。之所以会诞生如此的设计观念,是因为它背后有着坚实的西方社会的宗教文化和以新教伦理为基础的资本主义精神后盾。理性主义和禁欲主义精神是一致的。18世纪以来出现了以人道主义为核心的政治意识形态,在此背景下,西方出现了空想社会主义和科学社会主义思潮,政治意识形态领域的民主主义思想在艺术设计领域表现为精英知识分子的理想主义,由于设计与新技术、新材料密切关联,科学技术尤其是应用技术(工科)越来越彰显出意识形态的特征。随着第二次世界大战的结束和欧美资本主义的发展,现代主义在美国等地出现了新的变种——国际主义风格。国际主义风格是资产阶级变换形式的时尚,它失去了现代主义忧国忧民的理想主义内涵。北欧的柔性功能主义、德国的新理性主义、意大利的“反设计”等等可以说是对现代主义反思的开始,也是后现代主义的前奏。

19世纪30~60年代这一阶段,被描绘为设计史上的理性主义或功能主义时期[60]。现代主义的设计弊端也越来越引起人们的重视,工业设计出现风格的多样化和个性化。欧、美、日等开始形成了各自工业设计的风格,工业设计全面进入恢复和发展时期。

【注释】

[1]蔡军,梁梅.工业设计史[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1996.13

[2]王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.108-109

[3]何人可.工业设计史[M].北京:北京理工大学出版社,2000.108

[4]叶朗.现代美学体系[M].北京:北京大学出版社,1999.361

[5]凌继尧,徐恒醇.艺术设计学[M].上海:上海人民出版社,2000.73-74

[6][美]肯尼斯·弗兰姆普敦著;原山,陈谋辛,郭恢扬等译.现代建筑——一部批判的历史[M].北京:中国建筑工业出版社,1988

[7]李亮之.世界工业设计史潮[M].北京:中国轻工业出版社,2001.86

[8]李亮之.世界工业设计史潮[M].北京:中国轻工业出版社,2001.88

[9]朱铭,姜军,朱旭等.设计家的再觉醒[M].北京:中国社会科学出版社,1996.58

[10]何人可.工业设计史[M].北京:北京理工大学出版社,2000.108

[11]叶朗.现代美学体系[M].北京:北京大学出版社,1999.346

[12]何人可.工业设计史[M].北京:北京理工大学出版社,2000.80

[13]何人可.工业设计史[M].北京:北京理工大学出版社,2000.108

[14][瑞]柯布西耶著;陈志华译.走向新建筑[A].参见:奚传绩编.设计艺术经典论著选读[C].南京:东南大学出版社,2002.249-250(https://www.xing528.com)

[15][瑞]柯布西耶著;陈志华译.走向新建筑[A].参见:奚传绩编.设计艺术经典论著选读[C].南京:东南大学出版社,2002.238-240

[16][瑞]柯布西耶著;陈志华译.走向新建筑[A].参见:奚传绩编.设计艺术经典论著选读[C].南京:东南大学出版社,2002.233

[17][瑞]柯布西耶著;陈志华译.走向新建筑[A].参见:奚传绩编.设计艺术经典论著选读[C].南京:东南大学出版社,2002.241

[18][瑞]柯布西耶著;陈志华译.走向新建筑[A].参见:奚传绩编.设计艺术经典论著选读[C].南京:东南大学出版社,2002.247

[19][美]丹尼尔·贝尔著;赵一凡等译.资本主义文化矛盾[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1992.25

[20][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.20-21

[21][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.85

[22][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.58

[23][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.105

[24][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.105

[25][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.26

[26][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.155

[27][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.29

[28][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.174-175

[29][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.50-51

[30][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.175-176

[31][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.175-176

[32][德]马克斯·韦伯著;彭强,黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.155

[33][奥]卢斯著;陈志华译.装饰与罪恶[A].参见:奚传绩编.设计艺术经典论著选读[C].南京:东南大学出版社,2002.170

[34]叶朗.现代美学体系[M].北京:北京大学出版社,1999.356

[35][瑞]柯布西耶著;陈志华译.走向新建筑[A].参见:奚传绩编.设计艺术经典论著选读[C].南京:东南大学出版社,2002.239

[36]王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.109

[37][美]丹尼尔·贝尔著;赵一凡等译.资本主义文化矛盾[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1992.57

[38][美]丹尼尔·贝尔著;赵一凡等译.资本主义文化矛盾[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1992.100

[39][美]丹尼尔·贝尔著;张国清译.意识形态的终结[M].南京:江苏人民出版社,2001.407-415

[40]王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.112

[41]王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.112

[42][瑞]柯布西耶著;陈志华译.走向新建筑[A].参见:奚传绩编.设计艺术经典论著选读[C].南京:东南大学出版社,2002.272

[43]何人可.工业设计史[M].北京:北京理工大学出版社,2000.143

[44]王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2000.237-241

[45]李亮之.世界工业设计史潮[M].北京:中国轻工业出版社,2001.155

[46]王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.109

[47]郑应杰,张晓明.现代设计美学——工业品设计美学[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1998

[48]凌继尧.美学与现代工业[J].当代企业,2001(11):24-25

[49]李亮之.世界工业设计史潮[M].北京:中国轻工业出版社,2001.104

[50]何人可.工业设计史[M].北京:北京理工大学出版社,2000.126

[51]邱松.情理工业设计[J].装饰,2001(2):11-12

[52]刘子川.现代主义设计风格在工业设计中的演变[J].合肥工业大学学报.2003.12(6):57-60

[53]曹一华.工业设计概论[M].北京:中国轻工业出版社,2003.99

[54]凌继尧,徐恒醇.艺术设计学[M].上海:上海人民出版社,2000.137-138

[55][德]赫伯特·林丁格著;胡佑宗,游晓贞等译.包豪斯的继承与批判[M].台北:台北亚太图书出版社,2002.136

[56]凌继尧,徐恒醇.艺术设计学[M].上海:上海人民出版社,2000.148

[57]李砚祖.乌尔姆:包豪斯的继承和批判[J].装饰,2003(6):4-5

[58]梁梅.意大利设计——生活的美学和艺术化[J].美术观察,2002(5):72-73

[59]梁梅.意大利设计[M].成都:四川人民出版社,2000.73

[60]何人可.工业设计史[M].北京:北京理工大学出版社,2000.24

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。