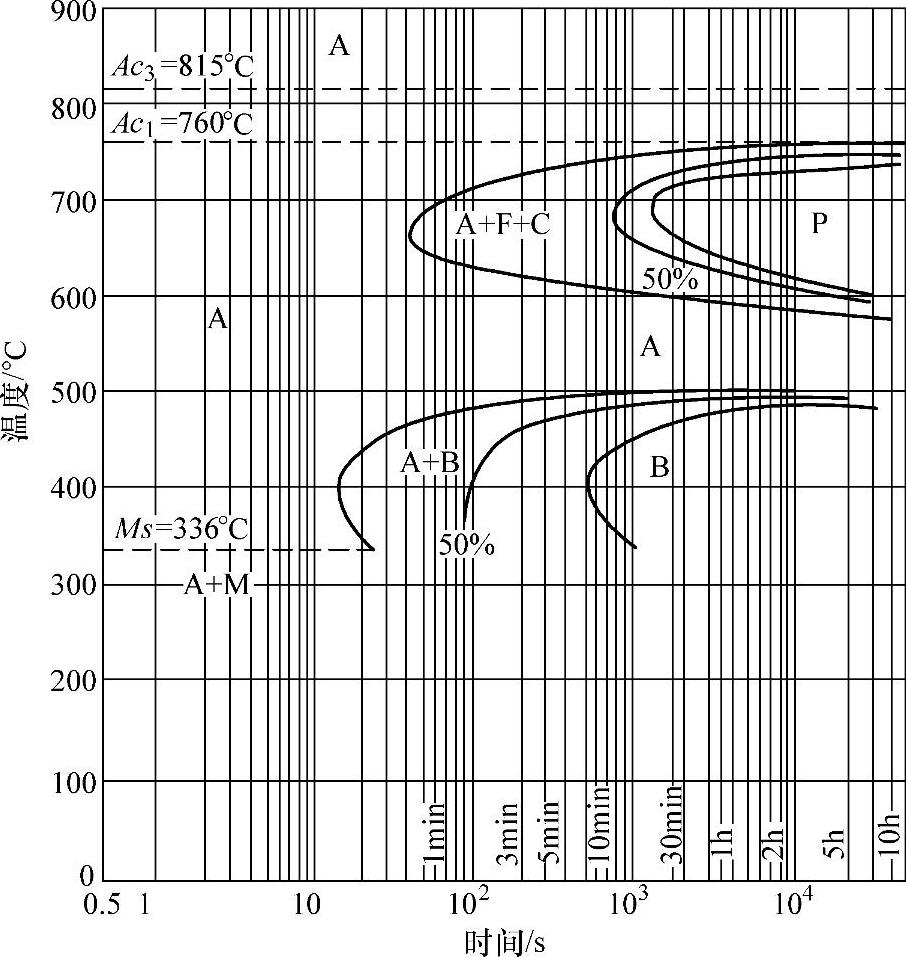

过冷奥氏体从高温区→中温区→低温区会发生一系列的相变,从扩散型相变→半扩散型相变→无扩散型相变,即从共析分解→贝氏体相变→马氏体相变,是一个逐级演化的过程。从高温区的共析分解到低温区的马氏体相变也是一个从量变到质变的过程,存在着相变产物和过程的过渡性、交叉性[1-3]。在共析碳素钢的奥氏体等温转变图中,珠光体转变和贝氏体相变有相互重叠和交叉现象,表现为一条转变曲线,当加入合金元素后可使两条转变曲线分开,甚至在两条曲线之间形成海湾区,如图2-2所示。

钢中的共析分解是过冷奥氏体在高温区的平衡或接近平衡的相变,其相变产物珠光体是平衡组织或准平衡组织。贝氏体相变是发生在Bs和马氏体相变温度之间的中温转变,是过冷奥氏体在中温转变区发生的非平衡相变,其相变产物贝氏体是非平衡组织。在某些合金钢中,珠光体和贝氏体相变之间还存在一个过冷奥氏体的亚稳区,即所谓海湾区,从而把珠光体相变和贝氏体相变完全分开。

铁原子和替换合金元素的原子在高温区的共析分解过程中是能够长程扩散的,而且是依靠扩散形成富含碳原子和合金元素的碳化物。但在中温区难以扩散,这是导致贝氏体相变不同于共析分解的重要原因。贝氏体相变既不是珠光体那样的扩散型相变,也不是马氏体那样的无扩散型相变,而是“半扩散型相变”,即只有碳原子能够长程扩散,铁原子及其他替换合金元素的原子难以扩散,但也不是切变位移,而是界面原子非协同热激活跃迁的过程[2,4]。

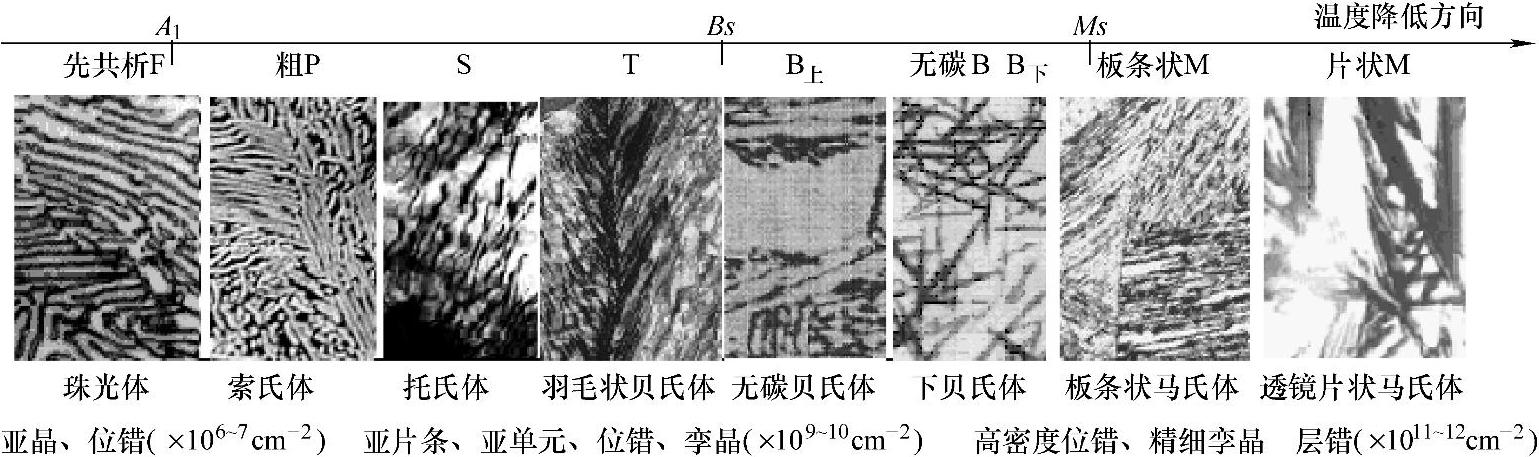

过冷奥氏体转变为珠光体、贝氏体、马氏体是一个组织形貌逐渐演化的过程。图2-3所示为随着相变温度的降低,组织形貌逐渐演化的总结图解。可见,从A1到Ms点以下,组织形貌从粗片状珠光体到细片状珠光体(索氏体)再到极细珠光体(托氏体);魏氏组织介于共析分解和贝氏体相变之间,它包含条片状的铁素体和极细珠光体两种组织组成物,而其中的珠光体(确切地说是托氏体)是条片状铁素体形成后,其余的奥氏体分解为托氏体组织。魏氏组织反映了共析分解和贝氏体相变的交叉性。

图2-2 35Cr2Mo钢的奥氏体等温转变图

在中温区,上贝氏体是条片状形貌,下贝氏体是竹叶状或针状,显然具有过渡性特征。

在Ms以下,组织形貌与贝氏体有相似之处,如板条状马氏体与条片状低碳贝氏体相似,下贝氏体与片状马氏体相似。但是,马氏体形貌更加形形色色,如薄片状、薄板状、蝴蝶状、透镜片状、Z字形或闪电形分布等。(https://www.xing528.com)

珠光体由铁素体和碳化物两相组成,是较为平衡的组织。铁素体中几乎是不含碳的,而且位错密度不高,也没有孪晶和残留奥氏体。马氏体、贝氏体组织中均有特殊的亚结构。贝氏体铁素体(α相)含有过饱和的碳,但是过饱和程度不大。马氏体是碳的过饱和固溶体。马氏体组织中存在极高密度的位错、层错或大量精细孪晶。在贝氏体组织中也同样存在亚结构,包括贝氏体铁素体的亚片条、亚单元、超细亚单元及较高密度的位错,近年来还发现精细孪晶等。

图2-3 过冷奥氏体转变产物的形貌逐渐演化的图解

图2-4 过冷奥氏体转变温度贯序图解

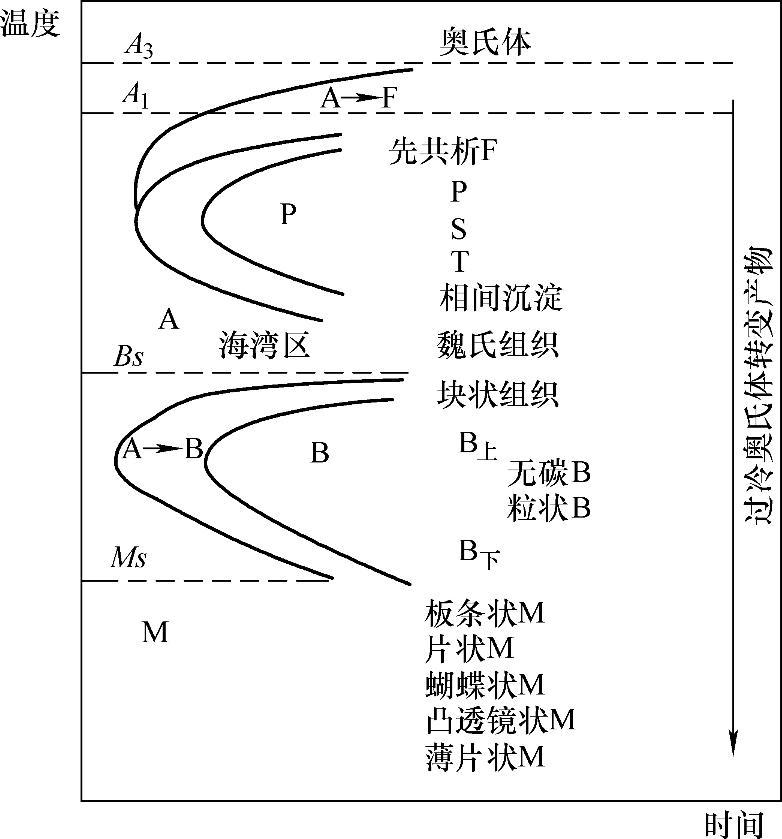

从共析分解到贝氏体相变再到马氏体相变是个逐渐演化的过程:珠光体组织由铁素体+碳化物两相组成;马氏体是单相组织;中温区转变产物由贝氏体铁素体+渗碳体组成,或贝氏体铁素体+残留奥氏体组成,或贝氏体铁素体+M/A岛组成,或贝氏体铁素体+渗碳体+奥氏体+马氏体等多相组成,表明中温贝氏体转变是个复杂的过渡性相变。

综上所述,过冷奥氏体随着温度的降低,其转变贯序为:珠光体(粗珠光体、索氏体、托氏体)→上贝氏体(羽毛状贝氏体、粒状贝氏体、无碳贝氏体)→下贝氏体(片状、针状、竹叶状)→马氏体(板条状、片状、透镜片状、薄片状),如图2-4所示。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。