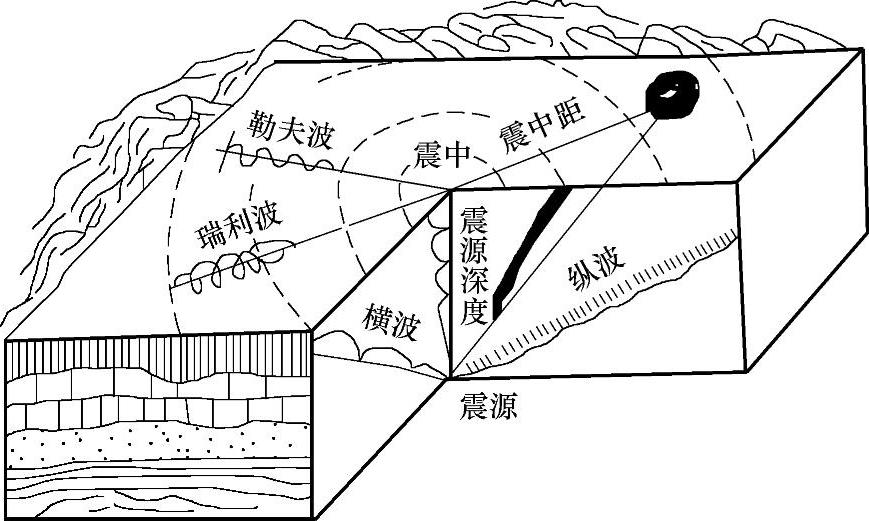

地震波——地震发生时,震源岩石断裂错动,其能量以波动形式向各方向传播,这种波就是地震波(图1.1.1)。

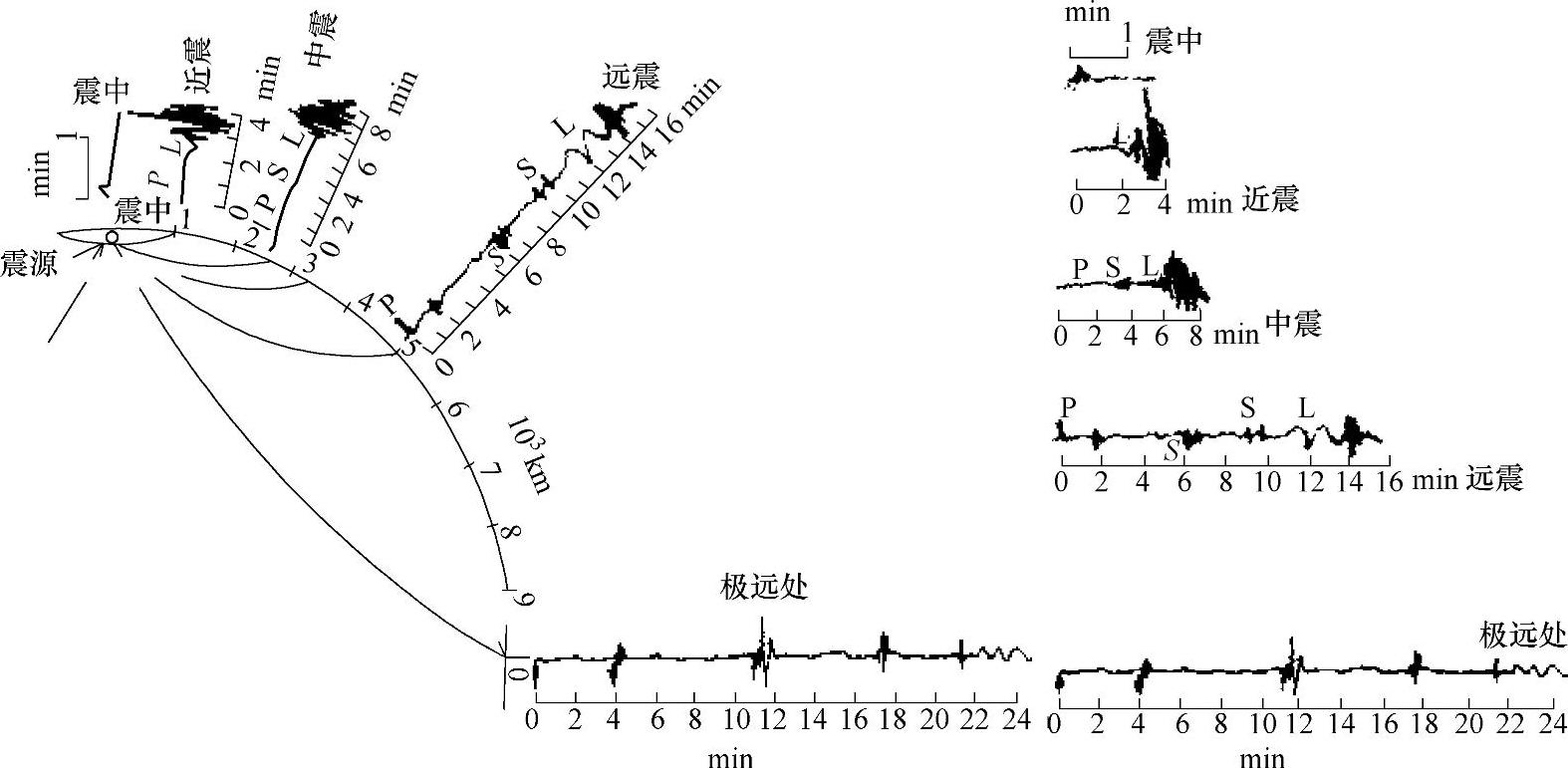

图1.1.1 地震波的传播

地震波按其传播的途径不同,分为体波和面波两类。

在地球内部传播的波称为体波。体波又分为纵波和横波两类。

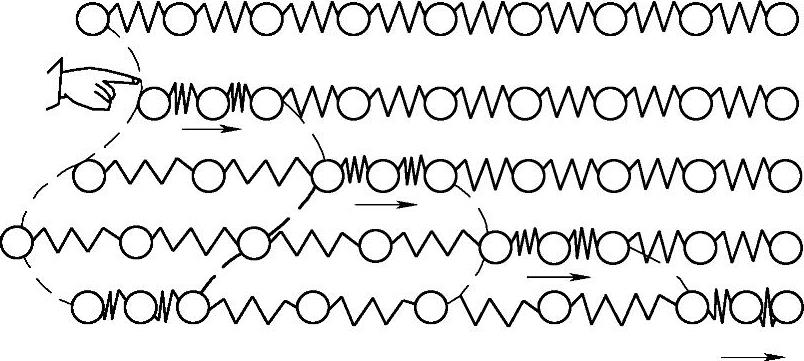

纵波,或称P波,是由震源通过介质的质点以疏密相间的方式向四周传播的压缩波(图1.1.2),其质点的振动方向与波的传播方向一致。声音在空气中的传播即是一种纵波。纵波的周期短、振幅小、波速快,在地壳内一般以Vp=500~600m/s的速度传播,能引起地面上下颠簸(竖向振动)。

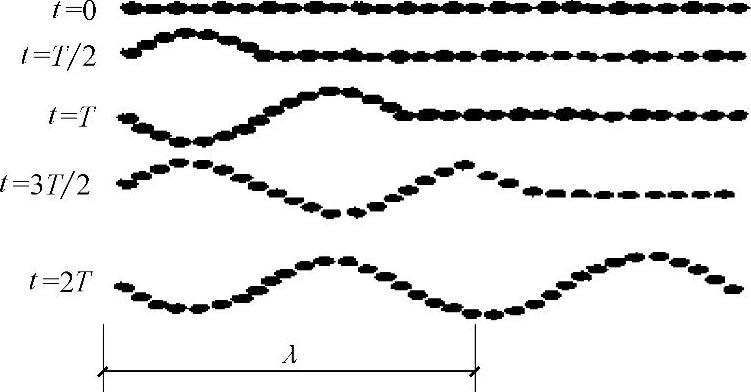

横波,或称S波,它通过介质的质点在垂直于传播方向以蛇形振动的形式传播(图1.1.3)。横波传播时,物体的体积不变,但形状改变,即发生剪切变形,故又称为剪切波。横波介质质点的振动方向与波的传播方向垂直。与纵波相比,横波的周期长、振幅大、波速慢,在地壳内一般以Vs=300~400m/s的速度传播,能引起地面摇晃(水平振动)。

可见,纵波比横波传播速度要快。

图1.1.2 纵波(P波)

图1.1.3 横波(S波)

在地面(自由表面)或地壳表层各不同地质层界面处传播的波称为面波,又称L波。它是体波经地层界面反射形成的次生波。由于地壳表层物质形成的年代不同等地质原因,地壳成层状结构,很容易产生面波,所以面波是地震波研究的主要内容之一。在地面上一般存在两种面波的运动,即瑞利波(R波)和勒夫波(Q波)。

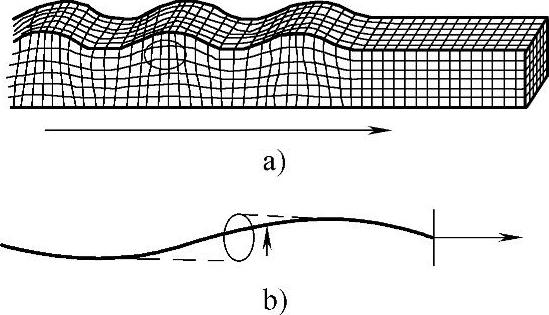

瑞利波传播时,质点在波的传播方向与地面法线所确定的铅垂平面内,以滚动形式作逆进椭圆运动(图1.1.4)。

勒夫波传播时,质点在地面上作垂直于波传播方向的振动,以蛇形方式前进(图1.1.5)。

图1.1.4 瑞利波(https://www.xing528.com)

图1.1.5 勒夫波

面波振幅大、周期长,只在地表附近传播,振幅随深度的增加迅速减小,速度约为横波的90%,面波比体波衰减慢,能传播到很远的地方。

图1.1.6列出了体波传播途径的示意,图1.1.7列出了不同震中距地震波的示意图。瑞利波一般在震中区并不出现。近震时横波和面波尚是叠合的。

图1.1.6 体波传播途径示意图

图1.1.7 不同震中距的地震波

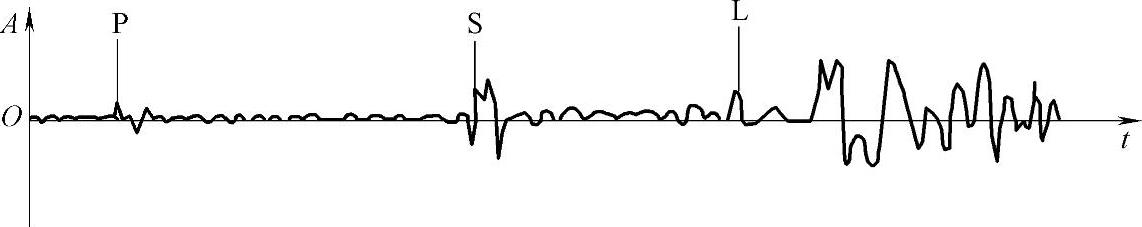

图1.1.8列出了震中距很大时的地震波,最先达到的是纵波(P),表现出周期短、振幅小的特点。其次到达的是横波(S),表现出周期长、振幅较大的特点。接着是面波(L)中的勒夫波(Q)和瑞利波(R)。

图1.1.8 震中距很大时的地震波

地震现象表明,纵波使建筑物产生上下颠簸,剪切波使建筑物产生水平方向摇晃,而面波则使建筑物既产生上下颠簸又产生左右摇晃。一般当剪切波和面波都同时到达时质点运动最为强烈。由于面波的能量比体波要大,所以造成建筑物和地表的破坏是以面波为主的。

在地震时,震中区人们的感觉常是先上下颠簸,而后才左右摇晃。这可由不同波的传播速度不同来解释。纵波传播速度快,先到达地表,其质点运动方向与波前进方向一致,故而首先引起地表垂直振动,当横波到达时则引起水平振动。

由于地壳构造及质点振动类型复杂,所以地震时地表振动是多方位多形式的随机振动。大量震害调查表明,水平地震作用通常是最主要的地震作用。因此《建筑抗震设计规范》规定一般情况下可在建筑结构的两个主轴方向分别考虑水平地震作用,仅对于设防烈度为8度和9度的大跨度结构、长悬臂结构、烟囱和类似的高耸结构,9度的高层建筑,才应考虑竖向地震作用。

理论分析和震害表明,不同大小的地震(震级或震中烈度)对某一地区所引起的烈度可能相同,但不同动力特性的结构的破坏作用不同。一般来说,震级较大、震中距较远的地震对长周期的高柔结构的破坏,比同样烈度而震级较小、震中距较近的地震造成的破坏要重。而对周期较短的刚性结构则有相反的趋势。造成这种现象的原因是,地震波中的高频(短周期)分量随着传播距离的加大而迅速衰减,低频(长周期)分量衰减得慢,因而震级大、震中距长的地震波主要为低频分量,且长周期地震波在软土地基中又比短周期地震波放大得多,加之类共振现象的存在,致使在远离震中区的软土地基上的高柔建筑物遭到较严重的破坏。而震级较小、震中距较近的地震波,高频分量没有衰减或衰减较少,则对短周期的刚性结构的地震影响就要大些。为了区别同样烈度下不同震级和震中距的地震对不同动力特性的建筑物的破坏作用,在抗震设防烈度相同的情况下,一个地区所受的地震影响应按震级和震中距的远近不同而划分为不同的设计地震分组,此即《建筑抗震设计规范》3.2.3条的规定。3.2.3 本规范的设计地震共分为三组。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。