热电效应是许多工程材料中的自由电子在外界电、热作用下可逆运动过程的反映,是材料的基本物理现象之一,其特征参数与材料的电导率和热导率相关。

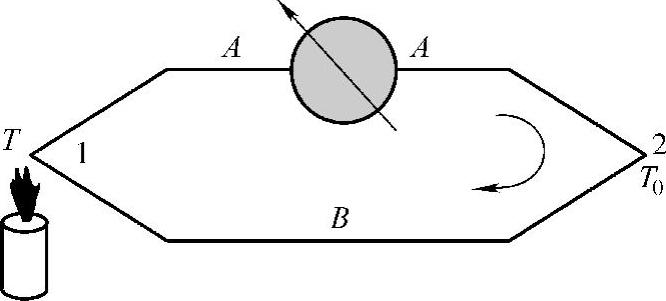

所谓热电效应,是指当受热物体中的电子(空穴),随着温度梯度由高温区往低温区移动时,产生电流或电荷堆积的一种现象,如图7-1所示。

通过对热电位的测量,人们研制出温度及能量转换器、具有稳定高热电位的材料,以及在精密仪表行业中应用的,用来降低热电位的材料。此外,由于这种效应的高度敏感性,它被作为热电分析方法广泛用在材料研究中。

1.塞贝克效应

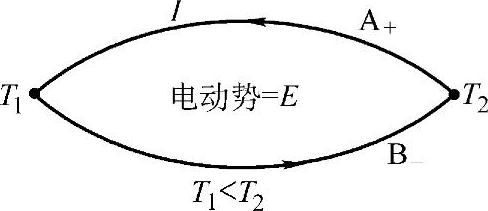

在两种不同金属构成的回路中,如果两种金属的结点处温度不同,该回路中就会产生一个温差电动势,这就是塞贝克效应。塞贝克效应产生的原因是金属在温度梯度存在的条件下,内部产生电动势,不同的金属产生电动势的能力不同,当两种不同金属连接在一起时,由于冷热测量结点产生的电位不同,导致回路中产生电流,如图7-2所示。

图7-1 热电效应示意图(T>T0)

图7-2 塞贝克效应示意图

如果两种材料A和B完全均匀,则回路中热电位EAB的大小除与材料有关外,还与两个接触点的温度T1和T2有关。由于两种金属中电子密度和逸出功不同,电子从一种金属越过界面向另一种金属迁移,故在接点处形成与温度有关的接触电位。倘若回路的两接触点温度不同,两接触电位的代数和不等于零,接触电位差就是热电位。当两接点的温差不大时,所产生的热电位与温差成正比,即:

EAB=SABΔT( 7-1)

式中 EAB——A、B两种材料所产生的热电动势,单位为V;

SAB——A、B两种材料的相对热电位率;

ΔT——两接点的温度差,单位为℃。

与塞贝克效应相关的基本规律如下:

1)要确定塞贝克热电位的大小必须保证A、B两种材料的化学成分和物理状态完全均匀,否则将要附加一个难以确定的附加电位,这一规律称为均质导体定律。(https://www.xing528.com)

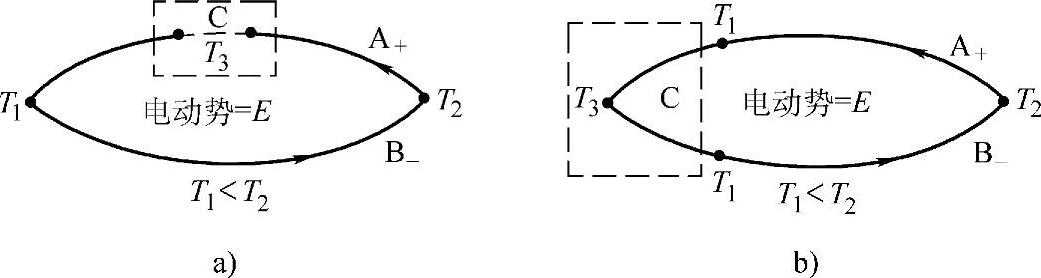

2)如果在回路中引入第三种金属导体,那么只要第三种金属接入的两端温度相同,就不会影响原回路所产生的热电位,如图7-3所示。这个规律称为中间导体定律。

图7-3 出现中间导体和中间温度时的情形

a)中间导体 b)中间温度

3)只要两种材料均质,两端温度恒定,即使回路中某一部分处于任何其他温度,原回路产生的热电位不变,这一规律称为中间温度定律。由于不同的金属材料所具有的自由电子密度不同,当两种不同的金属导体接触时,在接触面上会发生电子扩散。电子的扩散速率与两导体的电子密度有关并和接触区的温度成正比。金属中温差电动势率为0~10μV/℃,所以金属中的塞贝克效应主要用于温差电偶(用作温度计),即热电偶。

2.帕尔帖效应

帕尔帖发现了这样一种现象:用两块不同的导体连接成电偶,并接上直流电源,当电偶上通过电流时,会发生能量转移现象,一个接头处放出热量变热,另一个接头处吸收热量变冷。人们把这种现象称作帕尔帖效应。帕尔帖效应直到近代随着半导体的发展才有了实际的应用,也就是“致冷器”的发明。1837年,俄国物理学家楞次发现,电流的方向决定了吸收还是产生热量,发热(制冷)量的多少与电流的大小成正比,比例系数称为“帕尔帖系数”。对帕尔帖效应的物理解释是:电荷载体在导体中运动形成电流,由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,便释放出多余的能量;相反,从低能级向高能级运动时,从外界吸收能量。能量在两种材料的交界面处以热的形式吸收或放出。

3.汤姆逊效应

1854年汤姆逊用热力学分析上述两种温差电效应时指出,还应有第三种温差电现象存在。当在存在温度梯度的均匀导体中通有电流时,导体中除了产生不可逆的焦耳热外,还要吸收或放出一定的热量,热量流入或流出的方向视电流的方向和温度梯度的方向而定。这一热电现象被定名为汤姆逊效应,即当温度梯度或电流的方向倒转时,导体从一个汤姆逊热吸收器变成一个汤姆逊热发生器,在单位时间内吸收或放出的能量与电流和温度梯度成正比,即:

式中 QT——汤姆逊热,单位为J;

τ——汤姆逊系数,它与材料的性质有关;

I——电流,单位为A;

——导体中的温度梯度。

——导体中的温度梯度。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。