单向晶闸管交流调压电路主要由单向晶闸管和单结晶体管构成。

1.单结晶体管

(1)外形与结构

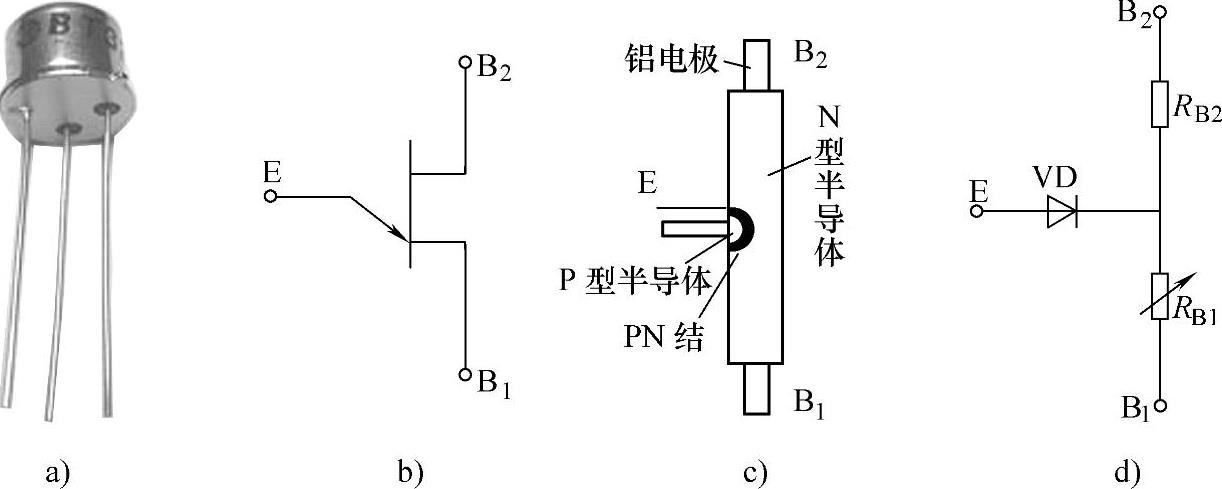

单结晶体管又称双基极二极管,它除了有一个发射极E外,还有两个基极B1、B2。单结晶体管的外形、符号、结构和等效图如图7-44所示。

单结晶体管的制作方法是,在一块高阻率的N型半导体基片的两端各引出一个铝电极,如图7-44b所示,分别称作第一基极B1和第二基极B2,然后在N型半导体基片一侧埋入P型半导体,在两种半导体的结合部位就形成了一个PN结,再在P型半导体端引出一个电极,称为发射极E。

图7-44 单结晶体管

a)外形 b)符号 c)结构 d)等效图

单结晶体管的等效图如图7-44d所示。单结晶体管B1、B2极之间为高阻率的N型半导体,故两极之间的电阻RBB较大(为4~12kΩ),以PN结为中心,将N型半导体分作两部分,PN结与B1极之间的电阻用RB1表示,PN结与B2极之间的电阻用RB2表示,RBB=RB1+RB2,E极与N型半导体之间的PN结可等效为一个二极管,用VD表示。

(2)工作原理

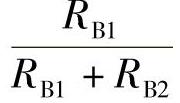

为了说明单结晶体管的工作原理,在发射极E和第一基极B1之间加UE电压,在第二基极B2和第一基极B1之间加UBB电压,具体如图7-45a所示。下面分几种情况来分析单结晶体管的工作原理。

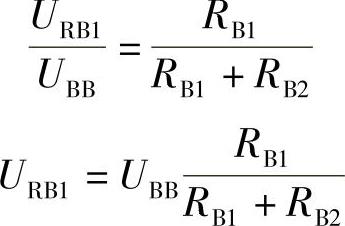

1)当UE=0时,单结晶体管内部的PN结截止,由于B2、B1之间加有UBB电压,有IB电流流过RB2和RB1,这两个等效电阻上都有电压,分别是URB2和URB1,从图中可以不难看出,URB1与UBB之比等于RB1与(RB1+RB2)之比,即

式中  ——单结晶体管的分压系数(或称分压比),常用η表示,不同的单结晶体管的η有所不同,η通常在0.3~0.9之间。

——单结晶体管的分压系数(或称分压比),常用η表示,不同的单结晶体管的η有所不同,η通常在0.3~0.9之间。

图7-45 单结晶体管工作原理

a)原理说明图 b)特性曲线

2)当0<UE<(UVD+URB1)时,由于UE电压小于PN结的导通电压UVD与RB1上的电压URB1之和,所以仍无法使PN结导通。

3)当UE=(UVD+URB1)=UP时,PN结导通,有IE电流流过RB1,由于RB1呈负阻性,流过RB1的电流增大,其阻值减小,RB1的阻值减小,RB1上的电压URB1也减小,根据UE=(UVD+URB1)可知,URB1减小会使UE也减小(PN结导通后,其UVD基本不变)。

IE的增大使RB1阻值变小,而RB1阻值变小又会使IE进一步增大,这样就会形成正反馈,其过程如下:

正反馈使IE越来越大,RB1越来越小,UE电压也越来越低,该过程如图7-45b中的P点至V点曲线所示。当IE增大到一定值时,RB1阻值开始增大,RB1又呈正阻性,UE电压开始缓慢回升,其变化如图7-45b曲线中的V点右方曲线所示。若此时UE<UV,单结晶体管又会进入截止状态。

单结晶体管具有以下特点:

1)当发射极UE电压小于峰值电压UP(也即小于UVD+URB1)时,单结晶体管E、B1极之间不能导通。

2)当发射极UE电压等于峰值电压UP时,单结晶体管E、B1极之间导通,两极之间的电阻变得很小,UE电压的大小马上由峰值电压UP下降至谷值电压UV。(https://www.xing528.com)

3)单结晶体管导通后,若UE<UV,单结晶体管会由导通状态进入截止状态。

4)单结晶体管内部等效电阻RB1的阻值随IE电流的变化而变化,而RB2阻值则与IE电流无关。

5)不同的单结晶体管具有不同的UP、UV值,对于同一个单结晶体管,其UBB电压变化,其UP、UV值也会发生变化。

(3)检测

单结晶体管的检测包括极性检测和好坏检测。

1)极性检测。单结晶体管有E、B1、B2三个电极,从图7-44d所示的内部等效图可以看出,单结晶体管的E、B1极之间和E、B2极之间都相当于一个二极管与电阻串联,B2、B1极之间相当于两个电阻串联。

单结晶体管的极性检测过程如下:

第一步:检测出E极。万用表拨至R×1k挡,红、黑表笔测量单结晶体管任意两极之间的阻值,每两极之间都正反各测一次。若测得某两极之间的正、反向电阻相等或接近时(阻值一般在2kΩ以上),这两个电极就为B1、B2极,余下的电极为E极;若测得某两极之间的正、反向电阻时,出现一次阻值小,另一次无穷大,以阻值小的那次测量为准,黑表笔接的为E极,余下的两个电极就为B1、B2极。

第二步:检测出B1、B2极。万用表仍置于R×1k挡,黑表笔接已判断出的E极,红表笔依次接另外两极,两次测得阻值会出现一大一小,以阻值小的那次为准,红表笔接的电极通常为B1极,余下的电极为B2极。由于不同型号单结晶体管的RB1、RB2阻值会有所不同,因此这种检测B1、B2极的方法并不适合所有的单结晶体管,如果在使用时发现单结晶体管工作不理想,可将B1、B2极对换。

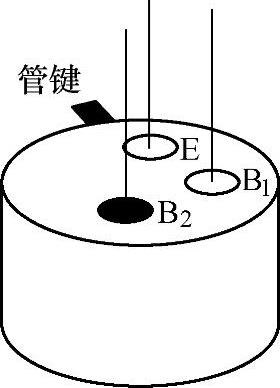

对于一些外形有规律的单结晶体管,其电极也可以根据外形判断,具体如图7-46所示。单结晶体管引脚朝上,最接近管子管键(突出部分)的引脚为E极,按顺时针方向旋转依次为B1、B2极。

2)好坏检测。单结晶体管的好坏检测过程如下:

第一步:检测E、B1极和E、B2极之间的正、反向电阻。万用表拨至R×1k挡,黑表笔接单结晶体管的E极,红表笔依次接B1、B2极,测量E、B1极和E、B2极之间的正向电阻,正常时正向电阻较小,然后红表笔接E极,黑表笔依次接B1、B2极,测量E、B1极和E、B2极之间的反向电阻,正常时反向电阻为无穷大或接近无穷大。

第二步:检测B1、B2极之间的正、反向电阻。万用表拨至R×1k挡,红、黑表笔分别接单结晶体管的B1、B2极,正、反各测一次,正常时B1、B2极之间的正、反向电阻通常在2~200kΩ之间。

若测量结果与上述不符,则为单结晶体管损坏或性能不良。

图7-46 根据外形判别单结晶体管的电极

2.单向晶闸管

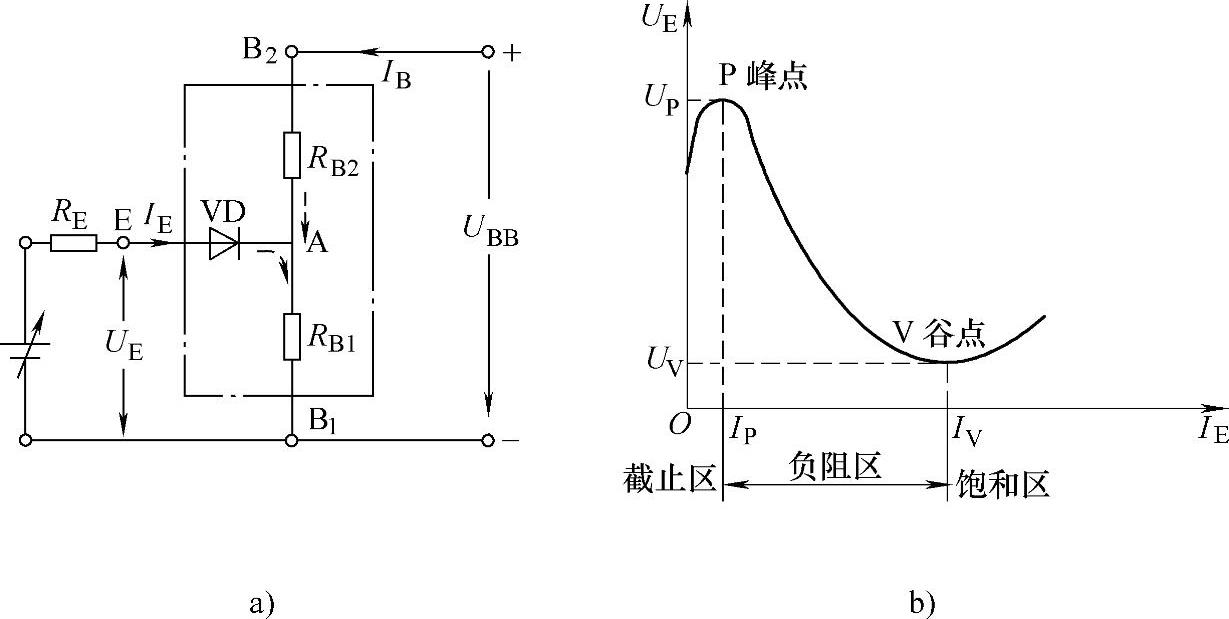

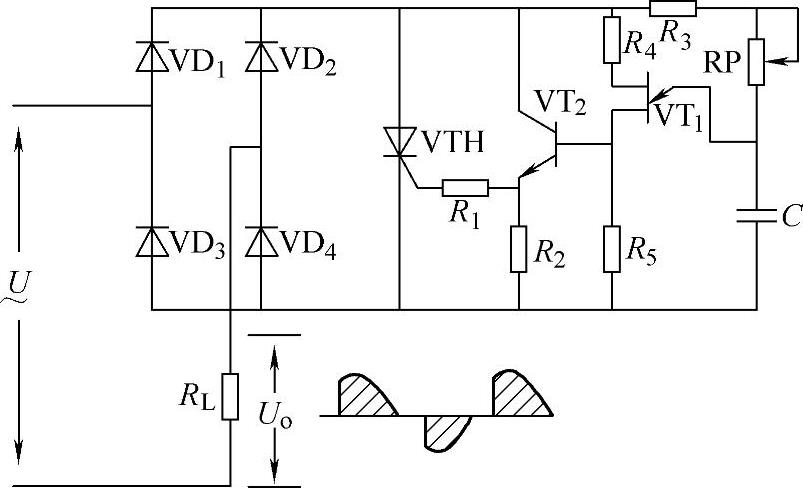

单向晶闸管通常与单结晶体管配合组成调压电路。单向晶闸管交流调压电路如图7-47所示。

电路工作过程说明如下:交流电压U与负载RL串联到桥式整流电路输入端。当交流电压为正半周时,电压U的极性是上正下负,VD1、VD4导通,有较小的电流对电容C充电,电流途径是U上正→VD1→R3→RP→C→VD4→RL→U下负,该电流对C充得上正下负电压,随着充电的进行,C上的电压逐渐上升,当电压达到单结晶体管VT1的峰值电压时,VT1的发射极E与第一基极B1之间马上导通,C通过VT1的E和B1极、R5和VT2的发射结、R2放电,放电电流使VT2的发射结导通,VT2的集-射极之间也导通,VT2发射极电压升高,该电压经R1加到晶闸管VTH的G极,VTH导通。VTH导通后,有大电流经VD1、VT3、VD4流过负载RL,在交流电压U过零时,流过VTH的电流为0,VTH关断。

图7-47 单向晶闸管交流调压电路

当交流电压为负半周时,U电压的极性是上负下正,VD2、VD3导通,有较小的电流对电容C充电,电流途径是U下正→RL→VD2→R3→RP→C→VD3→U上负,该电流对C充得上正下负电压,随着充电的进行,C上的电压逐渐上升,当电压达到单结晶体管VT1的峰值电压时,VT1的E、B1极之间导通,C由充电转为放电,放电使VT2导通,晶闸管VTH由截止转为导通。VTH导通后,有大电流经VD2、VTH、VD3流过负载RL,在交流电压U过零时,流过VTH的电流为0,VTH关断。

从上面的分析可知,只有晶闸管导通时才有大电流流过负载,负载上才有电压,晶闸管导通时间越长,负载上的有效电压值越大。也就是说,只要改变晶闸管的导通时间,就可以调节负载上交流电压有效值的大小。调节电位器RP可以改变晶闸管的导通时间,例如RP滑动端上移,RP阻值变大,对C充电电流减小,C上电压升高到VT1的峰值电压所需时间延长,晶闸管VTH会维持较长的截止时间,导通时间相对缩短,负载上交流电压有效值减小。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。