上贝氏体是在贝氏体转变温度区的上部(Bs~鼻温)形成的,其形貌各异。

1.无碳(化物)贝氏体

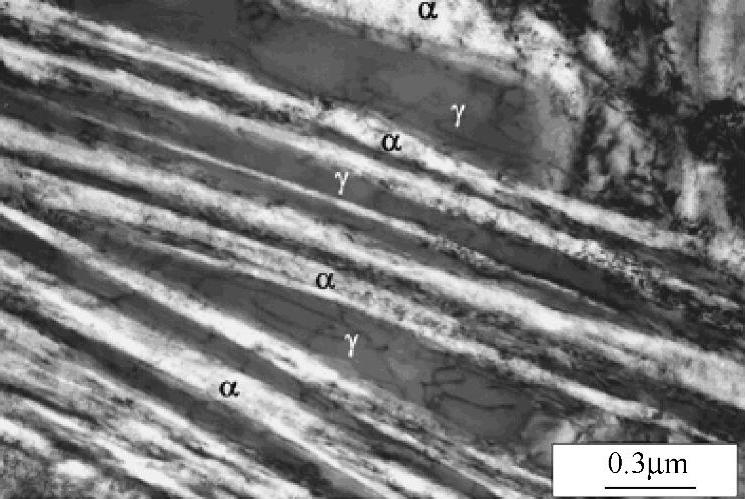

无碳(化物)贝氏体在低碳低合金钢中出现的几率较多。当上贝氏体组织中只有贝氏体铁素体和残留奥氏体而不存在碳化物时,这种贝氏体就是无碳化物贝氏体,或称为无碳贝氏体。无碳贝氏体中的铁素体片条大体上平行排列,其尺寸及间距较宽,片条间是富碳奥氏体,或其冷却过程的产物。图6-3所示为高碳高硅钢在200℃等温形成的无碳贝氏体[8]。

图6-3 高碳高硅钢200℃等温形成的无碳贝氏体(α)(TEM)

2.粒状贝氏体

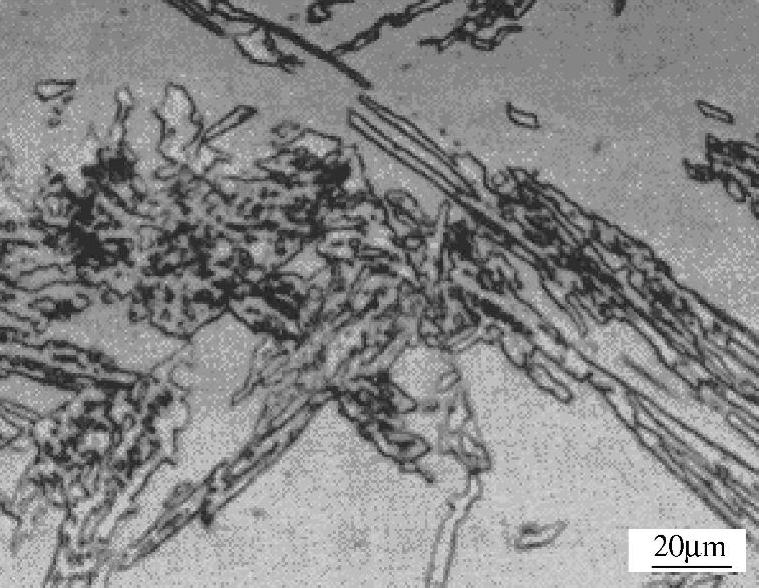

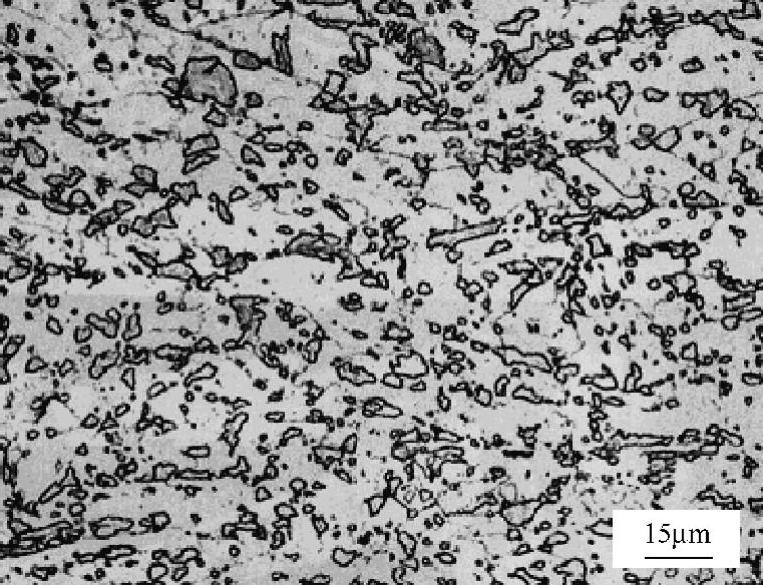

粒状贝氏体属于无碳化物贝氏体。当过冷奥氏体在上贝氏体温度区间等温析出贝氏体铁素体(BF)后,由于碳原子离开铁素体扩散到奥氏体中,使奥氏体中不均匀地富碳,且稳定性增加,难以再继续转变为贝氏体铁素体。这些奥氏体一般呈粒状或长条状,即所谓岛状,分布在贝氏体铁素体基体上。这种富碳的奥氏体在冷却过程中可以部分地转变为马氏体,形成所谓M/A岛。这种由BF+M/A岛构成的整合组织即为粒状贝氏体,如图6-4所示[9]。

图6-5所示为高强度低碳钢的粒状贝氏体组织,该钢碳的质量分数为0.06%,含有微量Nb、V合金元素。1250℃加热,1100℃开轧,终轧温度为825℃,轧后空冷至室温,得到以贝氏体铁素体为基体、其上分布着颗粒状的M/A岛的组织[10]。

图6-4 粒状贝氏体

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图6-5 低碳钢贝氏体组织(OM)

3.羽毛状上贝氏体

羽毛状贝氏体属于有碳化物的贝氏体一类,相应地可称为有碳贝氏体。

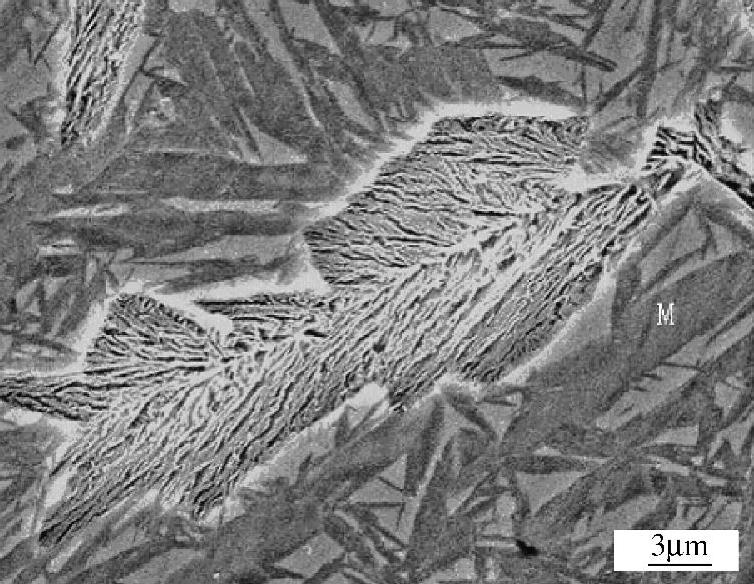

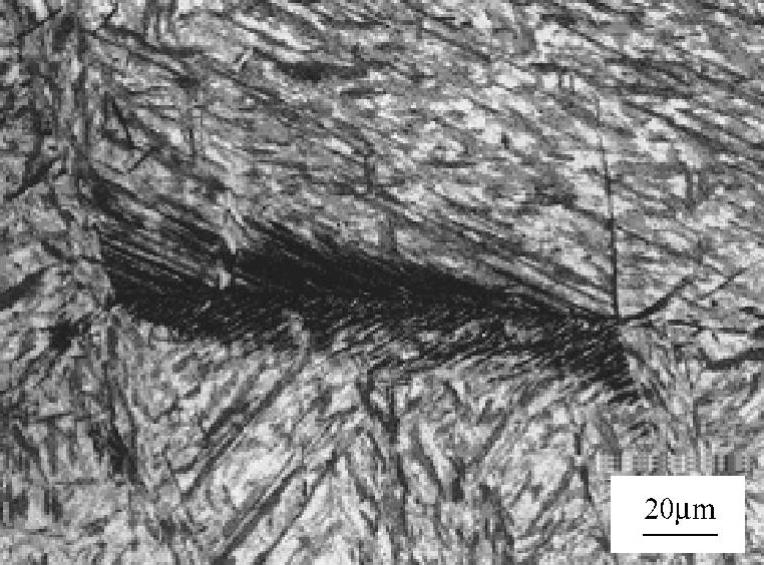

羽毛状贝氏体由板条状贝氏体铁素体和在条间分布的碳化物组成。贝氏体铁素体片条间的碳化物是片状或颗粒状形态的细小的渗碳体。经典的贝氏体组织形貌呈羽毛状,是BF+θ-M3C的整合组织。将GCr15钢奥氏体化后于450℃等温40s,然后水冷淬火,得到贝氏体+马氏体的整合组织。图6-6所示为GCr15钢的羽毛状上贝氏体的扫描电镜照片,由图中可见,羽毛状贝氏体沿着奥氏体晶界向两侧生长,尚未转变的奥氏体在淬火后转变为马氏体组织。贝氏体碳化物呈片状、短棒状分布在贝氏体铁素体基体上。

图6-7所示为高碳钢轨钢的羽毛状贝氏体组织[10],由贝氏体铁素体片条和渗碳体两相组成。该钢碳的质量分数为0.73%,锰的质量分数为0.95%,属于共析钢。钢轨在轧后冷却过程中,在奥氏体晶界上首先形成羽毛状贝氏体组织,然后晶内的奥氏体转变为粗大的片状马氏体。这种组织是由于加热温度过高,奥氏体晶粒粗大,冷却速度较快所造成的。

羽毛状贝氏体随着温度降低和钢中含碳量的增高,其片条状铁素体(BF)变薄,位错密度增高,渗碳体片变细,或颗粒变小,弥散度增加。

图6-6 羽毛状贝氏体组织(SEM)

图6-7 高碳钢的羽毛状贝氏体组织(OM)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。