钢中的贝氏体相变同珠光体转变同样具有扩散性质,碳原子均能够长程扩散,故有人称其为“半扩散型相变”[19]。上贝氏体在奥氏体晶界上形成贝氏体铁素体晶核,共析分解也可以在奥氏体晶界形核,两者有相似性。但是,上贝氏体与珠光体在转变机制上也有区别,共析分解是铁素体+碳化物两相共析共生的过程;而贝氏体相变则是首先析出贝氏体铁素体,渗碳体何时析出、以什么形态析出要视具体条件而定,碳化物与贝氏体铁素体不是共析共生的。

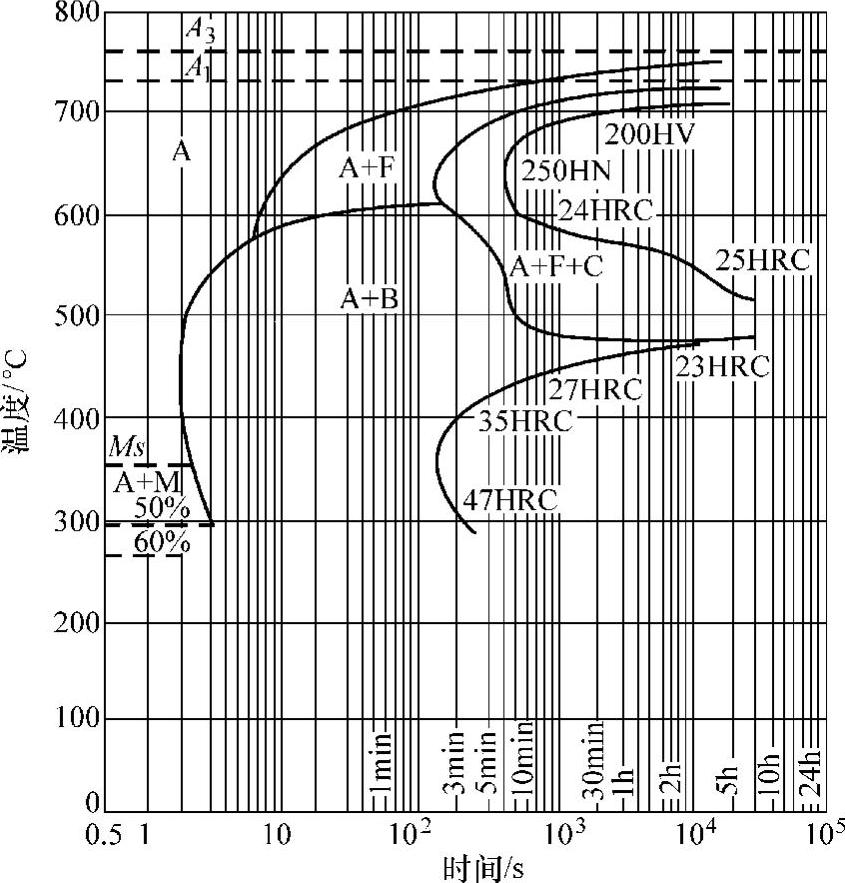

许多钢的共析分解与上贝氏体转变在一定温度范围内等温时可以重叠,如图6-19所示[17]。从图中可见,在500~600℃之间等温时,先形成上贝氏体,等温100s后才形成珠光体,说明共析分解与上贝氏体转变既有不同,又有密切的联系,具有交叉性、重叠性。

在珠光体转变等温曲线的鼻温以下,随着温度的降低,孕育期越来越长,共析分解越来越困难,直至难以再进行共析分解,共析共生的过程将会停止,也即平衡转变及准平衡转变将终止。这时,系统自组织功能将使之开始进行非平衡的上贝氏体转变。

图6-19 35CrMo钢的奥氏体等温转变图

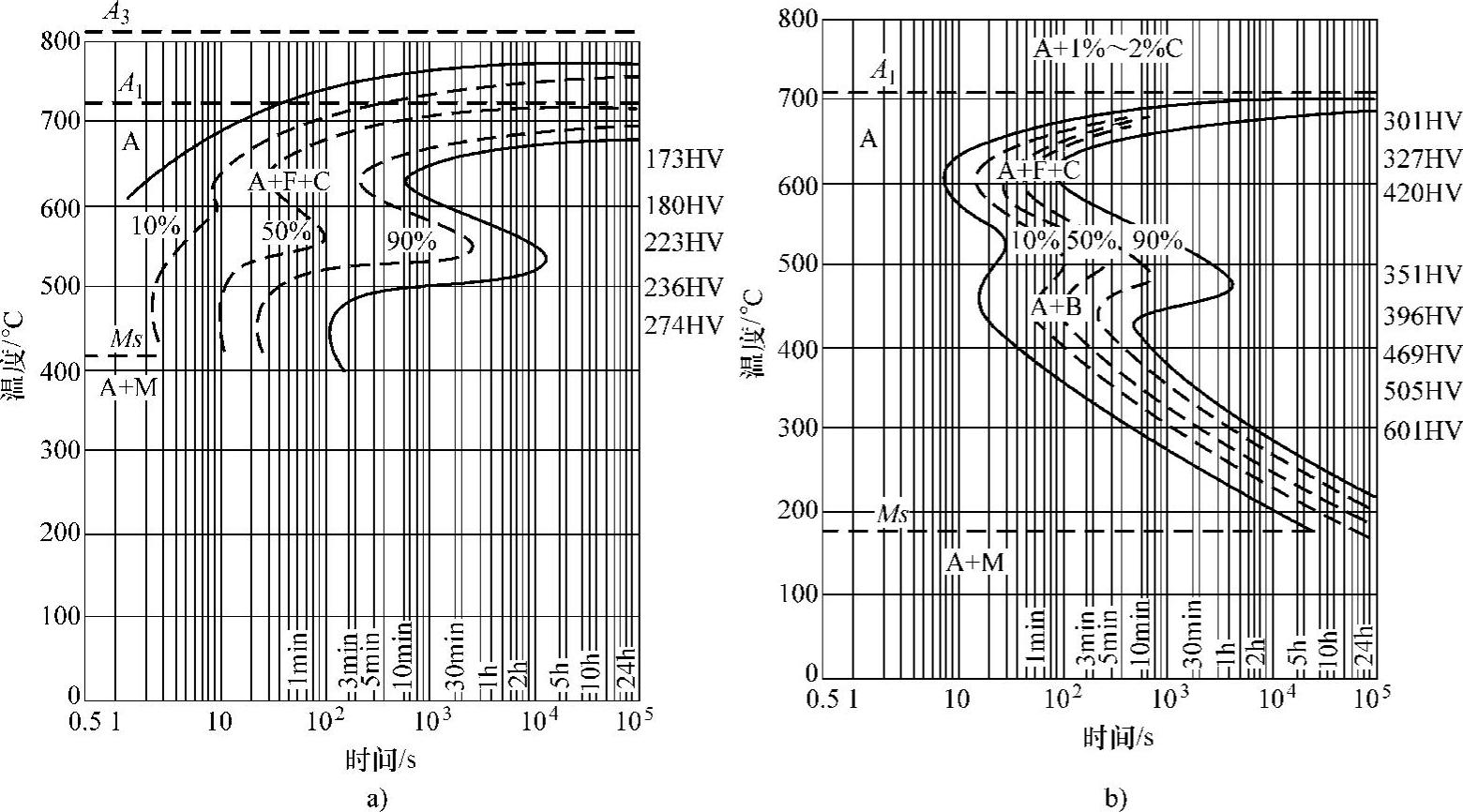

上贝氏体铁素体在奥氏体晶界优先单独形核并长大,大量合金结构钢的贝氏体转变开始线在珠光体的左方。在文献[17]中可以查出110多种钢具有这类转变曲线。如图6-20a所示,18CrMnNi钢在650℃等温转变时,珠光体的孕育期约为30s;而在450℃,贝氏体的孕育期仅为0.5s。显然贝氏体铁素体的析出竟然比在高温下的珠光体转变快得多,这表明贝氏体转变机制不同于共析分解。但是,同样是18CrMnNi钢,经过渗碳后,贝氏体相变延迟了,在400℃贝氏体的孕育期变为30s,如图6-20b所示[17]。这是由于含碳量增加后,碳原子吸附于奥氏体的晶界和缺陷处,阻碍了贫碳区的形成,贝氏体形核困难,故转变被推迟。

与共析分解不同,贝氏体等温曲线无论是左移还是右移,渗碳体是不与铁素体共析共生的。如果渗碳体在铁素体片间析出,则得到羽毛状上贝氏体。如果渗碳体不再析出,残留奥氏体将保留到室温,这就得到了无碳化物贝氏体。如果在贝氏体铁素体基体上分布着的颗粒状奥氏体在冷却过程中部分转变为马氏体,形成所谓M/A岛,则得到粒状贝氏体。可见,上贝氏体转变不同于共析分解,它与共析分解有着本质上的区别。扩散学派把贝氏体相变说成是共析分解的延续,是混淆了共析分解和贝氏体相变的界限。(https://www.xing528.com)

在孕育期中,通过涨落形成贫碳区和富碳区,在贫碳区首先析出贝氏体铁素体片,而在富碳区断断续续地析出渗碳体。但在此温度下的富碳区中已经难以形成渗碳体,这样在奥氏体中不断地富集碳,自组织功能将使其在适当的时候析出渗碳体,或转变为马氏体,或使之残留下来,成为组织中的残留奥氏体,从而出现不同形貌的上贝氏体组织。

图6-20 18CrMnNi钢渗碳前后的奥氏体等温转变图

a)渗碳前 b)渗碳后

扩散学派不承认贫碳区的存在。其实,碳原子在奥氏体中的分布是不均匀的,均匀是相对的,不均匀是绝对的。在奥氏体中本来就存在贫碳区和富碳区[18]。此外,按照自组织理论[19],系统远离平衡态(存在过冷度)时将出现随机涨落,浓度涨落形成贫碳区和富碳区,加上随机出现的结构涨落、能量涨落,在贫碳区则可以形成贝氏体铁素体晶核,开始贝氏体转变。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。