1.楼层刚度沿竖向突变产生的薄弱层

(1)规范规定

1)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)3.5.2条:抗震设计时,高层建筑相邻楼层的侧向刚度变化应符合下列规定:

①对框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比γ1可按式(3.5.2-1)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。

②对框架-剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比γ2可按式(3.5.2-2)计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。

2)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)附录E.0.2条:当转换层设置在第2层以上时,按本规程式(3.5.2-1)计算的转换层与其相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6。

3)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)3.4.3条:侧向刚度不规则,该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%。

4)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)附录E.2.1条:转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2。

(2)软件实现 结构层刚度规范有明确要求,用来判断薄弱层、转换层刚度是否满足要求,地下室是否能够作为嵌固端,软件也提供了三种层刚度的计算方法:剪切刚度、剪弯刚度和地震力与层间位移比。

判断薄弱层方法之一,是软件按照第三种地震力与层间位移比的方法来判断,并自动进行地震剪力的放大。

这里需要注意《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)3.5.2-2条对底部嵌固楼层与上一层侧向刚度变化作了更严格的规定,按1.5控制,如不满足程序将按此限值对地震剪力作调整。

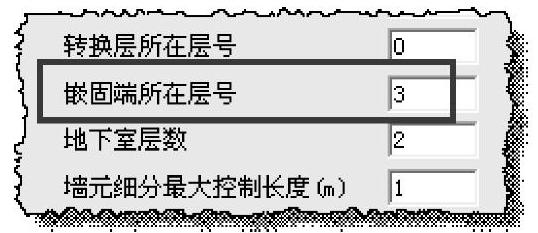

对于嵌固端的要求规范还有如下规定,《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)6.1.10-3条:当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端;《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)6.1.14条和《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.1条:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍,且地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。2010版SATWE软件新增参数“嵌固端所在层号”,可使程序根据上述条款自动对结构模型进行配筋和内力等调整。新增的参数所在位置如图4-16所示。

图4-16 参数示意

2.楼层抗剪承载力沿竖向突变产生的薄弱层

(1)规范规定

1)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)3.5.3条:A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。

注:楼层抗侧力结构的层间受剪承载力是指在所考虑的水平地震作用方向上,该层全部柱、剪力墙、斜撑的受剪承载力之和。

2)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)3.4.3条:楼层承载力突变,抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。

3)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)3.4.4-2-3条:楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%。

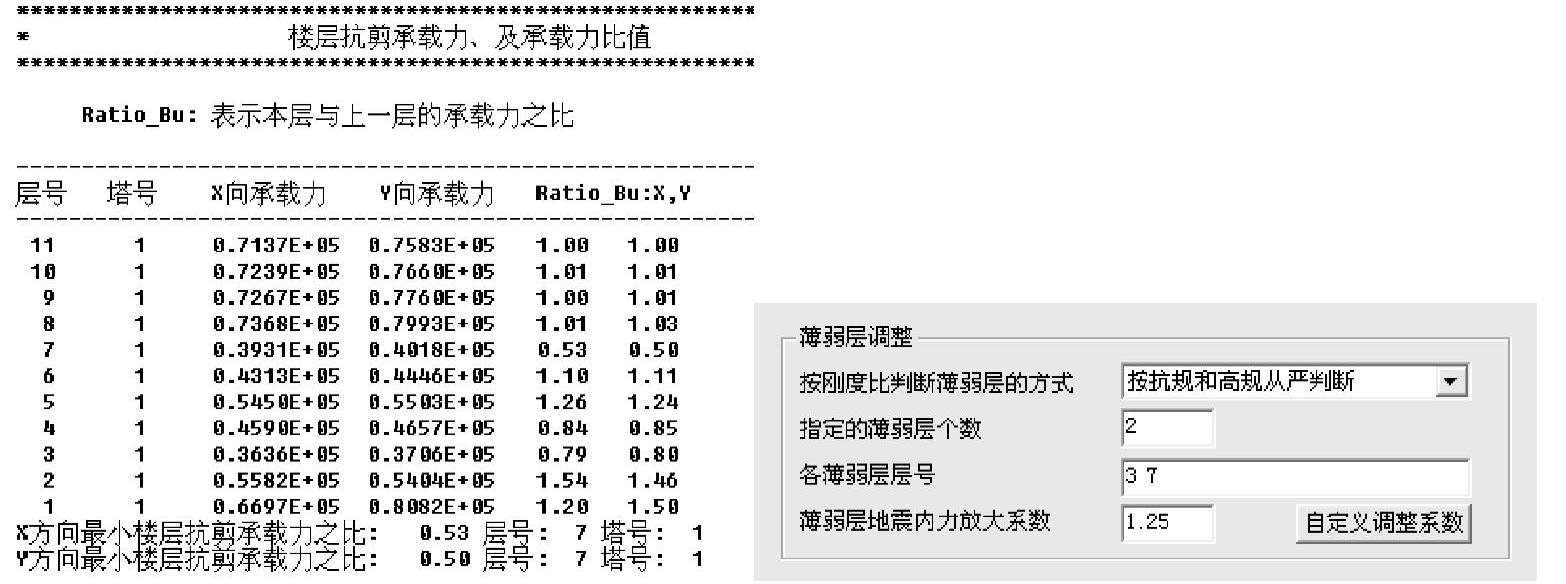

(2)软件实现 判断薄弱层方法之二,程序在WAMSS.OUT文件中输出“楼层抗剪承载力及其比值”的结果,用户根据比值来判断是否满足规范要求,人工反填回前处理“薄弱层调整”的信息(图4-17)。

3.薄弱层的控制

(1)规范规定

1)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)3.5.8条:侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性不符合本规程第3.5.2、3.5.3、3.5.4条要求的楼层,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。

2)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)3.4.4-2条:平面规则而竖向不规则的建筑,应采用空间结构计算模型,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数。

(2)软件实现 薄弱层的调整,本小节各处内容已明确,2010版SATWE软件实现方式主要分两种,一种程序自动调整;另一种需要人工指定。具体总结如下:

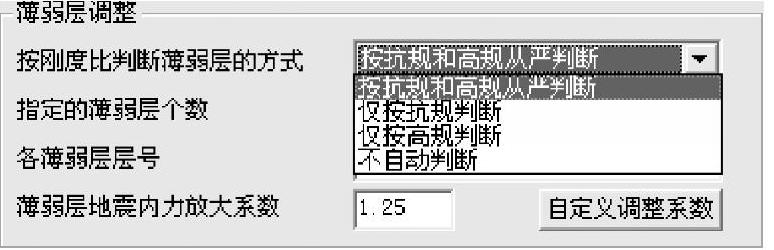

1)对于刚度突变产生的薄弱层,默认采用自动调整方式,但控制方式软件则提供了四种,分别是:按抗规和高规从严判断、仅按抗规判断、仅按高规判断、不自动调整,如图4-18所示。(https://www.xing528.com)

图4-17 薄弱层调整

若选择“仅按高规判断”,则根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)3.5.2条规定不同结构体系,层刚度有不同控制要求,针对非框架结构引入“层高修正的单层刚度比”控制;若选择“仅按抗规判断”,则仅根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)3.4.3条,要求本层刚度不小于上层刚度的70%及以上三层刚度平均值的80%;若选择“按抗规和高规从严判断”,则综合上述两方面均同时进行薄弱层放大。

2)对于承载力沿竖向突变产生的薄弱层,需人工进行指定。前文已经有所介绍,此处不再重复。

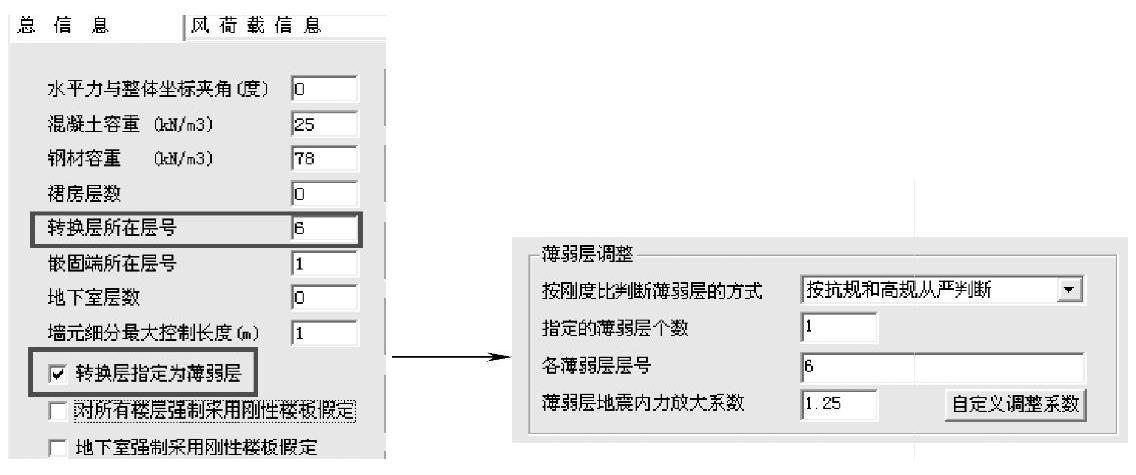

3)转换层是楼层竖向抗侧力构件不连续的薄弱层,无论该层是否满足刚度比要求,都应强制该层为“薄弱层”(图4-19)。此外,错层、刚度有突变等情况,也应指定为薄弱层。

图4-18 薄弱层控制方式的选择

图4-19 参数示意

薄弱层地震内力放大系数,鉴于《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)要求不小1.15,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)明确为1.25,故软件将此数值放开,默认取1.25,可由用户交互定义。

4.弹塑性变形产生的薄弱层

结构弹塑性变形验算,是指罕遇地震下结构变形不超过弹塑性层间位移角限值,是变形能力极限状态验算,防止结构在罕遇地震时倒塌。

(1)规范规定

1)验算范围:

《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)5.5.2条:结构在罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算,应符合下列要求:

①下列结构应进行弹塑性变形验算:

8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,高大的单层钢筋混凝土柱厂房的横向排架;7~9度时楼层屈服强度系数小于0.5的钢筋混凝土框架结构和框排架结构;高度大于150m的结构;甲类建筑和9度时乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构;采用隔震和消能减震设计的结构。

②下列结构宜进行弹塑性变形验算:

本规范表5.1.2-1所列高度范围且属于本规范表3.4.3-2所列竖向不规则类型的高层建筑结构;7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时乙类建筑中的钢筋混凝土结构和钢结构;板柱-抗震墙结构和底部框架砌体房屋;高度不大于150m的其他高层钢结构;不规则的地下建筑结构及地下空间综合体。

2)计算方法:

《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)5.5.3条:结构在罕遇地震作用下薄弱层(部位)弹塑性变形计算,可采用下列方法:

①不超过12层且层刚度无突变的钢筋混凝土框架和框排架结构、单层钢筋混凝土柱厂房;可采用本规范第5.5.4条的简化计算法。

②除1款以外的建筑结构,可采用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析法等。

③规则结构可采用弯剪层模型或平面杆系模型,属于本规范第3.4节规定的不规则结构应采用空间结构模型。

(2)软件实现 软件对于12层以下混凝土矩形柱的框架结构,按简化算法求出结构弹塑性位移、位移角等。通过单独的SAT-K.OUT文件输出罕遇地震下各层剪力、抗剪承载力、屈服系数、弹塑性位移及位移角(图4-20),用户根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)表5.5.5弹塑性层间位移角限值判断薄弱层。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。