8.5 不同初始河槽形态下的河型结果

河槽形态是不同河型的主要标志之一。河槽形态是河型的结果,是河流适应变化水沙条件的产物,如为适应游荡河型来沙量大的特征,多汊游荡河槽具有多来多排的特点。另一方面,河槽形态在一定程度上制约和决定了河型的结果。渭河下游就是这样一个特殊的例子:该河段具有非常高的含沙量却发育成典型的弯曲河流,研究普遍认为形成高含沙水流是曲流形成的主要原因,而窄深的河槽形态是促成这种现象的一个重要因素。齐璞[8]在此基础上研究认为:无论河流来水来沙条件如何,能形成稳定的窄深河槽就能形成曲流。

在上一章流量过程对河型过程影响的试验研究中我们发现了初始地形对最终河道形态具有影响。本节我们设计了四组试验,对初始河槽形态对最终河道形态的影响进行初步的研究和探讨。

试验在天然沙E构成的河槽中进行,初始河槽人工构成为“Z”形,清水下泻、自由造床。

8.5.1 试验简介

试验为清水造床试验。初始河槽为人为塑造的“Z”形河槽,断面仍为三角形。入口水流不设挑流板,自由进入。但与入口衔接的直河段与主轴线(进口与出口的连线)存在30°的夹角。

试验共包括了不同比降的四个测次(比降分别为0.3‰~2‰),流量均为0.75 m3/h。

8.5.2 试验过程及结果(https://www.xing528.com)

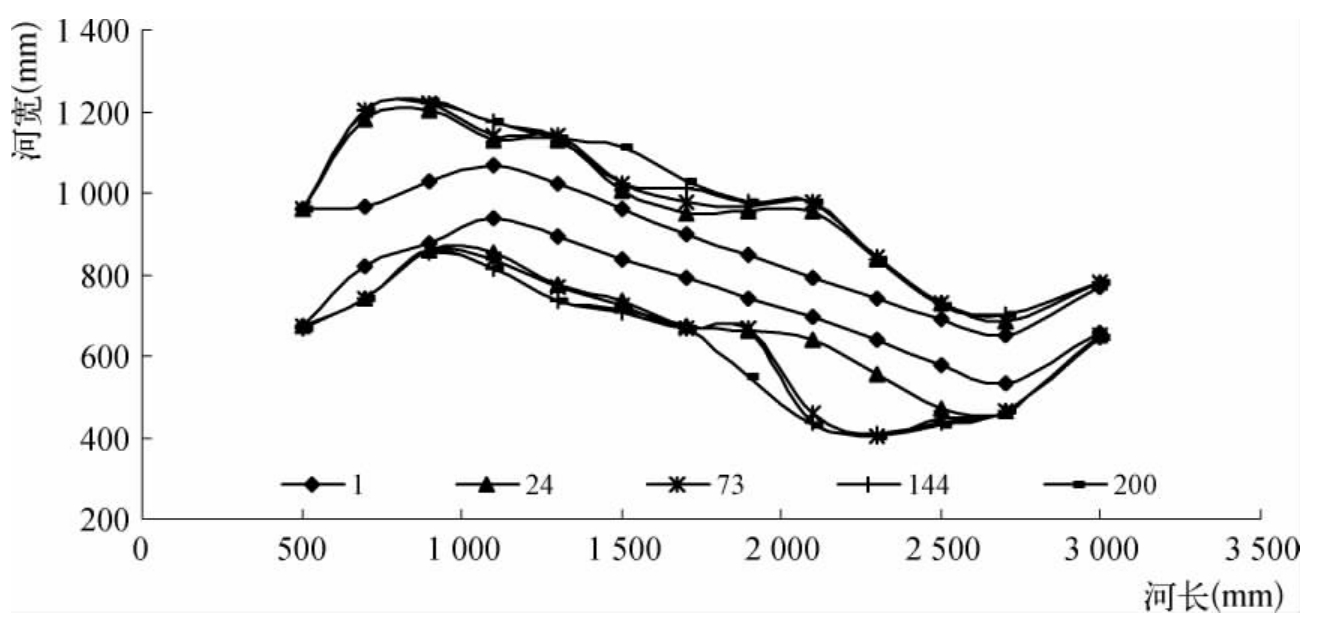

试验开始后,水流进入河槽自由造床。在“Z”形河槽的顶冲位置,河槽变化剧烈,迅速冲刷后退,而在顺接水流的部分,河槽变化较小。随着试验的进行,河岸变化由快变缓,此时,抗冲露头的作用逐渐凸现,决定了河道的发育过程。如试验D11-1进行到7-3小时之后,由于抗冲露头的作用,在随后的71小时中,河岸变化极小,河岸变化速率最大仅1.87mm/10h;到144小时左右,抗冲露头冲开,河岸变化率突然增加,整体河道形态也由初始的突变改变为平顺的微弯型。图8-15为试验D111河岸线位置变化情况。由图可见,河流原始的“Z”形河槽已被完全改造,但由于入流的改变,河槽整体呈现为“Z”形的扩展,平面形态上仍有原始河槽的痕迹。

图8-15 试验D11-1河岸线位置变化情况(历时单位:小时)

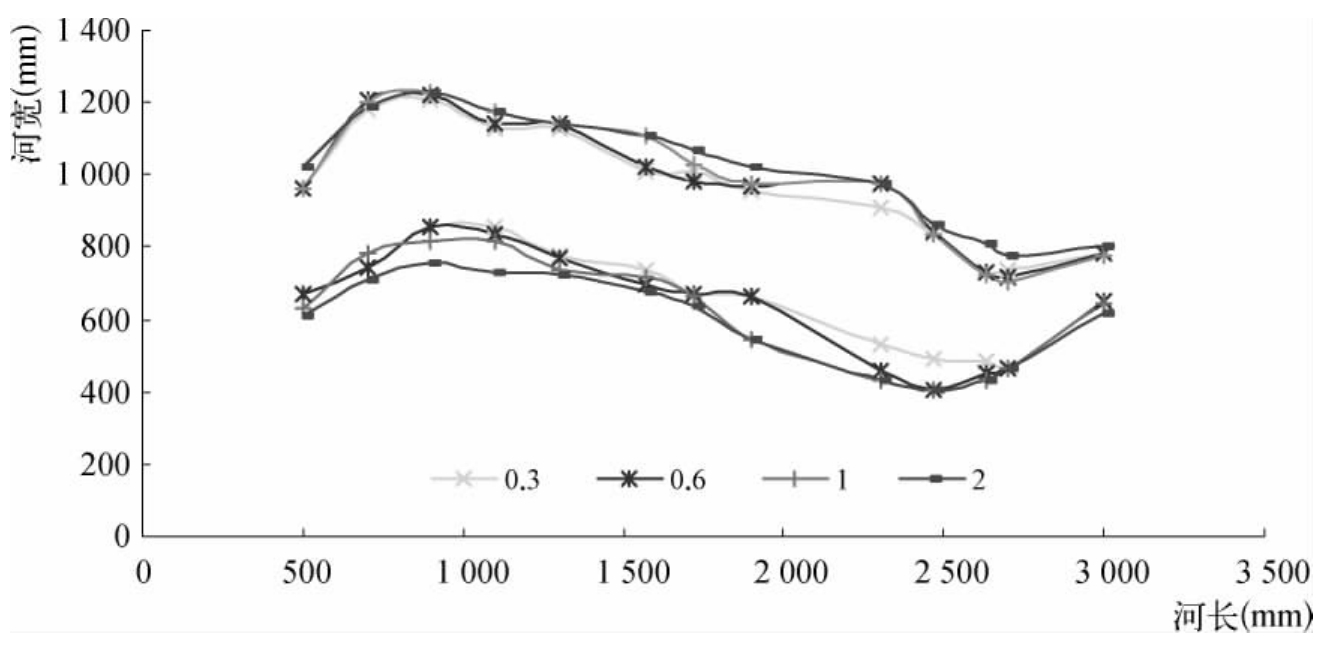

不同比降的测次初始河槽的影响存在显著的差异。图816为不同比降相同初始河槽的四个测次最终河岸线比较。由图可见:当比降较大时,初始河槽被改造得最为剧烈;当比降较小时,初始河槽的影响最为显著。

不同初始条件的“Z”形河槽试验进一步表明:河流最终结果是水流(泥沙)条件与河床边界条件相协调、相适应的结果。比降的不同,水流造床的能力不同,河床河岸的相对稳定性改变,最终的河道形态不同。当水流条件强时,初始河槽的作用相对较弱,反之当水流条件较弱时河槽的相对稳定性增强,形态不容易改变。在本试验范围内,仅改变初始河槽,难以改变最终的河型,但初始河槽的影响在相当范围内存在。

图8-16 不同比降测次最终河岸线对比(单位:比降‰)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。