分磁环作为交流电磁系统闭合状态下消除振动与噪声的主要措施,它设计的好坏直接影响交流电磁系统闭合状态下的工作性能,因此它的设计至关重要。利用可视化仿真与数字化设计技术对交流接触器电磁铁分磁环进行仿真设计,可以节约设计费用,缩短开发周期。

对分磁环特性进行分析,概括起来主要有基于磁场的方法和基于磁路的方法。基于磁场的方法主要包括将电磁系统的瞬态过程看作稳态场处理的谐波分析方法和采用基于三维瞬态磁场的有限元分析方法,而基于的磁路方法主要是采用瞬态磁路方法。因为分磁环只有在闭合位置时才起作用,此时工作气隙很小,若采用基于三维瞬态磁场的有限元分析方法存在着小气隙剖分的问题,计算的工作量大大提高,给计算带来不便。基于稳态场的谐波分析法假定分磁环工作时磁路中磁通与磁动势皆为正弦波,但实际工作时,由于磁路饱和,磁通与磁动势不为正弦波,采用此方法分析计算,其结果必然存在较大误差。采用瞬态磁路的方法分析分磁环的工作特性不存在以上方法的缺陷,应用该方法可以比较准确地分析分磁环工作时的各参量随时间变化的规律。电磁铁闭合状态下漏磁通与主磁通相比很小,可以忽略不计,这样采用瞬态磁路法分析比较方便。下面以交流接触器中常用的双E型电磁铁为例来说明分磁环特性的计算。

1.电磁铁的磁路数学建模

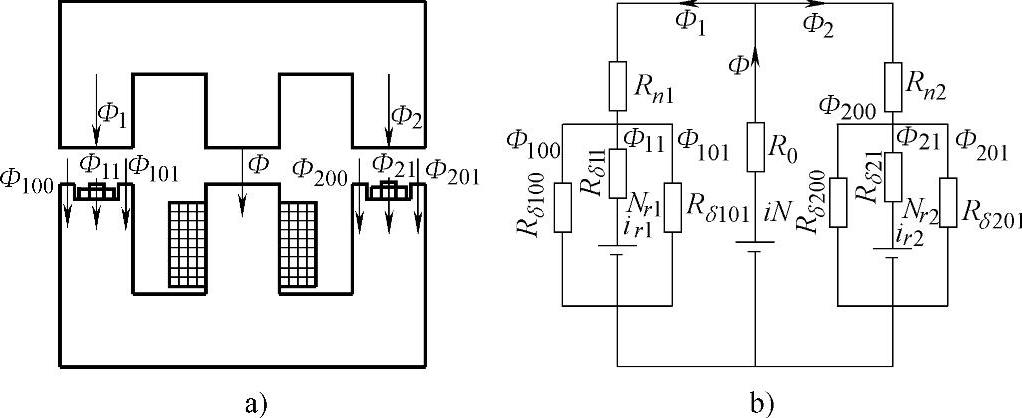

要准确计算交流电磁铁分磁环的工作特性,首先应建立准确的数学模型,双E型电磁铁的结构如图6-58a所示,等值磁路如图6-58b所示。

图6-58 电磁铁结构和等效磁路

a)结构图 b)等值磁路

图6-61b中,iN、ir1Nr1和ir2Nr2分别为线圈和左右侧静铁心上的分磁环产生的磁动势,∅为通过中间铁心的磁通,∅1、∅2为通过左右侧铁心的磁通,∅11和∅21为通过左右侧铁心分磁环包围极面的磁通,∅100和∅101为通过左侧铁心分磁环外极面的磁通,两者之和用∅10表示,∅200和∅201为通过右侧铁心分磁环外极面的磁通,两者之和用∅20表示,R0为中间铁心及其气隙磁阻,Rn1和Rn2分别为左右侧铁心磁阻,Rδ11和Rδ21为左右侧分磁环包围部分的等效气隙磁阻,Rδ100和Rδ101为左侧铁心分磁环不包围部分的等效气隙磁阻,两者的并联用R1表示。Rδ200和Rδ201为右侧铁心分磁环不包围部分的等效气隙磁阻,两者的并联用R2表示。由于接触器结构上的对称性,其左右两侧的等效磁路参数均相同。

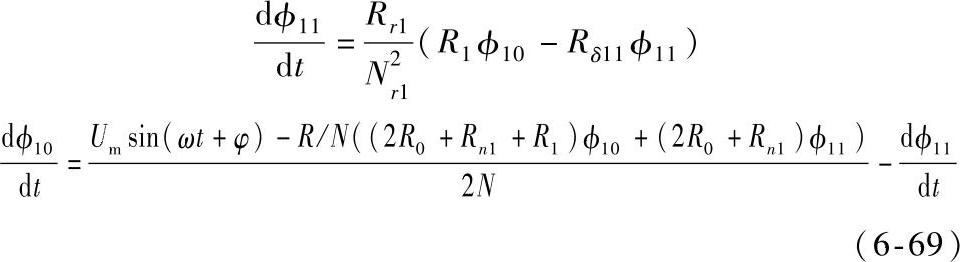

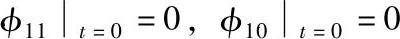

由电路方程和磁路方程可以得到如下所示的微分方程组:

初始条件

用四阶龙格—库塔法过对式(6-69)进行求解。在求解过程中应考虑铁心部分磁阻的非线性。通过计算可得到∅11和∅10;然后应用麦克斯韦吸力公式可以计算铁心的电磁吸力。

考虑到E型电磁铁左右两侧磁路对称,则电磁铁吸力为

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

上式中右边第一项为中间铁心吸力,第二项为左右两侧铁心吸力。由式(6-70)求出吸力随时间变化波形F=f(t)。由计算出的∅11和∅10可以进一步求得线圈和分磁环中的电流。

2.分磁环特性的计算和实验验证

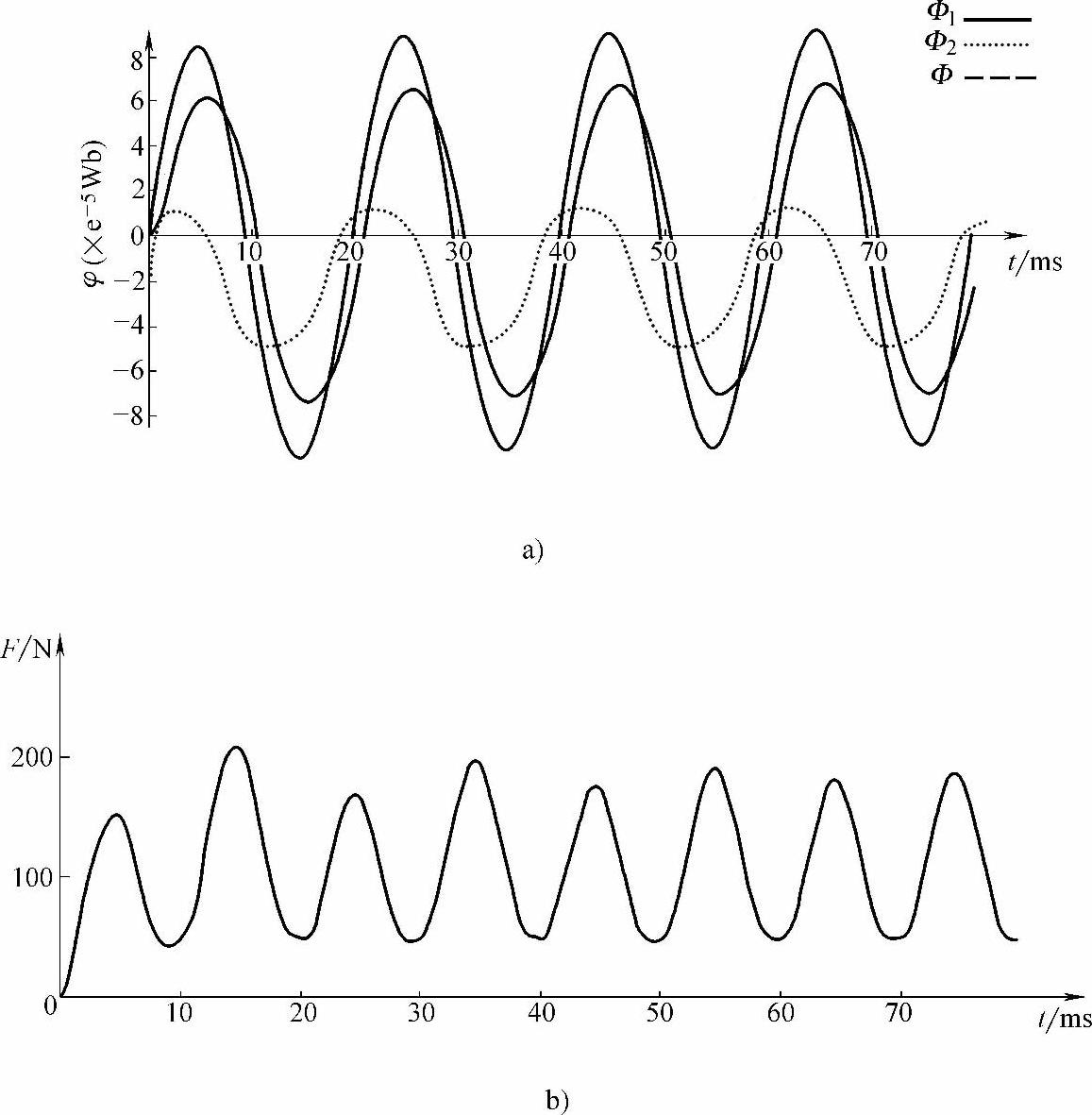

应用上述方法对一额定电流为18A的交流接触器的分磁环特性进行了计算,计算结果如图6-59所示。

图6-59a为样机带分磁环磁极情况下,分磁环内外磁通以及磁极的合成磁通的变化过程,Φ1表示分磁环内磁通,Φ2表示分磁环外磁通,Φ表示合成磁通。图6-59b为电磁铁吸力的变化过程,从图6-59b中可见吸力开始不稳定,一段时间后趋于稳定,在最大值和最小值之间变化且不达到零值。图6-59c为线圈电流的变化过程,从图6-59c中可见电流是发生了畸变的非正弦波。图6-59d为分磁环中的电流变化过程。

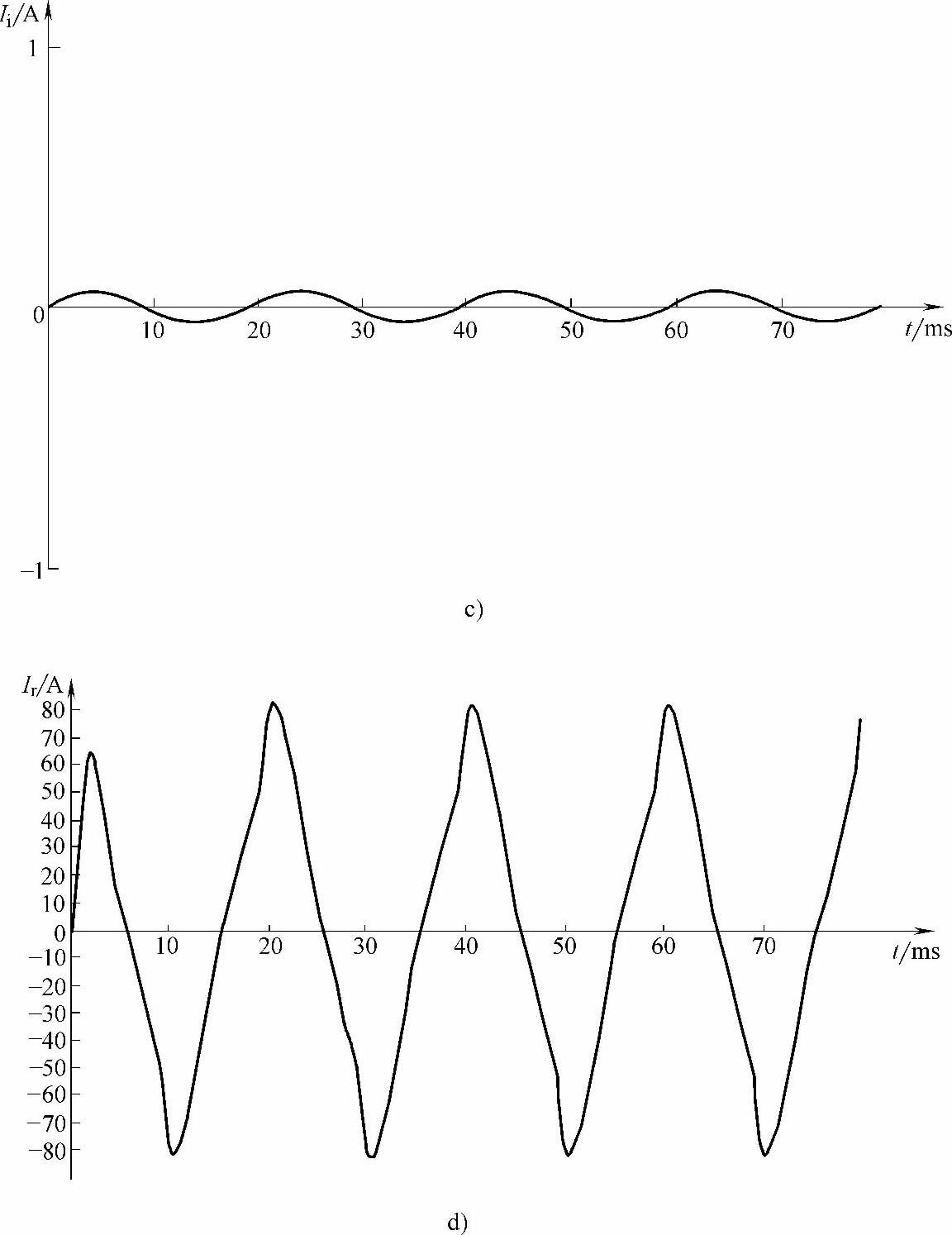

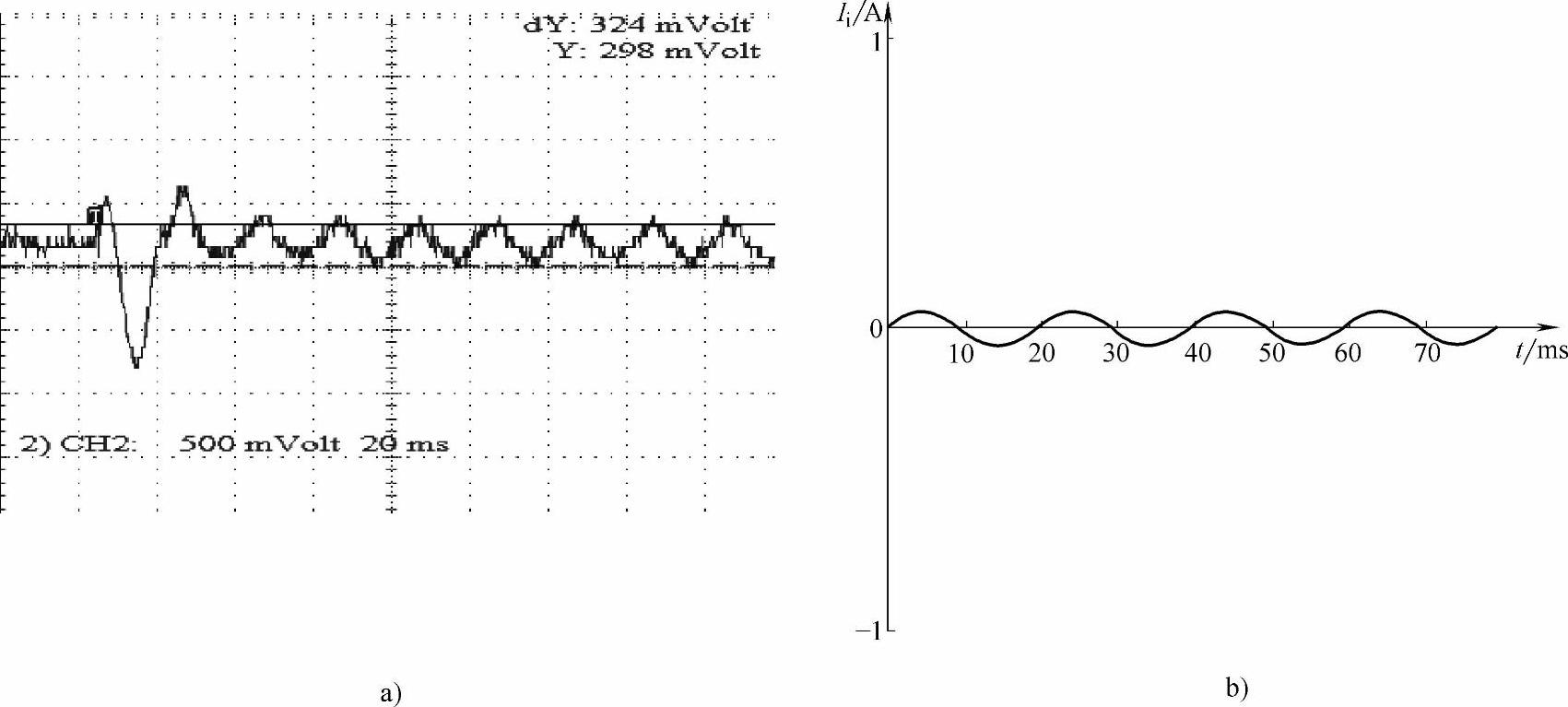

为了验证计算方法的正确性,通过实验测量电磁铁闭合时的线圈电流,并与用上述方法计算的线圈电流值进行比较,如图6-60所示,线圈电流的实验值与计算值的波形基本一致,都是产生畸变的非正弦波,实验电流的波形的峰值为81mA,仿真计算得到线圈电流的最大值为75mA,由此可见采用此方法计算分磁环特性是可行的。

图6-59 分磁环仿真结果

a)磁通变化曲线 b)吸力变化曲线

图6-59 分磁环仿真结果(续)

c)线圈电流曲线 d)分磁环中电流曲线

图6-60 线圈电流的实验结果和仿真结果

a)实验结果 b)仿真结果

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。