在局域网中,网络应用主要体现在网络间的通信服务和文件、数据的共享及访问。这里重点分析互联网的应用及信息服务。

互联网应用及服务有四条主要的信息通道:远程登录、电子邮件、用户组新闻和文件传输,每一信息通道提供不同类型的信息和服务,综合形成Web应用与服务。

互联网是全球最大的计算机网,经路由实现多个广域网、局域网的互连,是可共享的最大信息基地。互联网是最具价值的信息资源宝库,包括商业金融、政务法律、医疗卫生、信息服务、科研教育、军事活动、休闲娱乐等领域,它的应用涉及社会各行业及个人信息领域。

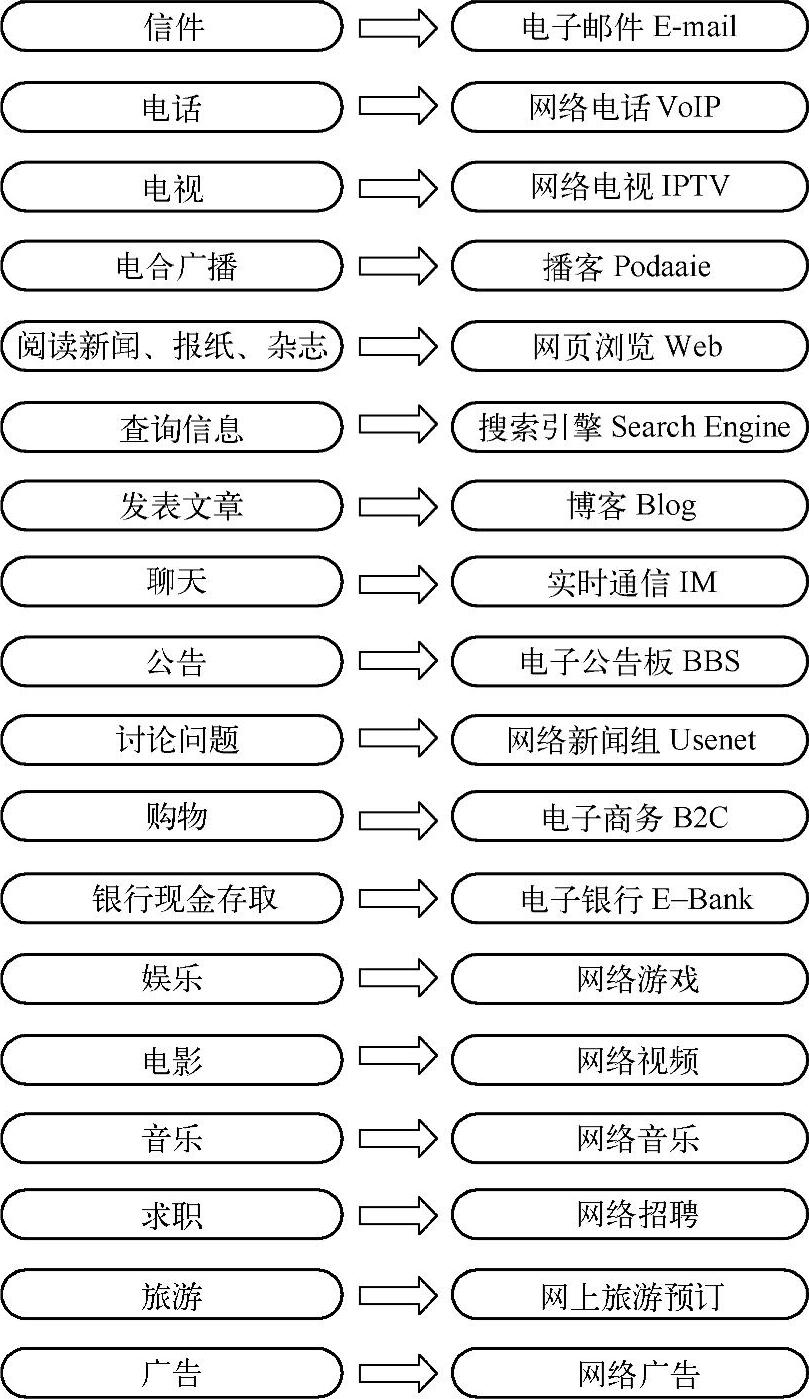

图1-18 现实生活中人类活动与互联网服务

1.互联网中的信息资源

未来计算机网络将覆盖全球各国政府、企业、社会各类机构及千万家庭,其覆盖范围在近期就有可能超越现有电话通信网系统。为了支持各种类型信息的网络传输,特别是视频等对传输实时性要求很高的应用,网络必须具有足够带宽、良好的服务质量与完善的安全机制。图1-18是由互联网实现的与人类活动相关的服务。

2.互联网应用服务的发展

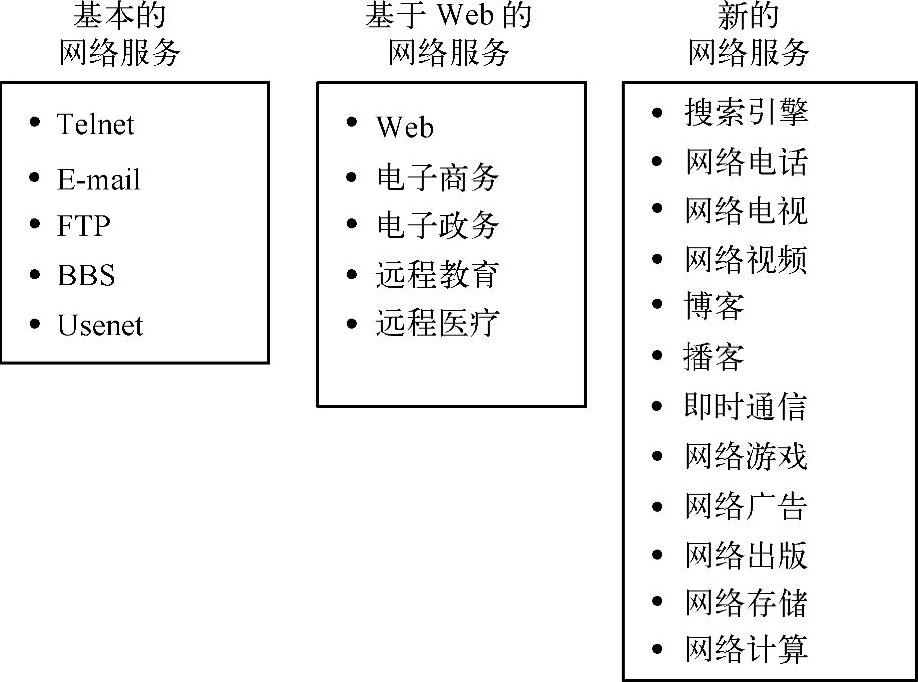

图1-19所示为互联网应用领域与服务,大致分为三个发展阶段。

图1-19 互联网应用领域与服务的发展

(1)基本网络服务

第一阶段,主要提供基本网络服务功能,有以下几项。

●Telnet(远程登录):实现终端远程登录的功能。在远程计算机上运行程序,将相应屏幕显示传送到本地机,并将本地的输入送给远程计算机,这称为远程对话或虚拟终端对话。在本地计算机上运行Telnet时,指明互联网上要登录计算机的地址即可,就像在本地网络注册一样。

●E-mail(电子邮件):实现电子邮件服务的功能。电子邮件是互联网最流行的一种应用,每一个接入互联网的人们都能发送和接收电子邮件。

●FTP(文件传送):实现交互式文件传输的功能。FTP是文件传输的标准协议,在进行文件传输时,两端计算机的类型可以不同。FTP可从网上远程计算机上取回文件,也可将文件从本地机上传送到网上远程计算机。FTP设置许多命令,包括显示目录及目录下文件、改变目录、获得当前提示信息、设置运行参数等。

●BBS(电子公告板):实现网络中人与人之间交流信息的服务功能。

●Usenet(网络新闻组,简称News):实现人们对所关心的问题开展专题讨论。它属于非定向的信息传播,通过网络向网上成千上万的人发布信息。

(2)基于Web技术的网络服务

第二阶段,网络应用主要是基于Internet的Web技术服务。这些服务主要涉及普适性的信息浏览、信息和数据查询,以及电子政务、电子商务、远程医疗与远程教育等。

(3)P2P网络的应用

第三阶段,P2P网络的应用将互联网的应用推向了新阶段。在继续发展基于第一、第二阶段网络应用的基础上,出现了一批基于对等结构的P2P网络的新应用。这些应用主要包含:网络电话、网络电视、博客、播客、即时通信、搜索引擎、网络视频、网络游戏、网络广告、网络出版、网络存储与分布式计算服务等等。这些新的网络应用已构成了现代信息服务业的主要部分和重要内容。

3.互联网应用的两种模式(https://www.xing528.com)

互联网应用系统模式分为两类:客户/服务器(Client/Server,C/S)模式与对等(P2P)的模式。

(1)客户/服务器模式

从应用层的应用程序工作模型角度看,应用程序分为客户端程序与服务器程序。以E-mail应用程序为例,其应用程序分为服务器端的邮局程序与客户端的邮箱程序。用户在个人计算机中安装并运行客户端邮箱程序,成为电邮系统的客户端,发送和接收电子邮件,而安装邮局应用程序的计算机就成为电子邮件服务器,为客户提供电子邮件服务。

应用系统采用客户(端)/服务器(端)模式的主要原因是网络资源分布的不均匀性。这个特点表现在硬件、软件和数据三方面。

网络中计算机系统的类型、硬件结构、功能存在很大差异。其硬件可以是大型计算机、高档服务器,也可以是个人计算机,甚至是一台PDA或家用电器。它们在运算能力、存储能力和外部设备的配备等方面存在很大差别。

从软件的角度看,大型应用软件一般都安装在一台或多台专用服务器中,用户需通过互联网访问服务器,使用网络软件资源。

从信息资源的角度看,某一类型数据、文本、图像、音/视频资源存放在一台或数台大型服务器中,通过访问资源,以保证信息资源使用的合法性、安全性、数据完整性与一致性。

网络资源共享,就是利用在网络中不同结点在硬件配置、运算能力、存储能力以及数据分布等方面存在差异与不均匀性。能力强、资源丰富的计算机充当服务器,能力弱或需要某种资源的计算机作为客户。客户使用服务器,服务器向客户提供网络服务。因此,客户/服务器模式反映这种网络服务提供者与网络服务使用者的关系。在该模式中,客户与服务器在网络服务中的地位不平等,服务器在网络服务中处于中心地位。

(2)对等P2P模式

P2P在网络结点之间采取对等方式,通过直接交换信息达到共享计算机资源与服务的工作模式。这种技术称为“对等计算”,将能提供对等通信功能的网络称为P2P网。P2P技术已广泛应用于实时通信、协同工作、内容分发与分布式计算领域。目前,互联网流量中P2P的流量已超过60%,成为当前网络应用新的重要形式及技术热点。

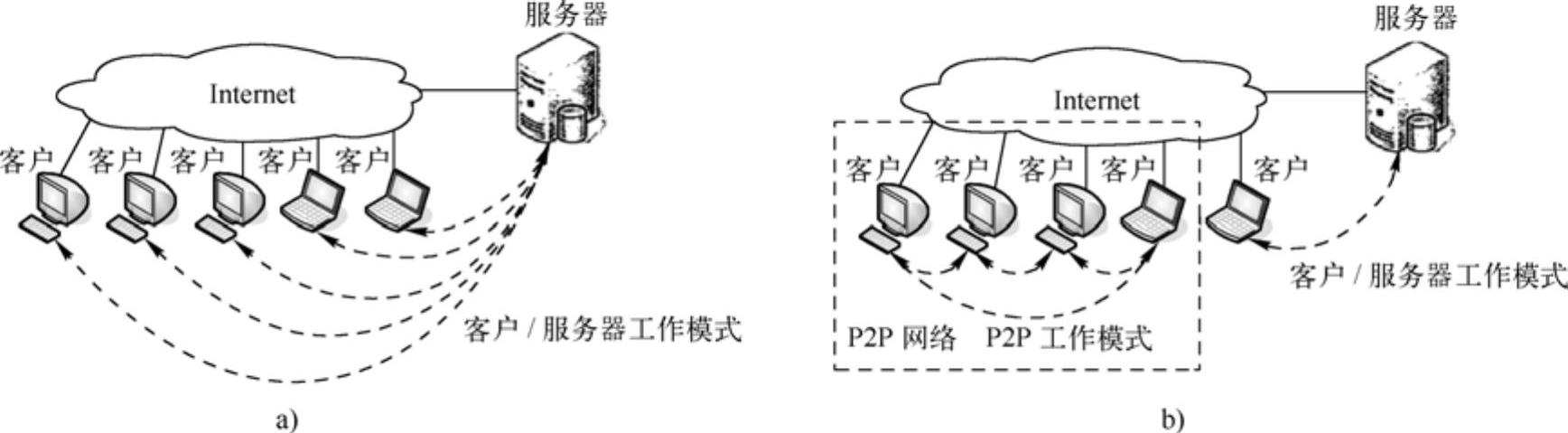

图1-20所示为C/S模式与P2P模式的区别。C/S工作模式中信息资源共享是以服务器为中心的。以Web服务器为例,Web服务器是运行服务器程序且计算功能与存储能力强大的计算机,Web页存储在Web服务器中,为多个Web浏览器客户提供服务,但Web浏览器之间不能直接通信。在资源共享关系中服务提供者与服务使用者之间界限清晰、功能明确。

图1-20 互联网应用的两种工作模式

a)客户/服务器工作模式 b)P2P模式

P2P模式淡化服务提供者与服务使用者的界限,所有结点同时兼有服务提供者与服务使用者的双重身份,扩展了网络资源共享范围与深度,提高了网络资源利用率,使信息共享最大化。在P2P网络环境中,所有计算机之间处于对等地位,整个网络通常不依赖于专用的集中式服务器。网络资源可以是数据资源、存储资源或计算资源等。

P2P网络在信息资源共享模式上采取“人人为我,我为人人”的设计思想,而非对等结构网络在信息资源共享模式上采取的是“能力强者为能力弱者服务”的设计思想。P2P发展的内在因素主要是计算机硬件资源、软件资源、信息资源的日益丰富,以及网络用户对便捷访问、信息资源及服务需求的不断提高。在技术发展不同阶段,人们对网络应用关注重点不同。初期重点是在共享网络硬件上,中期重点是在共享软件和数据上,成熟期重点转移到共享信息资源上。

4.Web技术的应用

人类的学习与思考过程通常是一种“跳跃”与“联想”的方式。如何使计算机网络的信息系统在组织上适应人类的这种思维方式?Web服务的设计体现了这个理念。

Web技术1989年诞生于欧洲原子能研究中心,起初开发这项技术是科学家为了相互分发高能物理数据的研究方法及成果,解决交换文件过程的不便。正是源于这个实际应用的需求,其后发展成为互联网的最重要应用。

Web核心技术包括:①超文本传送协议(HTTP),是浏览器与Web服务器之间的通信协议,提供图形用户界面。②超文本标记语言(HTML)定义说明Web页面内容的结构及层次,浏览器显示Web页面内容,可扩展标记语言(XML)为创建Web页提供强大编程能力。③超链接(Hyperlink),统一资源定位标识符(URL)是互联网资源位置和访问方法的简洁表示。只要能对互联网资源定位,就可对网络资源进行存取、更新、替换和查找等操作。

Web的出现使网站数量和网络通信量呈指数规律的增长,Web服务成为互联网最方便与最受欢迎的服务类型,已广泛应用于电子商务、远程教育、远程医疗与信息服务等领域。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。