一、村庄的形成与演变

单家集是一个古老的回族村庄。《西吉县志》记载:“明成化年间,山东济南府单姓回族来本县单家集村定居”[1]。据该村老人们的回忆,单姓回族祖籍在今天的山东单县,与文献记载基本吻合。单家人历史上出过好几个文武举人和秀才,故有续修家谱的习惯,可惜这份家谱在“文化大革命”中遗失。

相传,明朝时候来到此地的单姓回族有兄弟四人,他们定居下来后分为四个房头,即大房头、二房头、三房头、四房头,四个房头实际上就是四个大家庭,各有自己居住的院落和耕地。房是家族的支系,家族之下设房,房之下还有若干个家庭,这种家族结构一般在东南沿海地区比较典型。从单姓回族的“房头”之分可以看出,他们受我国东部地区汉民族家族观念的影响较大。受伊斯兰教价值观的影响,单姓回族虽然没有物化的宗族象征符号,但仍保留着较强的家族观念,这可从三个方面得到印证:一是至今恪守“一祖之后不通婚”的婚姻准则,凡单家人不论血缘远近均不通婚。二是辈分排列比较清晰,中老年单姓人至今都清楚他(她)是哪个“房头”的人。三是单家祖坟如今虽然已成为一片林地,但立于其旁的“千年祖坟”石碑则反映出他们对祖先的追念。

早在新石器时代单家集就已有人居住。单姓回族到来之前,这里的居民是许姓和杨姓汉族人,故有“许、杨为先”之说。村庄里至今还有许家堡子、杨家涝坝等遗迹,杨家汉族的坟地至今还保存完好。另外,据该村边家洼的边姓汉族老人回忆,边家来这里定居的时间也先于单姓。这个说法在单姓回族中也得到了证实。由此可见,单家集曾经留下过好几个家族的活动踪迹,经过长期的迁徙流动和兴衰更替,单姓和边姓最终成为这块土地上的主要居民。这个过程可以用人文地理学中“相继占用”(sequent occupance)的概念加以解释。需要指出的是,“相继占用”在单家人定居该村后并没有结束,而是一直持续到今天,并且还会继续下去。随着其他姓氏人口的相继迁入和单姓回族、边姓汉族人口的不断外迁,今天单家集的姓氏结构和人口比例已经发生了很大变化,单姓回族在单家集的主体地位正在丧失,边姓汉族的人口数量也在逐步减少。

(一)杂姓的迁入

随着村落的形成和农商结合型经济的发展,从清朝后期开始,其他姓氏的人口也相继迁入该村,逐渐形成了以单姓为主、多元姓氏并存的格局。单家集杂姓人口的迁入大致有三种类型。

1.战乱移民。同治年间,陕甘地区爆发了声势浩大的回民起义。单家集一度被陕西来的起义军占据,单家人被迫迁居硝河,战乱结束后才返回。今天居住在单南行政村的赛、摆、拜、古等姓氏的回族就是起义失败后被安插的陕西籍回族,他们的先辈起初落脚于泾源、固原、隆德等地,后来迁居单家集。例如,该村的拜家最早落脚在泾源。据拜连成说,拜家是他太爷时候迁来的,他太爷当时是脚户,经常为在单家集做生意的商人运送货物,看到单家集很繁华就迁到了这里,来的时候带着一男两女,这个男子就是他爷爷。单姓回族把该村陕西籍回族称为“老陕”,而把自己称为“甘省人”,借以显示他们之间不同的历史来源。单家集南大寺的全称是“单南陕义堂清真大寺”,是该村陕西籍回族集资修建的,“陕义堂”之名包含着他们独特的历史记忆。

2.灾荒逃难。历史上,甘青地区爆发过许多大的自然灾害,如光绪二十一年(1895年)、民国十八年(1929年)的大旱和民国九年(1920年)的海原大地震等。历史上逃难的人群都有“吃大户”的传统,他们遇到较为富裕的村庄和富户就停留下来,吃住一段时间后才离开,有的则被当地人收留下来长期定居。单家集的有些马姓、韩姓回族原籍甘肃东乡和青海循化,后因家乡遭受自然灾害而于民国时期迁入该村。因逃荒而来者不仅有回、东乡、撒拉等族穆斯林,还有少量的汉族人,后来都融入了当地回族中。

3.经商留居。单家集的集市曾吸引了不少外地客商前来贸易,他们起初多为行商,后来有一部分人留下来经营固定货栈、摊位或与当地单姓人家建立姻亲关系而定居。单姓回族有善待外人和不欺负外来户的传统,加之外姓人迁入后都与单姓家族通婚而成为亲戚,从而能够在当地立足和发展。单家集单北村赵家的祖籍在张家川。据现年75岁的赵志珍老人回忆,赵家是他太爷时期从张家川龙山镇迁过来的,他太爷最初一个人背着背篼、挑着货郎担子来单家集做小生意,后来看到这个地方能养活人,就把全家人都搬过来了。(https://www.xing528.com)

(二)村庄形态的演变

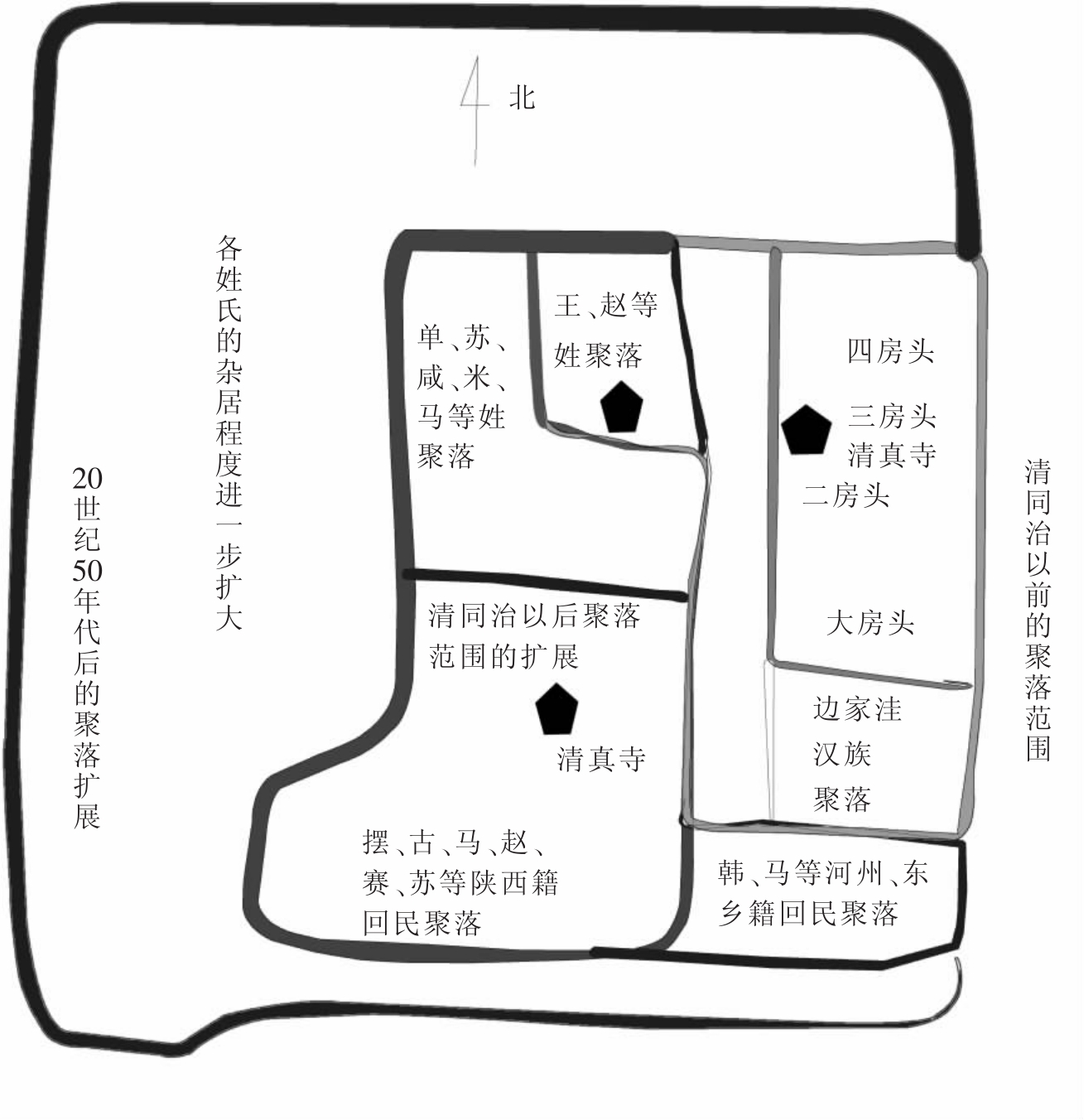

单姓回族最早居住在村落的东边,四个房头由北向南依次排开,大房头在北边,与边家洼相邻;四房头在最南边。清朝同治时期及以后,许多杂姓回族相继迁入单家集,其中陕西籍回族落居村庄西南边,其他姓氏的回族大多居住在村庄的西北边缘,如王、马、苏、咸、赵等姓,村庄的基本格局从此得以奠定。经过百余年的发展演变,单家集主村已变成一个6平方公里左右的大村庄,村庄空间的拓展整体上呈东西走向。

单姓回族定居单家集后不久便建起了清真寺,当时叫单家集清真大寺,1963年改称单北清真大寺。单北清真大寺不仅是单家集最早的清真寺,也是宁夏南部地区最古老的清真寺之一。清朝同治时期,单北清真大寺被焚毁,光绪八年(1882年)得以重建。宣统二年(1910年),移居单家集的陕西籍回民集资修建了单家集陕义堂清真大寺。今单家集单北村的王、马、赵等姓回族迁居该村前就信奉哲赫忍耶门宦。单姓回族早期属于虎夫耶门宦,所以村里的哲赫忍耶信教群众有一段时间和单姓回族同属一个“坊”,都在单北清真大寺开展宗教活动。民国时期,单姓回族改信伊赫瓦尼教派,哲赫忍耶信教群众因此脱离单北清真大寺,并建起了本门宦自己的清真寺,即现在的小北寺。20世纪60年代,赛莱菲耶派思想在单家集得到传播,部分单姓回族改信赛莱菲耶,但由于人数少、经济力量薄弱,这部分赛莱菲耶信教群众直到1986年才建起了自己的清真寺。

(三)行政归属沿革

单家集在明朝时期归固原管辖,雍正二年(1724年)以后归静宁州管辖,这种隶属关系一直延续到同治末年。陕甘回民起义失败后,左宗棠把数万回民安置到固原地区,并通过改变建制和调整区划等方式强化管理,比如把固原州升格为直隶州,并尽可能把回族聚居区置于固原州的管辖范围之内。据单家集的老人们回忆,左宗棠当时想把单家集划归固原州,当户部派官吏前来划界时,单家集人明确表示不愿归固原管辖,静宁县也不同意把单家集划归固原。结果是出人意料的,单家集后来被一分为二,以现在的单民小学校园左侧道路为界,路南被称为“南头子”,归隆德管辖,路北边被称为“北头子”,归静宁管辖。一个完整的村庄被两个县级行政区“分治”肯定是有原因的,这个原因就是,经历了清朝末年的社会大动荡之后,今宁夏南部地区已萧条不堪,而单家集当时没有被卷入回民起义的旋涡当中,集市因此保持了相对的繁荣,在当地官府眼中单家集是推动地方经济复苏的一个支撑点。民国十六年(1927年),单家集重新划归静宁县管辖,1944年成立了静宁县单乡,单家集成为乡政府驻地。

图3-1 单家集主村村落扩展示意图

解放后,单家集一度被改名为单民。据该村现年71岁的马国选老人讲,“单民”是他父亲改的,取“得到了解放的单家集人民”之意。马国选的父亲叫马云清,1936年8月,长征北上的红军曾在单家集建立苏维埃政府,马云清任主席。解放后,单民乡归静宁县第十三区管辖,马云清任副乡长。1952年,单民乡升格为静宁县单民区,下辖四个乡。1953年10月,西海固回族自治区成立[2]。同年12月,经甘肃省人民政府批准,单民区划归西吉县管理并撤区设乡。1958年,单民成为兴隆(时称五星)公社的一个大队,有一段时间更名为“长征大队”。1963年12月,西吉县开始推行“政社合一”的人民公社制度,单家集被划分为单北、单南两个大队。现年73岁的苏文宝老人是当代单家集社会政治变迁的亲身经历者,他1951年参加工作,1951~1953年先后任单民乡文书、副乡长、静宁县第十三区副区长等职,1963~1977年任单北村党支部书记。据他回忆,单家集先是乡政府驻地,后来是区政府驻地,经过解放后多年的建设,到1957年已成为一个相当繁荣的集镇。1958年划入兴隆人民公社后,原来的机关、粮油公司、贸易公司、邮电所、税务所、卫生所、商业网点、手工联社等服务设施均被拆迁,单家集一夜之间变成了瓦砾滩。这次变动导致了单家集经济、社会的衰退,同时给人民群众在心理上也造成一定程度的负面影响。从单家集行政归属的历史沿革中我们可以感受到国家权力以及体制变革对地方社会变迁所产生的重大影响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。