| 第二节 剪辑原则(蒙太奇段落) |

惊悚片大师希区柯克明确说过:“电影就是蒙太奇。”[8]他曾多次引用过普多夫金在《蒙太奇艺术》一书中对“库里肖夫效应”的描述。但是,普多夫金朴素的唯物主义观念使他只承认电影剪辑“堆砌积累”的特质,而弱化甚至忽略了电影剪辑“辩证冲突”这一根本性的命题,这也成为普多夫金与爱森斯坦长期争论的焦点。

爱森斯坦笃信相异相吸的辩证法逻辑,断言“蒙太奇就是对立冲突”,而两个镜头之间“通过局部的对比可以造成整体的新的质”,这些观念也从根本上构成了爱森斯坦影片二元对立辩证冲突的精神实质,包括善与恶(《战舰波将金号》)、战争与和平(《亚历山大·涅夫斯基》)、外部动作与内心情感(《伊凡雷帝》)等。

乔治·布洛克在《笔记(1917—1947)》中曾经说:“把一个柠檬放在一个桔子旁边,它们就不再是一个柠檬和一个桔子,而变成了水果。数学家们信奉这个规律,我们也信奉它。”[9]罗贝尔·布列松在《电影书写札记》中写道:“一个影像接触其他影像时必须发生转化,如一种颜色接触其他颜色时那样。放在绿、黄或红旁边的蓝不是相同的蓝。没有艺术不含转化。”[10]按照爱森斯坦的逻辑,一个镜头(正题)与另一个镜头(反题)组合在一起并不仅仅是相加的结果,而是会产生质的变化和超越的效应(合题),爱森斯坦就这样将黑格尔的“正题——反题——合题”理论融会贯通地应用到电影创作中。

爱森斯坦的蒙太奇开始于所谓的“杂耍”(这与爱森斯坦的戏剧、马戏、工程和舞台美术设计等背景相关),即将不同种类或不同性质的电影元素(主要是视觉影像)加以创造性地剪接(并置),产生全新的质变感知效果。爱森斯坦还引入思想和理念的元素,将对立冲突和质变升华的理论提升到理性(知性)蒙太奇(intellectual montage)和辩证蒙太奇(dialectical montage)的高度。

克里斯蒂安·麦茨将这类蒙太奇段落称为“括号组合段(accolade,syntagme en)”,即由一系列既没有时间关系也不相互更替,却大致表达同一个观点的镜头剪辑组合而成。爱森斯坦在《罢工》、《战舰波将金号》、《十月》和《新与旧》等影片中大量使用了这类蒙太奇段落,约瑟夫·冯·斯登堡也在影片《放荡的女皇》(The Scarlet Empress,1934)中用一组骇人的蒙太奇影像展示了未来的女统治者童年头脑中沙皇俄国的情形。

《党同伐异》作为复线叙事结构原则的理性蒙太奇表达了“拒绝宽容和翦除异己”的人性主题,而《罢工》在屠宰动物和屠杀罢工工人之间,《十月》在孔雀和克伦斯基之间,《摩登时代》在羊群和工人之间进行了直观的类比,表达了强烈的理性诉求。特别是《公民凯恩》的凯恩临终段落,理性蒙太奇的意味相当明显:凯恩手中雪花飞舞的玻璃球特写(正题)和特写的凯恩嘴说出的“玫瑰花蕾”(反题),最终组合成为玻璃球(飘雪的小屋)以及叫做“玫瑰花蕾”的雪橇,代表了凯恩终生难以忘却的、失去的爱和童年(合题)。

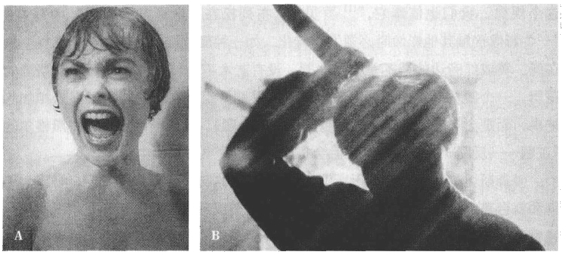

爱森斯坦将剪辑方法归为三个大类:(1)平行(交叉)剪辑(共时性,叙事性):格里菲斯的《党同伐异》和巴斯特·基顿的《三个时代》(Three Ages,1923)中的“最后一分钟营救”,还有阿兰·雷乃的《广岛之恋》中“手指抽动”的联想意蕴;(2)意象(隐喻象征)剪辑(理性蒙太奇,思辨性):《战舰波将金号》中的“敖德萨阶梯”和《十月》中多达3225个镜头的理性蒙太奇;(3)加速剪辑(节奏蒙太奇和时空蒙太奇,感官情绪性):这方面最突出的例子大概就是希区柯克的《精神病患者》中的“浴室谋杀”段落。

图3-8 《精神病患者》中的“浴室谋杀”画面(https://www.xing528.com)

罗宾·伍德说:“浴室谋杀可能是叙事电影中最恐怖的事件”,“《精神病患者》则是迄今为止希区柯克运用观众参与技巧所达到的最高成就”。[11]希区柯克认为:“电影中的蒙太奇剪辑主要有两种:蒙太奇产生概念和意义,蒙太奇传达暴力和情感。”[[12]如果说,《公民凯恩》中的“早餐”段落属于交代性的(概念和意义),那么《精神病患者》中的“浴室谋杀”段落则是运用近景特写的快速蒙太奇剪切,将极端的暴力和强烈的情感熔为一炉的杰出典范。希区柯克后来在《后窗》的结尾詹姆斯·斯图尔特与谋杀犯决斗的场面也运用了类似的快速剪辑手法,并用照相机镁光灯的闪烁加以强化。

像《战舰波将金号》的“敖德萨阶梯”和《精神病患者》的“浴室谋杀”这样精彩的蒙太奇段落完全可以看做电影的华彩乐段(cadenza)。华彩乐段原指意大利正歌剧中咏叹调末尾处由独唱者即兴发挥的段落,后来在协奏曲的乐章末尾处也常插用此种段落,此时乐队通常暂停演奏,由独奏者充分发挥表演技巧。这部分演奏较自由,难度较大,因而也较引人注目。华彩乐段最初由独奏者即兴创作,后来作曲者也开始写作,成为作品的有机组成部分和独具特点的段落。实际上,在电影的蒙太奇华彩段落,电影的叙事经常也会延缓甚至暂停,为视听的炫耀和发挥提供充分的空间。

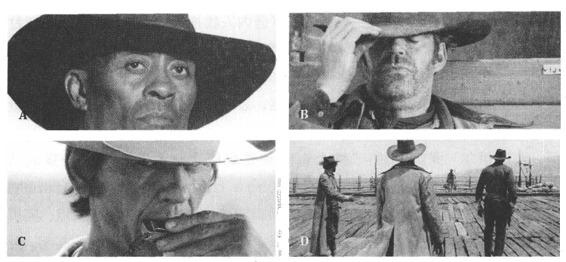

图3-9 《西部往事》的开场

电影中的华彩乐段也出现在马丁·斯科西斯的《愤怒的公牛》(Raging Bull,1980)当中,只不过这一次是出现在了影片的片头。许多19世纪的歌剧都会包含一个传统的芭蕾舞段落,斯科西斯借用威尔第的歌剧《命运的力量》的音乐,将象征性的“拳击芭蕾”概念运用到影片的开场。聚光灯下的拳台上,黑白影像不断地并置和更迭,拳击慢动作将肢体的冲撞和残忍的打斗变成了梦幻般的美妙芭蕾,而拉玛塔(德尼罗饰演的中量级拳王)起伏多舛的个人传记故事也因《命运的力量》的介入而具有了人性本体的普遍性悲剧意义。

肯·丹希格尔在谈到《西部往事》时说:“莱昂内电影序幕中那个很长的车站段落,像《正午》的车站段落一样,创造出一种极为强烈地期待火车到达的紧张感。莱昂内的影片在长时间的大特写和大全景之间产生夸张的交互作用,使得车站段落和接下来的枪战成为这部史诗片的一个恰如其分的序幕。莱昂内通过模仿早期西部片(指《正午》)的一个著名段落赋予了(电影)新的东西。”[13]《西部往事》序幕的蒙太奇段落不但极大地强化了影片的悬念的张力,更重要的是为整个影片确定了充满激情、一唱三叹的歌剧式基调。

以格里菲斯为代表的经典剪辑原则强调真实的幻觉、时空的连续性、叙事的因果关系、戏剧性冲突和隐藏创作者等特质。他一手创立的所谓“连贯性(continuity)剪辑”确立了电影叙事结构的基本原则,经典连贯性剪辑的规范包括:建构镜头(establishing shot,远景或全景)——中景(人物关系)——近景特写(强调的特殊元素)原则、层层递进原则、无痕迹原则、流畅性原则、视平线(人眼的高度)原则、视线匹配(画内人物视线的引导)原则、正反打(包括过肩镜头)原则、轴线原则等。在剪辑点方面,好莱坞通常选择在最不容易引起注意的地方(动作、心理或情节的动机点),而戈达尔等人则会故意选择在引人注目之处,以此来突出自己的风格,表达自己的意识形态理念,跳接就是最极端的例证。

米哈伊尔·罗姆说过:“蒙太奇的重要职能之一是造成电影场景的节奏。”[14]电影导演经常可以通过交叉剪辑(cross cutting)或平行剪辑(parallel editing)来逐步强化蒙太奇加速段落的剪辑节奏,格里菲斯、爱森斯坦、阿贝尔·冈斯、雷内·克莱尔、希区柯克、库布里克和科波拉都是这方面的高手。爱德温·鲍特的《火车大劫案》(The Great Train Robbery,1903)最早出现了“最后一分钟营救”的雏形,格里菲斯在《一个国家的诞生》和《党同伐异》的高潮段落分别将不同空间和不同时空的交叉剪辑提升到一个全新的高度,成为“最后一分钟营救”的典范。

其后,库布里克在《奇爱博士》(Dr.Strangelove,Or:How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb,1964)的“核弹危机”段落展开了三个空间(战略轰炸机、空军基地和总统作战室)的交叉剪辑,节节加速,导致最后核弹的投放,形成恐怖致命的黑色喜剧效果;而科波拉的《教父》的“受洗与谋杀”段落则在多个空间的交叉递进中推向最后蓄势待发的连串谋杀,在向善信仰和作恶暴行的错位对比中表达强烈的反讽意味。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。