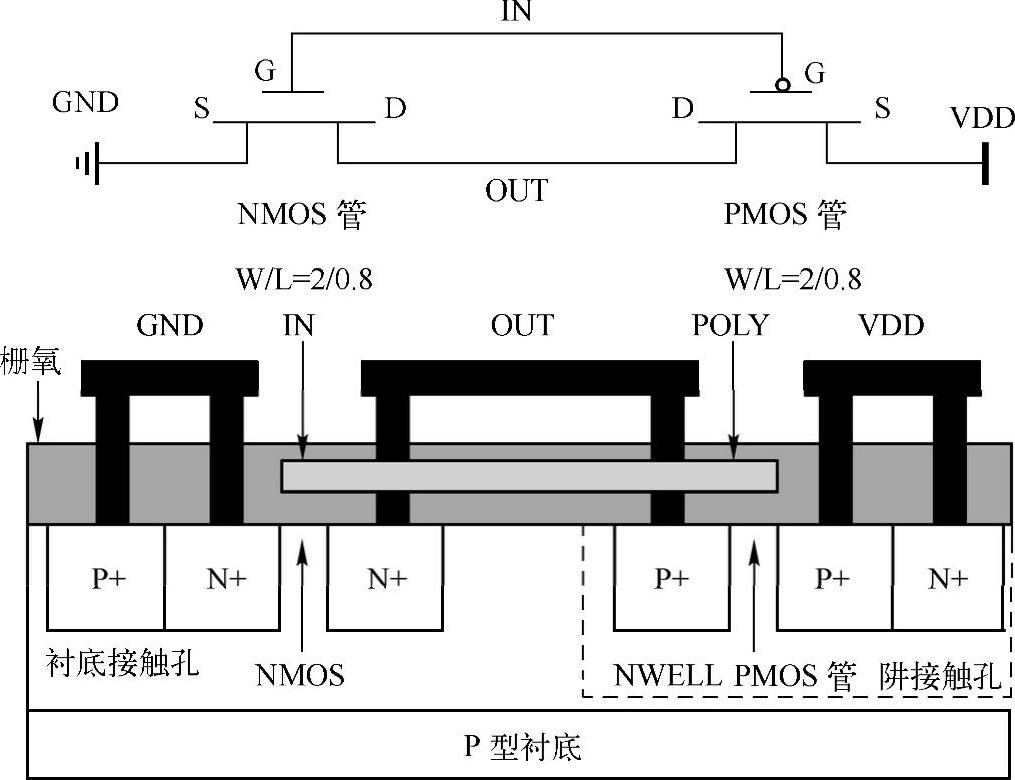

1.反相器的逻辑和工艺层次之间的关系

在进行反相器的版图输入前,首先要对反相器的逻辑结构有比较清楚的认识,然后才能参照逻辑图进行版图设计。图2-68中显示了反相器的逻辑图,由两个MOS管组成,这两个MOS管的沟道宽度均为2μm,而沟道长度均为0.8μm,也就是图中所示的宽长比(W/L)均为2/0.8。接下去将要介绍的版图设计方法是基于逻辑图进行的版图设计。

图2-68还把反相器中的MOS管和连接关系等用工艺剖面图来表示,其中PMOS管在N阱中,NMOS管在N阱外(对于双阱工艺,NMOS管就是在P阱中),这两个MOS管都是在P型衬底上生长起来的;这两个MOS管的源端S跟电源(VDD)、地(GND)之间分别由阱接触孔和衬底接触孔连接起来;当然两个MOS管的栅极G用多晶(POLY)连在一起,连接输入信号IN;而它们漏极D通过一铝线连在一起,连接输出信号OUT。

图2-68 反相器逻辑图、纵向剖面图对应关系

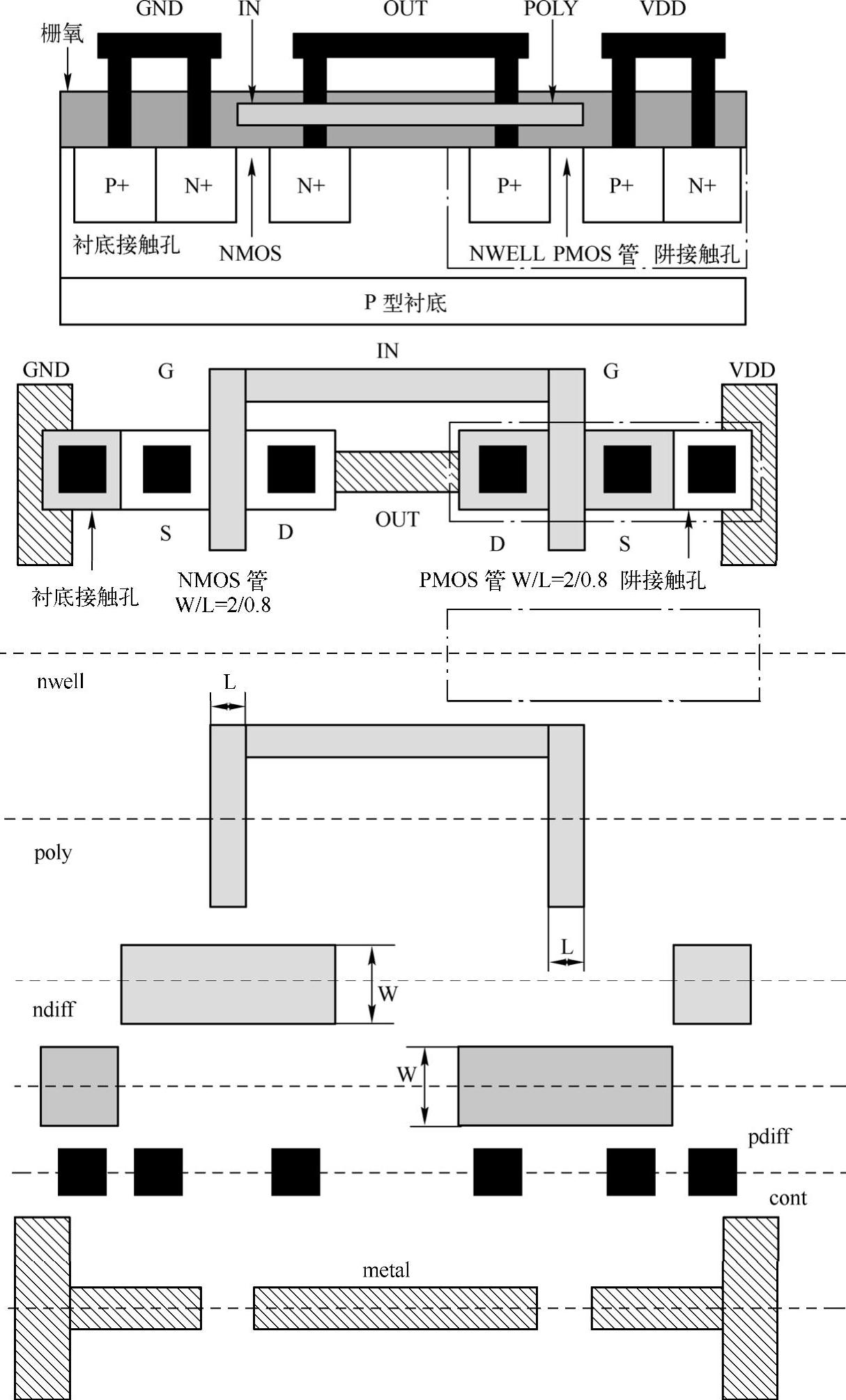

理解了反相器的工艺纵向结构后,还需要把这种纵向的结构跟组成PMOS管、NMOS管和反相器连接的每一个工艺层次联系起来,这样才能够进行相关工艺层次的版图图形输入。图2-69把组成反相器的每一个工艺层次都一一列举出来,也就是进行一个分解工作,使初学者能够对组成反相器版图的所有设计层次有一个比较清楚的认识。

图2-69中首先列出一个nwell层,用于形成PMOS管;当然为了形成PMOS管,必须要有栅极G,也就是poly这一层,poly层的宽度就是PMOS管的沟长L,L为0.8μm;接下去就是形成PMOS管和NMOS管的有源区—pdiff和ndiff,这两个有源区的宽度就是两个PMOS管的沟道宽度W,W为2μm;为了把这两个PMOS管连接起来(两个PMOS管的漏极D连起来),同时将它们分别与电源、地连接起来(两个PMOS管的源极S与VDD、GND相连),必须要有铝层(metal);而有源区和铝层之间是需要一个接触孔(cont)层来连接起来的。

根据图2-69中的层次分解,接下去就很容易进行版图输入了。

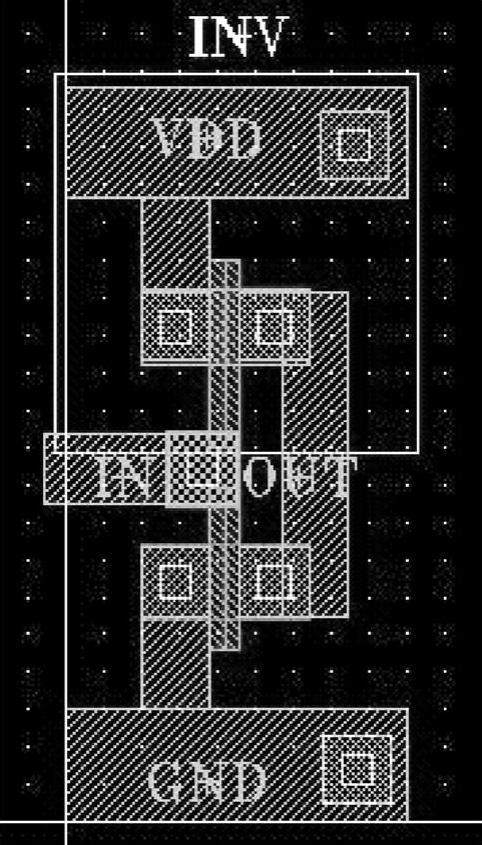

2.反相器的版图输入

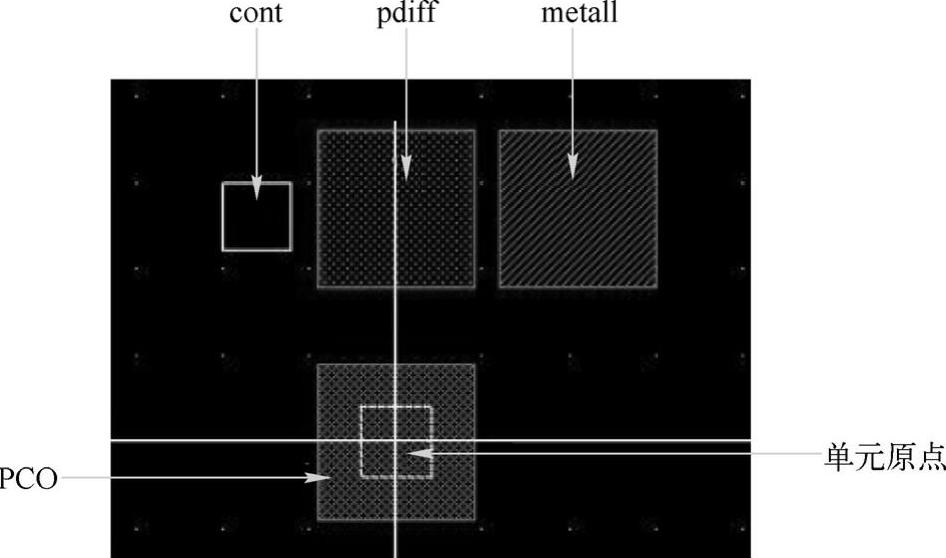

从图2-69反相器版图设计层次的分解中可以看到总共有6个孔,这6个孔分成两种类型,一种是P型有源区接触孔,命名为PCO,用于PMOS管中有源区和一铝之间的连接,也用于衬底接触,因为衬底也是P型的;另外一种是N型有源区接触孔,名为NCO,用于NMOS管中有源区和一铝线之间的连接,也用于阱接触,因为是N型的阱。对于版图中多个重复出现的元素通常把它们建成一个单元,这样便于反复调用,提高版图输入的效率,因此这里以PCO为例,介绍版图基本单元的建立。

第一步:从LSW窗口中选择cont层,然后从Virtuoso界面的左边工具栏中选择矩形工具,然后用鼠标在Virtuoso窗口中点两点,形成一个矩形的接触孔,大小为0.8μm×0.8μm(见表2-1中的工艺设计规则)。

第二步:从LSW窗口中选择pdiff层,然后从Virtuoso界面的左边工具栏中选择矩形工具,用鼠标在Virtuoso界面中点两点,形成一个矩形的P型有源区,大小为1.8μm*1.8μm;然后把这个P型有源区放置在cont上,每边包住cont 0.5μm。

图2-69 反相器电路版图中设计层次的分解

第三步:从LSW界面中选择metal1层,然后从Virtuoso界面的左边工具栏中选择矩形工具,用鼠标在Virtuoso界面中点两点,形成一个矩形的一铝层,大小为1.8μm×1.8μm;然后把这个一铝层放置在cont上,也是每边包住cont 0.5μm;由于大小跟pdiff一样大,因此放上去之后跟pdiff是完全重合的。

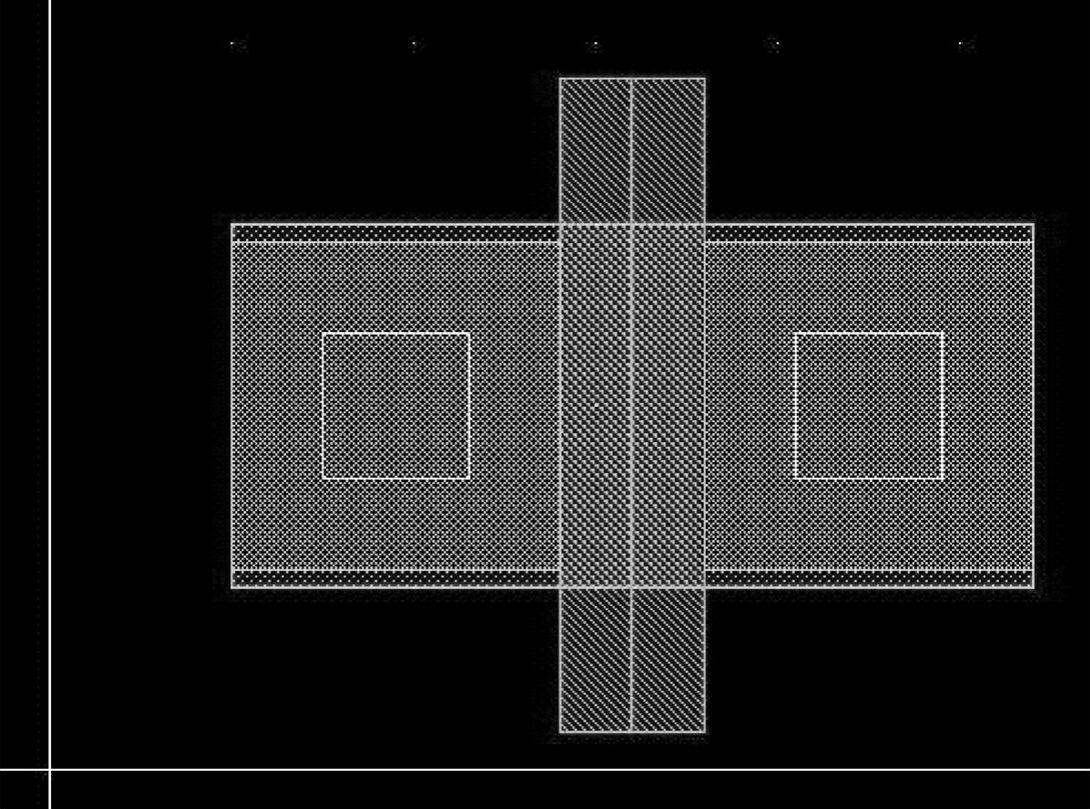

最后形成图2-70所示的PCO单元版图;图2-70中的白色十字线是表示PCO单元的原点的,可以选择放置在该单元的中心位置,以便于其他单元调用PCO时作为参考点。

图2-70 PCO单元版图

用同样的方法建立NCO和PLCO(多晶层与一铝层之间的接触孔)。

下面开始设计反相器的版图。

首先画PMOS管的版图,分为以下几个步骤。

1)从LSW界面栏中选择pdiff,然后从Virtuoso界面的左边工具栏中选择矩形(Rectangle)工具,用鼠标在Virtuoso界面中点两点,形成一个矩形的P型有源区;矩形的宽度就是PMOS管的沟宽,也就是W,为2μm(在图2-68反相器的逻辑图中已经标明了所有MOS管的尺寸),用Virtuoso界面的左边工具栏中的标尺量一下该矩形的宽度,如果不是2μm,用Virtuoso界面的左边工具栏中拉伸命令来调整。

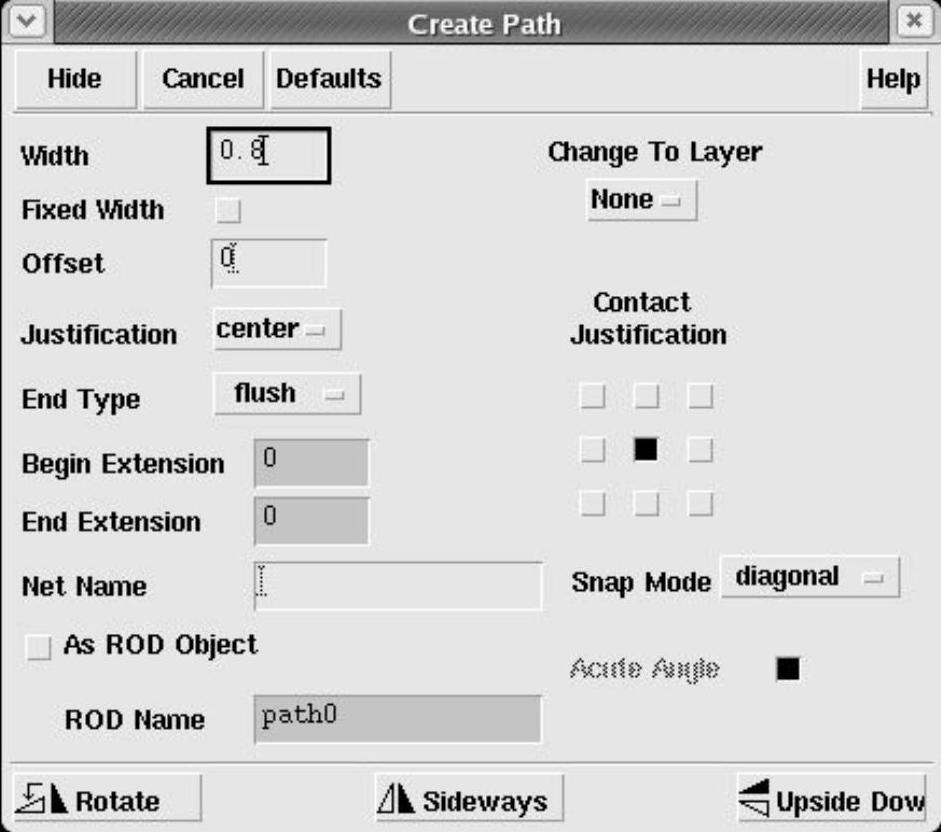

2)从LSW界面栏中选择poly,在Virtuoso界面的左边工具栏中选择连线(Path),然后用鼠标在Virtuoso界面中点第一个位置,然后按<F3>快捷键,弹出图2-71所示的界面,其中,宽度选择0.8μm(也就是PMOS管的沟长),然后选择Hide,在Virtuoso界面中点第二个位置,就形成了栅极,注意要确保多晶伸出有源区大小为0.8μm。

图2-71 产生poly连线(https://www.xing528.com)

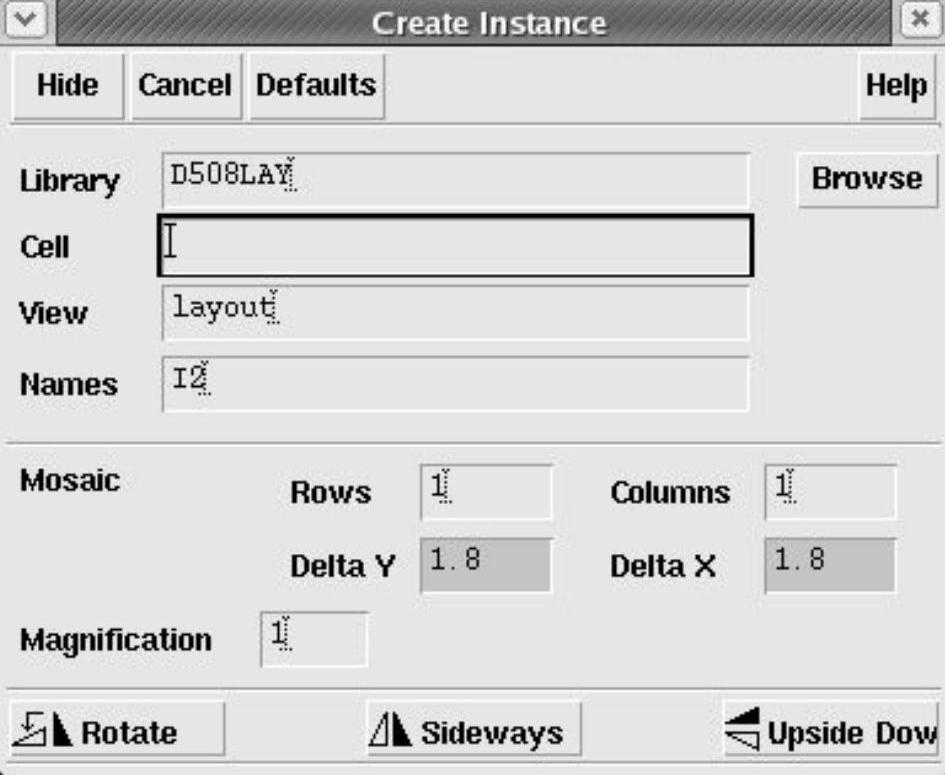

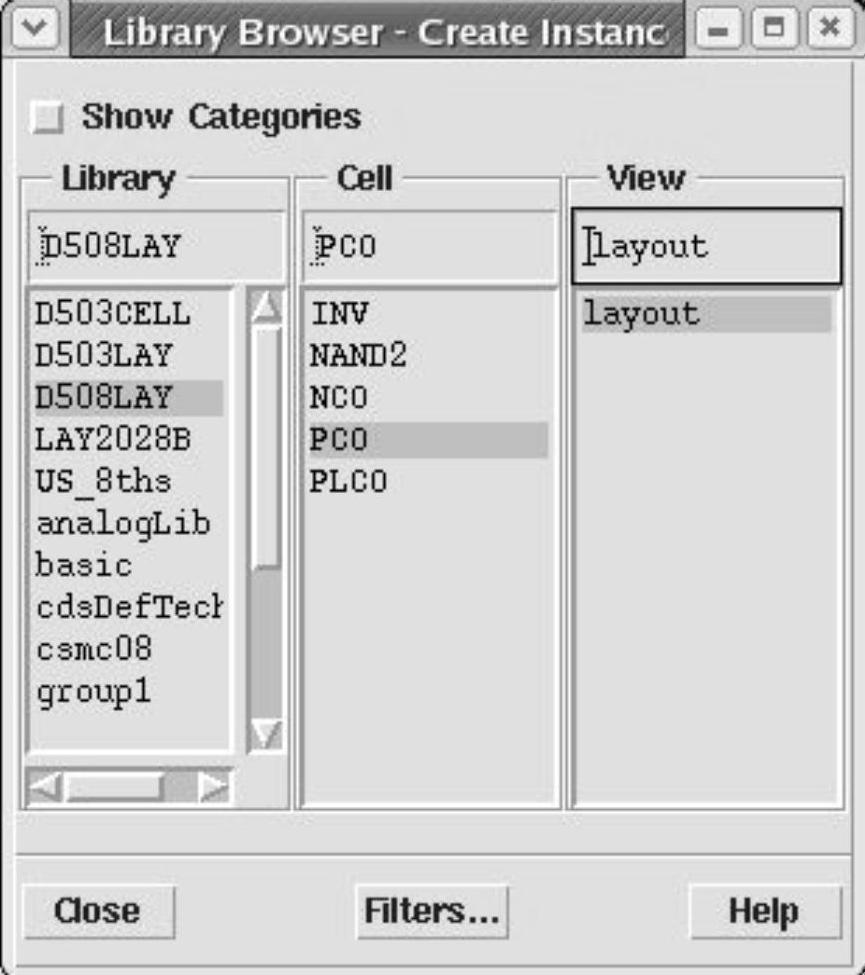

3)最后调用上面已经画好的PCO单元,方法是选择Create菜单中的Instance选项,弹出图2-72所示的界面,单击“Browse”按钮,弹出图2-73所示的库浏览(Library Browse)界面,从中选择D508LAY版图库中的PCO单元,视图形式为layout,然后单击Library Browser中的Close,PCO单元就自动跟随鼠标移动,单击在Virtuoso中pdiff的相应位置(主要保证PCO中的cont距离多晶栅极0.5μm),调用PCO的过程就完成了。

图2-72 Create Instance界面

图2-73 Library Browser界面

注意:如果需要同时调用多个PCO,只要在图2-72中的Rows(行)或者Columns(列)中填写需要调用的个数,另外在Delta Y和Delta X中填入Y方向、X方向这些PCO的间隔距离,就可以出现PCO的阵列,这种调用方式称为阵列调用。同样的方法再调用一个PCO,这样就形成了一个PMOS管版图,如图2-74所示。

图2-74 PMOS管版图

按照以上相同步骤画出NMOS管的版图,再把它跟PMOS管连接起来:两个MOS管的栅极G通过多晶连起来,放置一个PLCO接触孔(PLCO放置要考虑的设计规则是PLCO中的Poly距P型、N型有源区要1μm的大小,即表2-1中关于场区上的多晶距有源区的规则),作为反相器的输入端IN;而两个MOS管的漏极端D通过一铝线(一铝线的宽度不能小于1.2μm)连起来,作为反相器的输出端OUT。

注意:输入、输出两根一铝线之间要保证1.2μm距离。

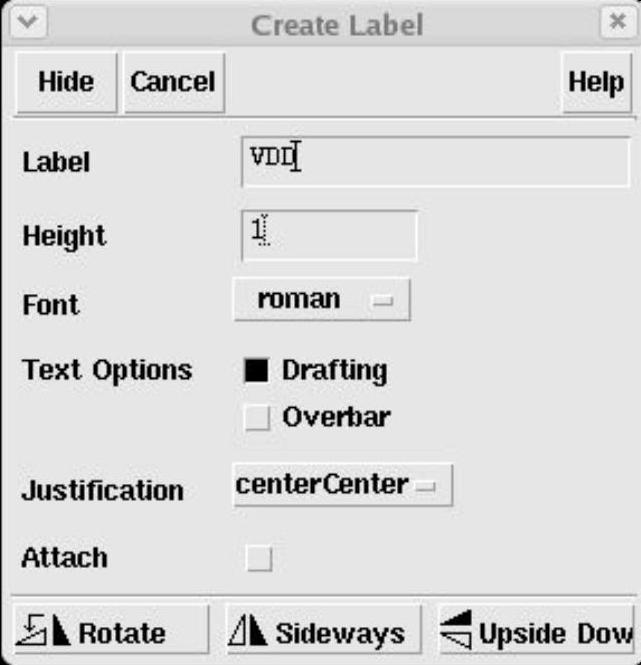

然后在PMOS管上方和NMOS管下方放置两根一铝线,作为电源线VDD和地线GND,再把PMOS管的源端S跟电源线用一铝线连起来;把NMOS管的源端S跟地线用一铝线连起来;接着选择Virtuoso界面的左边工具栏中Label选项,弹出图2-75所示的界面。

在图2-75中,Label填写需要添加的名称,如VDD,Height为该名称在版图中显示的大小,Font为字体,图2-75中选择的是罗马字体roman,单击Hide,VDD标号就自动跟随鼠标移动,单击在Virtuoso中电源线的相应位置就完成了VDD的添加,同样为地线、反相器的输入、输出加上文字标号。

最后在PMOS管外围加一个N阱。阱的放置要保证离阱外的N型有源区2.4μm的距离,并且包住内部P型有源区2.4μm,并且在电源线、地线上加上阱接触和衬底接触孔,形成图2-76所示的反相器的完整版图,在图2-76中尽量使得该单元的原点在左下角。

再强调一下反相器版图设计时需要遵循的设计规则。

1)最小延伸:主要指多晶硅(poly)必须伸出有源区的大小。

2)最小宽度:在铝线画好后,添加接触时,可能会因为位置摆放问题导致最小线宽不符合要求。

3)最小间距:不仅要注意各层自己的间距,如铝层与铝层间距,还要注意不同层之间间距符合设计规则。

图2-75 产生文字标号

图2-76 反相器的完整版图

4)最小包围:由于要满足内层的最小宽度以及外层与内层的最小包围,因此在连接部分等处要求内层材料比原先宽度增加一些。

每个工艺的设计规则很多,不可能每换一个工艺就将新的工艺设计规则全部背出来,应该了解最重要的规则,同时学会查找设计规则。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。