麦茨在《剧情片中的指示意义问题》一文中指出,在电影的叙事研究中应当有两个互相不可取代的方面:叙事影片的符号学,他认为,他的组合段类型理论正是为了推进这项研究的;叙事性符号学,他把它称为“独立地降低其媒介物承载作用”的叙事研究,即由克洛德·布雷蒙(Claude Bremond)提出的对“在叙事构件介入之前的叙事构成的意义层面”的研究。对于后一项研究,他在《想象的能指》中有比较系统的介绍。但在这里,他把它称为电影能指的精神分析研究,并且指出,这类研究有四种方式:病情学(nosography)的研究、性格学(characterology)的研究、电影剧本的精神分析研究(psychoanalytic study of film scripts)、本文系统研究(studies of textual systems)。

病情学的研究把影片作为症状或不完全是症状的第二现象来对待,并可能由此去追溯影片制作者(或剧本作者)的精神病。这项研究所感兴趣的不是影片,而是影片制作者:他的着迷、精神病或反常等。麦茨把它列入能指研究之列是因为:

这一研究在原则上打破了影片的本文织物并使内在的重要性同它的表面内容不一致,使得这种表面内容只是成了多少有些孤立的故事线索的(非连续性的)蓄水池,而这个故事线索的目的是揭示潜在的东西。

性格学研究可以看成是病情学研究的一个变种,两者的主要区别是,一个是变态心理研究,一个是正常心理研究。虽然这两种研究都是由精神分析的启发而产生的,但是后者却“不再对精神病的类型,而是对元心理学的和经济学的类型进行区分”。比如前面提到的恋物癖的窥视、恋尸癖的窥视等,就属于这种区分。因此,完全可以运用穆尔维的研究方法以及由弗洛伊德所启发的研究方法来进行性格学研究。

在麦茨看来,无论是病情学研究,还是性格学研究,在能指研究和所指研究中,都具有某种居间的性质。它们一方面不完全是能指研究,因为它们有使影片的意义凝冻和枯竭,从而重陷终极所指的危险;另一方面又不完全是所指研究,因为它们“并没有为它们对于‘纯所指’的倾向所限定,或者至少在揭示对于能指的特殊工作的天真、无知或盲目方面并没有那么直接地被限定”,而是“把影片的某些方面变成同样多的能指”。

关于电影剧本的精神分析研究,麦茨承认,他只是在某种初步简化的意义上才这样称呼的。他认为,这种研究“达到了作为推论的影片”。但是,他表示,他还不敢肯定他已经把它考虑得十分清楚了。可以肯定的是,这项研究“并不总是使自己局限于剧本这一术语的最狭隘的意义(为了拍电影而产生的成文书页),它还延伸到在那个书面的‘骨骼’(不论怎样,在某些影片的制作中它或多或少地是缺席的)中并不出现,但却形成了广义的剧本的一部分的大量形象:这是一种真正意义的剧本,如果有必要的话,它是一种含蓄的、剪辑后确定下来的剧本,以至于达到这样的程度,尽管某些东西与情节、情境、性格、景色、可能像过去某一历史时期中的细节等(简言之,如果必要的话,在极度的细节中设想的影片的明显主题的形成物)有关系,但它仍然是一个基础问题”。

麦茨提醒说,应当把服务于“传达”剧本的系统同剧本区分开来。因为这些服务系统(这样的系统可以有许多)使剧本成为一个所指(“一个被局限为影片的明显主题方向和最字面的意图”),而这项研究的第一个后果就是把剧本变成一个能指,从而把某些不太直接明显的意义从中解脱出来,或者说通向这些意义。麦茨说,他更喜欢说雇用它们。

这种研究并不是为了要求一个隐藏的意义,它不可能有这种权力,也不是为了赋予影片三四个越来越深刻的意义水平,保持一个固定的和数目有限的意图。如果是这样的话,那就“阻塞了象征界的无限‘追求’”,在麦茨看来,象征界在某种意义上(像由之被编造出来的想象界一样)完全在于它的飞行,因此,这种研究是一种“不宣布在先注册作废的新的‘意义压力’的注册”,人们在这种研究中所要做的不过是“寻找一个偶尔的条件来改进他们从前的理解”而已。在这一工作中分析家绝不会完成他们的探索,并且也不会找到任何“终点”。

麦茨提出的问题使我们开始进入电影第二符号学的中心地带,在这里,所指开始成为能指而产生意义,但是,正如麦茨所指出的那样,这样做在某种意义上要降低叙事内容的作用,从而提高叙事本身的(再次)意指作用。麦茨对费里尼的《八部半》的套层结构的分析可以看成是这种研究的一个相当精彩的例证。

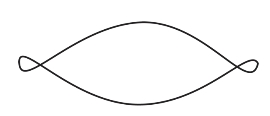

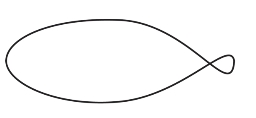

关于影片《八部半》的主题,费里尼曾这样说过:“我并不认为影片是局限于表现一个缺乏灵感的导演的厄运与痛苦。这是一个普通人的故事,这个人完全处在‘思想枯竭状态’,处于混乱状态之中。我希望观众在看过一百英尺胶片后,就忘记这是一个导演,一个有着他独特职业的人,而从吉多身上认出他自己的顾虑、怀疑和虚伪。”“……它可以算作某种断断续续的精神分析,也可以看作是杂乱无章的自我反省……”。很显然,要对影片进行这样的分析,需要对影片的叙事内容进行大量引证,但麦茨却并没有这样做。有人批评麦茨的分析“剥离影片内容”,从某种意义上来说是对的,但这并不意味着麦茨完全抛开了影片的内容,他对影片的某些内容给予关注是为了证明它的“双套层结构”。双套层结构是一种特殊的套层结构,要了解这种结构应对照一般的套层结构。一般的套层结构主要有两种,一种是有叙事者的有头有尾的套层结构,可以以《卡里加里博士》为例;另一种是有叙事者的有尾无头的套层结构,可以以《黑楼孤魂》为例。在《卡里加里博士》中,卡里加里博士的故事是由他的病人讲述的,虽然我们对这个人的身份并不清楚,但我们从一开始就知道,故事是由一个人讲出来的,直到最后我们才知道,这个人讲给我们的是他(一个精神病人)的臆想。而在《黑楼孤魂》中,被害女孩的鬼魂为自己报仇的故事直到影片结束时才告诉观众。这两种套层结构可用图6-5和图6-6来表示。

图6-5 《卡里加里博士》的套层结构

图6-6 《黑楼孤魂》的套层结构

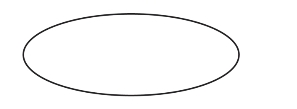

参照图6-5和图6-6,并且根据麦茨对《八部半》的分析,该片的结构用图6-7来表示。

图6-7 《八部半》的套层结构

这种结构很像“从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚对小和尚说”这样一种模式,后面的无穷无尽的循环被拦腰截去。这是一种真正历史模式的套层结构,没有头没有尾,没有叙事者,或者说叙事者就在叙述着的故事中。

这种套层结构的特点就在于影片创作者(作为编剧和导演的费里尼)和影片中的导演和编剧吉多(Guido)的某种认同。这种认同导致了(或产生于)由费里尼提供的作为全部影片的叙述,和他的叙述中的一个人物所要叙述的是完完全全重合的。

让我们从影片的片名入手来进行分析。从字面上看,“八部半”是费里尼的电影作品的一个编号,就像交响乐的编号一样,它标志着费里尼的“第八部半”影片。但从惯例上讲,片名必然以某种方式涉及作品的内容。大量电影作品的片名都是从这一惯例中产生的。就我们所面临的情况来说,要想同时维持这一片名在两种不同的惯例中的双重含义,费里尼必须和吉多发生某种认同,即吉多孜孜以求而不得,最后终于在一种顿悟的心情中决定要开拍的影片正是费里尼已经拍完的这部影片。对于这种认同,麦茨从影片内容的两个方面做了论证:一是影片虚构故事世界中的吉多真正想做的就是表现自己的生活,而这也是费里尼通过《八部半》所做的;二是由影片结尾处走进圆圈的那个幻觉所表明的。走进圆圈的幻觉表明一种顿悟和决定:表现自己,表现与自己有关的所有的“人”(包括他幻想中的人物和童年时代的他),于是,吉多便走进了费里尼的圆圈。在麦茨看来,在影片的最后一个镜头中“吉多小天使于是就成了费里尼小天使的象征,因为现在留在他身边的、成为空缺的导演职位,只能由情节以外的人物,即费里尼自己去占据”。

因此,当我们接下来看到麦茨说“费里尼的影片开始了……”的时候,我们就可以把它理解为费里尼的故事作为能指的工作开始了,这样我们就会体验到,影片的确表现了“对于创作的苦闷所做的极富独创性的思索”,并且认识到我们的确“看到了更加本质的东西”。这“更加本质的东西”究竟是什么呢?麦茨本人没有说。我认为,这就是这部影片的思想观点的含蓄意指,对此,我们可以表述为:一个决定有所追求的导演,在经历了个人努力中的种种混乱(其中包括心理幻觉)之后,突然发现他已经找到了自己所追求的东西,即表现他自己的种种混乱。

这里看得很明显,麦茨对影片《八部半》的分析,即对这部影片的电影剧本的精神分析研究,是一项新的研究,其意义重大,但是,直到目前为止,很难得出什么结论,这里只对三部较有影响的影片做十分简要的例证分析。

法国影片《去年在马里昂巴德》,以一种近乎荒唐的方式表达了一种愤世嫉俗的看法,这种看法认为,在现代资本主义社会的条件下个人要想保持真正属于自己的真正真实的信念已经不可能了。在高度强化的作用下,信念乃至对于事件的真实可靠的坚信并不是不可动摇的。

由于现象世界的千变万化、飘忽不定,以及人们对于客观世界认识的种种局限,人们对于有关某一事实的断言的相信,可经由信息强化作用,而不知不觉地经历一个从不信到半信半疑、再从半信半疑到深信不疑的转变过程。戈倍尔(Paul Joseph Goebbels)的名言“谎言重复千遍即成为真理”以及中国的两个成语:“三人成虎”和“曾参杀人”,都表达了对于这一心理学意义上的强化“规律”的某种理解。影片《去年在马里昂巴德》也可以看成是恰如其分地而且是绝妙地表达这种认识的影片。正如影片的剧作者告诉我们的那样,这部影片所讲的,事实上只是一个说服过程。或者说,是对某些东西不断确定信心的过程。影片的男主人公X想使女主人公A有一个过去、一个未来和自由。X对A说,他和她去年曾在此处见过面,彼此极其爱恋,他现在到这里来,是按照他自己的安排来和她相见的,他并且说他打算马上带她离开此地。A在开始只是把这看成一次玩笑,只觉得很好笑。可是X却很严肃,态度坚决,确信真有其事,并且一再坚持,提出证据。在X的喋喋不休地述说之下,A开始在相信与不相信之间摇摆不定了。实际上她的让步比这还要早:如果她没有一点相信,她怎么能听下去呢?如果她真的相信了,她又有什么必要再听下去呢?总之她是在听,她的听表明了一切。虽然她不情愿离开她所生活的虚假而安逸的天地,可是X所讲的确煞有介事,前后一致,越来越雄辩、真实,以致过去和现在已经完全交织在一起,实在无法分清了。X一边编,一边强行把他所杜撰的往事(去年)引进现在这个封闭而空虚的天地。这一切之所以能够进行,很可能是由于在A看来,过去和现在几乎是同样虚设的。这样一来,真与假的区别也就不那么绝对了。当过去占了上风,过去就变成了现在。在这里一切都取决于要有足够的力量,百折不挠的信心和不断地重复的勇气,事情好像从来就是这样的。

影片《广岛之恋》表现了一个来到日本拍片的法国女人与一个日本工程师一次短暂的邂逅和分离的故事,影片通过插入这个法国女人不断地回想到法国被德军占领期间,她在内韦尔与一个德军士兵“疯狂”相爱的往事,力图让观众感动,“广岛之恋”与“内韦尔之恋”相比,显得多么平庸、乏味。通过这种比较(一种极其巧妙的比较),影片表达了一个潜在的主题:现代社会日常生活中缺少真正充满激情的爱。考虑到一些西方学者对当代西方社会的分析、批判,我们就会更为清楚地了解到这一点。托夫勒(Alvin Toffler)在《未来的冲击》一书中对于爱情在未来的发展,做出了不祥的预言:对爱情不利。从他的描述中我们似乎可以看到,在当今西方世界,爱情正在成为一种历史现象,一种古老的神话。因为,像爱情这种纯粹个人体验的东西,越来越商品化了,越来越变成“体验工业”可以生产的东西了。正如托夫勒所说:“随着我们进入未来,越来越多的体验将严格地凭着自身的价值被出售,正好像它们是物品一样。”这里的问题是:当一切都可以出售时,难道爱情不能出售吗?能够出售的“爱情”还能成为爱情并保有它崇高的性质吗?

而弗洛姆则对现代西方社会日常生活中因“爱情交易”而造成的人的物化现象给予了十分辛辣的批判:

我们的整个文化建立在购买欲与互利交换的基础上。观看商品橱窗中琳琅满目的陈列品所带来的兴奋激动,尽其支付能力用现金或以分期付款方式购买商品,这一切便构成了现代人的幸福。他(或她)也以同样的眼光来看待其他人。有吸引力的姑娘(对男人来说)和男子(对女人而言)都是人人追逐的俏货。“有吸引力”一语通常是指这样的优良货色,他或她具有在人市上颇受欢迎、供不应求的种种素质。一个人要使自己有吸引力,关键在于他得在外表与内涵两方面迎合时尚……人是商品,但每个人只能获得他的交换能力允许他得到的人货,他的爱情必须局限在其交换能力的范围。我出门去做一笔讨价还价的爱情交易。成功的条件是:对方应该具备使我称心如意的社会价值,同时,她在充分考虑了我的实际财产与潜在能力后对我也表示满意。如果男女双方在考虑到各自的交换价值的限度后都感到他们已找到了可在人市上交换到的最佳货色,那么他们便会相互堕入情网。[35]

苏联影片《岸》是一部与《广岛之恋》有着同样的潜在主题的影片。这两部影片的故事构架也大体类似:以第二次世界大战为历史背景;男主人公为德国侵略军的成员,女主人公为被侵略、被迫害的一方的公民;双方在一种极端特殊的情况下相爱了;战后,双方分离(或死别),但双方或女方,仍然强烈地怀恋着往日已经逝去的充满激情的情爱。难道我们没有想到,这种对往昔的充满苦难的激情时刻的怀念本身就是对现代社会正常生活(也即平庸生活)的强烈批判和辛辣嘲讽。[36]

现在我们来分析我国的一部在国际上获奖的影片《人·鬼·情》。

影片一开始,秋芸坐在化妆间的一排镜子面前,注视着自己的镜中之像,然后影片开始交替切入两个片断系列,一个是她在想象性的舞台上扮演的钟馗打鬼、嫁妹的系列,另一个是从她早年的遭遇一直到她成为著名表演艺术家的漫长过程的系列。两个系列的精心安排的交替给人以联想性提示,从而使得影片的强烈感染力获得一种深度感:想象性的舞台展现不过是她整个生活历程的一个高度凝缩。稍加注意就会发现,感动往往发生于观看舞台片断的时候,但感动的根源却存在于生活片断系列。我们感到,秋芸的全部生活体验,不管是痛苦的,还是幸福的,或是这两者的融汇,都终于被升华(影片安排了这种升华的形式)为她在她戏剧表演生涯中所扮演的角色。就是说,这一角色已经成为一个范围甚广的情绪释放机制的凝结点。因此,要理解这部影片,了解秋芸所扮演的戏剧角色的深层含义是必要的。

这里,我们首先面临的一个问题就是,作为一个女性的秋芸,为什么正当青春年少之时却成了一个“假小子”呢?影片试图告诉我们,原因主要出在她童年所经历的一件事,这件事对她成为现在这样而不是别样的艺术家有着极大的影响:一天晚上,她看到了她母亲和她的没有父亲身份的父亲在草垛下面发生的事。这件事对她的刺激,影片是通过她狂叫地奔跑着,以及摔倒在地这样一些动作来表现的。她无法容忍这个没有身份的人。因为她有个确实不错的、被标明了身份的“父亲”。第二天早晨,她极力想把昨天晚上只是见到了一个“后脑勺”的人找出来,但她失败了,因为这样的“后脑勺”太多了。她愤怒地拍着所有向她表示好意的“后脑勺”,影片就这样向我们展示了她的悲剧性命运的起点。

影片一开始我们就看到,她在与她的男性小伙伴做出嫁游戏时愤然地宣布:一个也不嫁。这一处理也许可以看作是编导者对秋芸的一个潜在的意愿的暗示,即对“父亲”的依恋。但不管怎样,在那次“发现”之后,她对母亲疏远了,对父亲亲近了。影片试图表明,这种疏远/亲近的性质,在她经历了她的童年伙伴娃哥的背叛之后,进一步得到确定。由于这一背叛,她象征性地经历了一次她母亲所经历的那种“耻辱”(至少在她眼里是如此)。我们看到,二娃把她摔倒在地并压在她身上。影片让我们感到,这一象征男性对女性的胜利和征服的细节,在秋芸今后的成长历程中不是无关紧要的。

当然,影片并没有简单化地解释秋芸的命运。影片力图表明,一个人在她的成长道路上的关键时刻,要在各种可能的发展方向中进行选择,是一件非常困难的事情。我们看到,她非常成功的一次“救场”,给了她一个很好的展示才能的机会,同时也透露出她长期以来对男性角色心往神驰的秘密。对于她的成功,父亲表示了极大的忧虑,因为他充分估计到戏剧生涯对一个女人来说所要承担的风险:演男角会被人欺侮,演女角又容易走她母亲的道路。父亲的忧虑在影片中是得到了证实的,而且对秋芸的成长起了相当大的作用。从秋芸父亲的忧虑中,我们看到了一个被标明为好男人的人对好女人的期望和对坏女人的恐惧。但是,在她还没有下决心饰演钟馗以前,向男性人格方向发展仍是主要的。影片通过她给戏班学员模仿张老师的作态,含蓄地表现了这一点。与此同时,影片也表现了在她人格角色发展过程中所产生的犹豫:她为张老师在扮演武生中的刚烈、英俊和帅气的表演所震撼,爱慕之情油然而生。由此,她要扮演一个女性角色从而成为一个“真闺女”的愿望萌发了。可是,她很快就被张老师的并不充分的道理说服了。在这里,父亲的忧虑的模塑作用仍然是有意义的。

随着她的不断成熟,她开始处于一种明显的焦虑之中:她渴望得到一个她所爱的人的爱,但又惧怕得到它。当她所爱慕的张老师向她表达爱意时,她虽然表现得很有柔情,但还是拒绝了。这种事对于经历了早年“创伤”的她来说,似乎已经不大可能了。她宁愿要一个草率的婚姻,而不可能接受一种危险的爱情。

现在我们也许会知道她之所以没有扮演女角,也没有扮演男角,而是扮演了一个丑鬼——钟馗——的部分原因了。这就是逃避男人的陷害、女人的悲剧;并且,这一角色使她可以在想象中给妹妹(也就是她自己)寻找一个不再使自己逃走而又有身份的好男人。在这里,钟馗嫁妹的含义是极为明显的。

关于钟馗打鬼,宋人沈括在《梦溪笔谈》中提到一幅吴道子的钟馗画,卷首有唐人题记:“明皇开元,讲武骊山,还宫痁作,将逾月。忽一夕梦二鬼,一大一小。其小者衣绛犊鼻,屦一足,跣一足,窃太真紫香囊及上玉笛,绕殿奔。其大者戴帽,衣蓝裳,袒一臂,鞹双足,捉其小者,刳目而啖之。上问大者曰:‘尔何人也?’奏曰:‘臣钟馗氏,即武举不捷之士也,誓与陛下除天下之妖孽。’梦觉,痁若顿瘳,而体益壮。乃诏画工吴道子,告之以梦,曰:‘试为朕如梦图之。’道子奉旨,恍若有睹,立笔图以进。上大悦,劳之百金,批告天下。”从这个题记来看,皇上的梦的中心是突出而明显的:皇上的病被治好了,而其原因在于钟馗捉到了小鬼,并且“刳目而啖之”,而那个小鬼是偷了杨贵妃的紫香囊和皇上的玉笛的。就是说,皇上的病愈与三件事有关。而这三件事的含义在精神分析的背景中是不言而喻的:紫香囊是恋物症的对象,眼睛是窥视的象征,玉笛是升华的象征。按照弗洛伊德的看法,这些文明的象征之物都是使性动力远离它的目标而过分地消散在过程之中的象征。或者更极端地说,文明即是象征地去势。这样一来,所谓“打鬼”与“消灾祛病”的内在联系也就清楚了。然而钟馗这一形象本身的内在矛盾也就暴露出来了。

正如影片结尾——两个系列汇合在一起,秋芸同钟馗对话时钟馗对秋芸所说的那样:“我就是你,你就是我。”这就表明,钟馗的形象不过是秋芸自身的矛盾和焦虑的一个结果:钟馗是鬼,但却在打鬼;钟馗不是人,但却在找人(为了嫁妹)。因此,影片的意义就在于,影片展示了一系列相互矛盾的关联。秋芸在艺术上的巨大成功是以她在现实生活中的彻底失败为代价的。她在生活中失败得越惨,她在艺术上的成功就越辉煌,或者这样说,她的成功就是她的失败。这一逻辑同样表现在钟馗的“打鬼”与“嫁妹”的矛盾上面,这一矛盾的意义是:她要打的鬼正是她所追求的,就是说,一个女性由于她的缺失而对于她的这一缺失的不断追求。我们清楚地知道,这种追求是毫无结果和徒劳无益的。

顺便提到一点,关于她的缺失,影片曾多次加以提示:当秋芸躲进女厕所被“发现”后,一个男人提出要对她进行鉴别;影片快要结束时,她的接生婆再次道出她的缺失。接生婆的出现在影片中除了点明缺失以外几乎没有别的作用。总之,所有这一切矛盾的关联都让人想到,正是笼罩在她之上的文法秩序决定了她的双重缺失和永恒矛盾。

然而更加意味深长的是,这种由影片叙事所揭示的贯穿秋芸整个生活道路上的内在矛盾也渗透到了影片的话语结构之中。我们看到,在影片中,“后脑勺”始终没有被给予一个名字和位置。影片不让观众从正面看到他的形象,这不能仅仅从制造“悬念”的角度去理解。在影片的叙事中他有两次出场的机会,他是秋芸的生父,但却没有得到一次“亮相”的机会。正如伯格曼所说,摄影机是相当残酷的。在这里,富有批判意义的女艺术家也不得不服从父系社会男性观众的心理“习惯”。

现在我们就来介绍麦茨所说的对于影片的第4种精神分析研究,即本文系统的研究。这是一种比剧本研究更全面、更深刻,也更复杂的研究,在麦茨看来,这一研究以对能指(特别是电影的能指)的关心为标志,它会使人们对能指究竟怎样工作产生深刻的认识。从某种意义上说,剧本研究也是一种本文系统的研究,但是,它毕竟不是“本文系统的全面研究”,因此,它可以看成是一种比较狭隘的本文系统研究。因为,剧本只不过是“本文系统中不同事物中间的一个方面”,“剧本是表面材料的组成部分而不是它的全部,是导致解释的一个基础而不是它的全部”,只有本文系统研究才能开始面对“作为全体的影片”:

这种研究把对本文系统的解释作为目标,好像它们先前就存在似的,因此它从作为全体(所指和能指)的明显的影片题材出发,而不是单独从明显的所指(剧本)出发。正是作为全体的影片才立即构成一个能指。

在这种研究中,对电影能指(电影—能指)的精神分析的对象是影片的结构,即作为单独整体的影片(本文)的组织。麦茨在《语言与电影》中指出:

每一部影片都有其特殊结构,它是一种全面的组织,一种一切都被包含在其中的网络,简言之系统;但这个系统只对一部影片有效:它就是一种有各种选择造成的外形,从被选择的成分的某种联合开始,这些选择就实现于由各种电影代码(一般的和特殊的),以及同样由非电影的代码所提供的资源之中。

对于本文系统研究这一概念,史蒂芬·希思(Stephen Heath)曾从6个方面来加以说明。这6个方面是:

(1)本文系统不是一种代码,因为它缺代码的那种一般性。(https://www.xing528.com)

(2)本文系统研究不是电影特性研究,因为后者包括代码的区分。

(3)本文系统像这些代码一样,是经过对某一部影片或本文的分析建造起来的。在麦茨的理论中,本文和系统分别被理解为被证实的过程和被建造的可理解性。[37]

(4)本文系统被理解为一种代码的联合、改进、移置,即综合——分解活动的结果,也是一种电影写作活动的结果。

(5)本文系统包含一套纵聚合和横组合关系。在这里,令人感兴趣的是从这些关系中开发出来的“代码居民中间”(intercodicity)的可能性(这正是影片的移置活动)。纵聚类关系项和横组合关系项在属于同一个代码的成分中间在哪里被确定,在本文系统中它们就在哪里“穿过了”代码。在这里,横组合关系只是一个在由不同代码产生的成分构成的单独段落或镜头范围内的结合问题。而纵聚类关系却呈现一种批评的和自动反思的性质,这样,一些影片实现了同一个代码的各种次一代码,或者某些影片建造了来自两个或更多不同的代码的成分间的分裂的替换关系。

(6)尽管关于本文系统的概念是在对于单个影片的单元的特殊关系中被定义的,但麦茨还是允许把这个概念在多少扩大了的单元中来使用。比如说,使用于一组影片,这些影片按照某种相似的或同类的标准被认为是一种带有连续性的本文(“复数的本文”);也可以使用于一部影片的特殊段落,这个段落是这部影片的一个由之可以决定一个本文系统的本文单元。

作为这种研究的一个例证,麦茨提到了雷蒙德·贝洛尔(Raymond Bellour)对希区柯克的《西北偏北》(1959)的分析:这种分析阐明的俄狄浦斯结构不仅充满了剧本(似乎可以说是大规模地),而且还以较小的规模充满了段落中的蒙太奇项目表,从而使得影片的明显能指和明显所指之间的(不明显)关系成为一种镜像重复或例证关系——一种缩影和全体的隐喻关系——潜指印被双重地固定在表面上,它能够在一种螺旋形运动中从头到尾以两种尺寸读两次。此外,在某种意义上,我们还可以把马军骧对谢晋电影和“新潮电影”的分析看成是这种研究的一个例证。[38]

【注释】

[1]CHRISTIAN M.Psychoanalysis and cinema:imaginary signifier[M].London:The Macmillan Press,1982:79.

[2]李幼蒸.结构主义和符号学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1987:227.

[3]曹日昌.普通心理学[M].北京:人民教育出版社,1987:201.

[4]马尔丹.电影语言[M].何振淦,译.北京:中国电影出版社,1980:113.

[5]林格伦.论电影艺术[M].何力,李庄藩,刘芸,译.北京:中国电影出版社,1979:51.

[6]巴赞.电影是什么?[M].崔君衍,译.北京:中国电影出版社,1987:76.

[7]马尔丹.电影语言[M].何振淦,译.北京:中国电影出版社,1980:147.

[8]吴士文.修辞新探[M].沈阳:辽宁人民出版社,1987:115.

[9]其中有39个被认为“尚不能独立或有待于探讨”。

[10]伍蠡甫,胡经之.西方文艺理论名著选编:下卷[M].北京:北京大学出版社,1987:431-434.

[11]艾弗·阿姆斯特朗·理查兹,英国现代著名文学批评理论家。

[12]多宾.电影艺术诗学[M].罗慧生,武刚,译.北京:中国电影出版社,1986:63-64.

[13]赵毅衡.新批评:一种独特的形式主义文论[M].北京:中国社会科学出版社,1986:141-148.

[14]阿伯拉姆.简明外国文学词典[M].曾忠禄,郑子红,邓建标,译.长沙:湖南人民出版社,1987:57.

[15]米特里.蒙太奇形式概论[M]//邵牧君.电影理论文选.北京:中国电影出版社,1990:309.

[16]米特里.蒙太奇形式概论[J].崔君衍,译.世界电影,1983(1):53.

[17]日丹,乌季洛夫.《扬帆》·《芳名卡门》·《舞会》[J].于培才,译.世界电影,1986(4):185.

[18]加拿大影片《梦的火车》也是运用了两条平行的线索组织作品的。

[19]正如许莱格尔指出的那样:一切美都是比喻;康德也指出美是道德的象征。

[20]谢尔盖耶夫.智慧的探索[M].乔立良,李爱萍,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1987:254.

[21]弗伦策尔.尼采传[M].张载扬,译.北京:商务印书馆,1988:43.

[22]伍蠡甫,胡经之.西方文艺理论名著选编:下卷[M].北京:北京大学出版社,1987:430.

[23]库里肖夫说:“有声电影是蒙太奇理论的完成。”

[24]邵牧君.纯与非纯:当代电影理论走向辨析[J].电影艺术,1988(3):15.

[25]罗思曼.反对“缝合式体系”[J].陈犀尔,译.当代电影,1987(4):26.

[26]李幼蒸.结构主义和符号学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1987:207.

[27]安德鲁.认同[J].姬进,译.当代电影,1988(4):155.

[28]王志敏.元美学[M].沈阳:辽宁大学出版社,1988:208.

[29]丘静美.黄土地:一些意义的产生[J].当代电影,1987(1):76.

[30]雷诺阿.我的生平和我的影片[M].王坚良,朱凯东,译.北京:中国电影出版社,1986:26-27.

[31]褒曼,吉伯斯.英格丽·褒曼传[M].北京:中国戏剧出版社,1983:617-626.

[32]CHRISTIAN M.Psychoanalysis and cinema:imaginary signifier[M].Bloomington:Indiana University Press,1982:69.

[33]弗洛姆.人心[M].孙月才,张燕,译.北京:商务印书馆,1989:47-48.

[34]博德里.基本电影机器的意识形态效果[J].李迅,译.当代电影,1989(5):26.

[35]弗罗姆.爱的艺术[M].康革尔,译.北京:华夏出版社,1987:3-4.

[36]从精神分析角度看,《广岛之恋》中的日本工程师可以看成是该影片故事的真正的男主人公——德国士兵——的替身而已(或说移置也可以)。

[37]麦茨对本文的理解与本书对本文的理解不同。本书对本文的理解相当于麦茨这里所阐明的本文系统。

[38]马军骧,沈嵩生.从谢晋到新潮电影:两种叙事结构和两种文化构型[J].北京电影学院学报,1988(2):52-93.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。