第二节 吴楚七国之乱

爆发于景帝前元三年(前154)的吴楚七国之乱,不但对西汉社会产生了极为深远的影响,而且在事实上成为西汉政治体制从郡国并行转变为诸侯王国郡县化的分水岭。笔者拟在汲取既有研究成果的基础上,对这场政治风波的来龙去脉及其历史影响,作一较为全面的考述,以期有助于澄清长期以来沉积于人们心头的对于七国之乱的若干误解。

一、七国作乱的原因

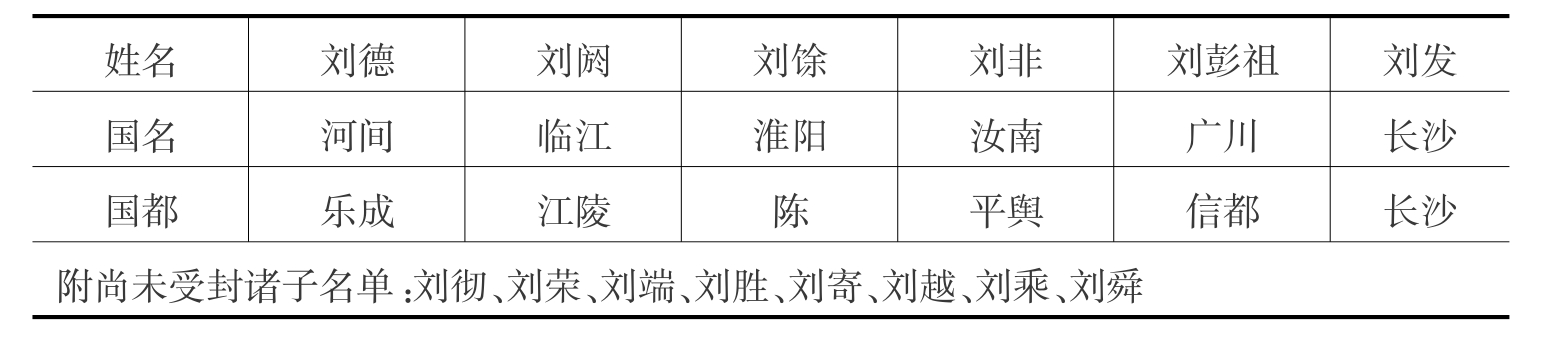

汉景帝膝下共有十四子,除太子可继承皇位以外,其余十三子皆需分封,以比同先帝分封同姓诸侯王之成例。如本章第一节所考述,在吴楚等七国作乱之前,景帝通过收回无嗣之诸侯王领地等正常渠道,将刘德、刘阏、刘馀、刘非、刘彭祖、刘发六子分别安置于河间、临江、淮阳、汝南、广川和长沙(详参表6-2),但其余诸子的领地一时间仍无法解决。当景帝面临不册封无以安内、要封土又无机动指标的两难选择之时,自然要在血缘关系业已疏远的诸侯王国上打主意。换言之,无论是出于解决分封诸子问题的现实考虑,还是为消除诸侯王国隐患的长远打算,景帝都需要“削藩”这样的对策。

表6-2 景帝前元二年三月甲寅景帝诸子封王表

在处理汉廷与诸侯王国关系问题上,景帝当时至少有三种选择:上策是遵循文帝之成例,继续执行“众建诸侯而少其力”,即令诸侯王之子孙依次分割父辈之封地,如此,则诸侯王国疆域越封越小,“力少则易使以义,国小而无邪心”(24)。由于受惠的是自身后裔,诸侯王当然非常愿意,从而可以避免汉廷与王国的矛盾和对抗。中策是坐等诸侯王们自然淘汰,然后逐个收回无嗣诸侯王之领地;或者暂时搁置“削藩”之策,待诸侯王国内部糜烂不堪或内讧不已之时,再一并解决。这个方案也不失为明智之举。下策是取晁错强行“削藩”之议,早日从根本上解决问题,但此策风险极大,一则有违先帝之成法,极易招致非议,危及政权合法性的根源,二则此举一旦付诸实施,各诸侯王国势必予以强烈反抗,假如因此引起连锁反应,内乱将不可避免,甚至有国破家亡之虞。

但是,景帝最终还是选择了下策。景帝之所以如此选择,或许是因为在他看来,第一种方法不足以从根本上解决问题,第二种方式又变数太多。相比较而言,晁错的极力怂恿更是其中的关键所在。正是“景帝之需与晁错强势地位的结合,促使削藩之策迅速变为现实”(25)。

如要寻解七国之乱的真正原因,首先必须澄清晁错“削亦反,不削亦反”(26)的判断是否正确。事实上,自从晁错建议“削藩”以来,其强行“削藩”之策始终备受质疑,甚至于其父也曾予以强烈反对,《史记・晁错列传》载其事曰:

迁为御史大夫,请诸侯之罪过,削其地,收其枝郡。奏上,上令公卿列侯宗室集议,莫敢难,独窦婴争之,由此与错有隙。错所更令三十章,诸侯皆喧哗疾晁错。错父闻之,从颍川来,谓错曰:“上初即位,公为政用事,侵削诸侯,别疏人骨肉,人口议多怨公者,何也?”晁错曰:“固也。不如此,天子不尊,宗庙不安。”错父曰:“刘氏安矣,而晁氏危矣,吾去公归矣!”遂饮药死,曰:“吾不忍见祸及吾身。”

晁父此举固然有爱惜身家性命和名声的私欲成分,却也透露出这样一种信息,即民间对于晁错的削藩之策并不以为然。(27)

不但当时予以反对者众,而且后世加以非议者更多。譬如汉武帝时,主父偃在上“推恩”之策时,就曾谈到:“今诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄奢易为淫乱,急则阻其强而合纵以逆京师。今以法割削之,则逆节萌起,前日晁错是也。”(28)明人张燧更予以全盘否定:“汉景初年,七国后强,晁错之议曰:‘削之亦反,不削亦反。’愚则曰:亟削则必反,缓削则可以不反。濞以壮年受封,至是垂老矣,宽之数年,濞木水拱,则首难无人。七国虽强,则可以势恐之也。错不忍数年之缓暇,欲急其攻,而踯躅为之,身殒国危,取天下笑。俚语曰:‘贪走者蹶,贪食者噎。’其错之谓耶?”(29)上述诸人虽则政治立场及其观察问题的视角皆有所差异,其结论却几乎完全一致,都认为导致七国之乱的根本原因,在于汉景帝与晁错的操之过急、轻率用事。正如张燧所论,作乱七王中唯吴王刘濞具有一定的号召力,其余诸王皆庸劣无大志,而当时刘濞年逾花甲,假如静待其死,诸侯群龙无首,景帝即可坐收渔翁之利。事实上,在平定“七国之乱”后,景帝又不得不回到“众建诸侯而少其力”的老路上去,这也说明了强行“削藩”解决王国问题并非明智之举。

晁错“削藩”的主要借口是吴国蓄谋以反,他的这个判断似乎是正确的,因为随后首倡反叛的确实是吴王刘濞,其实不然。从史书的相关记载来看,景帝、晁错认定刘濞早有谋反之意的依据主要有以下两条:第一,称病不朝,无视朝廷;第二,积聚谋反经费,储备谋反人才。此观《史记・吴王濞列传》所载晁错之言可知:

及孝景帝即位,错为御史大夫,说上曰:“……今吴王前有太子之郄,诈称病不朝,于古法当诛,文帝弗忍,因赐几杖。德至厚,当改过自新。乃益骄溢,即山铸钱,煮海水为盐,诱天下亡人,谋作乱。”

铸铁、煮盐,发展地方经济,乃利国利民之事,无论如何也与蓄谋以反扯不上边。其实,早在景帝征求爰盎平叛意见时,这位曾做过吴相的老臣就曾予以反驳,《汉书・晁错传》载其事其言云:

上问盎曰:“君尝为吴相,知吴臣田禄伯为人乎?今吴楚反,于公意何如?”对曰:“不足忧也,今破矣。”上曰:“吴王即山铸钱,煮海为盐,诱天下豪桀,白头举事,此其计不百全,岂发乎?何以言其无能为也?”盎对曰:“吴铜盐之利则有之,安得豪桀而诱之!诚令吴得豪桀,亦且辅而为谊,不反矣。吴所诱,皆亡赖子弟,亡命铸钱奸人,故相诱以乱。”

至于对刘濞“诈称病不朝”的指责,更是欲加之罪,何患无辞!考吴王之称病不朝,既事出有因,也曾得到文帝的特许:

孝文时,吴太子入见,得侍皇太子(即后来的汉景帝)饮博。吴太子师傅皆楚人,轻悍,又素骄。博争道,不恭,皇太子引博局提吴太子,杀之。……吴王由是怨望,稍失藩臣礼,称疾不朝。京师知其以子故,验问实不病,诸吴使来,辄系责治之。吴王恐,所谋滋甚。及后使人为秋请,上复责问吴使者。使者曰:“察见渊中鱼,不祥。今吴王始诈疾,反[及]觉,见责急,愈益闭,恐上诛之,计乃无聊。唯上与更始。”于是天子皆赦吴使者归之,而赐吴王几杖,老,不朝。(30)

在这种情况下,再去指责年事已高的刘濞之“诈称病不朝”,不但毫无道理可言,而且更可从中见出其蛮横。

如要寻解七国之乱的真正原因,其次必须澄清吴王刘濞是否早就蓄谋造反。恕笔者浅陋,至今尚未找到相关的可信证据。部分史家之所以认定刘濞早有造反之意,除了引用上述景帝、晁错臆测之词外,主要以高帝之告诫为据,《史记・吴王濞列传》载曰:

上患吴、会稽轻悍,无壮王以填之,诸子少,乃立濞于沛为吴王,王三郡五十三城。已拜受印,高帝召濞相之,谓曰:“若状有反相。”心独悔,业已拜,因拊其背,告曰:“汉后五十年东南有乱者,岂若邪?然天下同姓为一家也,慎无反!”

此段记载是否可信,仍待考证,即便果有其事,也不足以证成刘濞早有谋反之意。诸多史家之所以如此千方百计地搜罗刘濞蓄意谋反的证据,其因就在于:深受正统史观之影响,潜意识地将中央集权、大一统视为理所当然,而将反对中央集权者视为叛臣逆子。

实际情况应该是,当时急于“削藩”的景帝,准备强行剥夺吴国的会稽、豫章两郡,这就从根本上危及了吴国的生存,因为仅有三郡之地的吴国,一旦赖以立国的这两郡被削夺,不但其地位一落千丈,而且势必国将不国。于是在此存亡之秋,吴王刘濞也就只能铤而走险,联合其他利益受损的诸侯王国向朝廷发难。此则太史公言之甚明:“汉廷臣方议削吴。吴王濞恐削地无已,因以此发谋,欲举事。”(31)《汉书・吴王濞传》亦有相似之记载。此外,从七国仓促举兵、历时不足三月即告败北的事实中,也可以看出七国在“削藩”之策出台前既未通谋也无蓄意。

总而言之,引发“七国之乱”的直接原因,是景帝的削藩政策直接威胁到了诸侯王国的切身利益,在景帝咄咄逼人的攻势下,诸侯王国尤其是实力强大的吴国确实面临着能否继续存在的危险,在当时的形势下,他们确实只能选择铤而走险,其起兵实属被逼无奈之举。笔者无意为刘濞平反,也无意全盘否定“削藩”之举,而是重在探究七国之乱的真正原因,借此探寻有否避免这场战乱的可能。中央集权与地方分权的矛盾不可避免,关键在于如何正确处理这二者之间的关系。正如张福运先生所论:“如果地方权势过大,尾大不掉,就会出现地方割据、国家分崩离析的局面;如果走向另一极端,对地方逼迫甚急,则不可避免地发生殃及无辜甚至两败俱伤的内耗动乱。而景帝、晁错之失策即在于只注意到前者,忽略了后者,这是导致七国之乱的本原。”(32)

二、七国起兵的过程与景帝的最初反应

汉文帝对吴太子被杀事件的处理委实不如人意,他不但不责罚皇太子之过,反而穷究刘濞称病不朝之罪,此后虽然听从吴使者的进谏,“赐吴王几杖,老,不朝”,但汉廷与吴国的信任危机并没有完全化解。景帝即位之后,吴王刘濞更是“常患见疑,无以自白”,故当“汉廷臣方议削吴”之时,“因以此发谋,欲举事”(33)。同时秘密串联,以壮大声势。

楚王刘戊是刘濞首先联络的对象。楚国在元王刘交、夷王刘郢客治国期间,与汉廷往来密切,汉廷因此颇予厚待,故见诸《汉书・楚元王传》,即有“文帝尊宠元王,子生,爵比皇子。景帝即位,以亲亲封元王宠子五人”的记载。但是,自从刘戊即位以来,双方的关系日趋恶化,这其中的原因,主要是因为汉廷削夺了楚国的东海、薛二郡,故刘戊怀恨在心,最终“与吴通谋”(34),结成反汉联盟。

齐悼惠王一系的诸侯王,尤其是胶西王刘卬,无疑是刘濞最重要的同盟者。齐国自从惠帝二年(前193)以来,与汉廷积怨甚深。先是悼惠王刘肥入朝觐见时为吕后所辱(35),至文帝前元十六年(前164),齐国又被一分为七(36)。景帝前元二年(前155),胶西王刘卬因“卖爵事有奸”,被削去六个县(37),因而愤恨不已。于是,刘濞派遣中大夫应高出使胶西,游说刘卬:“御史大夫晁错,荧惑天子,侵夺诸侯,蔽忠塞贤,朝廷疾怨,诸侯皆有倍畔之意,人事极矣。彗星出,蝗虫数起,此万世一时,而愁劳圣人之所起也。故吴王欲内以晁错为讨,外随大王后车,彷徉天下,所乡者降,所指者下,天下莫敢不服。大王诚幸而许之一言,则吴王率楚王略函谷关,守荥阳敖仓之粟,距汉兵。治次舍,须大王。大王有幸而临之,则天下可并,两主分割,不亦可乎?”(38)面对这种利诱,本就对汉朝心怀不满的刘卬自然满口答应。随后,刘濞不辞辛劳,亲自到胶西国与之结盟。(39)胶西王刘卬与吴王刘濞既盟之后,“遂发使约齐、葘川、胶东、济南、济北,皆许诺,而曰‘城阳景王有义,攻诸吕,勿与,事定分之耳’”(40)。至此,也就初步形成了山东诸国合纵反对汉朝“削藩”的格局。

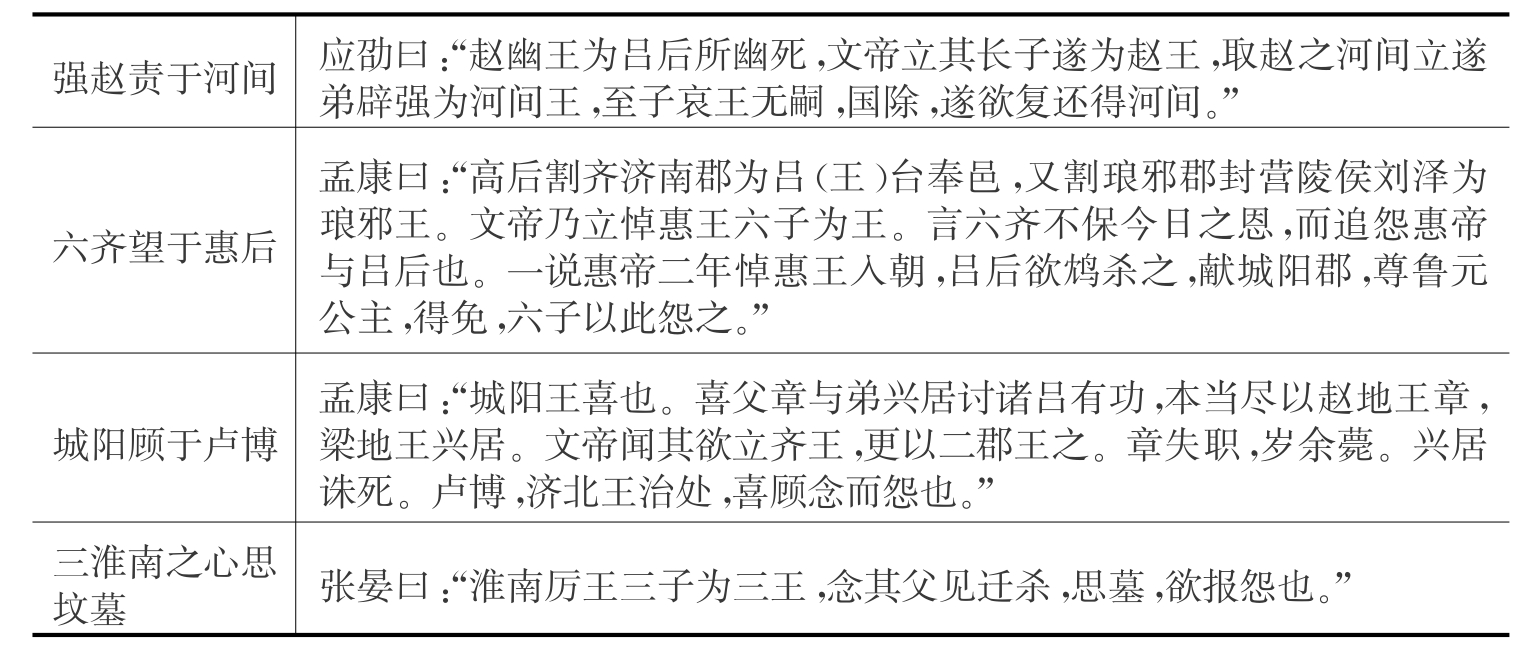

赵王刘遂乃赵幽王刘友之子,主要因为“孝景时晁错以过削赵常山郡”之关系,而对汉廷恨之入骨,故当吴楚等国策划造反,“遂与合谋起兵”(41);淮南王刘安、衡山王刘赐、庐江王刘勃乃淮南厉王刘长之子,常“念其父见迁杀,思墓,欲报怨也”(42),故此也成为刘濞拉拢的对象。至此,以吴王刘濞为首的反汉联盟终于成立。参加这个联盟的诸侯王大多是高帝之子孙,他们与汉廷不但血缘关系业已疏远,而且积怨颇深,此正如齐人邹阳所论:“强赵责于河间,六齐望于惠后,城阳顾于卢博,三淮南之心思坟墓。”(43)对此,尤其值得注意的,是《汉书・邹阳传》中的相关注释(详参表6-3)。不过,虽然各诸侯王国在反对汉廷削藩问题上,其利益几乎完全一致,但由于它们之间缺乏强有力的黏合剂,因而联盟从一开始就存在着难以克服的矛盾。

表6-3 关东诸侯王国与汉廷之积怨

景帝前元三年(前154)正月甲子,汉廷削夺会稽、豫章两郡的诏书刚刚送达吴国,吴王刘濞即起兵于广陵,(44)楚王刘戊“遂应吴王反。其相张尚、太傅赵夷吾谏,不听。遂杀尚、夷吾,起兵会吴西攻梁”;(45)胶西王刘卬“诛汉吏二千石以下”,“遂发兵西”。(46)接着,胶东王刘雄渠、菑川王刘贤、济南王刘辟光“皆发兵应吴楚”;(47)赵王刘遂亦举兵响应,烧杀劝阻其反叛作乱的赵相建德、内史王悍,同时“发兵住其西界,欲待吴楚俱进,北使匈奴与连和”。(48)刘濞在广陵起兵之后,随即发布告诸侯王书,就此檄书的内容而言,主要包括以下几点:

第一,申明起兵之原因及宗旨:“以汉有贼臣,无功天下,侵夺诸侯地,使吏劾系讯治,以僇辱之为故,不以诸侯人君礼遇刘氏骨肉,绝先帝功臣,进任奸宄,诖乱天下,欲危社稷。陛下多病志失,不能省察。欲举兵诛之……苟能存亡继绝,振弱伐暴,以安刘氏,社稷之所愿也。”约而言之,即是“诛晁错,清君侧”。

第二,向同盟者炫耀吴国之富强:“敝国虽狭,地方三千里;人虽少,精兵可具五十万。寡人素事南越三十余年,其王君皆不辞分其卒以随寡人,又可得三十余万。……敝国虽贫,寡人节衣食之用,积金钱,修兵革,聚谷食,夜以继日,三十余年矣。……寡人金钱在天下者往往而有,非必取于吴,诸王日夜用之弗能尽。”

第三,部署进军路线:“越直长沙者,因王子定长沙以北,西走蜀、汉中。告越、楚王、淮南三王,与寡人西面;齐诸王与赵王定河间、河内,或入临晋关,或与寡人会雒阳;燕王、赵王固与胡王有约,燕王北定代、云中,抟胡众入萧关,走长安,匡正天下,以安高庙。”

第四,宣布奖赏办法:“能斩捕大将者,赐金五千斤,封万户;列将,三千斤,封五千户;裨将,二千斤,封二千户;二千石,千斤,封千户;千石,五百斤,封五百户:皆为列侯。其以军若城邑降者,卒万人,邑万户,如得大将;人户五千,如得列将;人户三千,如得裨将;人户千,如得二千石;其小吏皆以差次受爵金。佗封赐皆倍军法。其有故爵邑者,更益勿因。愿诸王明以令士大夫,弗敢欺也。……有当赐者告寡人,寡人且往遗之。”(49)(https://www.xing528.com)

吴、楚等七国的造反,显然出乎景帝和晁错的预料。严重缺乏思想准备的晁错,因此手忙脚乱,据说他甚至提议“徐、僮之旁吴所未下者可以予吴”(50)。至于当时景帝之举动,“则更为错乱”,(51)他不但指使丞相陶青、中尉嘉、廷尉张欧联名弹劾晁错并将之斩于东市,而且诏令泰常爰盎、宗正刘通出使吴国(52),企图说服吴、楚等七国就此罢兵撤军。但是,七国既然已经背上了反叛的罪名,自然不可能因此偃旗息鼓,此观当时吴王刘濞之言行可知,《汉书・吴王濞传》载曰:

(景帝)以盎为泰常,奉宗庙,使吴王,吴王弟子德侯为宗正,辅亲戚。使至吴,吴楚兵已攻梁壁矣。宗正以亲故,先入见,谕吴王拜受诏。吴王闻盎来,亦知其欲说,笑而应曰:“我已为东帝,尚谁拜?”不肯见盎而留军中,欲劫使将。盎不肯,使人围守,且杀之。盎得夜亡走梁,遂归报。

刘濞之“我已为东帝”,实则表明其血战到底的决心。对他来说,不可能不明白只有一鼓作气打败汉军,才能求生存谋发展,而一旦接受汉廷的条件退兵回国,日后再想与其他诸侯国联合对付汉朝,无异于缘木求鱼,届时只能任由汉廷宰割,所以他没有别的选择,只能一战到底。也正是在爰盎“归报”之后,景帝这才不再心存幻想,于是大赦天下,“乃遣太尉条侯周亚夫将三十六将军往击吴楚;遣曲周侯郦寄击赵,将军栾布击齐,大将军窦婴屯荥阳监齐赵兵”(53)。至此,正式拉开了围剿七国之乱的序幕。

三、吴楚七国迅即败亡之内因外缘

七国之乱,始于景帝前元三年(前154)正月,至同年三月,参与这场动乱的七国皆破灭,前后历时不过三月有奇,其始乱也突然,其败亡之速亦令人惊讶。对于吴、楚七国乱败之经过,《史记》、《汉书》、《汉纪》、《资治通鉴》诸史册皆载之甚详,无待赘述;兹本诸史籍之相关载述,探究其迅即败亡之内因及外缘如次。

1.内因:吴王刘濞之不堪重任

吴王刘濞虽曾追随高帝刘邦征战于疆场,“以骑将从破(淮南王英)布军蕲西会甀”(54),但其特长仅在于行军打仗,至于临阵指挥,却显然并非其所擅长,此则史有明据,譬如《史记・吴王濞列传》载曰:

吴王之初发也,吴臣田禄伯为大将军。田禄伯曰:“兵屯聚而西,无佗奇道,难以就功。臣愿得五万人,别循江淮而上,收淮南、长沙,入武关,与大王会,此亦一奇也。”吴王太子谏曰:“王以反为名,此兵难以藉人,藉人亦且反王,奈何?且擅兵而别,多佗利害,未可知也,徒自损耳。”吴王即不许田禄伯。吴少将桓将军说王曰:“吴多步兵,步兵利险;汉多车骑,车骑利平地。愿大王所过城邑不下,直弃去,疾西据雒阳武库,食敖仓粟,阻山河之险以令诸侯,虽毋入关,天下固已定矣。即大王徐行,留下城邑,汉军车骑至,驰入梁楚之郊,事败矣。”吴王问诸老将,老将曰:“此少年推锋之计可耳,安知大虑乎!”于是王不用桓将军计。

此正如吕思勉《秦汉史》所论:“吴王盖本无远略,亦且不能用兵,观其违田禄伯、桓将军,弃周丘可知。果能广罗奇谲之士,率其轻果之众,分途并进,正军则乘锐深入,一(周)亚夫果足以御乎?”刘濞身为叛军之首脑,其才能低劣如此,其迅即败亡又何足怪。但反过来看,从中实也可见出汉廷获胜之偶然和侥幸。

2.外因之一:双方综合实力有一定差距

汉朝经过数十年的休养生息,不但经济、军事实力获得了较大的增长,其“无为而治”的施政纲领及由此而来的清明政治,也深得广大民众的拥护。据《汉书・枚乘传》记载,在吴王刘濞举兵作乱而景帝“斩(晁)错以谢诸侯”之时,淮阴人枚乘劝说刘濞即刻罢兵撤军,其中就曾谈到吴国、汉朝之间的实力差距:

夫吴有诸侯之位,而实富于天子;有隐匿之名,而居过于中国。夫汉并二十四郡,十七诸侯,方输错出,运行数千里不绝于道,其珍怪不如东山之府。转粟西乡,陆行不绝,水行满河,不如海陵之仓。修治上林,杂以离宫,积聚玩好,圈守禽兽,不如长洲之苑。游曲台,临上路,不如朝夕之池。深壁高垒,副以关城,不如江淮之险。此臣之所(以)为大王乐也。

不过,吴国虽然拥有此等优势,但双方交战的结果却必然是汉胜吴败,这是因为:首先,“汉据全秦之地,兼六国之众,修戎狄之义,而南朝羌筰,此其与秦,地相什而民相百”,其次,吴兵的战斗力不如汉军,“举吴兵以訾于汉,譬犹蝇蚋之附群牛,腐肉之齿利剑”(55)。平情而论,枚乘的分析虽然不无夸张,却也大体上是准确的;汉廷在七国之乱爆发后,确实已经逐渐占据了天时、地利、人和,再加上主帅周亚夫的战略部署没有发生重大失误,其能在三个月打败叛军,自然也就在情理之中。

3.外因之二:七国“失与而无助,跬步独进”

当吴楚七国作乱反叛之时,全国共有22个诸侯王国,但参加叛乱的却只有吴、楚、胶西、胶东、菑川、济南、赵7国,还不到诸侯王国总数的三分之一。事实上,未参加叛乱的其他15国的动向和态度,在很大程度上影响了这场动乱的最终结果。这15个诸侯王国依其在七国之乱中的具体表现,大致可分为两类。

齐、济北、城阳、燕、淮南、衡山、庐江七国同属一类,它们虽然曾经与吴王刘濞通谋结约或关系密切,后来却因为种种缘故未卷入叛乱,或抵御叛军,或保持中立:

①齐孝王刘将闾。史称七国反叛后,“欲与齐,齐孝王狐疑,城守不听”,因此为胶西、菑川、济南三国联军所围攻,于是齐孝王派遣路中大夫求救于汉廷。在三国联军的持续攻击下,齐孝王一度打算转变立场随同七国作乱,但就在“约未定”之时,“会闻路中大夫从汉来,喜,及其大臣乃复劝王毋下三国。居无何,汉将栾布、平阳侯等兵至齐,击破三国兵,解齐围”。在此期间,齐孝王刘将闾虽然立场有所反复,却在事实上拖住了胶西、菑川、济南三国联军,使之无法按原定计划西进与吴、楚会合,并最终被击溃于临淄城下。也因此,汉景帝并未追究齐孝王的“阴与三国通谋”之罪(56)。

②济北王刘志,《史记・齐悼惠王世家》对于他在七国之乱期间的表现颇有隐讳,但称“吴楚反时,志坚守,不与诸侯合谋”,相对而言,《汉书・高五王传》的相关记载较为近实,云“吴楚反时初亦与通谋,后坚守不发兵”,其实际情况则是“济北王城坏未完,其郎中令劫守其王,不得发兵”。(57)

③城阳共王刘喜,虽然非常怨恨汉廷,(58)却不但从一开始就未与吴楚等国通谋,而且其军队在中尉邓公的率领下,甚至成为平定吴楚叛军的一支重要力量。(59)

④燕康王刘嘉。吴王刘濞曾在告诸侯王书中宣称:“燕王、赵王故与胡王有约,燕王北定代、云中,搏胡众入萧关,走长安。”(60)但是,赵王刘遂起兵造反之后,即被汉将郦寄围困在邯郸城内达七月之久,“吴楚败,匈奴闻之,亦不肯入边。”至于燕王刘嘉在七国之乱期间的行迹,在传世文献中未见有任何记载。

⑤淮南王刘安、衡山王刘赐、庐江王刘勃三兄弟,虽常“念其父见迁杀,思墓,欲报怨也”,(61)却各因其故而未曾参与叛乱,此则《史记・淮南衡山列传》言之甚详:“孝景三年,吴楚七国反,吴使者至淮南,淮南王欲发兵应之。其相曰:‘大王必欲发兵应吴,臣愿为将。’王乃属相兵。淮南相已将兵,因城守,不听王而为汉;汉亦使曲城侯将兵救淮南,淮南以故得完。吴使者至庐江,庐江王弗应,而往来使越。吴使者至衡山,衡山王坚守无二心。”

以上七个诸侯王国地处汉之南、北、东三边,地理位置非常重要,它们未能参与叛乱,既使叛军“失与而无助,跬步独进”(62),也打乱了吴王刘濞的战略部署,从而加速了吴楚七国败亡的进程。

粱、代、河间、汝南、淮阳、长沙、临江和广川八国属另一类,其中梁孝王刘武、代共王刘登分别为文帝之子、孙;河间献王刘德、汝南王刘非、淮阳王刘馀、长沙定王刘发、临江王哀王刘阏、广川王刘彭祖皆为景帝之子。他们同景帝的关系既如此亲密,因而都坚决拥护汉廷,积极参与镇压叛军,是汉廷平定七国之乱的重要依靠对象。在这八个诸侯王中,梁孝王刘武和汝南王刘非(63),尤其是前者,在平定叛乱过程中起了非常重要的作用。

梁孝王刘武与景帝同为窦太后所生,当景帝即位之初,“上未置太子,与孝王宴饮,从容言曰:‘千秋万岁后传于王。’王拜谢。虽知非至言,然心内喜。太后亦然。”(64)由此可见其兄弟关系之非同一般。七国反叛之后,“吴楚先击梁棘壁,杀数万人”,(65)形势对梁国来说可谓万分危急。然则当时,主持讨伐吴楚叛军战局的周亚夫,虽然清醒地意识到梁国能否顶住叛军的进攻事关整个战局的走向,但出于战略考虑而不予援助,(66)《汉书・吴王濞传》载曰:

(太尉条侯周亚夫受诏往击吴楚)至淮阳,问故父绛侯客邓都尉曰:“策安出?”客曰:“吴(楚)兵锐甚,难与争锋。楚兵轻,不能久。方今为将军计,莫若引兵东北壁昌邑,以梁委吴,吴必尽锐攻之。将军深沟高垒,使轻兵绝淮泗口,塞吴饷道。使吴、梁相敝而粮食竭,乃以全制其极,破吴必矣。”条侯曰:“善。”从其策,遂坚壁昌邑南,轻兵绝吴饟道。

当此之际,梁孝王一面多次派人向周亚夫求援,一面以睢阳为据点积极备战。与此同时,他又调兵遣将,令韩安国、张羽等六人将梁兵出征,“捍吴兵于东界”。其后,有赖于“张羽力战,安国持重”,使得“吴不能过梁”(67)。《史记・吴王濞列传》载曰:

初,吴王之度淮,与楚王遂西败棘壁,乘胜前,锐甚。梁孝王恐,遣六将军击吴,又败梁两将,士卒皆还走梁。梁数使使报条侯求救,条侯不许。又使使恶条侯于上,上使人告条侯救梁,复守便宜不行。梁使韩安国及楚死事相弟张羽为将军,乃得颇败吴兵。吴兵欲西,梁城守坚,不敢西,即走条侯军,会下邑。欲战,条侯壁,不肯战。吴粮绝,卒饥,数挑战,遂夜奔条侯壁,惊东南。条侯使备西北,果从西北入。吴大败,士卒多饥死,乃畔散。

由此又可见梁军的浴血奋战,不但战果辉煌,其“所破杀虏略与汉中分”,(68)而且挫败了吴、楚叛军的锐气,从而为周亚夫击破吴楚联军创造了有利条件,也为最终平定七国之乱作出了重大贡献。

四、七国之乱的影响

七国之乱就其性质而言,实乃吴、楚等诸侯王国不堪汉景帝之一再进逼而采取的一种自卫行动。在这场动乱被镇压之后,西汉一代的中央集权得到了进一步的强化,并朝着极权主义的方向不断演进,时至武帝朝而臻于顶点。

简修炜先生曾经着眼于政治、经济的互动关系,考量了这种“极权”政治对当时地方经济发展的负面作用,断言它干预了地方经济发展的独立性:“东南地区经济沿着春秋战国时期楚、吴、越正常发展的道路被堵塞了。从此,长江流域和南方经济又进入了一个衰败时期,可以说这一历史事件恶的影响推迟了这一地区经济发展达两三个世纪。”(69)简先生的这种说法比较新颖,也不无道理,但对其论述结论及论证方式,笔者不敢苟同。对于历史事件,我们显然不能站在现代人的立场上加以评判,正确的态度则是应该以历史的眼光,自我置身于当时情态之下,设身处地地从正反两方面加以考虑,也只有如此这般,方才有可能作出正确的、公正的判断。

汉朝自建国以来,即推行承自秦朝的大一统的中央集权的政治体制,既然如此,则一切社会生活都必须以这一政治体制为樊笼,社会经济的发展也同样不能独立于这一原则之外。如所周知,时至文景之世,自从汉初以来所实行的分封制,业已背离了当初高帝分封子弟时的初衷;与此同时,随着时日的推移,以宗法制为基础、借助血缘纽带维持的汉廷与诸侯王国的关系也在悄然间逐渐退化。这种退化,在很大程度上源自随着王国经济发展而滋长的对于政治权力的越来越多的要求;这种不断增强的要求,又随着文帝以外藩入主汉廷这个事实的发生而进一步强烈。

在文帝入继大统之前,同姓诸侯王们一则大多尚年幼无知,二则又慑于高帝和吕后的威望,故而甚少有违反汉法和反叛之事的出现。但在文帝即位以后,不但诸侯王违法事件时有所闻,甚至出现了诸侯王国以武力对抗汉廷的现象,皇权的威信既因此遭到极大的挑战,自然也就不能不引起皇帝的恐惧。文帝前元元年(前179)正月,有司请早立皇储以尊宗庙,文帝答曰:“楚王,季父也,春秋高,阅天下之义理多矣,明于国家之大体。吴王于朕,兄也,惠仁以好德。淮南王,弟也,秉德以陪朕。岂为不豫哉!诸侯王宗室昆弟有功臣,多贤及有德义者,若举有德以陪朕之不能终,是社稷之灵,天下之福也。今不选举焉,而曰必子,人其以朕为忘贤有德者而专于子,非所以忧天下也。朕甚不取也。”(70)为皇帝者因不能总揽朝纲而对诸侯王猜忌如此,实与制度极大不合。也唯其如此,如何强化中央集权、弱化乃至剥夺诸侯王之权力,遂成为汉朝皇帝费神劳力的重大问题。这其中,可能会因为情势和个人意志的差异而采取不同的处理方式,但其目的和最终结果都是相同的,强化中央集权是势之所趋,是不以个人的因素而改变的。文帝之所以推行“众建诸侯而少其力”和“以亲制疏”的策略,归根结蒂,就是出于这个目的,只不过其手段较为缓和、隐蔽一些罢了,景帝的“削藩”政策实是另一种表现形式。

而对于诸侯王国来说,假如任由汉廷不断侵夺,既有的权势无疑迟早都将被分割殆尽。作为既得利益者,他们当然不会对自身权势的不断丧失无动于衷,故而采取各种手段用以维护自身权益,这就不可避免地出现了汉廷与诸侯王国之间的矛盾、冲突乃至兵戎相见。很显然,如果汉廷等到王国力量真正形成以后再动手加以解决,势必给自己造成更大的被动。因此,尽管景帝用暴力解决诸侯王问题会有风险,会付出代价,但冒这种风险并为此付出一定的代价仍然值得,它换来的是此后一百多年的稳定局面和国史上的第一个发展高峰。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。