夏商与西周时期夯土技术极其发达,表现在建筑台基和筑墙上广泛使用夯土技术,考古发掘证明我国至迟到西周末年已经使用陶瓦作为屋面的防水材料,建筑由“茅茨”演进为“瓦屋”。如河南偃师二里头一号宫殿遗址是至今我国最早的规模较大的木架夯土建筑和庭院的实例,堪称“华夏文明第一殿”;湖北黄陂盘龙城商朝宫殿北殿遗址可能是迄今所知最早的“前朝后寝”的布局实例;而陕西岐山凤雏村西周建筑遗址则保持着若干项“第一”的纪录。商周时期创造了灿烂的青铜文化,这一时期也是我国“铜制家具”的繁荣阶段,主要形式则以几、案、俎、禁为代表。河南省安阳市小屯村“妇好墓”的发掘,为我们了解商代陵墓打开了一扇窗口。从“妇好”铜偶方彝的造型上,人们还找到了中国古代建筑中最重要的发明——斗拱的雏形。

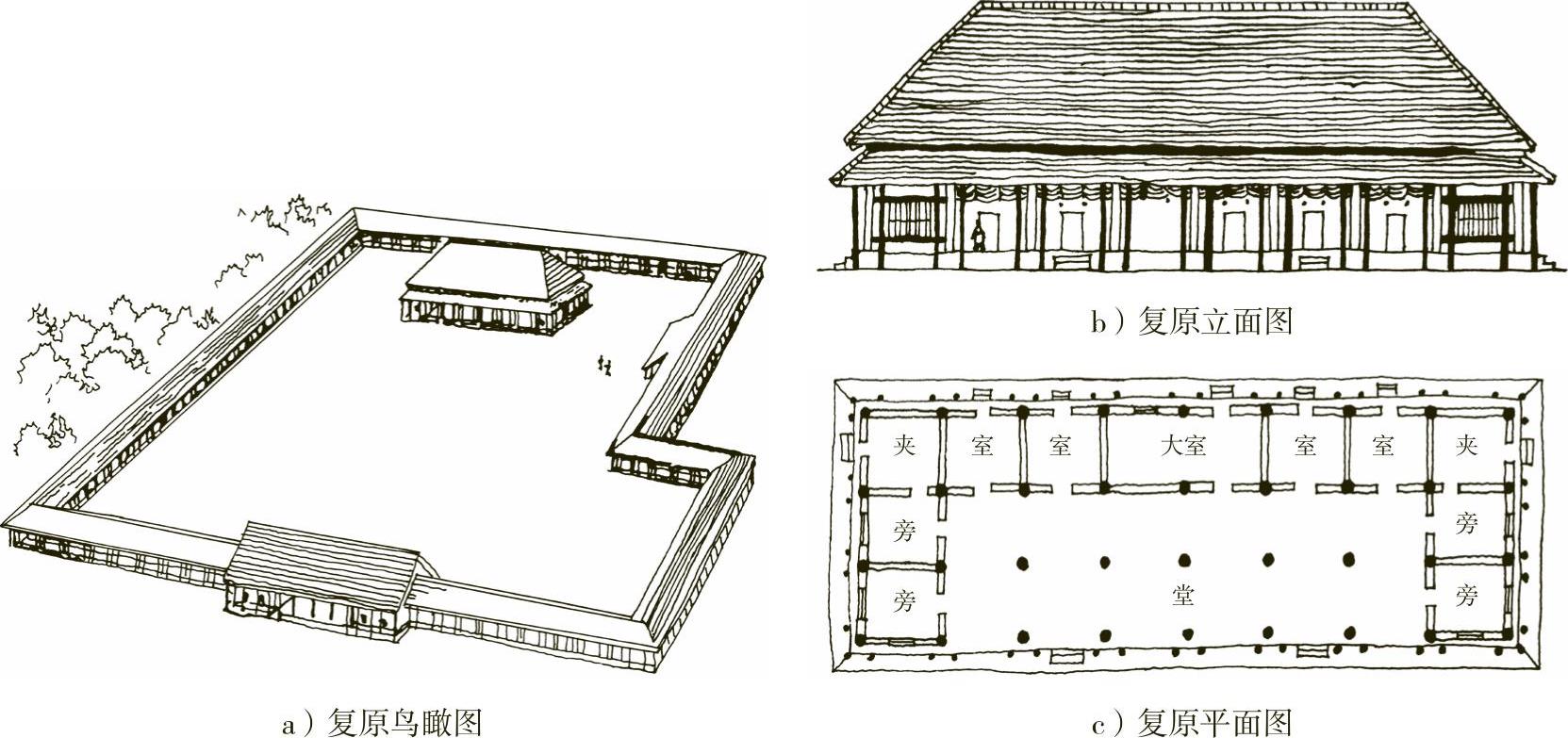

河南偃师二里头遗址是夏晚期的宫殿遗址。二里头一号宫殿基址略呈正方形(东北处缺一角),东西长约108m,南北长约100m,高0.8m。遗址未发现瓦件,宫殿的构筑方式当是以夯土为台基,以木骨泥墙结构建壁体,屋顶覆盖以树枝茅草的“茅茨土阶”形态。殿前为庭院,面积约5000m2。基址四周原有一面坡或两面坡的廊庑建筑。大门在基址南墙的中部,宽34m,有柱穴8个,其间有3条通道。东北角有小门2个,大概是所谓的闱门(图2-8a)。

根据《考工记》记载:“夏后氏世室,堂修二七,广四修一。五室三四步,四三尺。九阶。四旁两夹窗,白盛。门堂三之二,室三之一。”结合遗址的柱子排列,杨鸿勋先生将殿内平面复原为“一堂”、“五室”、“四旁”、“两夹”的格局,形成一座“四阿重屋”式的殿堂。殿身平面东西长30.4m,南北宽11.4m,面阔8间,进深3间(图2-8b、c)。

《考工记》中“世室”即“太(大)室”,是指“大房间”或“大房子”。二里头一号宫殿正中有面阔6间,进深2间的“一堂”。“堂”估计是举行仪式、接见群臣、处理政务的地方,属于开敞性公共空间的性质。“一堂”后面的6开间是“五室”。“室”是有墙体和门扇围护,形成供人休息之用的卧室,其空间的私密性较强。“一堂”的左右为对称布置的“四旁”,其后部的左右角为“两夹”。“室”、“旁”、“夹”其实是现代所说的“房间”,只是它们的平面位置和使用功能不同,出于生活的方便而以其位置命名[8]。(https://www.xing528.com)

图2-8 河南偃师二里头一号宫殿遗址复原图(杨鸿勋复原)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。