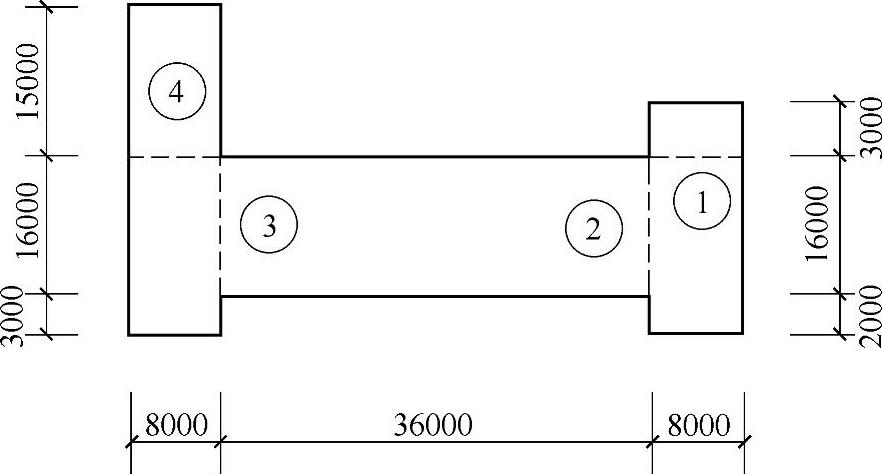

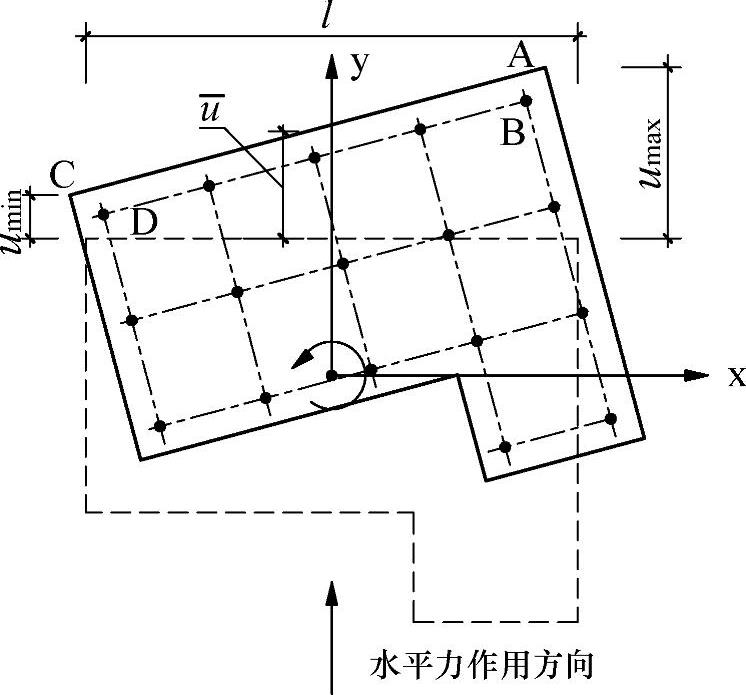

图 2.2.1

(一)“试题”回顾

〖试题2.2.1〗(1998年)

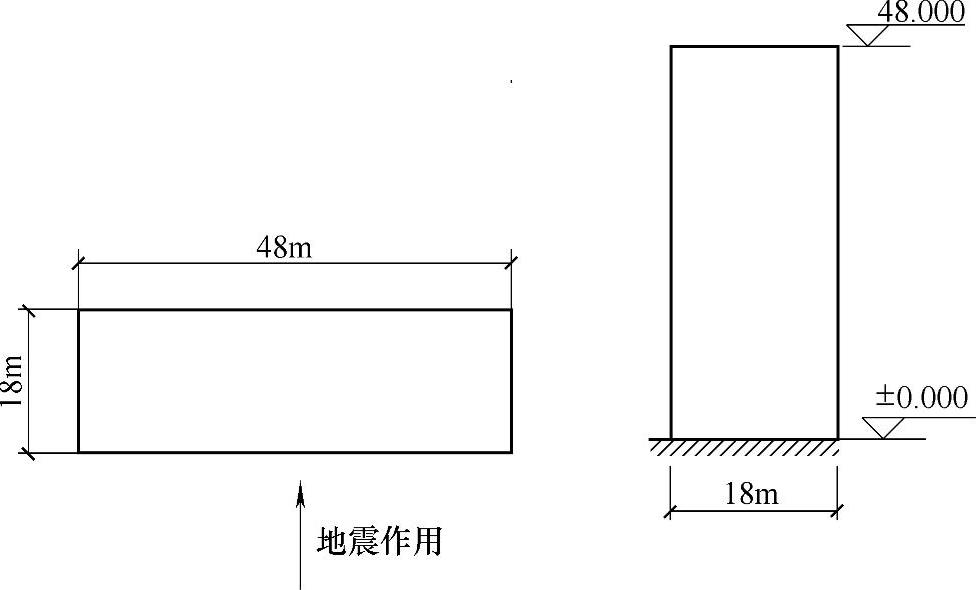

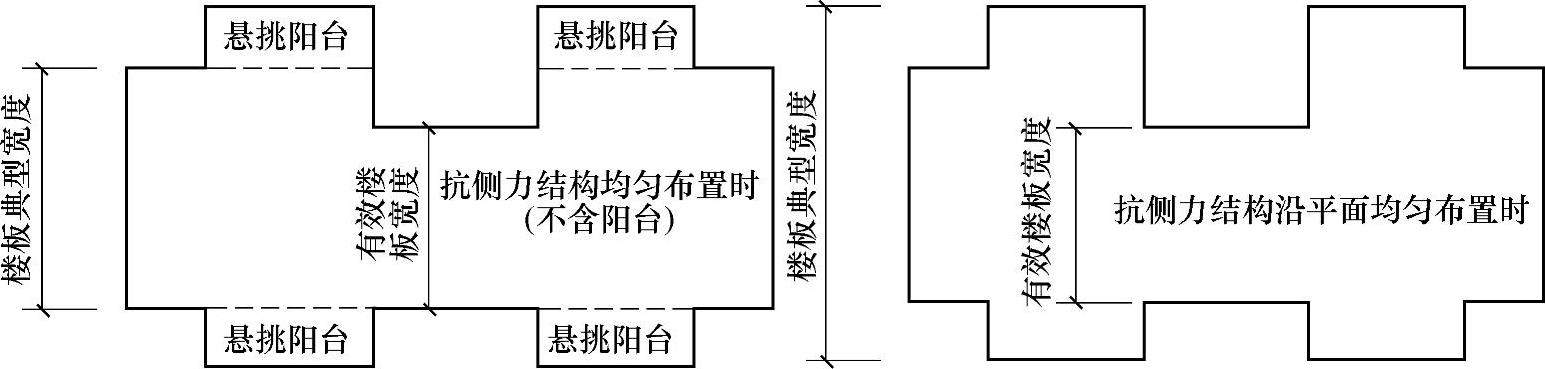

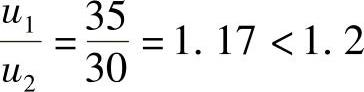

一等高框架-剪力墙高层结构,8度抗震设防,其建筑平面如图2.2.1所示。试指出平面图中拟设的四条抗震缝①、②、③、④中,哪条是正确的?

(A)① (B)②

(C)③ (D)④

〖试题2.2.2〗(2004年)

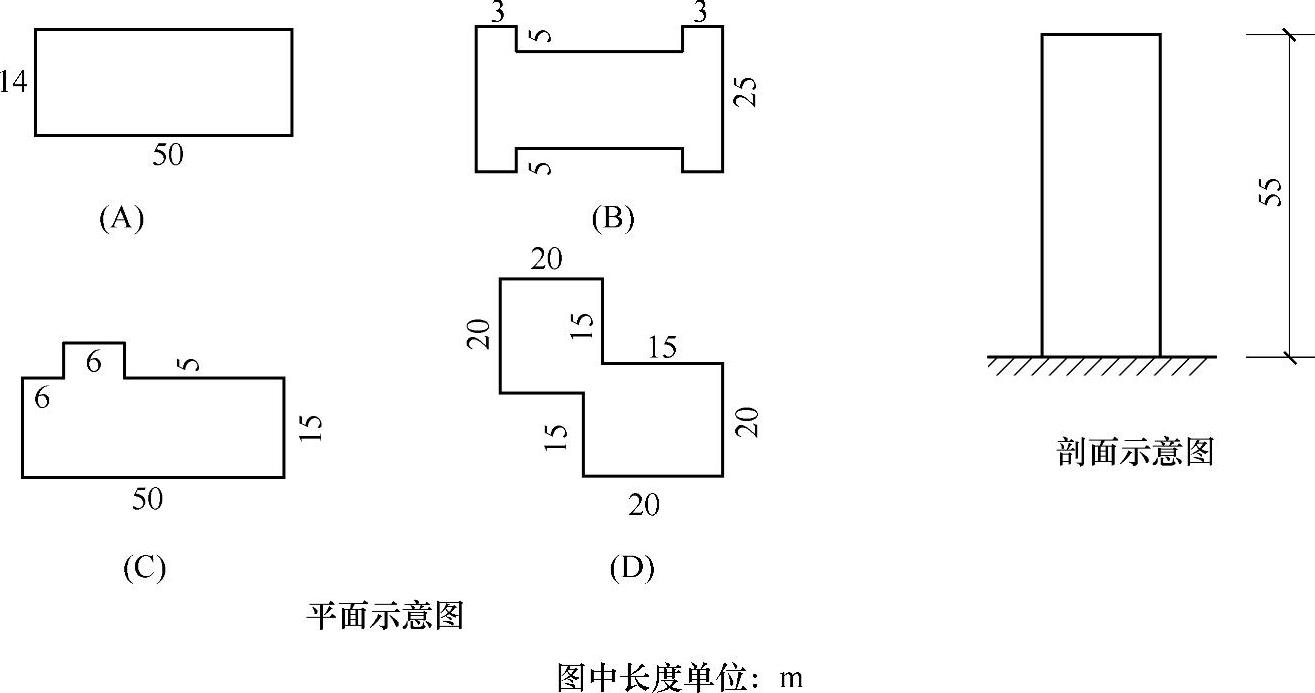

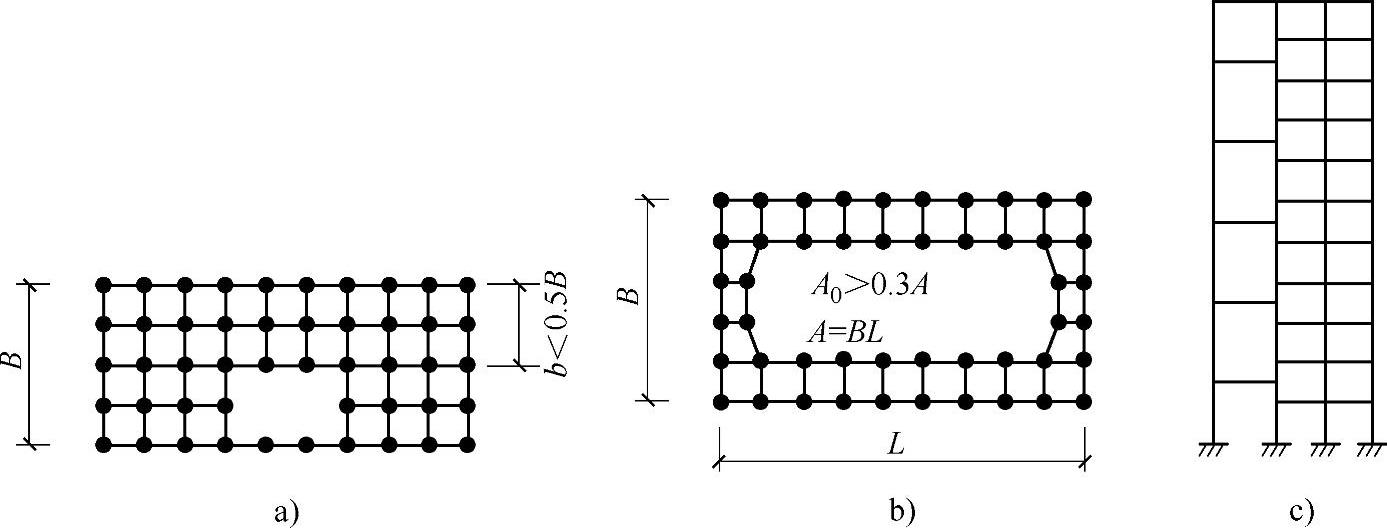

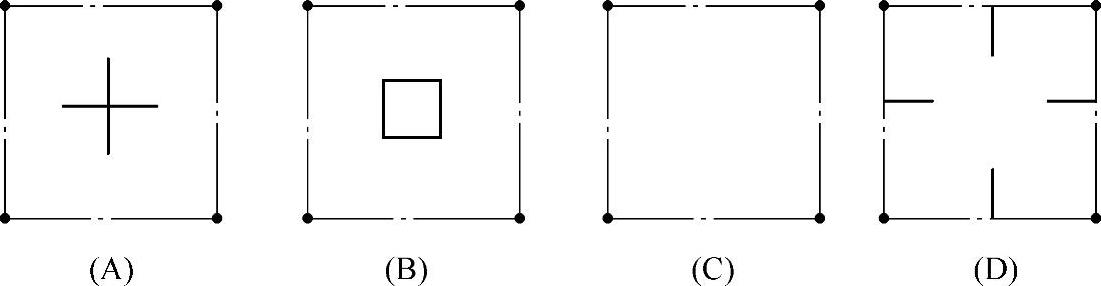

拟建于8度区Ⅱ类场地上的高度为55m的框剪结构,其平面布置有四个方案,各平面示意如图2.2.2所示(长度单位:m);该建筑竖向体型无变化。试问,如果仅从结构布置方面考虑,其中哪一个方案相对比较合理?

图 2.2.2

〖试题2.2.3〗(2008年)

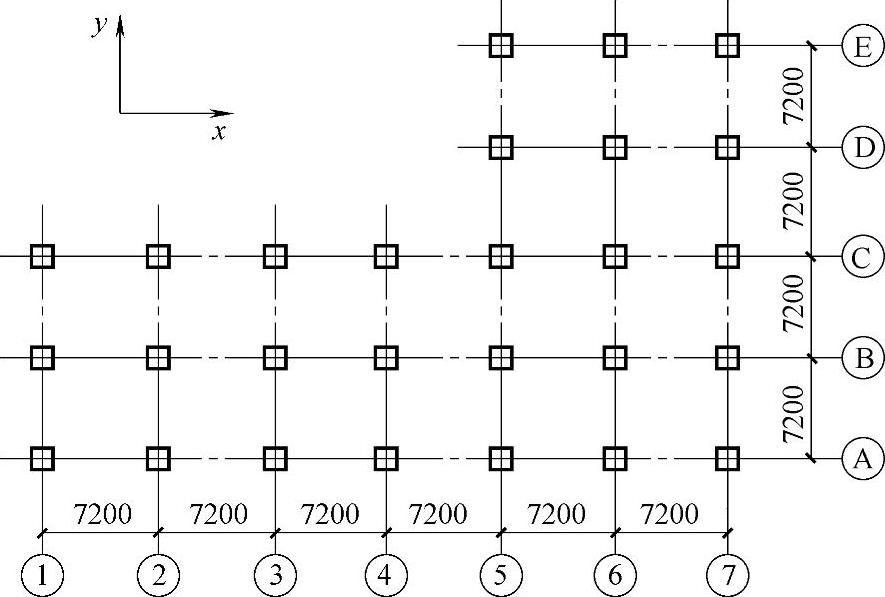

某六层现浇钢筋混凝土框架结构,平面布置如图2.2.3所示,其抗震设防烈度为8度,Ⅱ类建筑场地,抗震设防类别为丙类,梁、柱混凝土强度等级均为C30,基础顶面至一层楼盖顶面的高度为5.2m,其余各层层高均为3.2m。

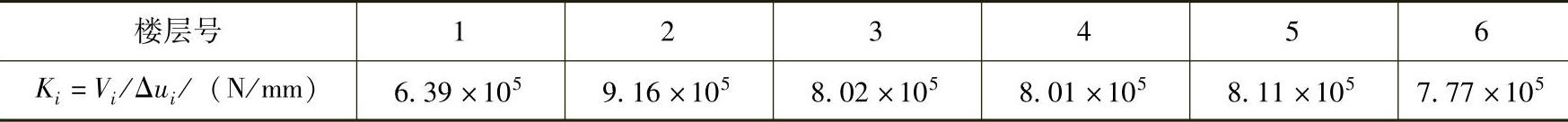

各楼层Y方向的地震剪力Vi与层间平均位移Δui之比(Ki=Vi/Δui)见表2.2.1。试问,下列关于结构规则性的判断,其中何项正确?

图 2.2.3

(A)平面规则,竖向不规则(B)平面不规则,竖向不规则

(C)平面不规则,竖向规则(D)平面规则,竖向规则

表 2.2.1

〖试题2.2.4〗(2008年)

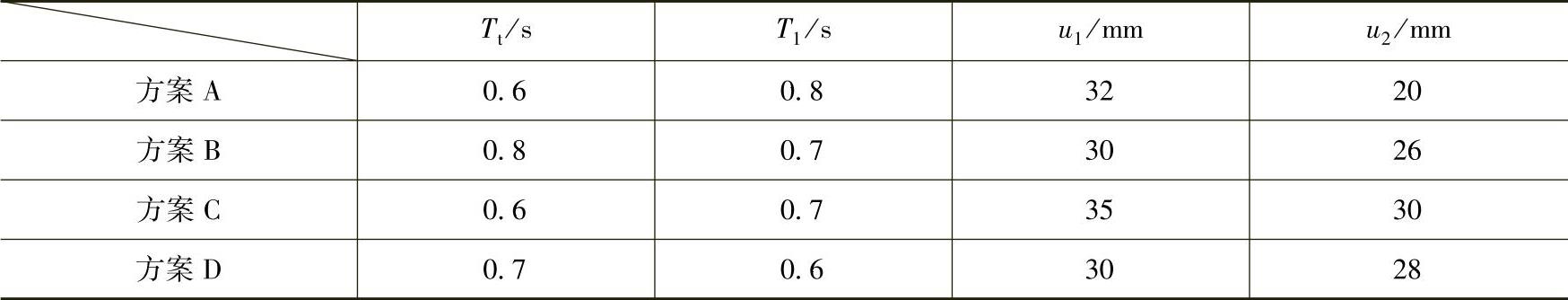

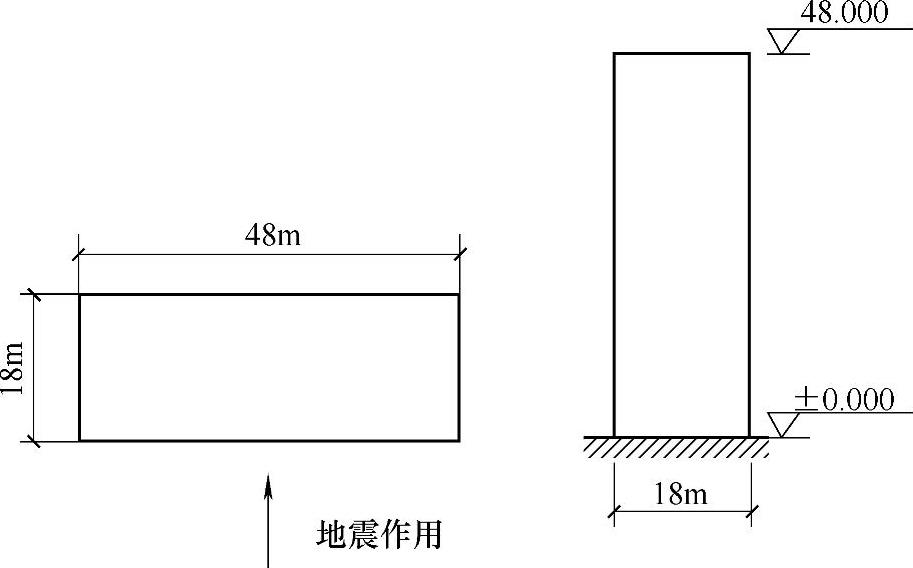

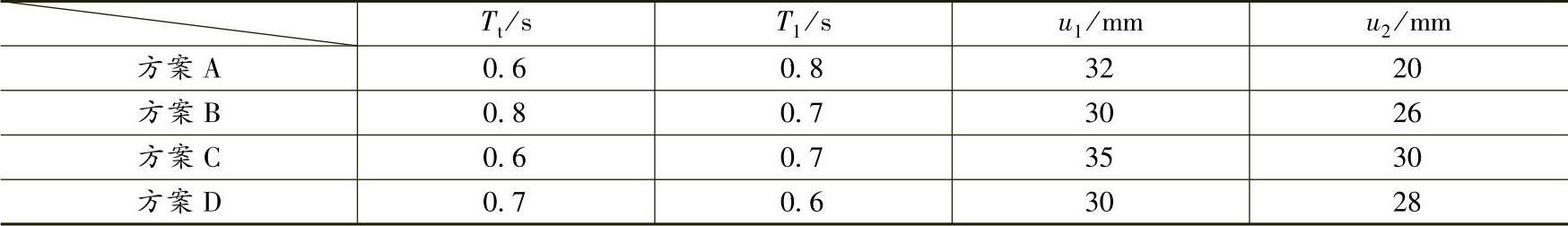

某12层现浇框架-剪力墙结构,抗震设防烈度8度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,Ⅱ类建筑场地,建筑物平、立面如图2.2.4所示,非承重墙采用非黏土类砖墙。

由于结构布置不同,形成四个不同的结构抗震方案。水平地震作用分析时,四种方案中与限制结构扭转效应有关的主要数据见表2.2.2,其中Tt为以结构扭转为主的第一自振周期,T1为以平动为主的第一自振周期,u1为最不利楼层竖向构件的最大水平位移,u2为相应于u1的楼层水平位移平均值。试问,在抗震设计中,如果仅从限制结构的扭转效应方面考虑,表2.2.2中哪一种方案对抗震最为有利?

图 2.2.4

表 2.2.2

(A)方案A (B)方案B (C)方案C (D)方案D

〖试题2.2.5〗(2009年)

某六层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,其中梁、柱混凝土强度等级均为C30。

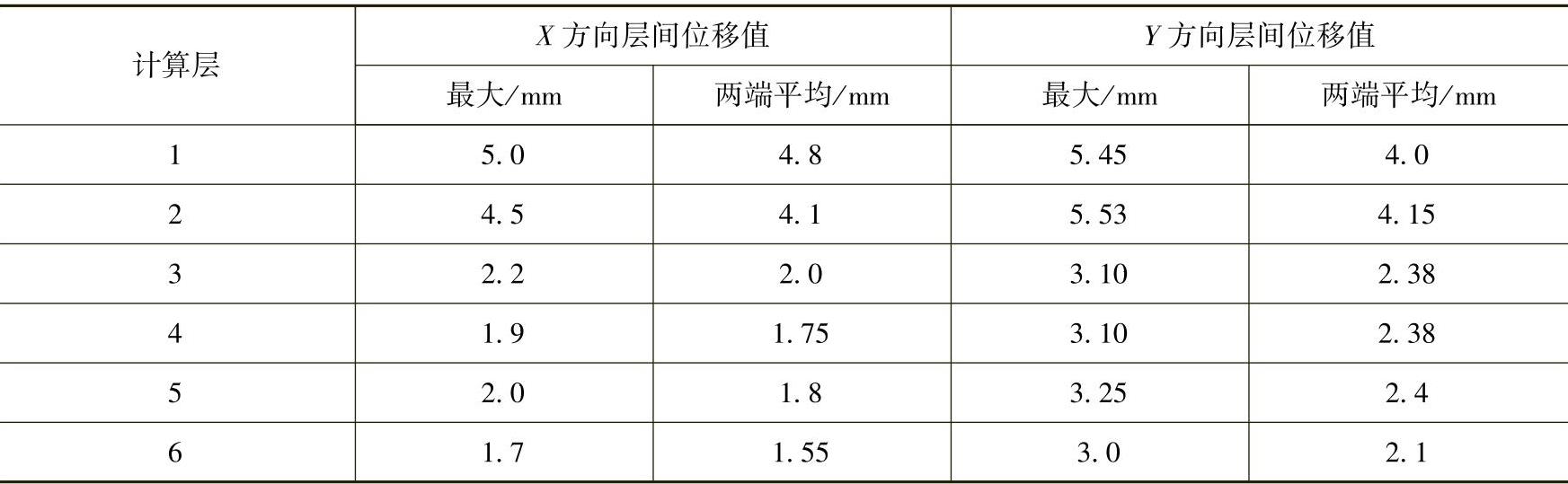

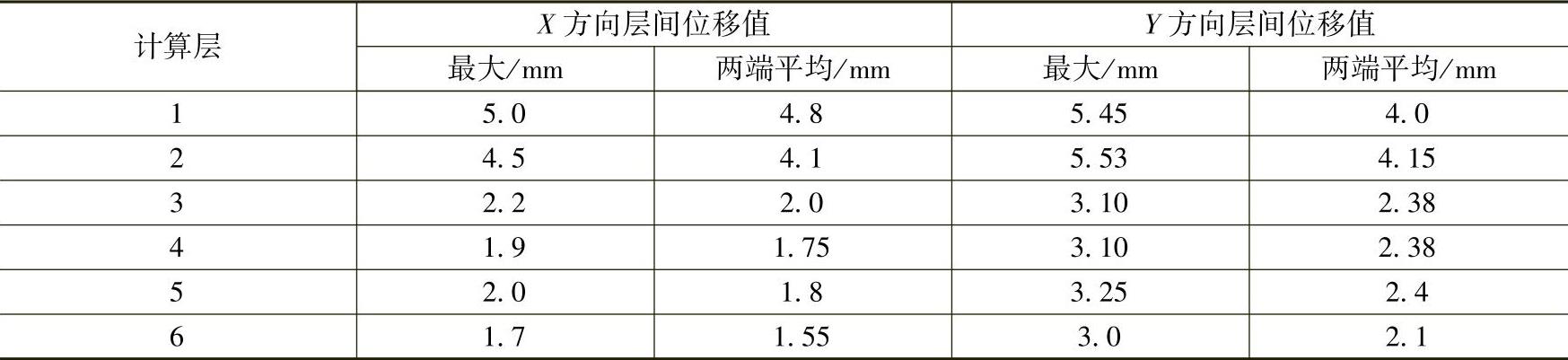

各楼层在地震作用下的弹性层间位移见表2.2.3。试问,下列关于该结构扭转规则性的判断,其中何项正确?

表 2.2.3

(A)不属于扭转不规则结构(B)属于扭转不规则结构

(C)仅X方向属于扭转不规则结构(D)无法对结构规则性进行判断

〖试题2.2.6〗、〖试题2.2.7〗(2012年一级)

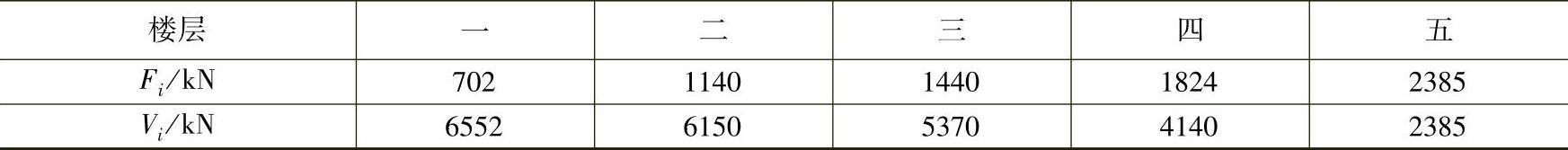

某五层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,柱网尺寸为9m×9m,各层层高均为4.5m,位于8度(0.3g)抗震设防地区,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,建筑抗震设防类别为丙类。已知各楼层的重力荷载代表值均为18000kN。

〖试题2.2.6〗求规定的水平力

假设,用CQC法计算,作用在各楼层的最大水平地震作用标准值Fi(kN)和水平地震作用的各楼层剪力标准值Vi(kN)见表2.2.4所示。试问,计算结构扭转位移比对其平面规则性进行判断时,采用的二层顶楼面的“给定水平力F2′(kN)”与下列何项数值最为接近?

表 2.2.4

(A)300 (B)780 (C)1140 (D)1220

〖试题2.2.7〗判断规则性

假设,用软件计算的多遇地震作用下的部分计算结果如下所示:

Ⅰ.最大弹性层间位移Δu=5mm;

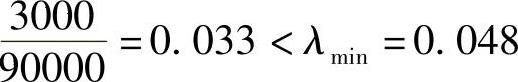

Ⅱ.水平地震作用下底部剪力标准值VEk=3000kN;

Ⅲ.在规定水平力作用下,楼层最大弹性位移为该楼层两端弹性水平位移平均值的1.35倍。

试问,针对上述计算结果是否符合《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)有关要求的判断,下列何项正确?

图 2.2.5

(A)Ⅰ、Ⅱ符合,Ⅲ不符合

(B)Ⅰ、Ⅲ符合,Ⅱ不符合

(C)Ⅱ、Ⅲ符合,Ⅰ不符合

(D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均符合

〖试题2.2.8〗扭转位移比控制(2013年一级)

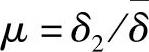

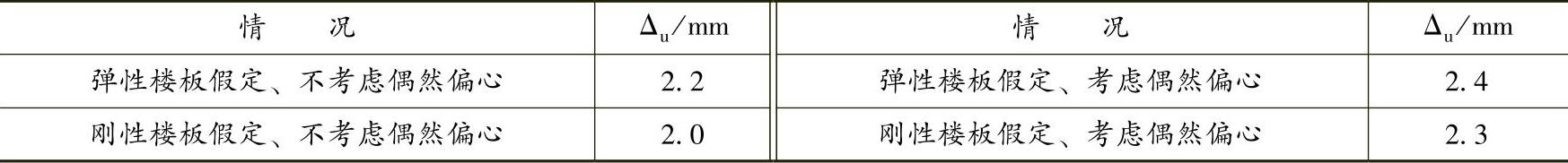

某20层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙办公楼,某层层高3.5m,楼板自外围竖向构件外挑。多遇水平地震标准值作用下,楼层平面位移如图2.2.5所示。该层层间位移采用各振型位移的CQC组合值,如表2.2.5所示,整体分析时采用刚性楼盖假定,在阵型组合后的楼层地震剪力换算的水平力作用下楼层层间位移如表2.2.5所示。试问,该楼层扭转位移比控制验算时,其扭转位移比应取下列何项数值?

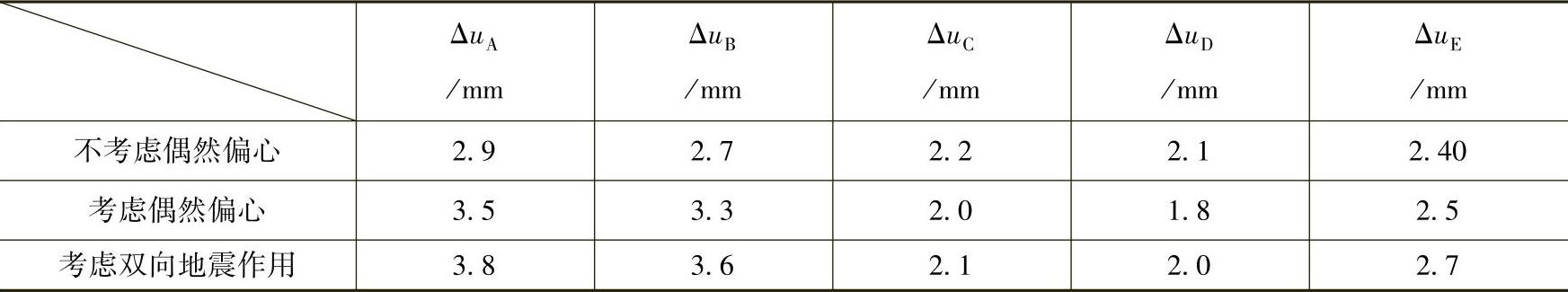

表 2.2.5a

表 2.2.5b

注:ΔuA—同一侧楼层角点(挑板)处最大层间位称;ΔuB—同一侧楼层角点处竖向构件最大层间位移;ΔuC—同一侧楼层角点(挑板)处最小层间位移;ΔuD—同一侧楼层角点处竖向构件最小层间位移;ΔuE—楼层所有竖向构件平均层间位移。

(A)1.25 (B)1.28 (C)1.31 (D)1.36

(二)平面布置宜规则、对称

《建筑抗震设计规范》规定:

3.4.2 建筑设计应重视其平面的规则性对抗震性能及经济合理性的影响,宜择优选用规则的形体,其抗侧力构件的平面布置宜规则对称。

《高层建筑混凝土结构技术规程》规定:

3.4.1 在高层建筑的一个独立结构单元内,结构平面形状宜简单、规则,质量、刚度和承载力分布宜均匀。不应采用严重不规则的平面布置。

3.4.2 高层建筑宜选用风作用效应较小的平面形状。

3.4.3 抗震设计的混凝土高层建筑,其平面布置宜符合下列规定:

1 平面宜简单、规则、对称,减少偏心。

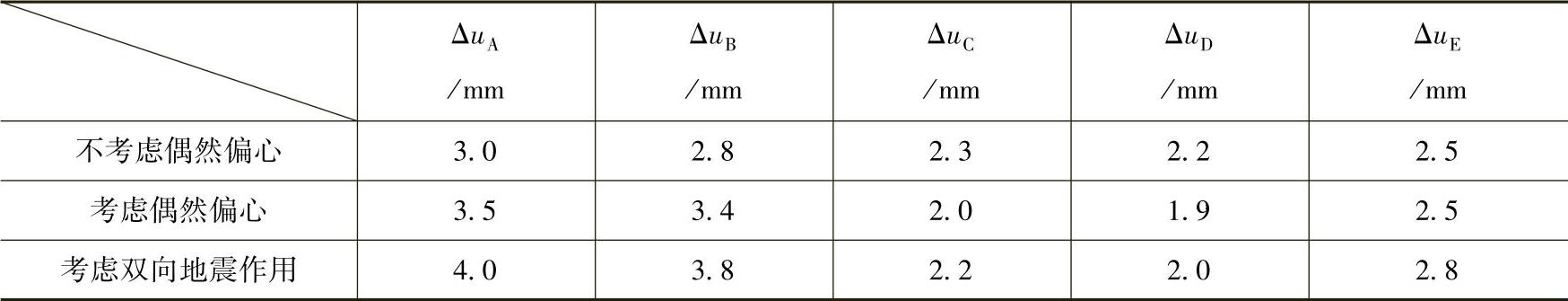

一般来说地震作用的垂直分量较小,只有水平分量的1/3~2/3,在很多情况下(如6~8度区)可主要考虑水平地震作用的影响,相应地,抗震结构的总体布置主要是抵抗水平力的抗侧力结构(框架、抗震墙、支撑、筒体等)的布置。结构的总体布置是影响建筑物抗震性能的关键问题。结构的平面布置必须有利于抵抗水平力和竖向荷载,受力明确,传力直接,建筑物的各结构单元的平面形状和抗侧力结构的分布应当力求简单规则,均匀对称,减少扭转的影响(图2.2.6)。

图2.2.6 简单的规则平面

地震区的建筑,平面形状以正方形、矩形、圆形为好,正多边形、椭圆形也是较好的平面形状。但是在实际工程中,由于建筑用地、城市规划、建筑艺术和使用功能等多方面要求,建筑物不可能都设计成正方形、圆形,必然会出现L形、T形、U形、H形等各种各样的平面形状。对于非方形、非圆形的建筑平面,也不一定就是不规则的建筑,这就有一个如何认定平面规则建筑的问题。

(三)平面不规则

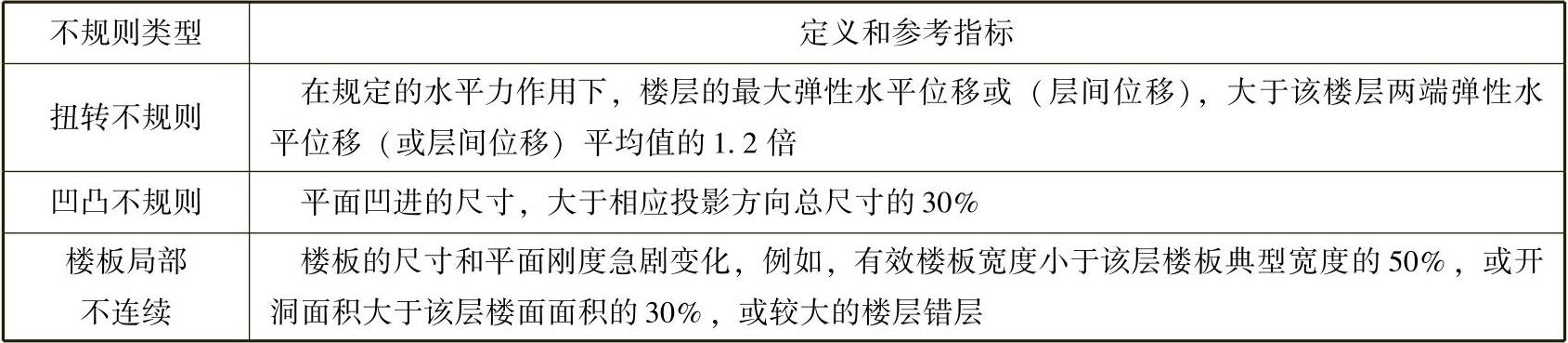

《建筑抗震设计规范》对平面规则与不规则的区分,规定了一些定量的参考界限。这些指标是概念设计的参考性数值而不是严格的数值,使用时需要综合判断。

《建筑抗震设计规范》规定:3.4.3 建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性,应按下列要求划分:

1 混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土组合结构房屋存在表3.4.3-1所列举的某项平面不规则类型时,应属于不规则的建筑:

表3.4.3-1 平面不规则的主要类型

2 砌体房屋、单层工业厂房、单层空旷房屋、大跨屋盖建筑和地下建筑的平面和竖向不规则性的划分,应符合本规范有关章节的规定。

这里把平面不规则分成三类,下面将《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》的相应规定综合起来对这三种“平面不规则”进行讨论。

1.扭转不规则

地震作用是由于地面运动引起的结构反应而产生的惯性力,其作用点在结构的质量中心点,如果结构中各抗侧力结构抵抗水平力的合力点(即结构的刚心)与结构的重心重合,则结构在地面平动作用下,不会激起扭转振动。对称结构在单向水平地震动下,仅发生平移振动,各层构件的侧移量相等,水平地震力应按刚度分配,受力比较均匀。

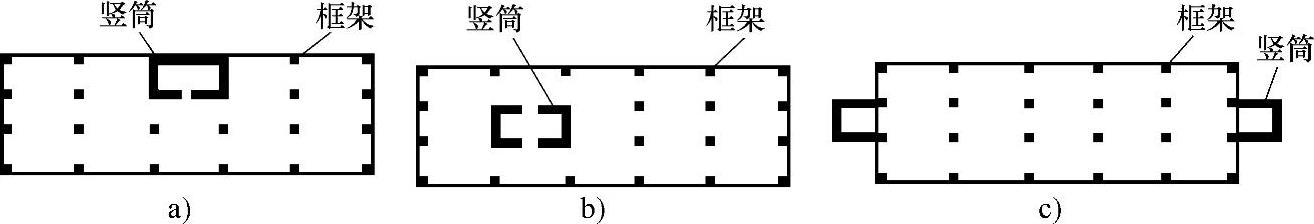

进行结构方案平面布置时,应使结构抗侧力体系对称布置,以避免扭转。在规则平面中,如果结构刚度的分布不对称,仍然会产生扭转。因此在结构布置中,应特别注意具有很大侧向刚度的钢筋混凝土墙体和钢筋混凝土芯筒的位置,力求在平面上对称,不宜偏置在建筑物的一边,也不宜将钢筋混凝土竖筒凸出建筑主体之外,如图2.2.7所示。

图2.2.7 不利于抗震的结构布置

非对称结构由于质量中心与刚度中心不重合,即使在单向水平地震动下也会激起扭转振动,产生平移扭转耦联振动。由于扭转振动的影响,远离刚度中心的构件侧移量明显增大,所分担的水平地震剪力也显著增大,很容易出现因超出允许抗力和变形极限而发生严重破坏,甚至导致整体结构因一侧构件失效而倒塌。为了把扭转效应降低到最低程度,应尽可能减小结构质量中心与刚度中心的距离。

对于抗震建筑,即使结构布置是对称的,建筑的质量分布也很难做到均匀分布,质心和刚心的偏离在所难免,更何况地面运动不仅仅是平动,还常伴有转动分量,地震时结构出现扭转振动是可能的。所以,在结构布置时除了要求各向对称外,还希望能够具有较大的抗扭刚度,因此,侧移刚度大的抗震墙最好能沿建筑外墙的周边布置,以提高结构的整体抗扭刚度。同时应特别注意具有很大抗推刚度的钢筋混凝土墙体和钢筋混凝土芯筒位置,力求在平面上要居中和对称。此外,抗震墙宜沿房屋周边布置,以使结构具有较大的抗扭刚度和较大的抗倾覆能力。同一楼层的抗侧力构件,宜具有大致相同的刚度、承载力和延性,截面尺寸不宜相差过大,以保证各构件能够共同受力,避免在地震中因受力悬殊而被“各个击破”。历次地震中都曾发生过这样的震例。

(1)“扭转位移比”和“扭平周期比”

扭转不规则的判断有两个指标:“扭转位移比”和“扭平周期比”。

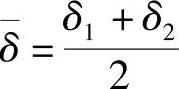

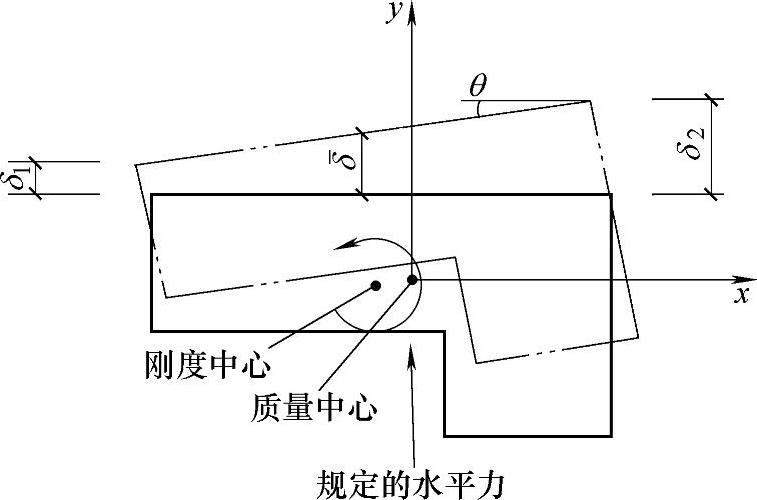

1)扭转位移比δ2/δ。扭转位移比的定义见图2.2.8,其中δ1为楼层弹性水平位移(或层间位移)的最小值,δ2为楼层弹性水平位移(或层间位移)的最大值, 为楼层两端弹性水平位移(或层间位移)的平均值,采用刚性楼板假定时

为楼层两端弹性水平位移(或层间位移)的平均值,采用刚性楼板假定时 ,扭转位移比

,扭转位移比 。

。

扭转位移比包含下列两项内容:

①楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移之比。

图 2.2.8

②楼层竖向构件的最大层间位移与平均层间位移之比。

楼层弹性水平位移(或层间位移)的计算假定是:

①刚性楼板假定。

②采用规定的水平力计算。

③考虑偶然偏心的影响及扭转耦联地震效应。

“规定的水平地震力”的内涵在《高层建筑混凝土结构技术规程》第3.4.5条的“条文说明”中有讲述,现摘录如下:

“规定水平地震力”一般可采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心。水平作用力的换算原则:每一楼面处的水平作用力取该楼面上、下两个楼层的地震剪力差的绝对值;连体下一层各塔楼的水平作用力,可由总水平作用力按该层各塔楼的地震剪力大小进行分配计算。结构楼层位移和层间位移控制值验算时,仍采用CQC的效应组合。

2)扭转周期与平动周期之比Tt/T1

扭转周期比是指以结构扭转为主的第一自振周期Tt与以平动为主的第一自振周期T1之比。有些结构一般情况下扭转位移量值很小,不一定有扭转问题。如完全对称的、且抗侧刚度集中在平面中部的框架-核心筒结构,这类结构一旦遭受意外的扭转作用,将会导致较大的扭转破坏,结构设计中应尽量避免。故要判断结构的抗扭能力大小,要求结构的抗扭能力不能太弱。结构扭转周期过大,说明该结构的抗扭能力弱,控制结构扭转周期和平动周期的比值,其目的就是控制结构的抗扭能力。对自振周期以扭转为主及以平动为主的具体判别方法规范未予明确。而限制结构扭转周期和平动周期的比值在《高层建筑混凝土结构技术规程》第3.4.5条中作了具体规定:

A级高度高层建筑Tt/T1应≤0.9;

B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑Tt/T1,应≤0.85。

(2)划分扭转不规则的界限

1)《建筑抗震设计规范》的规定。《建筑抗震设计规范》第3.4.3条表3.4.3-1规定了划分扭转不规则的界限,现摘录如下:

表3.4.3-1 平面不规则的主要类型

《建筑抗震设计规范》3.4.3条的“条文说明”图3.4.3-1给出了扭转不规则的典型示例以便于理解。

图3.4.3-1 建筑结构平面的扭转不规则示例

《建筑抗震设计规范》3.4.4条规定了对薄弱部位采取的加强措施。3.4.4 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:

1 平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:

1)扭转不规则时,应计入扭转影响,且楼层竖向构件最大的弹性水平位移和层间位移分别不宜大于楼层两端弹性水平位移和层间位移平均值的1.5倍,当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽。

2)《高层建筑混凝土结构技术规程》规定。《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.6条规定了划分不规则的界限。该条讲述了三个问题:

①“扭转位移比”的控制值。

②“扭转周期与平动周期之比Tt/T1”的控制值。

③“当最大层间位移远小于规范限值时,可适当放宽”;究竟应如何把握,在注中作了交代。

3.4.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。

注:当楼层的最大层间位移角不大于本规程第3.7.3条规定的限值的40%时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放宽,但不应大于1.6。

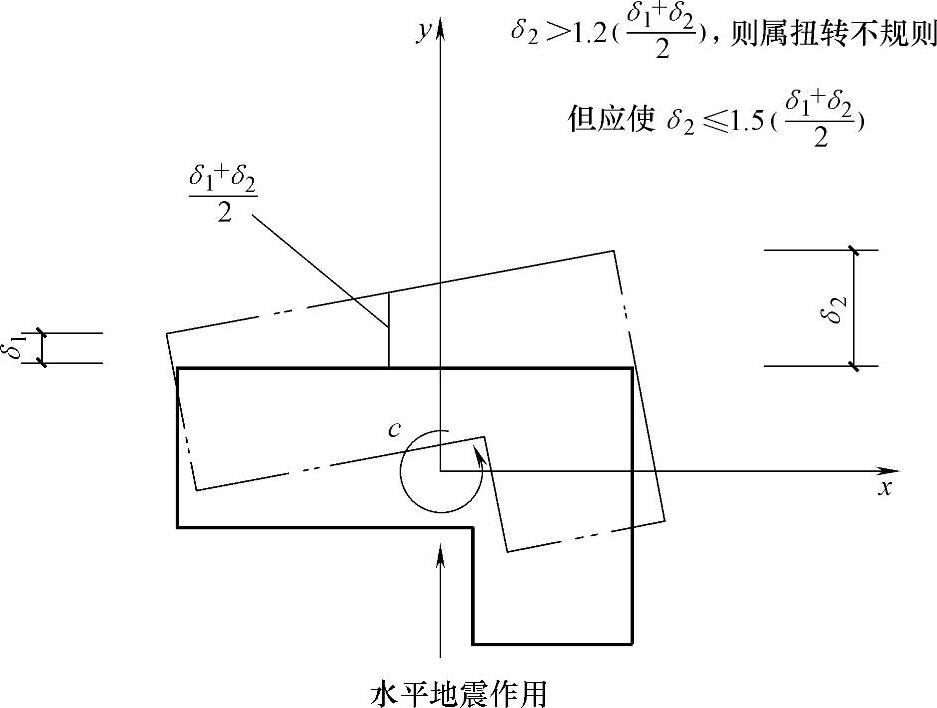

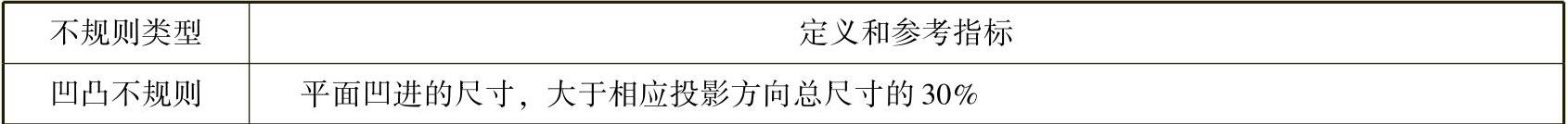

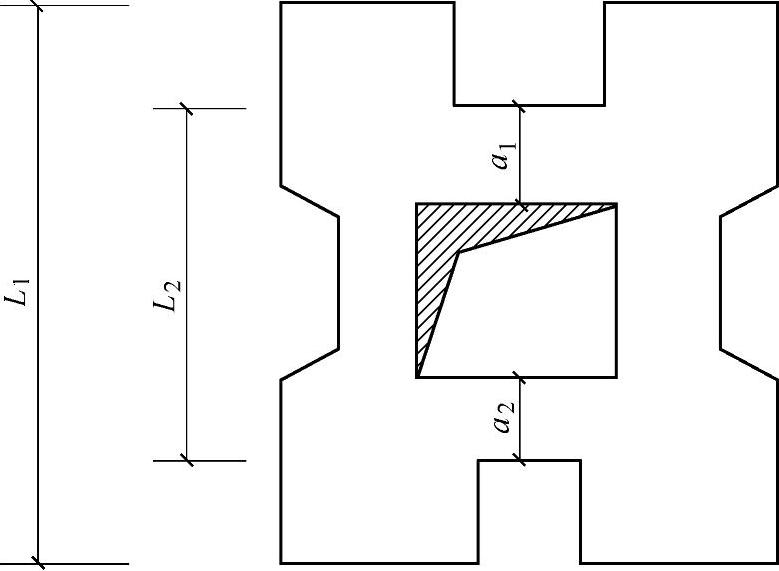

2.凹凸不规则

(1)《建筑抗震设计规范》的规定

《建筑抗震设计规范》3.4.3条表3.4.3-1规定了划分凹凸不规则的界限,现摘录如下:

表3.4.3-1 平面不规则的主要类型

《建筑抗震设计规范》3.4.3条的“条文说明”中图3.4.3-2给出了凹凸不规则的典型示例以便于读者理解。

图3.4.3-2 建筑结构平面的凸角或凹角不规则示例

《建筑抗震设计规范》3.4.4条规定了对薄弱部位采取的加强措施。(https://www.xing528.com)

3.4.4 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:

1 平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:

2)凹凸不规则时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型;高烈度或不规则程度较大时,宜计入楼板局部变形的影响。

3)平面不对称且凹凸不规则,可根据实际情况分块计算扭转位移比,对扭转较大的部位应采用局部的内力增大系数。

(2)《高层建筑混凝土结构技术规程》规定

《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.3条规定了划分不规则的界限。3.4.3 抗震设计的混凝土高层建筑,其平面布置宜符合下列规定:

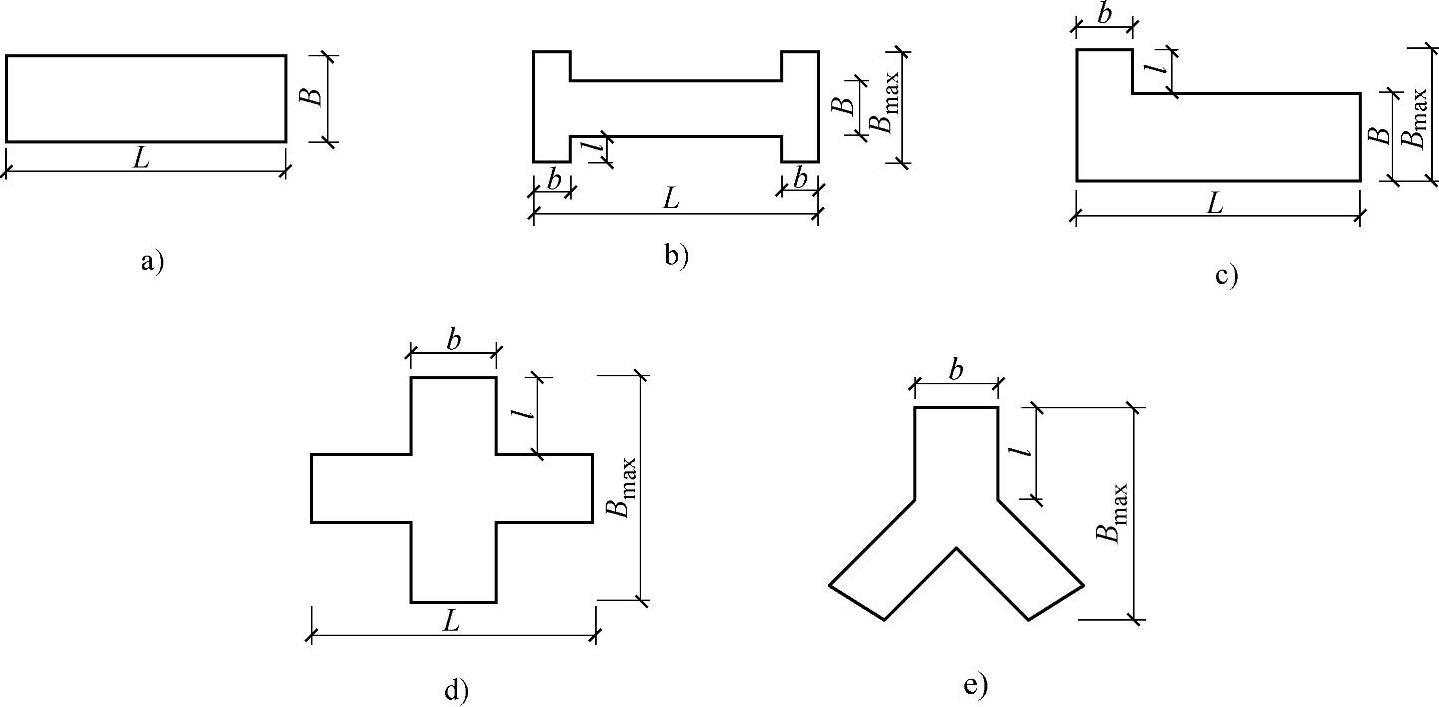

2 平面长度不宜过长(图3.4.3),L/B宜符合表3.4.3的要求。

图3.4.3 建筑平面示意

表3.4.3 平面尺寸及凸出部位尺寸的比值限值

3 平面凸出部分的长度l不宜过大、宽度b不宜过小(图3.4.3),l/Bmax、l/b宜符合表3.4.3的要求。

4 建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置。

《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.3的“条文说明”讲述了有关的机理。

3.4.3 平面过于狭长的建筑物在地震时由于两端地震波输入有位相差而容易产生不规则振动,产生较大的震害,表3.4.3给出了L/B的最大限值。在实际工程中,L/B在6度、7度抗震设计时最好不超过4;在8度、9度抗震设计时最好不超过3。

平面有较长的外伸时,外伸段容易产生局部振动而引发凹角处应力集中和破坏,外伸部分l/b的限值在表3.4.3中已列出,但在实际工程设计中最好控制l/b不大于1。

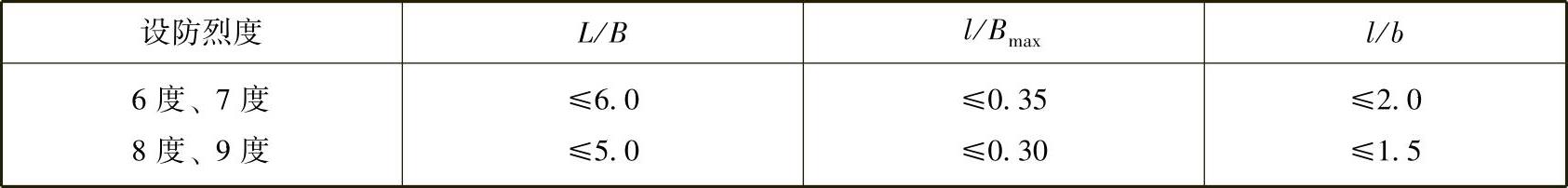

角部重叠和细腰形的平面图形(图1),在中央部位形成狭窄部分,在地震中容易产生震害,尤其在凹角部位,因为应力集中容易使楼板开裂、破坏,所以不宜采用。如采用,这些部位应采取加大楼板厚度、增加板内配筋、设置集中配筋的边梁、配置45°斜向钢筋等方法予以加强。

需要说明的是,表3.4.3中,三项尺寸的比例关系是独立的规定,一般不具有关联性。

图1 角部重叠和细腰形平面示意

《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.7条规定了对薄弱部位采取的加强措施。3.4.7 艹字形、井字形等外伸长度较大的建筑,当中央部分楼板有较大削弱时,应加强楼板以及连接部位墙体的构造措施,必要时可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板。

3.楼板局部不连续

(1)《建筑抗震设计规范》的规定

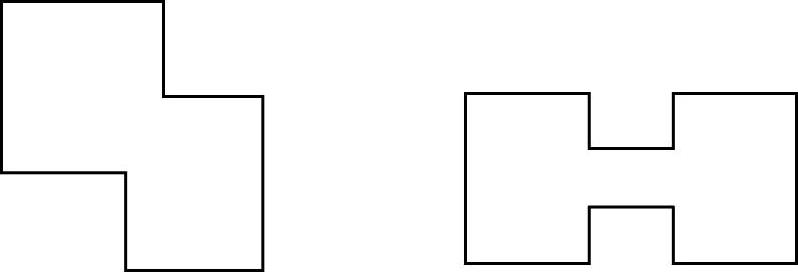

《建筑抗震设计规范》3.4.3条中表3.4.3-1规定了划分不规则的界限,现摘录如下。

表3.4.3-1 平面不规则的主要类型

图 2.2.9

表中所述“有效楼板宽度”与“楼板典型宽度”均是从楼板传递水平地震作用的角度来度量的,具体情况如图2.2.9所示。“有效楼板宽度”是指所考察位置实际能传递水平地震作用的楼板宽度,即扣除相关洞口后实际存在的楼板宽度。“楼板典型宽度”指楼层的楼板代表性宽度,是楼板面积占大多数区域的楼板宽度。

《建筑抗震设计规范》3.4.3条的“条文说明”中图3.4.3-3给出了楼板局部不连续的典型示例,特摘录如下以便读者理解。

图3.4.3-3 建筑结构平面的局部不连续示例(大开洞及错层)

《建筑抗震设计规范》3.4.4条规定了对薄弱部位采取的加强措施。

3.4.4 建筑形体及其构件布置不规则时,应按下列要求进行地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施:

1 平面不规则而竖向规则的建筑,应采用空间结构计算模型,并应符合下列要求:

2)凹凸不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型;高烈度或不规则程度较大时,宜计入楼板局部变形的影响。

3)平面不对称且局部不连续,可根据实际情况分块计算扭转位移比,对扭转较大的部位应采用局部的内力增大系数。

(2)《高层建筑混凝土结构技术规程》规定

《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.6条规定了划分不规则的界限。

3.4.6 当楼板平面比较狭长、有较大的凹入或开洞时,应在设计中考虑其对结构产生的不利影响。有效楼板宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。

《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.6的“条文说明”讲述了有关的机理。

楼板有较大凹入或开有大面积洞口后,被凹口或洞口划分开的各部分之间的连接较为薄弱,在地震中容易相对振动而使削弱部位产生震害,因此对凹口或洞口的大小应加以限制。设计中应同时满足本条规定的各项要求。以图2所示平面为例,L2不宜小于0.5L1,a1与a2之和不宜小于0.5L2且不宜小于5m,a1和a2均不应小于2m,开洞面积不宜大于楼面面积的30%。

图2 楼板净宽度要求示意

《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.8条规定了对薄弱部位采取的加强措施。

3.4.8 楼板开大洞削弱后,宜采取下列措施:

1 加厚洞口附近楼板,提高楼板的配筋率,采用双层双向配筋。

2 洞口边缘设置边梁、暗梁。

3 在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。

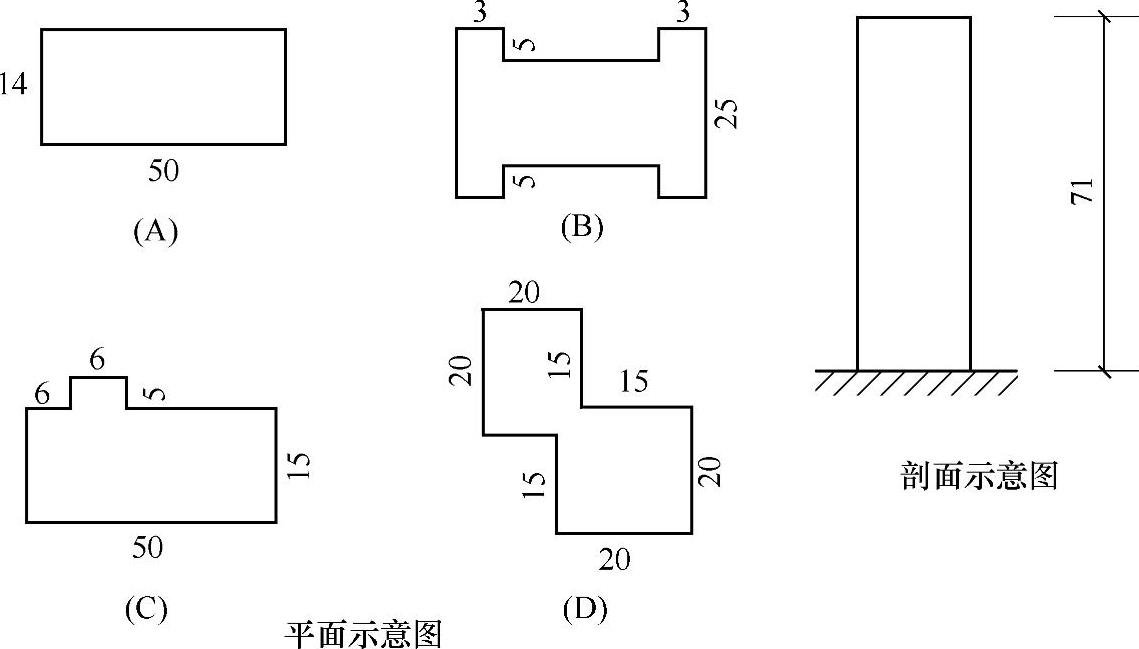

4.算例

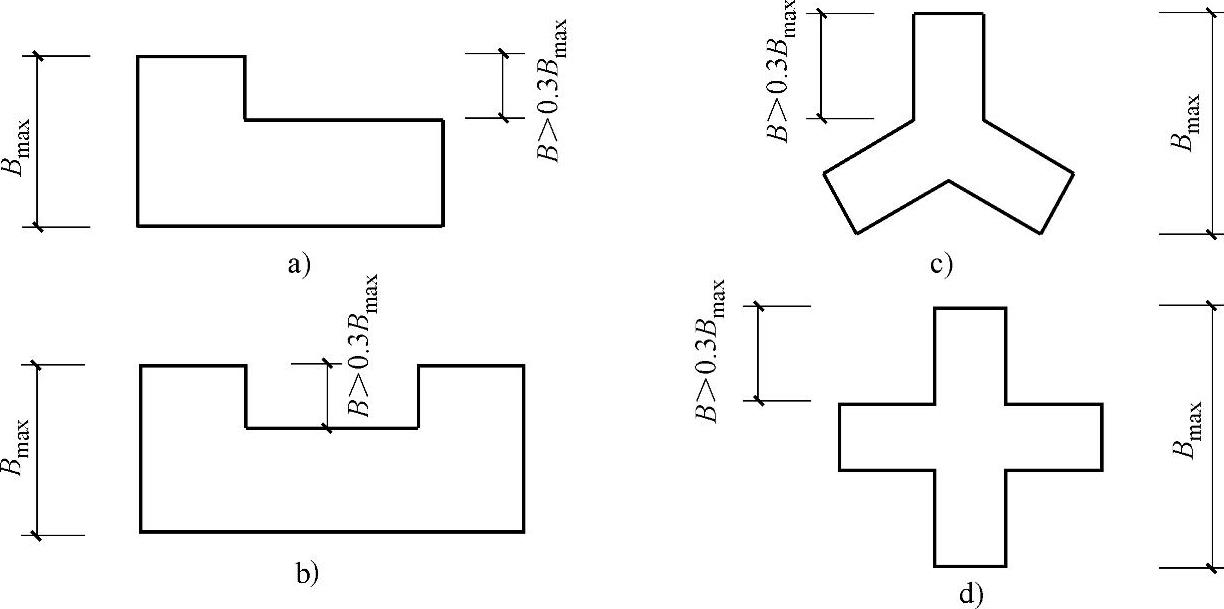

【例2.2.1】 结构的平面布置

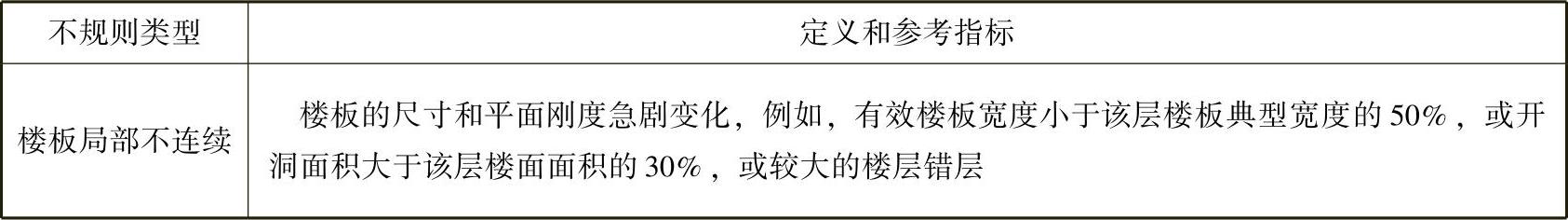

条件:拟建于8度区、Ⅱ类场地上的高度为71m的框-剪结构,其平面布置有四个方案。各平面示意如图2.2.10所示(长度单位:m),该建筑竖向体型无变化。

图 2.2.10

要求:仅从结构布置方面考虑,比较各方案的合理性。

答案:根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.2条的规定,方案A:H/B=71/14=5.0725,不可。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.2条的规定,对于

方案A:L/B=50/14=3.57<5.0,可以。

方案B:l/b=5/3=1.67>1.5,不可。

方案C:L/B=50/15=3.33<5.0,H/B=71/15=4.73<5,可以。

l/Bmax=5/20=0.25<0.3,可以。

l/b=5/6=0.83<1.5,可以。

方案D:细腰形不可以。

【例2.2.2】 某六层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为二级,其中梁、柱混凝土强度等级均为C30。各楼层在地震作用下的弹性层间位移见表2.2.6。试问,下列关于该结构扭转规则性的判断,其中何项正确?

表 2.2.6

(A)不属于扭转不规则结构 (B)属于扭转不规则结构

(C)仅X方向属于扭转不规则结构 (D)无法对结构规则性进行判断

答案:(B)

解答:X方向:最大位移/平均位移,均小于1.2。

Y方向:1~6层最大位移/平均位移,分别为:1.36、1.33、1.3、1.3、1.35、1.43,均大于1.20。

根据《建筑抗震设计规范》表3.4.3-1,最大位移与平均位移之比大于1.2,属于扭转不规则结构。

【例2.2.3】 某12层现浇框架-剪力墙结构,抗震设防烈度8度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,Ⅱ类建筑场地,建筑物平、立面如图2.2.11所示,非承重墙采用非黏土类砖墙。

由于结构布置不同,形成四个不同的结构抗震方案。水平地震作用分析时,四种方案中与限制结构扭转效应有关的主要数据见表2.2.7,其中T1为以结构扭转为主的第一自振周期,T2为以平动为主的第一自振周期,u1为最不利楼层竖向构件的最大水平位移,u2为相应于u1的楼层水平位移的平均值。

图 2.2.11

表 2.2.7

试问,在抗震设计中,如果仅从限制结构的扭转效应方面考虑,下列哪一种方案对抗震最为有利?

(A)方案A (B)方案B (C)方案C (D)方案D

答案:(C)

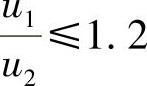

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.5条及条文说明,应满足下列条件: ;

;

方案B、D: ,不合理。

,不合理。

方案A: ,不合理。

,不合理。

方案C: ,

, ,合理。

,合理。

【例2.2.4】 结构布置中的抗扭刚度

条件:若楼板在自身平面内的刚度为无限大,在剪力墙面积及长度相同的条件下,如图2.2.12所示。

要求:选择抗扭刚度最大的。

图 2.2.12

答案:剪力墙“周边均匀、对称”布置时,抗扭刚度最大。因此(C)的抗扭刚度最大。

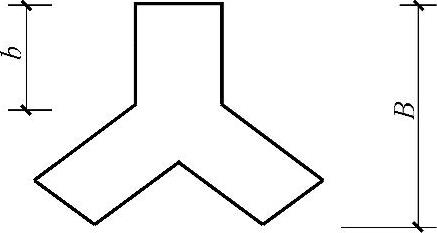

【例2.2.5】 根据《建筑抗震设计规范》中图2.2.13所示的结构平面,当尺寸b、B符合下列( )时属于平面不规则。

(A)b≤0.25B (B)b>0.3B

(C)b≤0.3B (D)b>0.25B

答案:(B)

根据《建筑抗震设计规范》第3.4.3条解答。

【例2.2.6】 题干见〖试题2.2.6〗(2012年一级)

答案:(B)

图 2.2.13

根据《抗规》[1]第3.4.3条的条文说明,在进行结构规则性判断时,计算扭转位移比所用的“给定水平力”采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,因此,作用在二层顶的“给定水平力F2′”为:F2′=6150-5370=780kN

【例2.2.7】 题干见〖试题2.2.7〗(2012一级)

答案:(B)

Ⅰ. ,符合《抗规》第5.5.1条的要求。

,符合《抗规》第5.5.1条的要求。

Ⅱ.重力荷载代表值G=5×18000=90000kN根据《抗规》第5.2.5条, ,不符合规范要求。

,不符合规范要求。

Ⅲ.根据《抗规》第3.4.3条及3.4.4条,位移比不宜大于1.5,当介于1.2~1.5之间时,属于一般不规则项,应采用空间结构计算模型进行分析计算,但不属于“不符合规范要求”。

【例2.2.8】 (2014年一级,原题为连锁题中一道子题)

某A级高度现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,各楼层层高4.0m,质量和刚度分布明显不对称,相邻振型的周期比大于0.85。采用振型分解反应谱法进行多遇地震作用下结构弹性位移分析,由计算得知,在水平地震作用下,某楼层竖向构件层间最大水平位移Δu如下表所示。

试问,该楼层符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010要求的扭转位移比最大值为下列何项数值?

(A)1.2 (B)1.4 (C)1.5 (D)1.6

答案:(D)

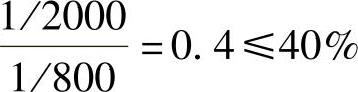

根据《高规》3.4.5条注:当楼层的最大层间位移角不大于本规程3.7.3条规定限值的40%时,该楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值可适当放松,但不应大于1.6。

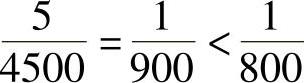

结构层间侧移角:θ=2/4000=1/2000。

根据《高规》3.7.3条,查其允许值为1/800,

即有 ,可放松至1.6。故选(D)。

,可放松至1.6。故选(D)。

【例2.2.9】 (2014年一级)

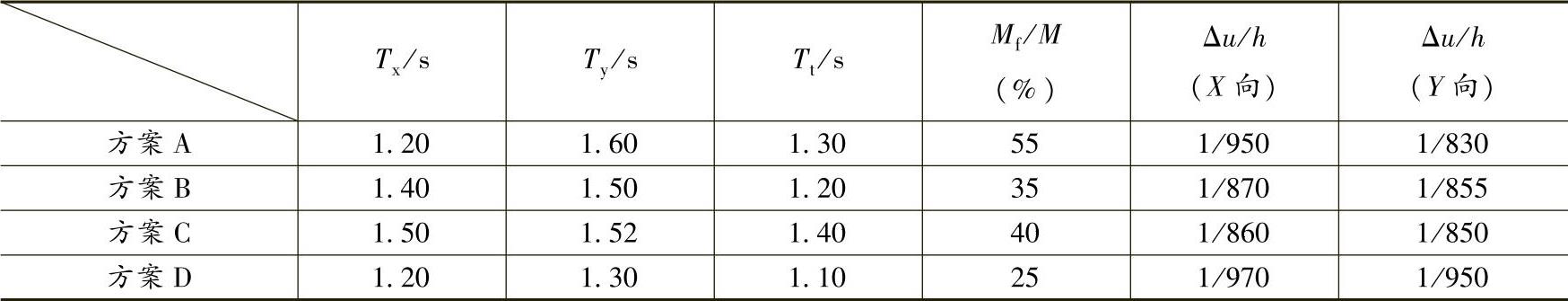

某拟建18层现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼,房屋高度为72.3m,抗震设防烈度为7度,丙类建筑,Ⅱ类建筑场地,方案设计时,有四种结构方案,多遇地震作用下的主要计算结果见下表。

注:Mf/M—在规定水平力作用下,结构底层框架部分承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比值,表中取X、Y两方向的较大值。

假定,剪力墙布置的其他要求满足规范规定。试问,如果仅从结构规则性及合理性方面考虑,四种方案哪种方案最优?

(A)方案A (B)方案B (C)方案C (D)方案D

答案:(B)

根据《高规》3.4.5条,7度,72.3m,A级,则Tt/T1≤0.9。

(A)Tt/Ty=1.30/1.60=0.81,50<Mf/M=55<80,按框架适当增加,框架50m,不适合。

(B)Tt/Ty=1.20/1.50=0.8。

(C)1.40/1.52=0.92>0.9,不符合。

(D)1.10/1.30=0.85。

(B)与(D)再进行对比:

(B)Tt/Tx=1.20/1.40=0.86;(D)Tt/Tx=1.1/1.2=0.91>0.9

根据《高规》3.4.5条条文说明,有的工程如两个方向的第一振型周期与Tt的比值均能满足限值要求,其抗扭刚度更为理想(215页倒数第四行),故(B)更合适,选(B)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。