在汽车的碰撞事故中,小轿车车头因碰撞造成的形变量能直接应用于有效碰撞速度(有效碰撞速度的定义参看3.3.1节)的计算。因此对于小轿车车头形变量的正确测量是非常重要的。

如何能对小轿车的碰撞形变量进行准确的测量?这是一个目前还没有定论的问题。因为国内外文献至今没有看到有关这个问题的权威论述;而在车速鉴定实际工作中,从业者对于“碰撞形变量”这个概念的理解和实际操作也不尽相同。在这里,我们总结了多年从大量案例中积累的一些认识和实际操作的经验,提出了一套测量方法,供广大车速鉴定同行参考。

首先,应如何理解“小轿车碰撞形变量”这个概念?以小轿车撞墙为例,我们从视频上都看到过小轿车在碰撞试验中撞墙的画面,碰撞导致小轿车车头被压缩,即车身的长度缩短了。有一种看法认为:“碰撞形变量”就是指小轿车车身的缩短量。然而我们在实践中发现这样的理解是不对的。小轿车有效碰撞速度与形变量的关系,国内外公认的试验公式为[1]:

式中,ve为有效碰撞速度(km/h),在小轿车撞墙的条件下,它等于小轿车碰撞前的行驶车速;x为小轿车车头的形变量,单位为m。上式中若取x为小轿车车身的缩短量,则计算出的车速会偏低,不符合实际,原因显然是x偏小了。那么应该如何理解“形变量”这个概念呢?我们认为,小轿车形变量的准确名称是“小轿车碰撞塑性形变量”。所谓“塑性”,是指因碰撞造成的永久性的、不能自行恢复的形变。在小轿车与障碍物的碰撞案例中,我们能观察到,碰撞造成的小轿车车头的形变,并不限于车辆破损的受创面,而是从受创面向后延伸至一定的深度。撞击越剧烈,塑性形变就延伸得越深。所以,“碰撞形变量”应该是指从车头的前沿直至产生塑性形变最深处的距离。接下来的问题是,小轿车是一个复杂的结构体系,各部分的刚性、质量等差别很大,在实际的碰撞中,小轿车上部刚性较弱的车体和下部刚性很强的底盘的形变量往往是不一致的。那么,应该以什么部位形变的深度为准呢?我们认为,由于小轿车的底盘以及同定于底盘上的前保险杠、前纵梁等刚性部件不仅抗形变的刚性最强,而且它们也占小轿车总质量的很大比例,在碰撞中汽车的动能主要是由这些刚性部件的形变所吸收的,所以,小轿车的碰撞形变量,应主要以底盘以及固连于底盘上的刚性部件的形变深度为准。

同连于底盘上的刚性部件,根据小轿车的结构,从车头前沿向后,依次为前保险杠、前纵梁、减震器基座、A柱、B柱和C柱。一般较轻微的碰撞仅造成保险杠形变:严重一些的造成前纵梁形变,导致同连于前纵梁上的发动机向后位移:更剧烈的碰撞则使形变深入到减震器基座,甚至使A柱发生形变。对于小轿车形变量的大小,车速鉴定人员一般不可能都到事故发生地进行实际测量,而事故所在地办案人员由于缺乏专业的培训,一般义不可能提供准确的关于形变量的数据,这个问题如何解决呢?我们的解决办法是:车速鉴定人员首先对事故小轿车形变痕迹照片进行仔细的分析,在这个基础上,用电话指导办案人员在停车场内对事故小轿车的形变量进行实际勘测。对于小轿车与障碍物或与其他小轿车之问的碰撞,测量的方法和步骤是:

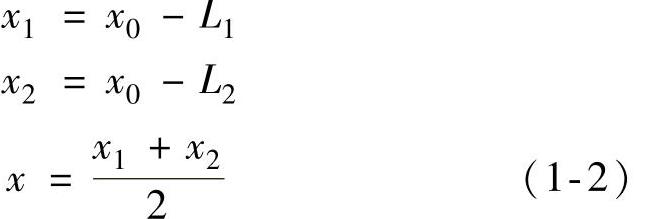

(1)测量形变量的深度。用皮尺测量从车头形变最深处到车尾的距离,记录读数并拍照取证。这个数据代表小轿车车身未形变部分的长度。因为小轿车碰撞后已被压缩,无法准确定位其车头前沿原来的位置。我们测量了车身未形变部分的长度,利用行驶证提供的小轿车车长的数值减去未形变的长度,就得到小轿车形变的深度,即小轿车的形变量。

(2)测量时应掀开发动机罩,勘查车头受损情况,寻找并核实小轿车车头刚性部件形变的最深位置。按保险杠→前纵梁(发动机)→减震器基座→A柱的次序由前往后依次勘查,确定形变最深的刚性部件。例如,核实形变最深到达减震器基座,则按此点对应深度,在车体侧面拉皮尺至车尾,测量未形变部分的长度。此外,小轿车在碰撞事故中,其左、右两侧的形变深度一般是不相等的,所以应在左、右两侧分别进行测量。

(3)如果条件允许,现场勘查人员应设法将小轿车车头用吊车吊起一个角度,或用其他设备将整车托起一个高度。勒查人员从下往上观察小轿车底盘形变的痕迹,并在底盘左、右两侧分别寻找并确定最深的形变部位,用同样的方法测量其到车尾的长度,并拍照取证。

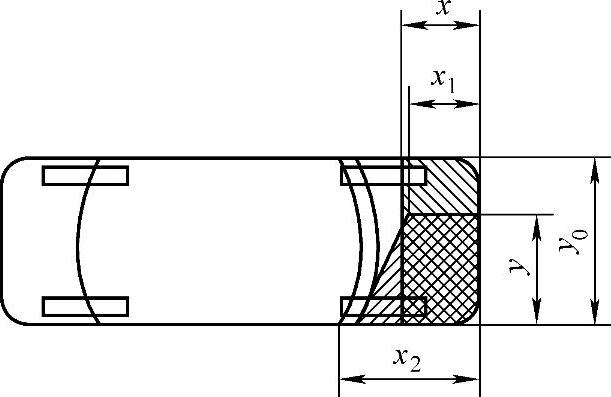

从车上方和从底盘下方往上观察到的形变深度可能并不完全一致。车速鉴定人员应通过传来的勘测照片进行分析,选取其中形变更明显的测量数据作为小轿车的形变深度,或者取两个数据的平均值。对于迎面正碰,测量的结果可用图1-12表示。

即形变量是左右两侧形变量的平均值。

图1-12 小轿车迎面正碰形变量的测量

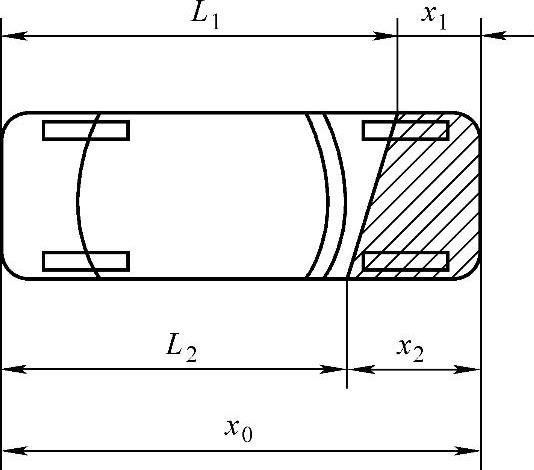

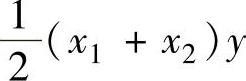

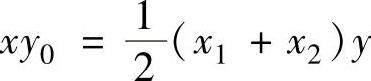

(4)在实际的碰撞事故中,有的案例并非是迎面对心碰撞,小轿车的碰撞形变只限于其车头的一侧。这时除了测量形变量的深度外,还要测量形变量的宽度。测量的方法可直接测量形变部分的宽度。典型的碰撞形变如图1-13所示。形变量的计算公式为(https://www.xing528.com)

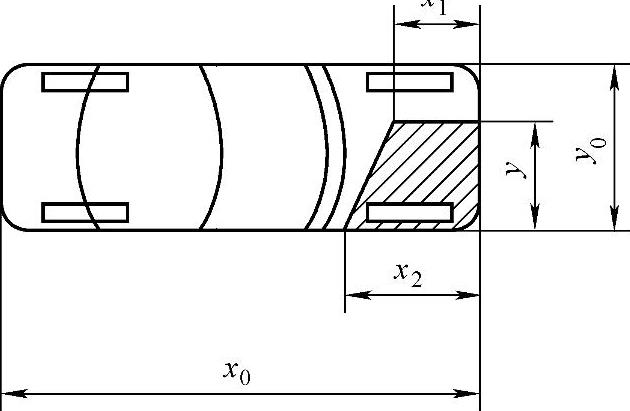

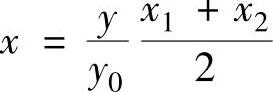

形变量计算公式的原理是:以形变区域梯形的面积除以车宽y0,它等价于小轿车遭遇车头迎面正碰时形变区域同面积矩形的高度,如图1-14所示。

图1-13 小轿车车头一侧遭遇碰撞形变量的测量

图1-14 小轿车形变量等价于同面积的矩形的高

小轿车一侧碰撞形变区域的梯形面积为

它等价于小轿车迎面正碰同面积的矩形形变,即

等价矩形的高度就是小轿车的等价形变量,即

以上讨论的是小轿车与障碍物碰撞或小轿车与小轿车碰撞的情况下形变量的测量方法。在这两种情况下,小轿车的碰撞部位在车头保险杠,故形变应以底盘以及固连于底盘的刚性部件的形变深度为准。在这类碰撞中,车辆上部车体形变的深度大致与下部刚性部件形变的深度是相近的。但在小轿车与大货车碰撞时,情况就完全不同。由于大货车的底盘较高,碰撞的典型形态是小轿车嵌入大货车底盘下方,小轿车首先遭遇撞击的部位不在其保险杠,而是上部车头。碰撞过程是小轿车车头嵌入大货车下方直至其保险杠与大货车的前轮及前轴发生碰撞后,其刚性的底盘以及固连于底盘的刚性部件才发生形变。因此在这类碰撞事故中,我们常看到这样的现场景象:小轿车底盘及相关刚性部件的形变并不算严重,但上部车体被严重压缩,甚至深达前排座位。在这样的情况下,形变量单独用小轿车底盘及相关刚性部件的形变深度或用车体的形变深度来衡量都是不合适的。我们认为此时应该以下部底盘及相关刚性部件的形变深度为主,适当考虑上部车体的形变深度的作用。例如,底盘和上部车体可按一定的权重比例(5∶5~7∶3),取二者的加权平均值作为小轿车的整车碰撞形变量。具体的权重比例因大货车底盘高低、两车碰撞形态不同而异,不能一概而论。在极端的情况下,例如我们曾遇到过小轿车横撞半挂大货车的案例,半挂车碰撞部位在前后轮之间,小轿车碰撞部位在上部车体,整个车顶几乎被完全掀掉,而下部底盘却相对完好,像这样的情况,就完全不能应用形变量的公式计算小轿车的车速,因为刚性薄弱的车顶的形变,并不能代表小轿车的碰撞形变量。对于不同的碰撞案例,车速鉴定人员应仔细分析参与碰撞两车的具体形变情况的照片,结合以往的实际经验选择适当的权重比例计算小轿车的碰撞形变量。

总之,对于小轿车碰撞形变量的测量,目前还没有一套公认的标准程序。以上介绍的是我们从实践中总结出的若干认识和经验,还有待广大车速鉴定工作者进一步检验和改进。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。