明末绘画艺术受尚奇观念的影响,“奇异”性是其最为突出的特征。不论在题材内容上,还是表现形式、手法或作品风格上都极具尚奇的美学特征。

首先,伴随着尚奇艺术观念的普遍流行,文人和艺术家们在绘画创作中诸多的题材内容都有着“奇”的特质。尤其是道释人物画题材或古怪内容画作的兴起,也可以视为尚奇观念的必然结果。李贽曾说:“世人厌平常而喜新奇,不知言天下之至新奇莫过于平常也。日月常,而千古常新;布帛菽粟常,而寒能暖、饥能饱,又何其奇也!是新奇正在于平常。世人不察,反于平常之外觅新奇,是岂得谓之新奇乎?”[133]可见李贽倡导对于奇的要求,并非是要在其不同寻常的题材之上“奇”,而是如《二刻拍案惊奇》序中说:“此则作者之苦心,又出于平平奇奇之外者也。”[134]也即如凌濛初《拍案惊奇凡例》指出的:“事类多近人情日用,不甚及鬼怪虚诞。正以画犬马难,画鬼神易,不欲为其易而不足征耳。亦有一二涉于神鬼幽冥,要是切近可信,与一味驾空说谎,必无是事者不同。”所以艺术作品既要在题材上出于平常,又要具有奇的特质才能被李贽、凌濛初这类文人所称道。

而明末以来随着王阳明心学的兴盛,阳明左派这类激进者的主张恰好和佛教思想有着很大的相似性,两者就建立起了关联和共通的基础。虽然佛教并未在明末思想运动中起到很大的积极意义,但是在新的儒学发展中两者的确走向了和睦相处的境地。李贽曾对佛学有过精彩的评价,由他对佛教的阐述我们即能感受到作为思想界的主流者对于佛教的基本看法,录出如下:

且佛之世界亦甚多。但有世界,即便有佛;但有佛,即使是我行游之处,为客之场。佛常为主,而我常为客,此又吾因果之最著者也。故欲知仆千万亿劫之果者,观仆今日之因即可知也。是故或时与西方佛坐谈,或时与十方佛共语,或客维摩净土,或客祗洹精舍,或游方丈、蓬莱,或到龙宫海藏。天堂有佛,即赴天堂;地域有佛,即赴地域。何必拘拘如白乐天之专往都率内院,天台智者永明寿禅师之专一求生西方乎?[135]

可见李贽认为“但有世界,即便有佛”,佛即是以随意无常的形式存在于我们生活中间,每个修行者不用过分强调外在形式的制约,可以用任何方式参禅论道。这样的认识,显然与其哲学主张是一致的。所以佛教的兴盛“一方面看起来好像是一种宗教现象,其反映了人对于社会快速变动及政治腐败的种种不安全感;同时,在另一方面,传统结构下的个人伦理及社会规矩,正在史无前例的崩解之中,就此而言佛教兴盛也是一种道德的复兴”[136]。士人们可以没有任何条件与约束来信奉或参与佛教活动,比如既不放弃自己的现有的儒士身份或入世思想,又能找到修身静心的方式。并且这些行为丝毫不与儒家的认识有相悖之处。这一点也正如美国学者高居翰所认为的,晚明道释画所选择的题材大都如净土宗和禅宗所主张的出离往生及参悟,佛教题材的罗汉受到喜爱是因为他们代表了在世俗中悟道的理想。[137]然而,罗汉作为佛教的因素又是区别于世俗者而独具圣贤或神灵般的超脱性,所以画家对于罗汉之类的形象认识也是超乎于世俗生活之上的。如历史上以道释画闻名的唐末五代著名画僧贯休(823—912),就以笔下奇怪脱俗的罗汉形象成为道释绘画者的典范。明末以来的世人对此类奇异形态人物画也是极为认可的。如周履靖在《天行道貌画人物论》中描述人物画的造型时就认为:“人物有行立坐卧,古怪秀雅。古如苍松老柏,不食烟火之像;怪如奇石崚嶒,廻非世人之姿……古怪可施与山林隐逸。”[138]所以当佛教人物画的造型具有“古怪”特征时,对于世人们才能彰显佛教道释人物所特有的圣贤或高士超凡脱俗之特质。这样的观念也就要将道释人物画与“古怪”形象之间达成一致的认识。

佛学及佛教活动在明末逐步兴盛,一方面随着参与人数与日俱增也成为人们较为熟悉的日常活动之一;另一方面它作为一种宗教形式,其宗教性质也必然决定它始终还是会和通俗文化存在一定距离而保持其“神圣化”。由于佛教文化这一双重特征,也恰好符合诸如上述李贽、凌濛初这类文人们所主张的,艺术作品既要在题材上出于平常,又要具有奇的这一要求,亦即是“出于平平奇奇之外者也”。

这类“在世俗中悟道”的道释绘画,不正与凌濛初所倡导的“出于平平奇奇之外者”的要求不谋而合吗?由此艺术家们可以通过道释人物题材的绘画,既避免过于平常无奇而流于“亦步亦趋”的庸俗之流,又能描绘罗汉、菩萨或佛教故事等人们尤为熟悉的题材从而获得“奇士”的特质。这一特征或可看作明末道释人物画获得空前发展的原因之一。换句话说就是,在明末以来对描绘极具古怪特征的道释人物为主要题材内容的绘画,获得巨大发展的思想根源是与尚奇观念密切相关的。

我们通观此时以丁云鹏、吴彬、崔子忠和陈洪绶等为代表的人物绘画作品,道释人物为题材的绘画创作在这一时期被普遍认可并取得丰硕的成果。

如徐沁在《明画录·论人物画》中称赞此时的人物画时所说:“有明吴次翁(吴伟)一派取法道元(吴道子),平山(张路)滥觞,渐沦恶道。仇氏(仇英)专工细密,不无流弊。近代北崔(崔子忠)南陈(陈洪绶),力追古法,所谓人物近不如古,非通论也。”[139]可见在徐沁看来仇英一类的人物画因为过于细密,追求古法不够,这里的“古法”实则就带有在内容与形式上所表现出来的距离感或奇异效果,而徐沁却认为如崔子忠、陈洪绶一类的画家则恰好具有这种特征。

图3-29 [明]丁云鹏 《六祖像图轴》北京荣宝斋藏

图3-30 [明]李麟 《文殊像图轴》上海博物馆藏

丁云鹏,这一时期道释人物画的代表,其作《六祖像图轴》[140](图3-29)描绘的是六祖慧能与三位僧人辩论经义的场面。人物造型即符合古怪这一特征,整幅作品气息高古沉稳、奇怪脱俗。画上并有当时画坛主盟董其昌引用六祖之语而为其所作的题跋,亦可见画坛主流者对于此类绘画题材的肯定与推崇。相传师法于丁云鹏的李麟(1558—1636)所绘藏于上海博物馆的《文殊像图轴》[141](图3-30),其中不仅文殊菩萨似有疑惑的表情和身披长发的造型颇具奇异特点,就连菩萨的坐骑白象的神态与造形也是尤为古怪。

再如美国学者高居翰在其著作《山外山:晚明绘画》中探讨吴彬的道释绘画时,也列举了藏于美国克里夫兰美术馆的一件《五百罗汉图卷》,并说道:“所有这五百个圣人,皆如数描绘,另外还有十八位持从,最后并添加了坐在石上的观音;除此之外,也包括了各类有趣的走兽怪物等等。”[142]我们观其画面这些罗汉的面部神态的确诡异有趣,人物造型奇特且出于平常,并且画面安排也似乎很难直接找到古代经典作品中的影子。其变化诡异的特点是尤为明显的,以至于高居翰先生评论道:“画家或许是刻意以变形的头及身体,来表现罗汉禁欲苦修及修行瑜伽奇术,但是,这些罗汉看起来,反而比较像是艺术上异想天开的结果,颇令人感到愉快有趣。”[143]而在上海博物馆所藏陈洪绶的《雅集图卷》[144](图3-31)也有着与此类似的古怪表现。在此画图中央有一尊精致的观音造像,有高士、僧侣等形象者共九人被安排穿插在此周围,形成参禅论道的场面。画面中的这九位人物均是以高士、奇士、罗汉等形象为主要特征,其中人物刻画不乏怪异与奇特之感。并且在每位人物旁依次署名为“陶君奭、黄辉、王静虚、陶元嘉、愚庵和尚、米万锺、陶望令、袁宗道、袁宏道”,从名字中可知这些人大都为明末社会贤达或思想界的领袖。虽然他们并非都是佛道高僧,但是我们不难发现这些人物造型和故事主题却始终和佛道密切相关,甚至是作者有意识地引导读者加入这场佛道的雅集之中,并且作者落款“僧悔为去疾道人作”,以“僧道”相称更能表现作者的道释情节。虽然雅集图在陈洪绶之前就已经文人笔下颇为常见,但是陈洪绶却将此雅集和佛道题材相联系,不仅仅是当时社会现象的一种写照,更是作为明末尚奇观念影响下在艺术题材选择中的具体体现。当然这类题材的绘画还在明末诸多绘画作品中有所体现,可以说都与尚奇观念密不可分,在此就不一一列举。

图3-31 [明]陈洪绶 《雅集图卷》 上海博物馆藏

总之,在绘画艺术的题材选择上,文人或艺术家大都以选择道释和怪异内容相关的题材进行表现,并且在明末以来的绘画史上创造了不少精品,这都可视为尚奇艺术观念在绘画中的具体表达。

其次,在绘画艺术的表现形式上也同样具有奇异的特征。当文人及艺术家们在使用上述题材内容时,自然会以“怪怪奇奇”手法给予相应的表达。随着明末对异国风物的好奇之风兴起,西方绘画的表现形式和方法也同样引起了中国画家的兴趣,以至于在绘画中借鉴传教士们所带来的欧洲绘画风格。在明末传教士们的笔记中记录了中国画家的绘画情形:

他(皇帝)不召见神父们,而是代之以派了他的两个最好的画师去画两个神父详尽的等身像,然后把画像拿给他看。中国人并不擅长画肖像,但这次他们画的相当好。皇帝一看到这些画就说道:“嗬!嗬!一看就知道他们是撒拉逊人。”……关于这一切,利玛窦神父写了一份简单的说明,连同这幅画送呈给皇帝;但是他不能欣赏一个小人像的细腻特征和绘画阴影的变化手法,这种技巧中国人是忽视的,于是皇帝命令他的宫廷画师照这幅画绘制一幅更大、色彩更浓的画。他们立即着手工作,神父们在皇宫里耽搁了三天,指导他们的工作。[145](https://www.xing528.com)

图3-32 [明]曾鲸、张凤 《顾与治先生小像》

从中可见,在利玛窦认为中国人不擅长画肖像画的原因应该是传统中国画不具有传教士们带来的绘画中“细腻特征和绘画阴影的变化手法”,但是他也称赞自己所看到的这次“他们画的相当好”,同时也参与到画师的绘画创作之中来“指导他们的工作”。这些事件实际上都为中国绘画和欧洲绘画的交流提供了良好的机会。虽然我们不能说此时的中国绘画就一定受到西方绘画如何重要的影响,但是明末世人对西方事物的好奇心是显而易见的,此时的绘画“一方面是由于此一时代的关注所在,越来越着重于个人;另一方面则是因为有欧洲传入中国的艺术创作手法,比起中国以前的绘画传统,都更加重视画中形象的个别特征”[146],所以使得人物写真画取得了一定发展。这一新的绘画表现形式可以说也与尚奇观念的流行是不无关系的。

在明末画家曾鲸的写真作品中这一现象尤其显著,如南京博物院所藏曾鲸与张凤合作的《顾与治先生小像》[147](图3-32),此作中曾鲸细腻的人物头部的画法和张凤放笔狂写的背景山石形成强烈对比,我们虽然不能肯定曾鲸此类的画法是否直接师法于西方绘画,但是这样的画风却能和传教士们的绘画一样具有“细腻特征和绘画阴影的变化手法”的特征,从而吸引世人的眼睛满足其好奇之心。文人姜绍书曾在《无声诗》之《画史丛卷》卷四中描述曾鲸的作品为:“磅礴写照,如镜取影,妙得神情。其傅色淹润,眼睛生动,虽在楮素,盼睐颦笑,咄咄逼真。”可见,这种画法的特点即是“如镜取影”,所带来的效果也是令人惊奇赞叹而“咄咄逼真”的。曾鲸类似的作品还有《葛一龙像图卷》《张卿子像图卷》《王时敏小像图轴》及《赵士锷像图轴》[148]等等。

这样的写真画法在其他画家作品中也是极为常见的,诸如南京博物院所藏佚名者所作的一套《浙江明贤像册》,此册几乎用了和曾鲸同样的描绘手法,以头像的形式完成,更像以功能性为目的画像作品,观者即使不用看这些画像中注释性质的题款,也能对画中主人的精神面貌、性格特点略知一二,因为作者用了极为细致的画法和严谨的造型,将画中每个人的表情给予客观与真实的描述。此类画法在明末绘画的创作中虽未成为主流,但是它的出现与文人给予的看法却始终和尚奇观念是分不开的,如文人周亮工在《书影择录》中就曾云:“吾友陈章侯偶仿渊明图为予写照,见者以为郭(郭巩)、谢(谢彬)二生不能及。三公皆不以写照名,而落笔辄奇妙若此,至人信不可测。”可见这种写照的方法,虽然不被完全视为高境界者,但是他所表现出来的“奇妙”之趣,却如其所说“至人信不可测”。总之,这些论述无论如何是与尚奇艺术观念有着千丝万缕的联系。

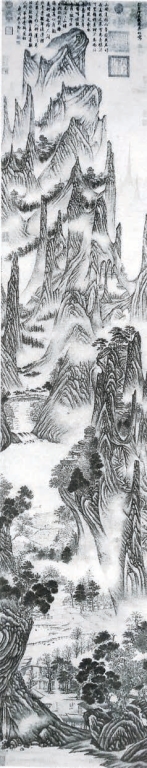

图3-33 [明]吴彬 《山水轴》台北故宫博物院藏

图3-34 [明]张瑞图 《书画合璧图册》之二北京故宫博物院藏

如果说“如镜取影”的画面效果能因为观者看到了极为真实的物象而表现出好奇感的话,那么画面中的奇特怪异的造型形象就更能够满足画家和观者的好奇心。所以说艺术创作中怪异形象和造型形式的运用,也是尚奇观念在绘画中的又一具体体现。我们观此时的绘画作品,在吴彬、黄道周、倪元璐、杨文骢、陈洪绶等许多画家作品中,都能见到极为怪异的笔墨形式或造型特征。人物画中的怪异我们已经在前文论述过,不再赘述,而在山水画和花鸟画中这样的现象依然存在。如台北故宫博物院所藏吴彬的《山水轴》(图3-33),画家不仅采用了极窄的竖轴形式,而且画面也以众多造型相似、尖耸入云的山石和近乎于雷同的皴法描绘了峡谷、尖峰、绝壁等形象,表现出极为诡异的山川形象。究其原因,不论从传统经典作品的基本图式来看,还是以客观的自然山水为原型,我们都很难为其作品的创作找到完全令人信服的客观来源依据。高居翰先生作为一名外国学者观看了此画后留下的表述是:“观者在画面的底部,首先遭遇到一段传统定型的起首段落,并沿着河谷,通过一连串的凹地,而后来到了针状的尖峰群旁边,因为受到海拔高耸的震撼,因而感到晕眩。此画提供了一趟令人精神振奋的体验,使观者得以从现实世界的拘束及条理之中,跳脱出来,从而进入一个充满惊奇,但却又自有秩序且坚实一致的世界当中。”[149]高氏所描述的不正与明末世人探“奇”、造“奇”、体验“奇”的审美过程极为相似吗?

如果说吴彬作为职业画家的代表,其作品中奇的特征具有局限性的话,那么这种奇异的表达形式在其他的文人画家中也是常见的。如故宫博物院所藏张瑞图天启五年(1625年)作《书画合璧图册》,其中有四页绘画皆为山水,尤其在《书画合璧图册》之二[150](图3-34)中所画的山石结构就极为诡异,从画面的右下角突兀出的山石,与左上角向下连绵所形成的怪异之势,两者在画面中就产生出强烈的冲突感,这种造型所呈现出的画面气氛也似乎极具紧张感。再从落款“既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘”来看,张瑞图已经告诉读者,其本意就是要追求“窈窕”“崎岖”的山石特点,并非是没有目的的偶 然之作。这一点我们在他的另一张《山水图卷》[151](图3-35)中也能找见极为相似的山石造型和处理方式。画面中两股相向之势和极为扭曲变形的山石结构处理方法,成为张瑞图山水作品中常用手法,这些作品中的奇异表达也就印证了他的“既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘”题款,这样的主张与追求背后的尚奇观念亦是尤为明显的。

图3-35 [明]张瑞图 《山水图卷》 日本京都住友氏藏

同样这种奇异的表达方式在花鸟画中也尤为明显,如陈洪绶《花鸟册之四》[152](图3-36),此图以奇古扭曲的枯树为画面的主要内容,再穿插生长于古怪的石头之间,于石头和枯树背后又盛开着团团锦簇的白色鲜花,并且花朵也引来了三只蝴蝶飞舞于其间。这样的景象只是观者看到此画的第一感受。然而观者再次深入观察此作,才会发现其中却蕴藏着许多让人费解的矛盾。首先,具有古怪特征的奇石、枯树作为主体和穿插于其间的白色鲜花,形成鲜明对比,和现实之间存在着矛盾;其次,以飞舞的蝴蝶比例来观照白色鲜花和枯树时我们会在这三者之间的比例问题中产生疑惑;另外,当观者诧异于这几者之间的现实比例问题时,又会在枯枝上惊奇地发现有两只造型极小的鸟栖息在枯枝上,于是瞬间又会产生更大的矛盾感,蝴蝶、鸟、枯树、白花这几者就以非现实可以解释的形态特征被组织在同一幅作品之中。观者在品读此画的过程中,就伴随着许多疑惑和谜团,恰恰因为这些疑惑和怪异之感,却成为读者解答和品评此作的最大动力,整个过程亦如猜谜和解惑一般充满刺激和乐趣。高居翰先生在其著作《山外山:晚明绘画》中所引用的一张藏地不明的陈洪绶《花鸟草虫图》,堪称为此类作品的代表者,高氏对此作的细节描述道:

图3-36 [明]陈洪绶 《花鸟册之四》

鸟已经捕捉了一只蟋蟀,正在狼吞虎咽地加以吞食;一只虎视眈眈的螳螂,正准备攫捕蝴蝶;一只毛毛虫从树枝上的小洞爬出,想要寻找树叶就食;一只甲虫则紧紧贴着另一片枯叶;一只蜗牛爬上了位于左侧的菊花梗,而梗梢末端的盛开菊花当中,还有一只蛾和蜜蜂,彼此相盱——互相为敌?[153]

可见此类互为矛盾、怪异难懂的绘画风格在陈洪绶的绘画中并非偶然,有着晦涩难懂或暗喻其中的特点,观者在其画作前观赏的过程犹如一次解密,既要集中精力,防止因粗心大意而忽略某种细节或暗喻;又要保持警惕,不要误入画家所设的某种圈套而产生误解。(陈洪绶的许多作品,基本图式虽具有传统图式特点,但是描绘的对象时常超乎传统范围,并将其穿插于画面不显眼的位置)所以品读这样的作品,就和依照传统程式的作品有着截然不同的心理体验。在此过程中不论画家还是观者,都与强烈的猎奇和好奇心有着密不可分的联系。

总之,通过上述论述我们可以看出,随着道释绘画和古怪题材的流行,怪异的表现形式在人物、山水和花鸟等诸多题材中都有着普遍的体现。所以,明末绘画不论是题材内容,还是表现形式都具有奇异的特色,这些都可以视为尚奇观念下在绘画艺术中的表达。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。