通过连续障碍训练操作方法较多。通过连续障碍主要是考核机动车驾驶人驾驶车辆通过连续障碍时,对车轮行驶轨迹和内、外轮差的判断能力。但是,对于刚接触车的新学员,进行连续障碍训练时,必须要有一套完整的方法体系才能达到教学目标。所以,教练一般应按所涉及的方法循序渐进地进行教学。下面介绍三种操作方法,仅供学员参考。

首先教走点法,就是在训练场地各个圆饼前方不同角度设置固定参照训练点,作为学员初期进行连续障碍训练时,对车位的判断和打方向的时机把握之用。目的是让学员通过对连续障碍的训练,逐步加强对车轮行驶轨迹和内、外轮差的判断能力。

再次教看饼走线法,这个方法就是用车两前轮对准目标圆饼,根据车行至两路边缘线的不同位置,旋转转向盘,用来寻找对准下一目标圆饼。此法最终目标就是根据车轮行驶轨迹和内、外轮差关系,帮助学员建立起主观上的认知和掌握实际操作能力。

(1)走点法(装置液压助力转向系统)

第一步

操作要领:

1.挂一挡,离合器踏板抬至“半联动”位置,缓慢行驶。

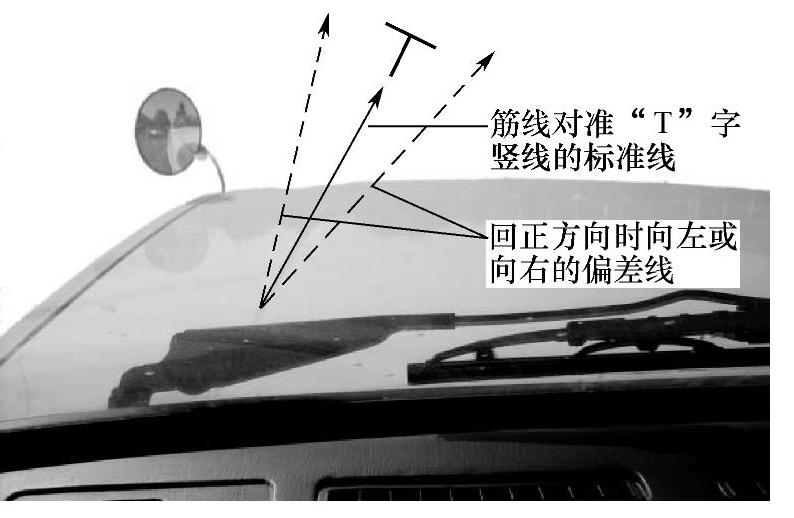

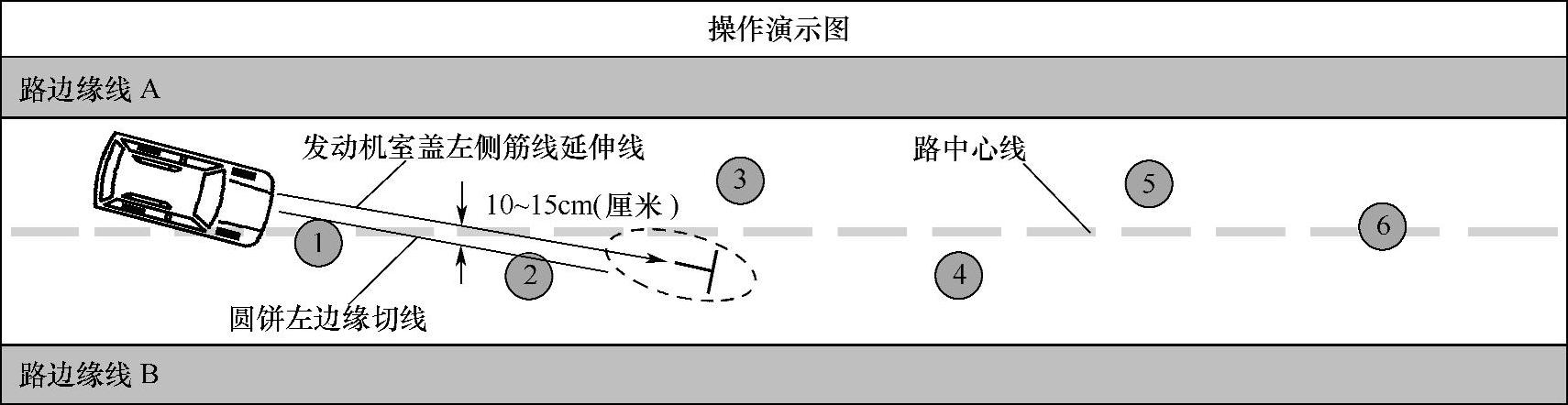

2.调整车的方向,使发动机室盖左侧筋线的延伸线同1、2号饼左侧边缘切线保持10~15cm(厘米)距离(如下图),并对准第1个“T”字竖线(如下图),直线行驶。

第二步

操作要领:

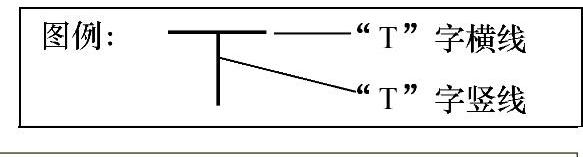

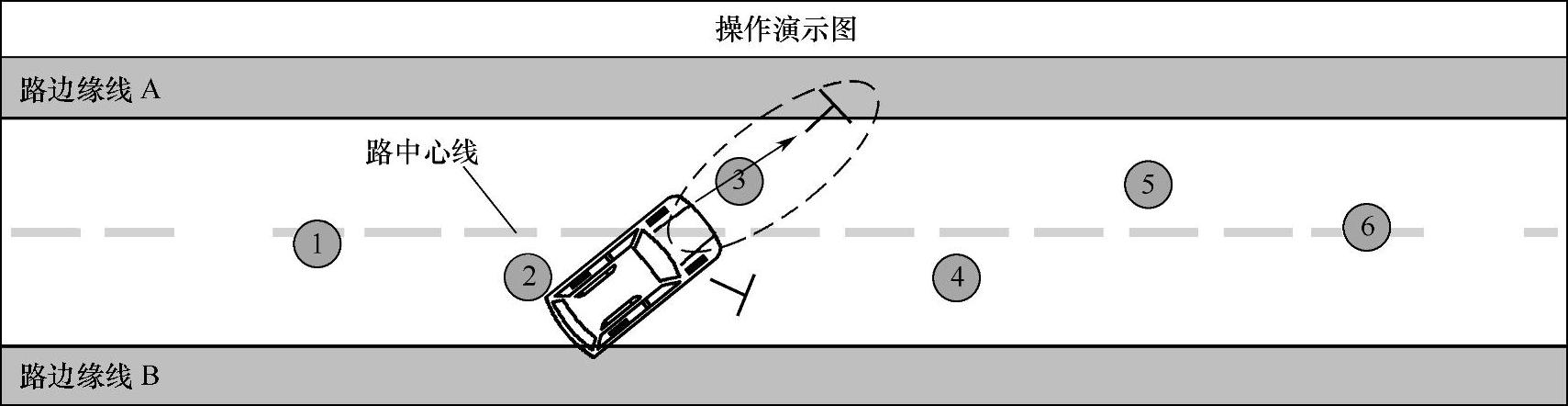

1.当车前保险杠与第1个“T”字目标参照点横线相距15~20cm(厘米)(机械转向需让两者重合)时,转向盘向左打1圈半(机械转向需打2圈),如图3-5-6所示。

2.此时车已通过1、2号圆饼,继续观察车头变化,寻找第2个“T”字目标。

图3-5-6 向左调整方向时机

第三步

操作要领:

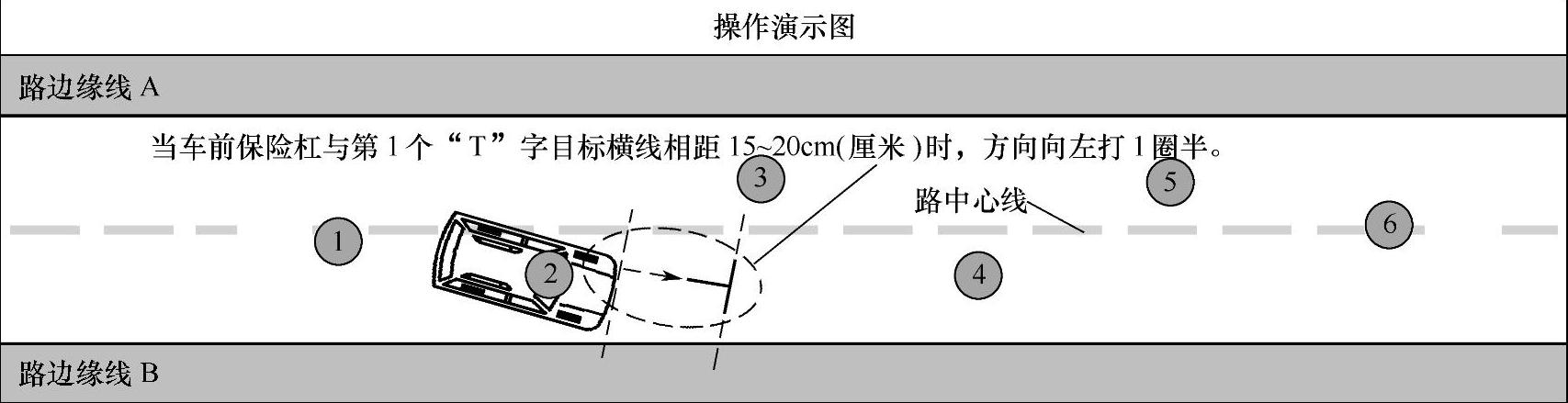

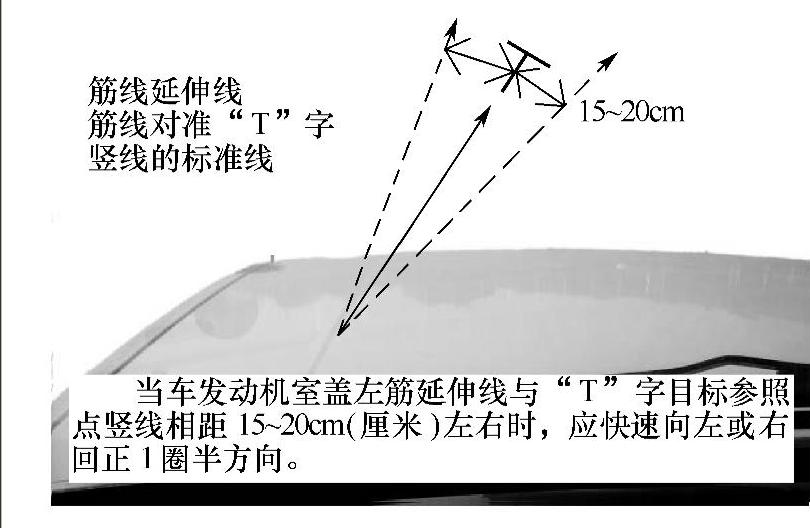

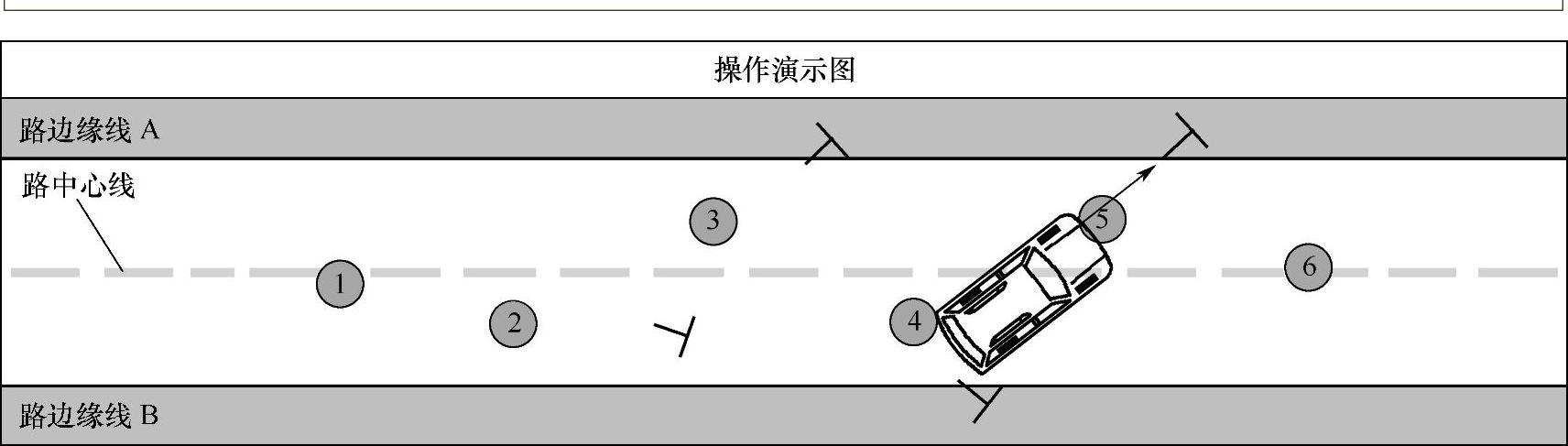

1.当车发动机室盖左筋延伸线与第2个“T”字目标参照点竖线相距15~20cm(厘米)左右(见图3-5-7)时,应快速向右回正1圈半(机械转向需回2圈)方向,力求使车发动机室盖左筋延伸线对准第2个“T”字目标参照点竖线,如出现转向时机把握不准,回正方向时如果产生转向偏差,应及时修正方向(见图3-5-8)。

图3-5-7 向右回正方向时机

图3-5-8 回正方向偏差修正时机

2.继续观察车头变化,沿着第2个“T”字竖线直行。

第四步

操作要领:

1.当车前保险杠与第2个“T”字目标参照点横线相距15~20cm(厘米)(机械转向:需两者重合)时,应快速向右打1圈半(机械转向需打2圈)方向,寻找第3个“T”字目标。

2.当车发动机室盖左筋延伸线与第3个“T”字目标参照点竖线相距15~20cm(厘米)左右时,应快速向左回正1圈半(机械转向需回2圈),力求使车发动机室盖左筋延伸线对准第3个“T”字目标参照点竖线(如出现转向时机把握不准,回正方向时产生转向偏差,应及时修正方向),如下图所示,此时车已过3号圆饼。

3.继续观察车头变化,沿着第3个“T”字竖线直行。

第五步

操作要领:

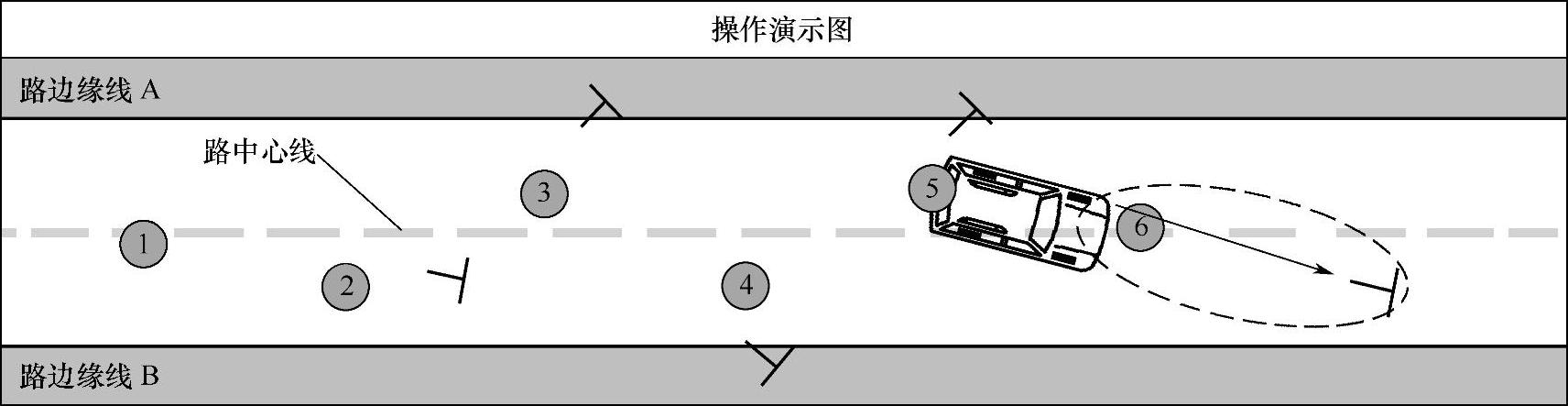

1.当车前保险杠与第3个“T”字目标参照点横线相距15~20cm(厘米)(机械转向:需两者重合)时,应快速向左打1圈半(机械转向需打2圈)方向,寻找第4个“T”字目标。

2.当车发动机室盖左筋延伸线与第4个“T”字目标参照点竖线相距15~20cm(厘米)左右时,应快速向右回正1圈半(机械转向需回正2圈),力求使车发动机室盖左筋延伸线对准第4个“T”字目标参照点竖线(如出现转向时机把握不准,回正方向时产生转向偏差,应及时修正方向),如下图所示,此时已经通过4号饼。

3.继续观察车头变化,沿着第4个“T”字竖线直行。

第六步

操作要领:

1.当车前保险杠与第4个“T”字目标参照点横线相距15~20cm(厘米)(机械转向:需两者重合)时,应快速向右打1圈半(机械转向需打2圈)方向,寻找第5个“T”字目标,此时正在通过5号饼。

2.当车发动机室盖左筋延伸线与第5个“T”字目标参照点竖线相距15~20cm(厘米)左右时,应快速向左回正1圈半(机械转向需回正2圈),力求使车发动机室盖左筋延伸线对准第5个“T”字目标参照点竖线(如出现转向时机把握不准,回正方向时产生转向偏差,应及时修正方向),如下图所示。

3.继续观察车头变化,沿着第5个“T”字竖线直行。通过6号饼,向左打1圈方向,上路后回正驶出。训练(考试)结束。

说明:“T”字目标参照点由教练根据所教(考试)车型制订。

(2)看饼走线法(装置液压助力转向系统)

第一步(https://www.xing528.com)

操作要领:

1.挂一挡,将离合器踏板抬至“半联动”位置。

2.调整车的方向,使发动机室盖左侧筋线的延伸线同1、2号饼左侧边缘切线保持10~15cm(厘米)距离,直线行驶,寻找目标3号饼。

第二步

操作要领:

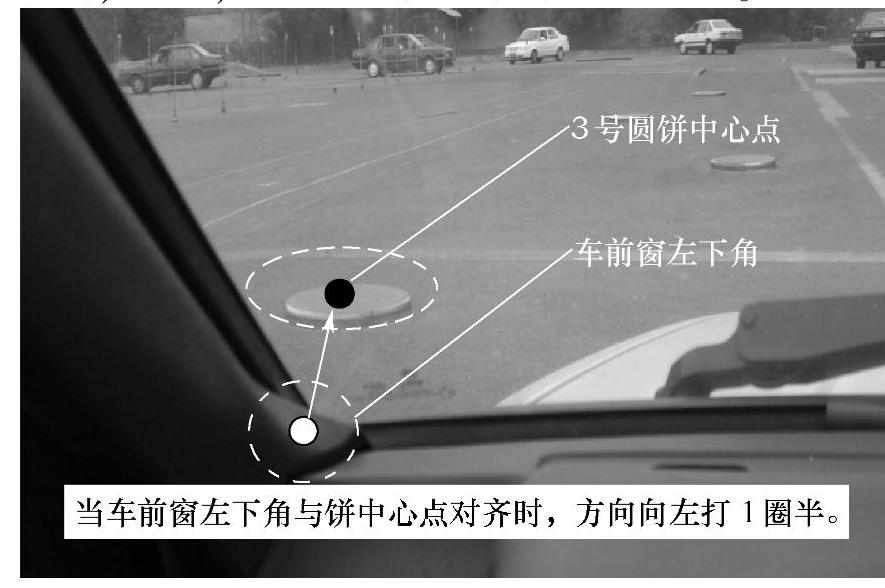

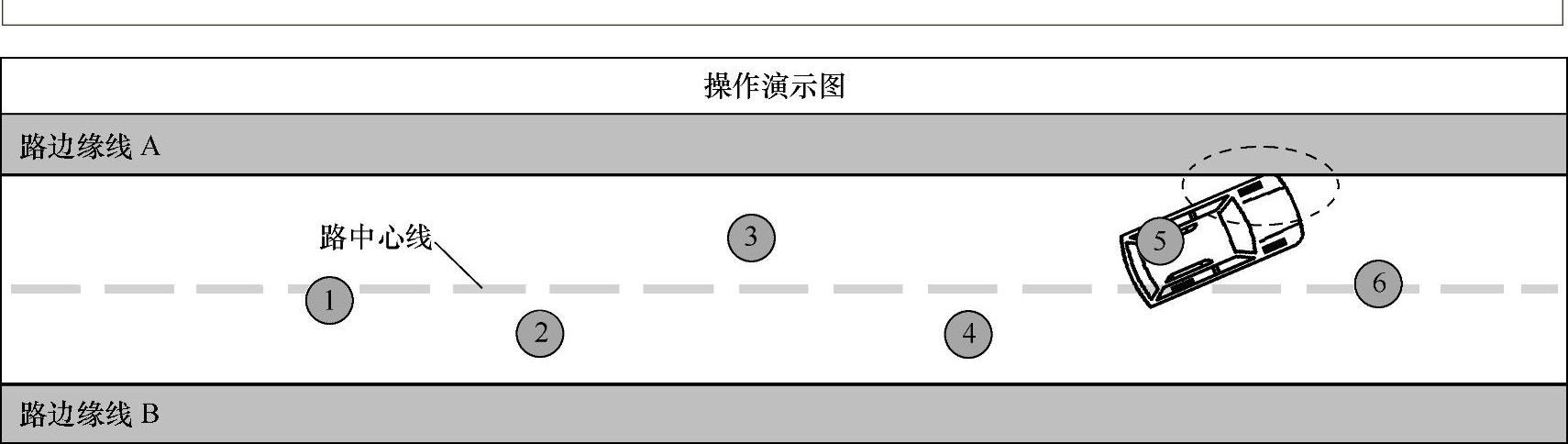

1.当车前窗左下角与3号饼中心点对齐(见图3-5-9)时,方向向左打1圈半(机械转向需打2圈),此时车头驶向3号饼,稳住方向继续行驶。

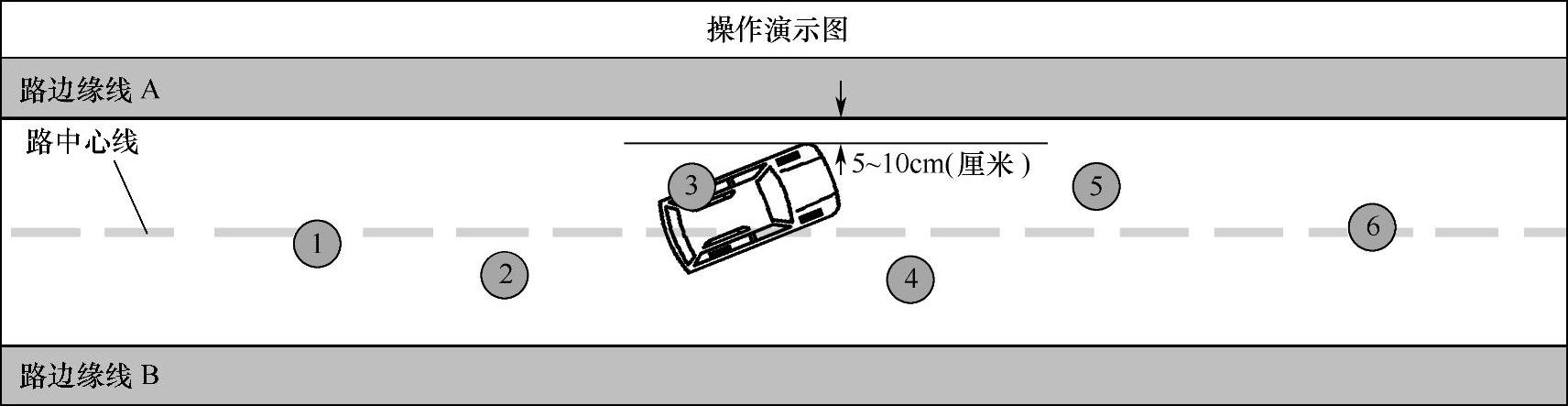

2.当车头左前角距路边缘线A约5~10cm(厘米)(见下图)时,方向向右回正1圈半(机械转向需回正2圈)方向,继续观察4号饼位置变化。

图3-5-9 车前窗左下角与饼中心点对齐示意图

第三步

操作要领:

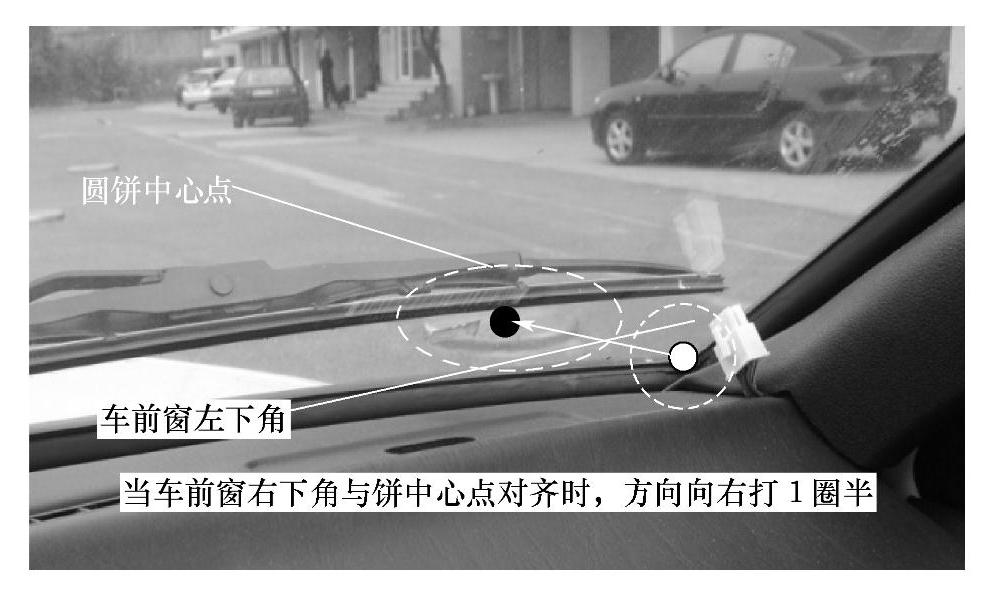

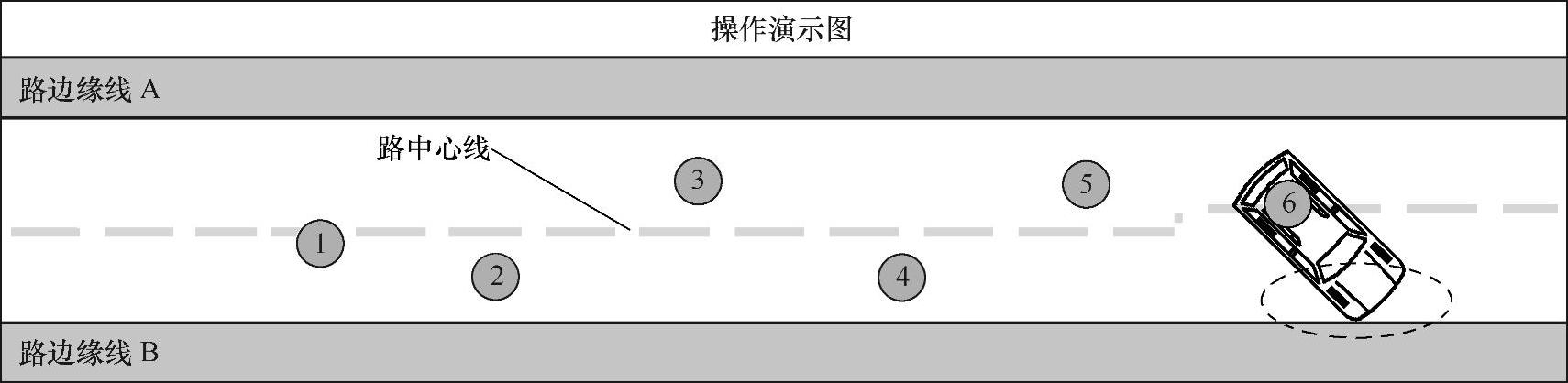

1.当车前窗右下角与4号饼中心点对齐(见图3-5-10)时,方向向右打1圈半(机械转向需打2圈),此时车头驶向4号饼,稳住方向继续行驶。

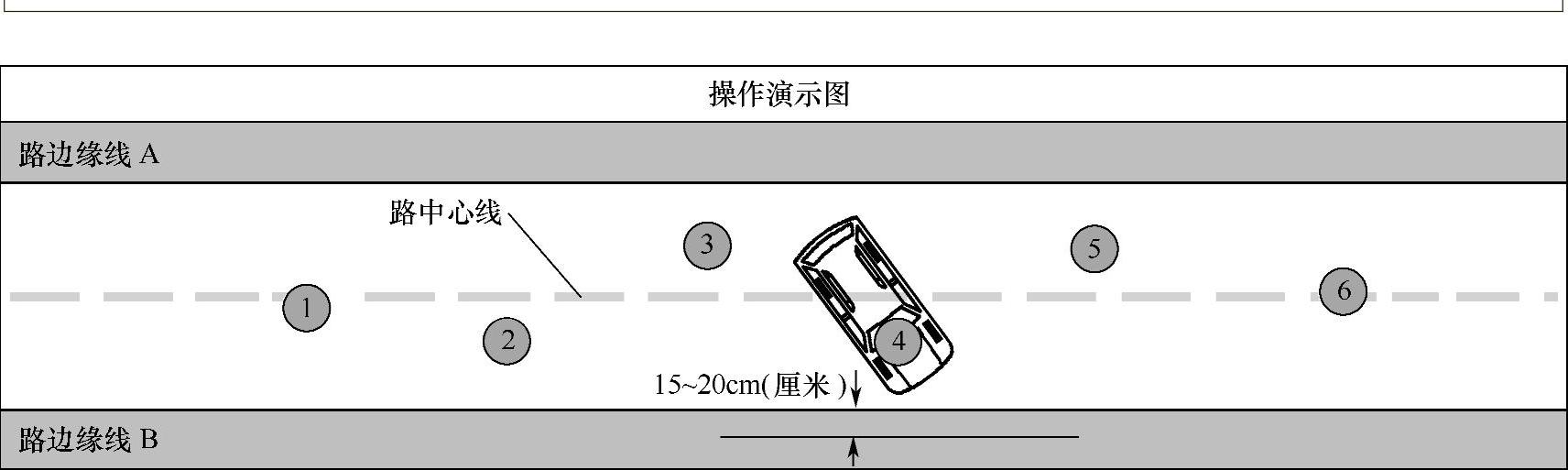

2.当车头右前角超出路边缘线B约15~20cm(厘米)(见下图)时,方向向左回正1圈半(机械转向需回正2圈)方向,继续观察5号饼位置变化。

图3-5-10 车前窗右下角与饼中心点对齐示意图

第四步

操作要领:

1.当5号饼超出车前窗左边框,并同左后视镜上边框平行(见图3-5-11)时,方向向左打1圈半(机械转向需打2圈),此时车头驶向5号饼,稳住方向继续行驶。

2.当车头左前角同路边缘线A重合时(见下图),向右回正1圈半(机械转向需回正2圈)方向,继续观察6号饼位置变化。

图3-5-11 左后视镜上边框平行与5号饼对齐示意图

第五步

操作要领:

1.当车前窗右下角与6号饼中心点对齐时,方向向右打1圈半(机械转向需打2圈),此时车头驶向6号饼,稳住方向继续行驶。

2.当车头右前角与路边缘线B重合时(见下图),方向向左回正1圈半(机械转向需回正2圈)方向驶出。

3.训练(考试)结束。

(3)目标参照点法:

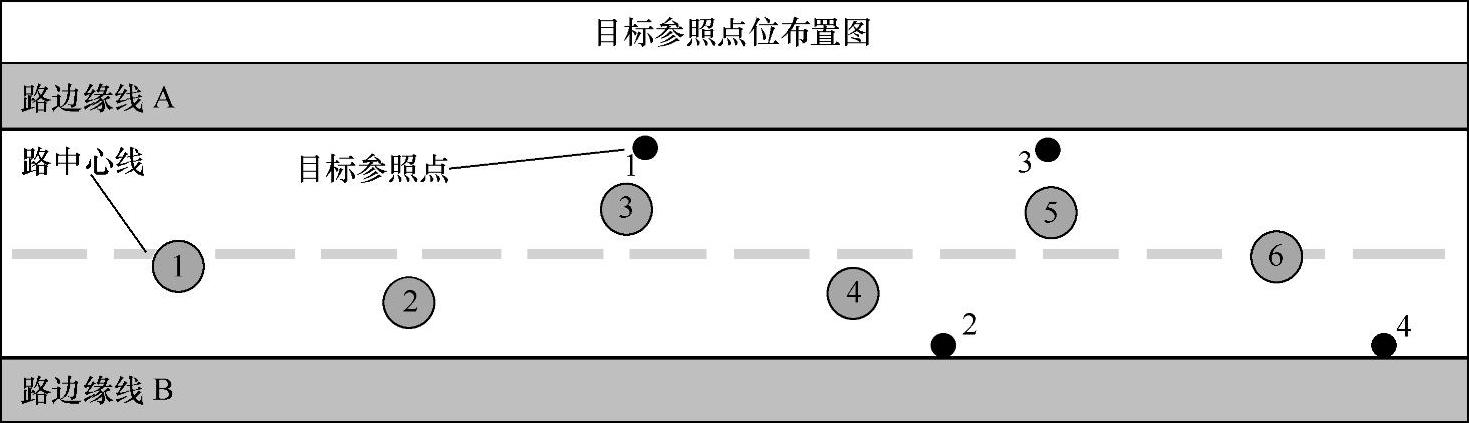

1)目标参照点位布置图(见图3-5-12)

图3-5-12 目标参照点位布置图

2)操作步骤:

①挂一挡,离合器踏板抬至“半联动”位置,控制好车速。

②调整车的方向,使发动机室盖左侧筋线的延伸线同1、2号饼左侧边缘切线保持10~15cm(厘米)距离,直线行驶。

③通过2号圆饼时,观察前车窗左下角的商标,当商标慢慢移动至3号圆饼的右边缘外时,向左打2圈方向。观察发动机室盖左侧筋线的延伸线接近地上标志点1时,向右回2圈方向,通过3号圆饼。

④通过3号圆饼时,观察风窗玻璃右侧刮水器的铆钉边的圆孔(从刮水器的头往左数第三个)慢慢移动至4号圆饼的右边缘外时,向右打2圈方向,观察车发动机室盖左侧筋线的延伸线接近地上标志点2时,向左回2圈方向,通过4号圆饼。

⑤通过4号圆饼时,观察左观后镜的上方,当5号圆饼完全移动至左后视镜的上方时,向左打2圈方向。观察车发动机室盖左侧筋线的延伸线接近地上标志点3时,向右回2圈方向,通过5号圆饼。

⑥通过5号圆饼时,观察风窗玻璃右侧刮水器的铆钉边的圆孔(从刮水器的头往左数第三个)慢慢移动至6号圆饼的中心时,向右打2圈方向,观察车发动机室盖左侧筋线的延伸线接近地上标志点4时,向左回2圈方向,回正方向,通过6号圆饼。

⑦通过6号圆饼后,向左打1圈方向,进入道路,回正方向。

⑧训练(考试)结束。

说明:所有目标参照点均由教练根据所教(考试)车型制订。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。