回想一下第3章中介绍的内容,知觉是指对感觉刺激的解释。例如,运用视网膜成像的信息,看到背景中衬出的一个物体,或是辨认出那个慢慢靠近的毛茸茸家伙就是你的猫咪。因为我们的知觉通常是迅速且不费力就能完成,我们会很容易因此做出判断,知觉是我们感觉系统内置的固有工作方式的结果。但是,一些跨文化心理学里程碑式的研究直接向这一假设发起了挑战,研究显示,不同文化中的人“看东西”常常是不一样。下面展示的就是在第3章中讨论过的自上而下加工的很好的例子。

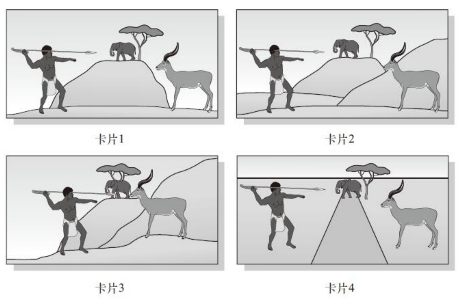

Hudson(1960,1967)的研究表明,不同文化中的人们看到的并不完全一致。Hudson先是察觉到,南非矿场和工厂里的班图族工人似乎难以理解海报和电影的内容。为了调查其中的原因,他给许多南非人(既有黑人也有白人,有受过教育的也有没念过书的)展示如图14-1所示的图片。注意,所有的图片中都绘有一头象、一只羚羊、一棵树和一个手举长矛的人。这些卡片只在呈现的深度知觉线索上有所区别。卡片1利用了物体的大小线索(远处的物体看上去显得较小),卡片2和卡片3都用了遮挡的线索(近处物体会部分遮挡远处的物体)。卡片4利用了以上所有线索,另外还加了一些线性透视的线索(平行线看上去会在远处相交;其他轮廓线都经过调整,以便与这一框架相适)。要求被试描述他们看到了什么,他们认为图片中的人在做什么,以及哪几对人或动物彼此最为靠近。

图14-1 Hudson(1960)采用的刺激

结果显示,受过教育的被试通常可以三维立体地理解图片的含义(比如,看到人把矛指向羚羊,而不是大象;把大象看成在很远的地方而不是认为大象很小)。但是,不论是黑人还是白人,没上过学的人通常只“看到”二维的图像。Hudson(1960)论证说,学校教育本身并不是导致三维图像知觉的原因,其根本原因是受到的非正式教育和习惯性地接触这样的图片。他认为,诸如对生活中的图片、照片以及其他家中书本杂志中插图的接触,都为“图片读写能力”提供了大量至关重要的非正式练习。Hudson之所以得出这样的推论是因为他观察到学校在图像理解方面很少提供正式指导,另外,即使是接受过学校教育的黑人工人,相比接受过教育的白人工人,也在三维图像理解上有很大困难。

Deregowski(1968)在研究中非赞比亚儿童和成年工人时考虑到一个不同的可能性。他想知道是否真的存在图像知觉的跨文化差异,或是说,是不是因为Hudson实验任务本身的某些特征使得被试表现得似乎无法三维立体地理解这些图片。在一项研究中,他指派给被试两种任务:一种是Hudson式任务,一种是要求被试用棍子摆出图片中描绘出的模型(如图14-2中所示)。

图14-2 Deregowski(1968)使用的刺激

Deregowski(1980)发现,尽管有超过80%的被试无法以三维的方式知觉Hudson的图片,但是有超过一半的被试确实能够构造出三维而非二维的模型。Deregowski认为,在其他方面,也许他的实验任务与Hudson的在难度上有所不同,Hudson的任务还包括一项要求更高的反应。比方说,也许构造模型的任务给图片的视觉检查提供了更多的引导,因而为被试“正确”理解提供了更多线索。

Cole和Scribner(1974)根据这些以及其他研究得出结论认为,要断定人们能或不能三维立体地知觉图片,这种想法太过简单化了。他们认为,这个问题应该是,人在何时以及如何开始理解一个二维刺激其实是具有深度意义的。图片的内容(对人、动物和抽象几何形状的描绘)可能影响到知觉;反应的模式(回答问题,或是构造模型)也可能影响人们知觉图像的方式。无论原因是什么,人们在看待和理解描绘三维景象的二维图片时,所采用的方式在不同文化中并不一定完全相同。

这一观点在Liddell(1997)的一项研究中得到进一步阐述和深化。她给一、二、三年级的南非儿童看彩色的人物图片和关于非洲的图像。要求儿童仔细看这些图片并“告知(实验者)从图片中看到了什么”。儿童对图片回答由熟练的实验者深入分析,之后再编码,标定儿童提供的命名数量(比如说“那是朵花”,“那是顶帽子”)、在图片中各项之间建立联系的次数(比如“桌子摆在夫人前面”)以及对于图片做出的叙述和理解次数(诸如“母亲正把孩子放到床上”)。

在给每个儿童呈现的总共由六幅图组成的系列中,儿童平均指出了65个名称,23次关联和3条叙述。换句话说,这些南非儿童往往提供了图片事实性的甚至是脱离现实的信息,而不是“理解”这些图片。另外,提供理解性条目的倾向随着学校教育年数的增加而减少。三年级儿童提供的理解条数比一、二年级的少。Liddell(1997)把这项发现与一个以英国儿童为样本的研究结果进行对照。那项研究显示,叙述条数随学校教育年数的增加而增多。她认为,对这一差异的可能解释在于,南非的初等教育系统偏重事实性和描述性学科(与开放性或创造性学科相反)。另外一种解释(或者还有一个原因),可能是由于在大多数非洲乡村家庭中图画书和早期阅读的缺乏妨碍了这些儿童对图像的解码和理解。

最近,另外一项对照片感知能力的研究也有了一些关于感知能力跨文化差异的有趣发现。Miyamoto 等人(2006)先拍摄三个不同规模的美国城市(纽约市,密歇根州安娜堡市,密歇根州切尔西市),并与日本的三个相应城市(东京,彦根,虎姫)照片加以比较。研究者走访每个城市的学校、邮局和旅馆,拍摄建筑物周围街道的照片。照片样本如图14-3。

图14-3 Miyamoto等(2006)采用的在美国和日本的学校、旅馆前拍摄的照片样例(https://www.xing528.com)

研究人员然后招募了日本和美国两国的被试(大学生),让他们给每张照片按诸多维度进行评估,包括每张图片中物体的数量,照片看起来混乱或者有条理的程度,以及物体间的分界线如何模糊不清或者如何清晰。他们还创造出使用计算机化图像再认软件的客观情景测量方法。他们的研究结果表明,被试认为在日本拍摄的照片比在美国拍摄的照片更加模糊不清,且包含更多的元素(物体)。他们推测,日本的场景可能比美国的场景更能促进对情境的知觉。反过来这也解释了为什么在他们的另外一项研究中,所采用的变化盲点任务(见第4章)中,美国被试注意到更多的中心物体的变化,而日本被试则对“背景”和情境体的变化更为敏感(Masuda & Nisbett,2006)。Varnum 等人(2010)提出观点,以上的这些认知差异源自于社会定向的不同,美国人更推崇独立的价值观,而日本人则趋向于尊重互相依赖的社会价值。

另外关于知觉的跨文化研究集中在视错觉领域,如图14-4所示。Rivers(1905)研究了托雷斯海峡人(巴布亚新几内亚土著)和来自印度南部的人视知觉方面的特征。Rivers报告称,相对于西方样本人群,他的研究对象更倾向于产生水平垂直错觉,即虽然两条线段一样长,但是垂直线看起来比水平线长。然而,Rivers的实验对象与西方人相比不易于产生缪勒-莱尔错觉,即虽然两条线段一样长,但是两端带有箭头“尾巴”的直线看起来比两端带有箭头“脑袋”的要长。

图14-4 跨文化研究中的一些视错觉

Segall、Campbell和Herskovits(1966)在这项观察的基础上,进行了一项如今已成为经典的研究。他们在研究中使用了缪勒-莱尔错觉和水平垂直错觉(参见图14-4),从非洲和菲律宾的14个居住区以及美国选取了近2 000人作为样本进行研究。研究者的假设是,先前的经验会影响到人们对错觉的敏感性。Segall和同事认为,身处木匠之类工作环境中的人,即在这种环境中,木材及其他材料都以直线、矩形和其他的几何关系为特征,相对来说更易产生缪勒-莱尔错觉。这里的观点是,木匠环境给身处其中的人们提供了大量看见矩形的机会(如木板、房屋、窗户),从而也有一定的机会看到角度和接合点。缪勒-莱尔错觉和这一经历的关系如下所述:

在木匠环境中成长的人们倾向于将缪勒-莱尔错觉图形……看成是三维物体在空间的延伸。在这种情形下,图中的两个主要部分代表了两个物体。例如,图14-4b的上半部分,如果水平线部分被知觉为代表一个盒子的边缘,整个图形就被知觉为一件物体的前沿;而在下图中,假如水平线部分被知觉为另一个盒子的边缘,它就被知觉为循着盒内部的后沿。因此,图中上半部的水平线“肯定”比实际长度要短,而图中下半部分的水平线“肯定”比实际的要长。(Segall et al.,1966,pp.85-86)

这一论证是基于心理学家Egon Brunswik(1956)提出的观点:在任何情况下,人们都是根据过去理解此类线索的方式来理解线索。人们之所以这么做是因为过去他们以这样的方式对此类线索的理解通常是正确的。然而,在某些场合,线索可以误导人们得出错误的理解。

通过类比推理,Segall等人(1966)预测,在有些文化中,当地平线是日常地形的一部分时(诸如沙漠或是平原),相对于居住在没有提供广阔视野的文化中的人们,那里的居住者更容易产生水平垂直错觉(如丛林居民)。

Segall和同事预计,若是文化中地平线呈现在地标中的话,人们对水平垂直错觉会表现得更加敏感。

Segall等人(1966)仔细地向所有被试解释实验任务,使用了许多方法措施来确保被试理解每一项操作并有机会对每种错觉的几种变形进行反应。在每次试验中,呈现给被试的刺激都是一对直线(有时是会造成错觉的,有时是不会造成错觉的其他线段组合),然后由被试指出,哪根线比较长。尽管两种错觉或多或少地在所有文化中都存在,实验结果大体上还是证实了上述预期。尽管和其他研究者的发现有些不一致(Deregowski,1980,1989),Segall(1979)仍旧坚持认为:

为了在其生存的特定生态环境中最有效地工作,人们的知觉方式受到了他们学习获得的推断的塑造。我们可以下这样的判断……我们学会的知觉方式是按照我们需要的知觉方式进行的。就这一意义上来说,环境和文化塑造了我们的知觉习惯。(p.93)

但是需要注意的是,现在讨论的这个问题是关于知觉的,即人们如何理解他们的感觉信息的,而不是感觉的,即信息的获取。也就是说,没有人声称视觉(或听觉、嗅觉)系统的工作方式就存在跨文化差异,而是文化差异可能存在于紧接着信息获取的认知加工过程中。换一种说法,可以认为文化影响了人们解释感觉信息的方式,并由此对其所观察到的事物产生有意义的理解。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。