克孜尔第114窟壁画的大乘思想

克孜尔第114窟壁画的大乘思想[1]

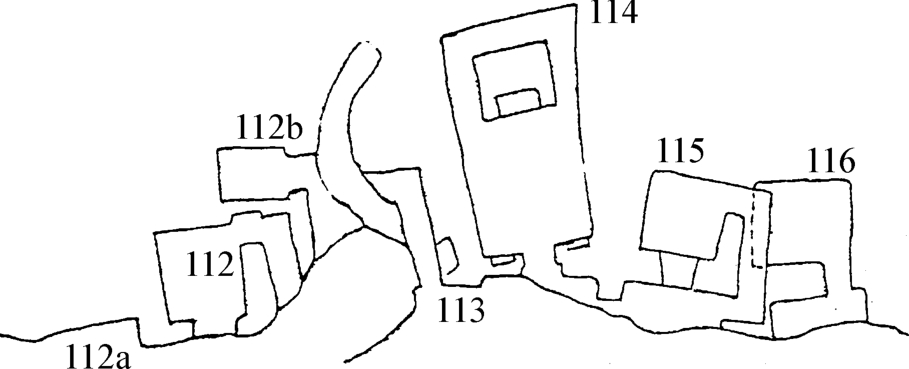

第114窟位于克孜尔石窟谷内区。苏格特水从北向南穿越沟谷,沟内流水潺潺,杂草丛生,两岸崖壁陡峭,洞窟错落。114窟就坐落在沟水北岸,崖壁中部,一条长廊将它和相邻的洞窟连接在一起:东侧的115窟为僧房,其西壁开门道通向114窟前室,西面的113窟是一处梯道,沿踏道登崖壁而上,可至112a、112b禅窟,附近还有几座小型洞龛和禅屋[2](插图1)。1906年,德国人格伦威德尔、勒柯克等到此考察时,将114窟称为“转轮经窟”(Hohle〈mit der Gebetmuhle〉)[3]。

插图1 克孜尔第112~115窟平面示意图

洞窟形制和壁画布局

第114窟是一座中心柱窟。平面呈方形的前室早已倒塌,仅见正壁顶部有一排方形凿孔,中央开门通向主室。[4]

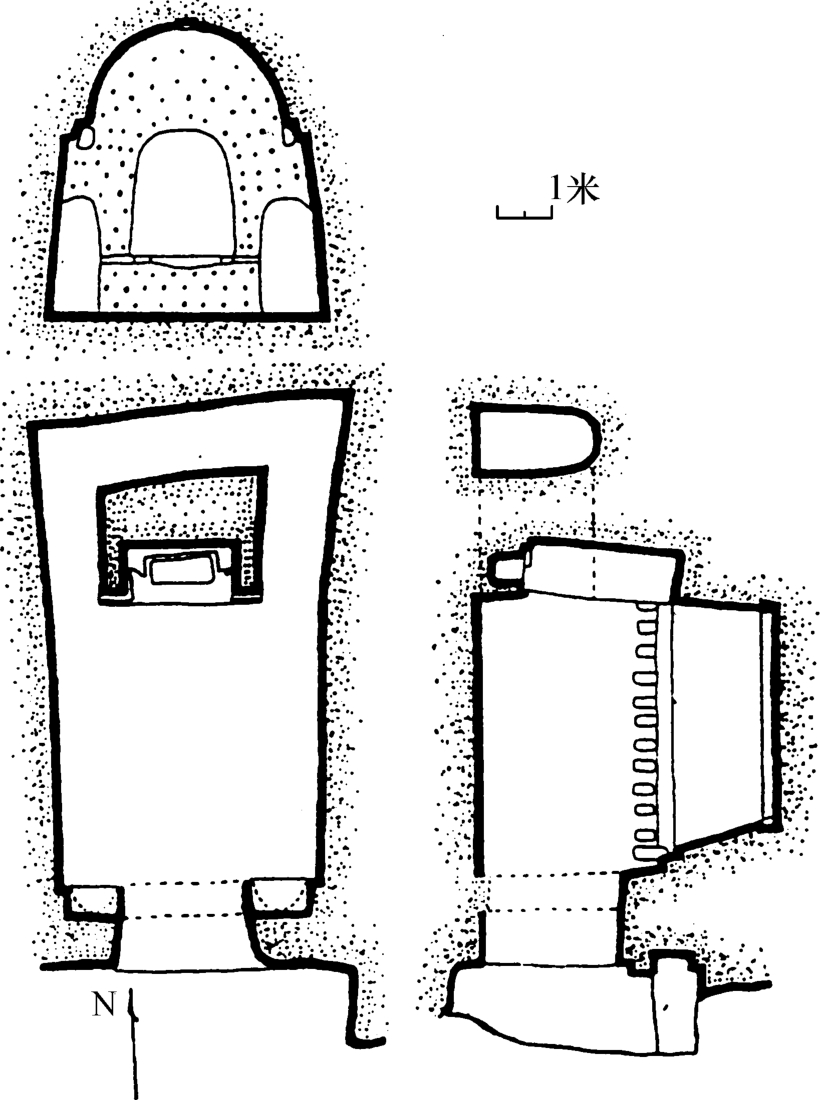

主室的平面也呈方形(插图2),宽4.41米,进深4.75米。中心柱前壁,即正壁开圆拱形龛,龛上方半圆形壁面凿出插置影塑须弥山的孔洞。主室顶为纵券式,中脊现为凹槽,原来似有一木枋。主室前壁门两侧开小龛,门壁和主室两侧壁上方残存一排方形柱洞,可知昔日曾插入木枋,构筑平台。中心柱两侧的东、西甬道和后甬道相连,构成供作佛事时右旋的行道。东、西甬道长约2米,宽1米,后甬道宽5.15米,进深1米。

插图2 克孜尔第114窟平剖面图

主室正壁的主尊为弥勒,具头光、身光,服菩萨装,结跏趺坐于龛内。

与正壁相对的门壁:门上方的木枋下(原平台下)绘七身坐佛像,与主尊共同组合成七佛一菩萨的格局。两侧小龛及其周围画面漫漶。木枋上、半圆形壁面画释迦牟尼降服六师外道图。[5]

主室两侧壁各绘两排每排三幅的佛传图,现已剥落或被切割,斑驳不清。

纵券顶中脊隐约可见原描绘的天部。两侧是在四方连续的菱形格纹内,填绘本生故事图。西侧现存22幅,可辨识的依次有:1.大理家慈悲施贫饥(《六度集经》卷3;T03P015),2.梵摩达鹿王(《大智度论》卷16;T25P178),3.婆罗门闻法舍身(《经律异相》卷8;T53P043),4.熊救樵人被虎食(《根本说一切有部毗奈耶破僧事》卷15;T24P117),5.萨婆达王施身济欠债人(《大智度论》卷12;T25P146),6.智马舍身救国王(《根本说一切有部毗奈耶杂事》卷38;T24P397)7.迦频罗鸟分长幼(《大智度论》卷12;T25 P146),8.鳣鱼王舍身济贫人(《六度集经》卷1;T3P004),9.鸽王焚身施仙人(《大智度论》卷11;T25P143),10.马壁龙王救商人(《经律异相》卷24;T53P130),11.虔尼婆梨王为求法剜肉燃灯(《贤愚经》卷1;T4P349),12.萨薄燃臂救商人(《贤愚经》卷6;T4P392),13.大萨陀婆杀身济众商(《大智度论》卷8;T25 P089),14.萨埵那太子舍身施虎(《大智度论》卷16;T25P178),15.鹿王舍身救兔(《大智度论》卷26;T25P248),16.跋摩竭提施乳(《菩萨本行经》卷上;T3P110),17.羼提波梨忍辱截割手足(《大智度论》卷14;T25P166),18.快目王施目(《贤愚经》卷6;T4P392)和狗王施计救众狗等本生故事画。

券顶东侧前端,即靠近门壁处的壁画被勒柯克切割拿走,现存柏林德国印度艺术博物馆,窟内仅存后端靠正壁的9幅。如将现藏柏林的前端拼在一起,可见东侧共有佛本生故事画20幅。现能辨认内容的,依次为:1.昙摩钳为求法投火坑(《贤愚经》卷1;T4P350),2.猕猴救穷陷人被害(《六度集经》卷5;T3P027b14),3.精进力论苦(《法句譬喻经》卷3;T4P595),4.弥兰不孝头戴铁轮(《六度集经》卷4;T3P019),5.晱子孝敬盲父母(《六度集经》卷5;T3 P024),6.猕猴王以身搭桥救众猴(《六度集经》卷6;T3P032b17),7.须阇提割肉奉双亲(《贤愚经》卷1;T4P356),8.狮王舍身不失信(《大智度论》卷33;T25P307),9.尸毗王割肉贸鸽(《大智度论》卷4;T25P087),10.马壁龙王救商人(《经律异相》卷24;T53 P130),11.叔伯杀龙济国(《六度集经》卷6;T3P037),12.熊救樵人蒙难(《大智度论》卷47;T25P413),13.修楼婆为求法舍妻儿(《贤愚经》卷1;T4P349),14.尚阇利心慈不怖众生(《大智度论》卷4;T25P089)等本生图,晱子本生分别描绘在上下两个菱格内。

两甬道外侧壁的画面脱落严重,东甬道东侧壁“南端残存两身托塔天人”。两甬道内侧壁各绘6身比丘尼供养像。

后甬道表现佛涅槃的场面仅残存后壁的荼毗图和东端的第一次结集局部,前壁上部的八王分舍利图仍清晰可辨。

从洞窟形制和壁画布局看,该窟整体上与克孜尔其他中心柱窟相似,但进一步分析又突显出其独特的佛教思想。[6]

壁画含有大乘内容

由于114窟的壁画表面有一层烟熏痕迹,剥蚀严重,又曾被切割,画面破坏严重,现仅能根据现存壁画进行探析。

首先,正壁龛内的主尊:宽肩,细腰;头戴宝冠、白色缯巾后飘,赭色帔帛从肩绕至两臂;袒上身、结石绿色长裙;颈佩项圈、璎珞、华绳,臂饰钏和腕镯,一派菩萨装束,并有圆形头光和身光,应是弥勒菩萨像(图版二六)。

克孜尔石窟中的弥勒菩萨形象很多,几乎成了中心柱窟必须表现的内容。图中一般是弥勒服菩萨装,两脚相交或前置,坐于方形座上,手置胸前或持净瓶,周围众天人围绕,表现在兜率天说法情景。且大部分洞窟描绘在主室的门壁上方,与正壁的主尊释迦牟尼佛相对,表示他是佛涅槃后的“未来佛”[7],继承释迦牟尼之后下降于人间成佛的菩萨,即一佛一菩萨的小乘佛教观。《长阿含经》和《中阿含经》中都有关于继释迦牟尼之后的弥勒菩萨内容,而后来的《增一阿含经》中就有弥勒向释迦牟尼请问菩萨摩诃萨修行六度所应遵循的方法[8],表明佛教思想的渐变。

但114窟的弥勒像坐在主室正壁龛内,成为该窟的主尊,是一个重大的变化。弥勒虽仍是菩萨装束,与描绘于门壁上的相同,具项光、背光,但却结跏趺坐于莲花上,两手相叠置腹前,呈禅定式,头光上方六瓣花和圆形花卉飘荡,与《观弥勒菩萨上生兜率天经》所说,弥勒上生兜率天时,“狮子床摩尼殿上忽然化生,结跏趺坐于莲华上”和“蔓陀罗花……以散其上”的叙述相吻合。

对于弥勒的信仰在印度早已出现,《法显传》记载,法显到北印度时,路经印度河,见立有弥勒菩萨像,访问本土人士,据云“古老相传,自立弥勒菩萨像后,便有天竺沙门赉经、律过此河者”[9]。当是佛教东传的保护神。最推崇弥勒信仰的是印度北部的贵霜王朝,这里是最早结集大乘经典之地,主要信仰大乘。有的学者提出,“弥勒之名常与大乘教相关联而出现,尤其像无著菩萨之类更与其有着密切的关系”[10]。对弥勒的信仰从贵霜王朝(犍陀罗)传入我国。东晋时,我国北方,特别是河西一带对弥勒的信仰十分虔诚,前秦名僧道安及其弟子等常在弥勒像前“立誓愿生兜率”。当时的僧尼纷纷诵念弥勒,发愿往生弥勒净土,如北朝僧昙衍,南朝宋初的比丘尼玄藻、光静,梁朝的比丘尼净秀等。[11]

关于弥勒的独立经典也不少,一般称“弥勒六部经”,但主要有三部,即《弥勒成佛经》、《弥勒下生佛经》和《观弥勒菩萨上生兜率天经》,叙述释迦牟尼佛曾预言弥勒于30劫后,或释迦佛涅槃56亿年以后将成佛,从兜率天下降人世,在龙华树下三次说法,教化解脱众生。《弥勒成佛经》进一步说明弥勒菩萨是苦修菩萨行而后修成佛道的,经中以弥勒的口气说“我于长夜受大苦恼修行六度”。“六度”是菩萨之大行,“能究竟一切自行化他之事”,因而,后人把它归入大乘经。弥勒菩萨也成为大乘佛教所说的未来佛,往往以主尊的身份出现在洞窟或佛殿中。如敦煌莫高窟第275窟和云岗第17窟等的主尊都是弥勒菩萨。其中莫高窟第275窟是一座盝顶方形窟,主尊弥勒菩萨像为彩塑,窟顶描绘千佛像,明显是反映大乘思想的洞窟。

上述有关弥勒的三部主要经都由河西和西域高僧所译,其中《观弥勒菩萨上生兜率天经》是北凉河西僧人且渠京声在高昌译出,后携自建康(今南京)。而《弥勒下生佛经》和《弥勒成佛经》两部是龟兹高僧鸠摩罗什所译。看来,这三部经在新疆早有流传。随着这几部经典的译出,在我国北方,尤其是河西和高昌一带出现了对弥勒的崇信。那么,弥勒菩萨在龟兹作为主尊出现是必然的,是大乘佛教思想的具体化。弥勒信仰的流传,也如同后来的阿弥陀佛、观世音菩萨的信仰一样成为佛教在我国走向世俗化的重要内容。

其次,位于主尊弥勒对面,主室前壁柱洞(即平台)下方的七佛与弥勒像组成七佛一菩萨的格局。需要说明的是:七佛位于柱洞下方,柱洞原为放置木枋,构筑平台而凿,昔日的平台将降伏六师外道图与七佛隔离开来,所以不宜将七佛像看做是降伏六师外道图中的一部分。七佛即过去佛:维卫佛、式佛、随弃佛、拘楼秦佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛和释迦牟尼佛[12],尽管佛经中所译名称有所不同,但内容是相同的。这七佛中,前六佛是过去世佛,释迦牟尼却为现在世佛,而弥勒是未来世佛,构成三世佛。《魏书·释老志》指出,“释迦前有六佛,释迦继迦叶而成道,处今贤劫。……将来有弥勒佛,方继释迦而出世”,被称为未来佛。这过去、现在、未来三世佛为“竖三世佛”。大乘佛教认为,以时间而言,有三世佛之普现,以空间而言,有十方诸佛之存在,所以,竖三世佛应是大乘佛教的信仰。

必须说明的是,对弥勒信仰的兴盛也是末法思想的体现。佛经说,佛教要经历教法、像法和末法三期。末法是无佛的黑暗时期,在这个时期,信徒们企盼新佛出现,把希望寄托在未来佛弥勒身上,于是弥勒成为重要人物,而居于主尊位置。这一内容在河西、高昌等地区出土的石塔中表现得最充分。[13]该窟的主尊为弥勒菩萨,与对面的七佛,构成七佛一菩萨的格局。这种配置说明,该窟是一座崇信大乘佛教的洞窟。

再次,该窟的本生故事图共有42幅画面,东西两侧各有一幅马壁龙王本生,东侧第一、二列上、下两菱格中描绘晱子本生的两个不同情节,实际内容仅有40幅。最近,我再次查阅经籍,目前能释出内容的有34幅,除去2幅暂时未找到原经籍的出处外,可供统计的仅有32幅。除《经律异相》3幅为集经,《贤愚经》5幅需讨论外,其中收集在《根本说一切有部毗奈耶》2幅,《菩萨本行经》、《法句譬喻经》、《菩萨本缘经》各1幅,真正属于小乘经籍仅为5幅。而出自大乘佛教经籍的故事有《大智度论》12幅、《六度集经》7幅,共19幅,约占总画面的60%。《大智度论》为印度龙树所著、鸠摩罗什译为汉语,是诠释并论述般若学的,毫无疑问是大乘经籍。《六度集经》一开头就明确提出,该经“为说菩萨六度无极,难逮高行疾得为佛”的目的,即解释行持救济众生而修菩萨行的,学界从无异议的大乘经典。看来,该窟券顶的本生故事图重在宣扬“六度”的大乘思想。

上述该窟本生故事统计中,源于《贤愚经》的有5幅。学界常用《贤愚经》诠释龟兹石窟的本生故事图。众所周知,该经是河西沙门昙学、威德等八人,结志游方,远寻经典时,在于阗参加般遮于瑟会,随缘分听三藏诸学说讲经法,回到高昌汇集整理而成。当时(5世纪)的于阗和高昌大乘佛教盛行。据记载,早在3世纪中叶,“般若”就流行于于阗,解释般若思想《大智度论》中的许多故事想必那里的僧人和信徒也早已知晓。昙学、威德等僧“随缘分听三藏诸学说讲经法”,不可能仅听取或记集小乘经籍,何况他们都来自大乘信仰占主导地位的河西地区。其实,《贤愚经》内表现出很多于阗佛教的痕迹,如对毗沙门天王的信仰等,而且经中还明确提出修习菩萨,具有较多的大乘思想。该经赍至凉州后,沙门释慧朗“以为此经所记,源在譬喻;譬喻所明,兼载善恶,善恶相翻,则贤愚之分也”[14]。于是命名为“贤愚譬喻经”,《开元释教录·入藏录》仅把它列入《梵本翻译集传》;吕澂先生在《新编汉文大藏经目录》中把它列入“律藏”是很有道理的。同时,该经中的很多故事早已收集在大乘经典中,如前述《大智度论》和《六度集经》等经籍中,除有前述本生故事,还有龟兹石窟中常见的须陀素弥王、须达挐太子、六牙白象、大施菩萨抒海、独角仙人等本生故事。因而,将《贤愚经》完全归为小乘经是不够全面的,更不能笼统地说,按《贤愚经》描绘本生等故事画的洞窟全是小乘教寺院。

其实,同样的故事常常被编收在不同的佛教经籍中,不论大乘经,还是小乘经,重要的是认真研究这一个个故事所要说明的问题,即表达的佛教思想;并随着历史发展的轨迹,追根溯源,“顺藤摸瓜”去寻求它的真谛。如前所述,第114窟的本生故事,反映的主要是菩萨修习六度的大乘思想,有的学者把克孜尔石窟的本生故事画,分为布施、戒度、忍辱、精进、禅度、明度等六度是很有见地的。[15]看来,克孜尔石窟并不仅是单纯反映小乘信仰,其内涵是复杂的,大乘信仰也曾经存在过,包括早期。

最后,后甬道后壁上描绘的荼毗和第一次结集图像和内容与克孜尔其他洞窟所依据《长阿含经·游行经》、《佛般泥洹经》不同,而与大乘经典《大般涅槃经后分》和《大智度论》的叙述相吻合。

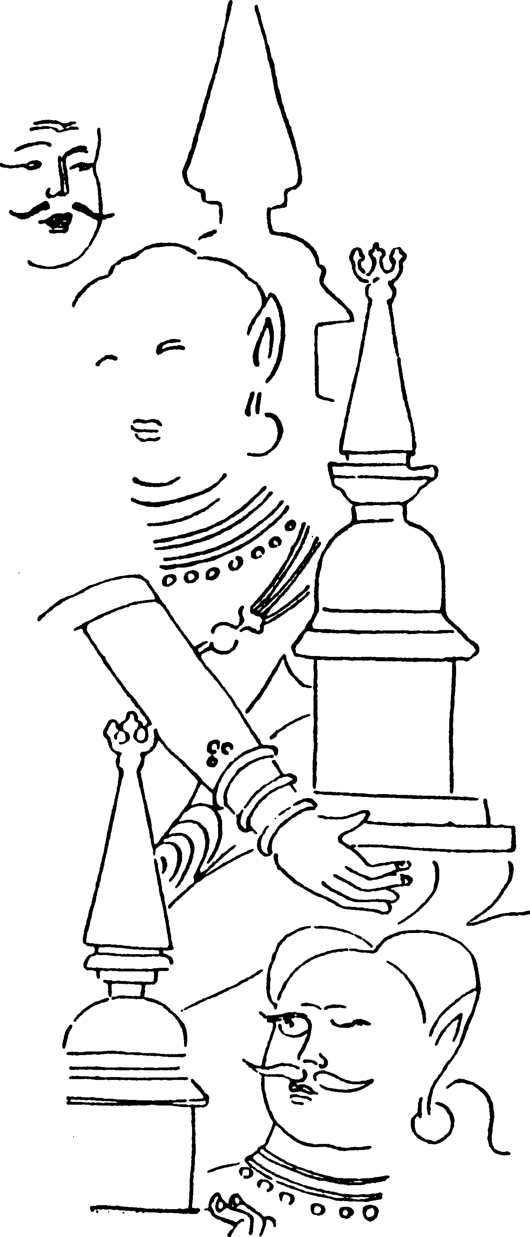

在荼毗和第一次结集两幅图像之间没有图案或界线相间,只能依据人物的面向来区别。右侧荼毗图中,众天人比丘围绕着的佛棺正在熊熊燃烧,上方天帝释手持一竿,上挑一罐(图版二七)。这一内容见于《大般涅槃经后分》,经中说,佛涅槃后荼毗时,一切炬火都不能燃烧佛棺,火“炬投香楼自然殄灭。……纵使一切天人所有炬火。不能荼毗如来宝棺”。城内士女天人大众悲哀号泣,“尔时,如来以大悲力。从心胸中火踊棺外,渐渐荼毗经于七日,焚妙香楼,尔乃方尽”。接着,弟子、力士等使尽各种办法破灭荼毗之火,但火势依然熊熊,四天王等天人急收舍利供养,于是,以香水注火令灭,但火势如故。“尔时,帝释持七宝瓶及供食具至荼毗所,其火一时自然灭尽。”画面中帝释天挑着的竿上,有一赭红色罐,口部侧向下方,正在倾倒香水以灭荼毗之火。该经又说,火灭后,帝释即开如来棺欲取佛牙舍利,遭到佛弟子的阻挡。帝释说,“佛先与我一牙舍利,是以我来火即自灭”,即于佛口中右颔上取牙舍利,欲还天起塔供养。尔时,有二捷疾罗刹隐身随帝释,盗取一双佛牙舍利,但是,这事被护法神韦驮看见。勇猛的韦驮随即将佛牙舍利追回。于是,在114窟东甬道外侧壁上描绘了盗取舍利塔的罗刹图像,以及夺回舍利塔的韦驮形象(插图3)。这种内容的图像,同样出现于森木塞姆石窟的早期洞窟中。[16]

插图3 捧舍利的罗刹和韦驮

《开元释教录》早已明确指出,《大般涅槃经后分》与《长阿含经·游行经》相似而不完全相同,“经中复言法身常在,常乐我净,佛菩萨境界非二乘所知,与《大涅槃》义利相涉”,当是大乘经典。[17]

第一次结集在克孜尔壁画中多次出现,画面和所表现的内容大致相同,但114窟的画面中,却是迦叶敲着铜板,而阿难的形象又两次出现。《大智度论》说,佛涅槃后,诸弟子纷纷投身山林溪谷,等待入灭。迦叶思惟:只有将佛所说的法,以经、论、律的形式结集为三藏,才可使佛法久住。他立刻往须弥山顶,挝铜揵稚,召集佛的诸弟子来集会。表现在画面上,迦叶站在山上,左臂上举手持铜板,右手拿槌,正在敲击(插图4)。两侧诸弟子纷纷赶来,有的甚至是飞来,围绕在大迦叶身边。“大迦叶选得千人,除善阿难,尽皆阿罗汉得六神通。……迦叶,以天眼观今是众中谁有烦恼未尽,应逐出者唯有阿难一人”,他列数阿难侍奉释迦佛时的六大“罪状”,呵斥阿难,并将其驱出会场。因而,图中坐于迦叶右侧的阿难面背着诸弟子,低头闷闷不乐。(https://www.xing528.com)

插图4 挝铜揵稚的迦叶

阿难回去后禅定思惟:“廓然得悟,如电光出暗者见道。阿难如是入金刚定,破一切诸烦恼山,得三明六神通共解脱。”于是,他又去敲门,大显神通力,并作礼忏悔。于是,迦叶请阿难升座,背诵法藏。这一场面描绘在后甬道的西端:迦叶坐阿难右侧,面面相对,深情地倾听着阿难诵经。这种图像,至今我们还没有在现知的其他洞窟中看到。

有关迦叶召集第一次结集、阿难被逐出、复又升座诵经的情节在《根本说一切有部毗奈耶杂事》中也有叙述,但将114窟的图像与这两部佛经相对照来看,这幅壁画还是与《大智度论》的叙述更吻合。如《杂事》中没有像该图中所表现的迦叶“住须弥山”和“挝铜”的内容;在克孜尔第178、205、219和224等窟,根据《杂事》绘制的第一次结集的图像中都没有看到这种图像;而且,这幅画是和根据《大般涅槃经后分》描绘的涅槃图像相组合,其依据当应来自《大智度论》。《大般涅槃经后分》和《大智度论》同样属大乘佛教典籍,所以,114窟后甬道的涅槃和第一次结集的内容也表现的是大乘思想。

从上述对于主尊、七佛、本生故事、涅槃和第一次结集等的分析中,我们可以看出,该窟壁画内容表现的佛教思想是宣扬大乘六度、般若思想的,因而,该窟应是一座大乘窟。

比丘尼寺

如前所述,114窟东、西两甬道内侧壁各绘的六身,共12身供养人像。这些供养人均披袒右袈裟,但不露右肩和右臂,内衬僧祗支,下接厥修罗,左手持花供养。她们内衬的僧祗支,有的为朱红色,袈裟绘为赭色,或者内衣呈赭色,袈裟为朱红色;袈裟还缝缀着边饰,仍在尽可能地装饰自己。这种形象与其他洞窟仅披袒右袈裟的比丘不同,应是比丘尼供养像。

根据佛教戒律规定,比丘只能穿三衣,即(1)僧伽梨,梵文Samghati,也译为僧伽,为大衣、重衣、正装衣,用9至25条布缝制,又称九条衣,上街托钵或奉召入宫时所穿。(2)郁多罗僧,梵文Uttarasanga,也译为昷怛僧罗伽,为上衣、入众衣,礼拜、听讲、布萨时所穿,用七条布缝制而成,又称七条衣。(3)安陀会,梵文Antarvasa,也译为安怛娑婆,为中衣、内衣,五条衣,日常工作、就寝时所穿之贴身衣。三衣的颜色均应为“坏色”,故称袈裟。而比丘尼在三衣之外又增加了两衣,称为五衣。比丘尼在受大戒时,必须“于众中在亲教师前”,语三说“守持五衣”。比丘尼所增加的两衣,即厥修罗和僧祗支。[18]

厥修罗,梵文Kusula,也译为厥苏洛迦,即篅(音chuán),下裙。两头缝合如筒状,上可盖脐,下至踝骨上二指。僧祗支,梵文Samkaksika,也译为僧脚崎,是穿在三衣之内的掩腋衬衣,覆盖两腋、胸部,长至腰下的长方形内衣,一侧缝缀编纽,用以系结。义净在其翻译的《根本说一切有部百一羯磨》注释中指出,“僧脚崎者,即是此方覆膊……用掩肩腋”。此衣须绕颈、肩部,并用编纽相系,“衣总覆身”,“敛在胸前”,“双手下出”,掩腋盖乳,不辄许露出胸骨。比丘尼若在寺内或房中,仅穿“俱(厥)苏洛迦和僧脚崎两事便足”。第114窟供养人内衬的僧祗支即是缠绕脖际,遮肩,掩臂,双手下出,与上述仪轨相吻合。所以,该窟的供养人无疑应为比丘尼。

值得特别提出的是,随着佛教的发展和各地区不同的自然条件,这些规定逐渐演变,比丘也穿起僧祗支和厥修罗。义净在《根本说一切有部百一羯磨》中又指出“佛制恐污三衣,先用通覆两肩,然后于上通披法服”,因而,有些佛和比丘像也内穿僧祗支,但比丘穿的这种僧祗支是掩腋衣,或称覆肩衣,即从右方之腋下,交搭于左肩之上。

114窟的供养者是比丘尼,如前所述,该窟与僧房115窟、通道113和带有禅屋的112禅窟相互组合成一组洞窟群,从与中亚佛寺建筑的对比中可以认为,这是一座现知较完整的比丘尼寺。比丘尼寺在龟兹出现得较早,最迟不晚于公元4世纪,《高僧传·鸠摩罗什传》记叙,鸠摩罗什之母大约在4世纪30年代身怀鸠摩罗什时,“闻雀梨大寺名德既多,又有得道之僧,即与王族贵女,德行诸尼,弥日设供,请斋听法”。后来,又“定誓出家”,“受戒,仍乐禅法,专精匪懈,学得初果”。说明当时龟兹的雀离大寺等处一定有比丘尼寺,并且盛行禅观修习之法。东晋前秦建元十年(公元374年)比丘僧纯、昙充到龟兹时见龟兹有尼寺三座,在《出三藏记集·比丘尼戒本所出本末序》记载,“阿丽蓝百八十比丘尼。若干蓝,五十比丘尼。阿丽跋蓝,三十尼道。右三寺比丘尼统依(佛图)舌弥受法戒。比丘尼,外国法比丘尼寺不得独立。此三寺多是葱岭以东王侯妇女,为道远集斯寺,用法自整,大有检制”。[19]看来,龟兹境内有多座尼寺是毋庸置疑的。龟兹的尼寺闻名于葱岭以东,“王族贵女”、“王侯妇女”等都到龟兹出家,但以克孜尔114窟为中心的这座尼寺在当时的地位,我们不得而知。

结语

以克孜尔114礼拜窟为中心,包括112禅窟和115僧房及其附属建筑组成的这处洞窟群是一座比丘尼寺。洞窟建筑规整,壁画反映的大乘信仰明确。从洞窟组合中有多处禅屋上可以看出,这里的比丘尼重视坐禅修习,是佛教早期信仰的体现。佛教认为,信徒必须静坐敛心,坐禅观想,才能使精神世界臻于空虚明彻之境,修得佛果,所以禅观双修是佛教徒实践佛教信仰的必修课,在我国东晋北魏时期尤其盛行。龟兹高僧鸠摩罗什就曾翻译多部禅经,如《坐禅三昧经》、《禅法要解》、《禅密要法经》等。佛经说,如果禅僧修习多年未见佛影,“便以神力分身飞往兜率天,至弥勒所,具宣上事,请决所疑”,也就是说弥勒能为未得果之禅僧决疑。该窟的主尊即为弥勒像,与禅观的盛行很有关系。这种佛教思想、佛教信仰与公元5世纪初的河西、高昌地区一脉相承,如敦煌莫高窟的第275窟,河西与高昌出土的“石塔”等。

以114窟为中心的这组洞窟原来很可能是公元4世纪后半叶、鸠摩罗什在龟兹推行大乘佛教时的遗存。碳14测定为242—415年,与我们的研究相吻合。

这座尼寺引起我的高度重视。它对于研究龟兹石窟艺术、龟兹佛教及其社会历史和演变发展,均有着重要的意义。

【注释】

[1]原载《新疆师范大学学报》,2006(4)。

[2]承蒙赵莉同志相告,特此致谢。请参见吕明明:《龟兹尼寺初探》,载《新疆文物》,2005(2)。

[3]A.Grünwedel,Altbuddhistische Kultstateen in Chinesisch-Turkistan,1912.

[4]参见龟兹石窟研究所编:《克孜尔石窟内容总录》,乌鲁木齐,新疆美术摄影出版社,2000。

[5]参见赵莉:《克孜尔石窟降伏六师外道壁画考析》,载《敦煌研究》,1995(1)。

[6]我曾对该窟作过简单论述,并提出这是一座含有大乘成分的、较早的比丘尼供养窟,参见拙著《印度到中国新疆的佛教艺术》。

[7]参看宫治昭:《涅槃と弥勒の图像学》,吉川弘文馆,1992。

[8]参见任继愈主编:《中国佛教史》第3卷,589~606页。《中阿含经》卷13《说本经》;《长阿含经》卷6《转轮王经》;《增一阿含经》卷19《四意断品第二十六之余》。

[9]法显著,章巽校注:《法显传》,26页,上海,上海古籍出版社,1986。

[10]达拉那多哈:《印度佛教史》,109页,转引自松本文三郎著,张元林译:《弥勒净土论》,115页,北京,宗教文化出版社,2001。

[11]参见任继愈主编:《中国佛教史》第3卷,589~606页。

[12]有关七佛的名称,各经翻译不同,本文根据帛尸梨密多罗译《灌顶经》卷8和北凉出土的石塔而译。

[13]参见拙文《鸠摩罗什译经和北凉时期的高昌佛教》,见《鸠摩罗什和中国民族文化》,147~160页,乌鲁木齐,新疆美术摄影出版社,2001;殷光明:《北凉石塔研究》,181~198页,觉风佛教艺术文化基金会,2000。

[14]《出三藏记集》卷九。

[15]参见姚士宏:《克孜尔石窟探微》。

[16]参见《中国美术分类全集·中国新疆壁画全集(5)·森木塞姆克孜尔尕哈》。

[17]转引自胡守为:《大般涅槃经在河西的传播》,见《丝路访古》,兰州,甘肃人民出版社,1982。

[18]参见《十诵律》、《摩诃僧祗律》、《根本说一切有部百一羯磨》,以及唐代义净著:《南海寄归内法传》卷2。

[19]参见《高僧传》卷二,北京,中华书局,1992;《出三藏记集》卷十一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。