第二节 明代佛教方志体裁与体例的定型

与前代相比,明代佛教方志不仅著述数量多,而且还改编了传统方志体裁与体例,提出不少有关史学撰述的真知灼见。明代佛教方志史家继承早期佛教方志传统的同时,大胆自觉吸收传统方志的优秀经验,改造佛教方志,在结构布局、撰述意识等方面形成较成熟的规范,许多观点为后代佛教方志史家仿效。可以说,中国佛教方志体裁、体例的定型与完善形成于明代。明代佛教方志体裁、体例的成熟与完善主要表现在三个方面:一是体裁结构的多样化;二是结构布局的定型;三是佛教方志理论的成熟。

一、明代佛教方志体裁类型

在体裁结构上,明代佛教史家采取继承与创新共存的态度。一方面,继承《古清凉传》、《广清凉传》、《补陀洛迦山传》等布局传统;另一方面,更多的是从明代传统方志吸取营养,将流行的纲目体、政书体、辑录体、游记体融入到佛教方志的创作中,改编佛教方志的撰述结构,并形成一定的规范。

明代佛教方志有以下几种体裁类型,其中又以平目体、纲目体、辑录体较为常见。

1.纲目体。是将志书内容先设大纲或几大门类,然后其下再细分若干小目。每个纲目有内在的联系,逻辑清楚。由于分门别类的差异,又可以分为三种形式:一是以政区为纲;二是以事类为纲;三是事类、政区混合型。这种结构布局也是中国地方志结构形式趋于成熟的表现。由于纲目体的优点明显,明清志书多采用此类形式,如(万历)《四川总志》、(嘉靖)《南畿志》等。[13]这种传统方志常用的结构也被明代史家修撰佛教山志、寺志、塔院志借用。

《嵩书》为傅梅撰述,主要记载嵩山的一草一木,沿革流变,其中又以佛教掌故为主。他自幼受儒家文史的熏陶,“年三十,北游成均间,从建业焦先生受《书》”,精通经史子集,深受司马迁《史记》之影响。他撰述《嵩书》,以“考证往古之失得,发明昭代之典则,期以补职方之遗,备史官之采。凡有关于嵩山者,芟其烦芜,正其缺谬,分曹列类,自天象始”。最后谦逊地说:“虽博逊子长,不敢自谓成一家之言。”[14]此书由傅梅采取纲目体撰写而成。

《嵩书》共分19卷,13纲(即星政篇、峙胜篇、卜营篇、宸望篇、岳生篇、宦履篇、岩栖篇、黄裔篇、竺业篇、物华篇、灵绪篇、韵始篇、章成篇)。每篇下面,作者又细分若干目,纲目之间紧若一体。

如星政篇,主要从“山川精气,上为列星,若形景然”的角度,来讲述天上28星宿与嵩山之间的关系,以彰嵩山“峻极于天,非一州一国所能囿,非一象一纬所能局哉”[15]之意。在该篇中作者又细分宿属、星属、州属、国属四目,“分经尊纪,职在保章”[16]。

卜营篇亦是如此,其下又分州邑、城郭、关镇、宫观、寺院、楼阁、桥梁等16个细目。物华篇分为玉部、石部、金部、器部、书部、草部、木部、竹部、鸟部、虫部等类,记载嵩山一草一木。这样就做到提纲挈领、分目细化的效果,纲目之间逻辑严谨,清楚可辨。是故时人称赞道:“盖自天文地理、古今帝王、封禅祠宇、都会城邑、公卿大夫……所载题咏与仙真之遗迹,鬼神之灾祥……鸟兽草木之品,巨细兼该。”[17]

《杭州上天竺讲寺志》是记载杭州上天竺寺掌故的一本志书,僧广宾撰述。该书采用纲目体结构,先分为普门示现品、尊宿主持品、道场规制品、器界庄严品、帝皇檀越品、宰官外护品、风范隆汀品、诗文纪述品8大类,再在每品下细分类。如尊宿主持品主要记载上天竺寺历代主持高僧大德的语录、行状,因此作者在该品下又分为题名、列传、别传、教规、清规、小众等小类。道场规制品下则又分为名考、因革、建置、像设、碑记、供具等小类。全书结构清晰简单,真正做到以纲统目、以目显纲。

结构布局中,普门示现品是最有特色的。在该品中,作者在纲目体下,运用编年体手法进行佛教方志的编撰。作者从唐代到明朝,按照时间顺序,将历代皇帝、士大夫游历杭州上天竺寺中的事情一一记载,其中不乏世俗史事。如“唐僖宗光启三年丁未,时中原鼎沸,黄巢、李克用等屠戮生民,战争不息”。其后记载“唐天祐四年,朱温改名曰光。后唐长行三年壬辰三月,吴越武肃王钱缪卒。宋开宝五年夏五月,大雨,河决。真宗咸平元年,给事中张去华守杭。正月至五月,不雨。大中祥符九年九月,蝗飞蔽人”[18]。作者将纲目体与编年手法巧妙结合在一起。

2.政书体。政书体本是中国古代史书体例之一,“惟以国政朝章,六官所职者,入于斯类”[19]。较著名的政书体史书有唐代杜佑《通典》、南宋郑樵《通志》、马端临《文献通考》等。典章制度史的门类分目为方志编撰提供了参考,如元代《延祐四明志》就设置沿革、职官、人物、山川等12考,各考下又详分子目。这种以“考”定类目名称,显然是受到《文献通考》的影响。明代方志受到这种形式的影响,出现了(嘉靖)《临武志》、(正德)《漳州府志》等一批政书体志书。[20]这种方法亦被明代佛教史家仿效,用来撰述佛教方志。

天台山位属浙江,是佛教天台宗的发源之地。自古文人居士、高僧大德多游览、修行于此。是故“登临题咏,翰墨流传,已多见于地志”。僧传灯自幼“出家天台之高明寺,少精炼戒行,学识高出道流”[21]。他本着“有一言之悟,人必书之,有一行之合一道必书之,其启迪后昆,弘范时俗,功德可胜言哉”[22]的原则,撰述《天台山方外志》。此书仿效政书体结构,全书共分山名考、山源考、山体考、形胜考、山寺考、圣僧考等19考,各考之下再分子目。清人对此评价道“与专志、山川者体例稍殊”[23]。

僧传灯为自己居住之地做志时,也采用这种方法。《幽溪别志》共分幽溪道场形胜考、幽溪道场开山考、幽溪道场沿革考、幽溪道场重典考等16考,各考下再分事实、文艺两类。

归宗寺是江西庐山著名的五大丛林之一。东晋咸康六年,王羲之舍宅为寺,为归宗寺。明末憨山大师曾云游至此,撰述《庐山归宗寺志》一书,仿效政书体,共分山川形势考、开创古迹考、传灯人物考、杂志机缘考、重兴因缘考、山场田地考、清规执事考、法缘文字考8类。在每考之前,作者都说明设置该考的理由。如在阐述设立传灯人物考时说,“法不孤起,道因时降。灵鹫开基,佛光衍畅。西来一脉,曹溪为上。南岳西江,各留影样。会于匡庐,灯灯无恙。谁建法幢?云空月朗。各吐寂音,同归一乡。无去无来,莫窥其相”[24],故作传灯人物考。这种仿效政书体的手法“传载得体,择取尤精,虽稍省略,而自晋至明千余年事亦自显明”[25],为后人所称道。

3.平目体,又称平列分目体。是将志书内容分为若干类,下不列门类,各类目之间平行排列、互相独立、互不统摄的一种结构,宋元志书多采用此种形式。[26]这种结构也影响明代佛教方志的编撰,明代平目体佛教方志又可以分为区域型、繁复型、简单型三类。其中,区域型、繁复型受明代传统方志影响为多,简单型与早期佛教方志有着很深的关系。

简单型。是在平目分列思想指导下,以一山一寺为中心,将志书内容分为几类,多则五、六类,少则三、四类,各类平行排列、互不统摄的一种结构。这种布局更多是受到早期佛教方志的灵活多变与撰述者个人兴趣的影响较大,简单明了、灵活多变是这种布局的最大特点。正如清代《四库全书总目》评价程嘉燧的《破山兴福寺志》所言,“是书一卷、二卷记山中古迹,而诗文附焉。三卷志建置,四卷志禅宗。序次雅洁,为山志中差善之本”[27]。是对这种简单明了、灵活多变的简单型平目体志书的最佳肯定。[28]但有时为追求简单明了,内容记载不全、不详细也就成了这种体裁的内在隐患。

天童寺位于浙江鄞县东六十里太白山麓,“晋永康间,义兴禅师居此山,有童子来供薪水,久之辞去,自称太白星。因是山名太白,寺名天童”[29]。该寺以“东南佛国”闻名海内外,与径山、灵隐寺、净慈寺、阿育王山齐名,并称为“古禅宗五山之一也”[30]。四明后学白川杨明,“叙述形胜,缀以艺文”,撰述《天童寺集》一书。该书结构简单,将相关天童寺的掌故分为山水、宫室、田庄、文类4类,冠以《志略》。亦如作者自己所言,这种做法“志夫形胜之大略焉,谓之略者,不能尽其详也”[31]。

泉州开元寺是福建较为著名的佛教寺院。始建于唐垂拱二年,原名莲花寺,后改名为兴教寺、龙兴寺。唐开元二十六年,玄宗诏天下诸州各建一寺,以年号为名,遂改为开元寺。[32]有元人梦观氏作《开士传》,记载开元寺的兴废历史,后有明万历年间陈公编撰志书,但都“弗以为善”,故有晚明高僧元贤在此基础上,“考之旧碑,且旁采他集,而益以耳目所睹闻者”[33],撰述《泉州开元寺志》。该书在结构上采取了简单平列分目,分为建置、开士、艺文、田赋4志,囊括整个开元寺的千年发展历史。

此外,献花岩位于金陵的牛首山,也是佛教文化影响甚深的地区。“嘉靖中有内翰石亭陈公游而乐之,揽笔为志”[34],撰写《献花岩志》,共分山石、岩洞、水泉、宫宇、卉木5章,作者采用的也是这种简单平列分目体。

区域型:是按照一定区域顺序平列记载佛教寺院掌故的一种结构,颇类似《洛阳伽蓝记》的结构特点。明代平目体佛教方志中,这种类型的佛教方志不多见,《皇明寺观志》为其中之一。该书仿效《大明一统志》做法,按照顺天府、保定府、河间府、真定府等地域次序,直至贵州布政使司,将有明一代寺观全数录出,不分卷。每个地域内,又按照一定顺序标清辖内的寺观数目,择其重要者概述建置、沿革、古迹等相关内容。如顺天府,作者按照京都内外顺序,下小字注出共127寺,27观。其中重要佛教寺院有大兴隆寺、大圆通寺、吉祥寺、兴国寺等。在介绍到吉祥寺时,作者表明“在府西侧,元泰定间建”。介绍到兴国寺时,作者也特别说明该寺“在府东北,隋建,本朝洪熙元年重修”[35]。

繁复型。是相对简单型而言,是在平目分列的思想指导下,以一山一寺为中心,将志书内容分为多则20余类,少则10类,各类平行排列、互不统摄的一种结构。其特点是尽可能详细,缺陷则是如分类不当,颇有冗赘之嫌。

慧因寺是杭州一所名刹,明时寺院潦倒,“宗律絮焉,钵衣散焉。寂欲坠焉者,考之则志乱焉,而无统遗焉”[36]。住持僧请李飞侯撰述寺志,“飞侯提纲表巨,分注收细,拾遗定乱,使律宗以则,钵衣以例。是故首之以沿革,则寺之兴亡著矣。次之以形胜,则地道昭矣,又次之以创建”[37]。全书采用平列分目体,共分为原始、景物、祖德、檀那、宫宇、碑记、传志、杂文、题咏、法嗣10类,各类之间互不干涉。

《普陀山志》之作亦是如此。普陀山为中国佛教四大名山之一,在中土民众中有很高的地位。“震旦国中,三大道场,西峨眉以普贤,北五台以文殊,而东海普陀以观世音。西北距佛国不远,道法渐摩,近而且易。东海僻在深阻,声迹荒遐,众生久苦沉沦,熏染五浊,如来重愍之。兹观世音之开化补陀,津梁娑竭,良有以也。峨眉、五台深峭雄拔,秀甲齐州。而补陀独立大瀛海中孤绝处,尤为奇特。”[38]但关于普陀山记载并不多见,南宋时期,仅在《四明图经》、《四明志》等有关于本山历史的扼要记载。元至正时期,盛熙明寓居普陀山,见此山无志,便撰述《补陀洛迦山传》,分四品三附录,开普陀山专志之先河。然而明代普陀山由于受到整个明朝佛教衰退大环境的影响,再加上当时倭寇的骚扰,普陀山佛教“废而复兴,已非昔日之旧”[39]。明万历夏五月,侯继高游览普陀山,感慨于230余年间《普陀山志》“纸敝墨濡,几成蠹简”的凋零,感慨于后人竟无一人续写山志之作,于是撰述《补陀山志》一书,以续前人撰史之重担。该书也是采用平列分目体,共分为宸翰、御制、图考、山水、殿宇、徽制、建置、灵异、颁赐、命使、释子、高道、物产、艺文等类。在卷首更是一改早期佛教方志以佛为首的做法,而是以世俗宸翰为先,显其“尊君贶”之意。[40]

鹤林寺是江苏一座佛教名刹,位于黄鹤山麓,创建于东晋元帝大兴四年。南朝宋武帝刘裕幼年家贫,青少年时代到黄鹤山砍柴时,头顶常有黄鹤翩翩飞舞。称帝后,遂改寺名为鹤林寺。明高僧明贤在前人基础上,撰述《鹤林寺志》,分为山川、建置、山界、田土、碑铭、古碣、高僧、人物、纪异、记、序、疏文、论、诗14门。

此外,《龙华寺志》分为山川形胜、建置始末、历代师德、古迹、檀越外护、祖塔、属院田产、法语、翰墨、诗10类;《清凉山志》分为总标化宇、略纪化主、五峰灵迹、伽蓝胜概、高僧懿行、菩萨显行、帝王崇建、名公外护、异众感通、名公题咏10类;《径山志》分为僧传、制敕、序文、塔铭、碑记、游记、书启、偈咏、名什、外护、殿宇、静室、名胜、下院、古迹、寺产、纪事17类。更有甚者,如《西天目祖山志》分为山纪、稽古、名考、形胜、建置、修真、清信、栖逸、檀贤、庙记、御书、敕谕、表答、奏疏、藏书、碑记、游记等48类,可谓类目繁多,数不胜数。

4.辑录体。此体是选取与本地相关联的文章、论述、诗歌、碑刻为一书,而不自著一词一语者。此体始于明嘉靖年间南直隶志书《荆溪外纪》,该志25卷,设四言绝句、五言绝句、五言八句、五言古风、六言绝句、长短句、歌、行、词、碑、书、列传等。[41]这种撰述风格也被部分明代佛教方志借用。

阿育王山是明州(今宁波)著名的名山古刹,“自晋太康历六朝、唐、五代、宋、元至我朝皇明万历壬子,千有三百四十九年,其间灵异事迹、国朝典故、士庶投诚、文人翰墨”[42],耀显于世。故有明代赐进士第、资政大夫、兵部尚书郭子章在前人基础上撰有《明州阿育王山志》。时人陆基忠嫌其繁芜,在《明州阿育王山志》的基础上仿效辑录体手法,重新编辑裁减,辑录有关明州阿育王山的诗歌文赋,不作著语,书名《明州阿育王山志略》。上卷收入明代郭子章《志分十门偈》、元僧悟光《舍利宝塔传》、明僧传灯《古今造建缘起》、宋僧赞宁《灵鳗菩萨传》,“所载不叙撰人世次,惟欲事迹了然”[43]。下卷辑录“古今名贤撰著以世次为叙,唐文冠之,次及于宋,以及国朝之文”[44]。收入唐代万齐融《常住田碑》,宋代苏轼《宸奎阁记》、张九成《妙喜泉铭》,明代宋濂《广利禅寺碑铭》、陆光祖《重建塔殿募捐序》、屠隆《重修寺募捐疏》6文。

苏州师子林是元代高僧天如禅师道场,禅师为中峰弟子,佛法高深,师子林地幽僻林,怪石林立,以至“四方学者糜至,遂成丛林”[45]。明僧道恂为纪念天如禅师,作《师子林纪胜集》,全书采用辑录体,分上、下卷。上卷辑录元代翰林学士知制诰兼修国史欧阳玄《师子林菩提正宗寺记》、应举翰林文字文林郎同知制诰兼国史院编修官危素《师子林记》、遂昌郑元佑《立雪堂记》、茶陵李祁《师子林诗序》等;下卷辑录《师子林图序》、《师子林十二咏序》、《游师子林记》等文。

柳亭庵位于今浙江鄞县南郭,始建于唐天复二年,历代高僧大德广开法坛,文人骚客频留墨宝,香火旺盛,人气鼎沸,又号称“七寺古塔”,享誉宋元。后有明人李桐辑录历代文人纪念该庵的散留之作,编辑成《柳亭庵志》。该志也是采用传统辑录体,全书分为三卷,按照文、诗的分类,将所有纪念柳亭庵的诗文分时间顺序编排,不加作者任何的见解。如上卷收录有李桐《柳亭庵缘起》、释昙噩《明州戒香寺哑女传》、释一如《维卫佛赞》、许奎《戒香寺维卫佛记》、钱文荐《柳亭庵复田记》等文,中卷、下卷收录有陆起元《重游柳亭庵》、蔡起白《过柳亭庵》等诗。[46]

《天台胜迹录》更是一部典型的辑录体佛教方志。作者鉴于“天台之名闻于世,自晋刘阮而已照矣。虽其说涉于荒唐难以尽信,而山水之胜不可诬也。厥后词臣墨客流寓寄傲于其间者盛,而述作之富,不可胜纪”。但又惧“其爻而散逸”,于是“博考群籍,旁搜石刻,选粹正讹,汇次成帙”[47],编撰《天台胜迹录》一书。

5.游记体。是按照旅游景点的顺序,沿途将所见所闻及与之相关的掌故诗文记录下来的一种文体。早期佛教方志中就有这样的作品,如晋僧法显的《佛国记》、唐僧玄奘的《大唐西域记》、宋人张商英的《续清凉传》等。这种体裁也为部分明代佛教方志撰述者仿效。

栖霞山亦称摄山,山有三峰,主峰名为凤翔峰,两侧是为龙、虎二峰,山间风光迷人,古刹深远,是金陵一大佛教名胜。明人盛时泰“落拓不偶,故自放于山颠水涯,驰骋笔墨以自谈其无聊不平之思”[48],撰述《栖霞小志》一书。该书按照作者的游览顺序,将净业堂、般若堂、可容庵、唐公严、舍利塔的风情掌故一一记载,并将“前人故迹、名流题咏,未尽甄录,特访寺录碑,绝幽凿险,所记宋人题记约三十余种”,融入其中,编撰而成,故后人称赞其“叙述简洁,文体亦游记之佳者”[49]。

6.赋体。也是传统方志中常用的一种方志体裁,宋人王十朋撰述《会稽三赋》一书,作者“于图志掇其奕奕之事迹,加以旧传新睹可纪之事”,“著为风俗,赋以抑扬品藻,写于答问其事”[50],这种体裁被后人评为方志杰出之作。这种体裁撰述方志为明人继承,较著名的有莫旦的《大明一统赋》、《大明一统赋补》、《苏州赋》等。[51]明代佛教史家记载佛教寺院山林时,也采取了这种方法,会稽梅梁居士陶寅龄编撰的《宁波太白山天童寺赋》即是其中之一。作者信奉佛教,推崇太白山天童寺是佛教圣地,“盛启丛林,古德辈出”,但又怕“编贝浩繁,宁若连珠简约”,因此有别以往的寺志体裁,编撰赋体寺志,既记录一地寺院之盛,又做到简约清晰,颇有特色。该书以赋为引,同时记载天童寺的建筑、高僧传记、语录,做到人赋、事赋、传赋的有机结合。[52]

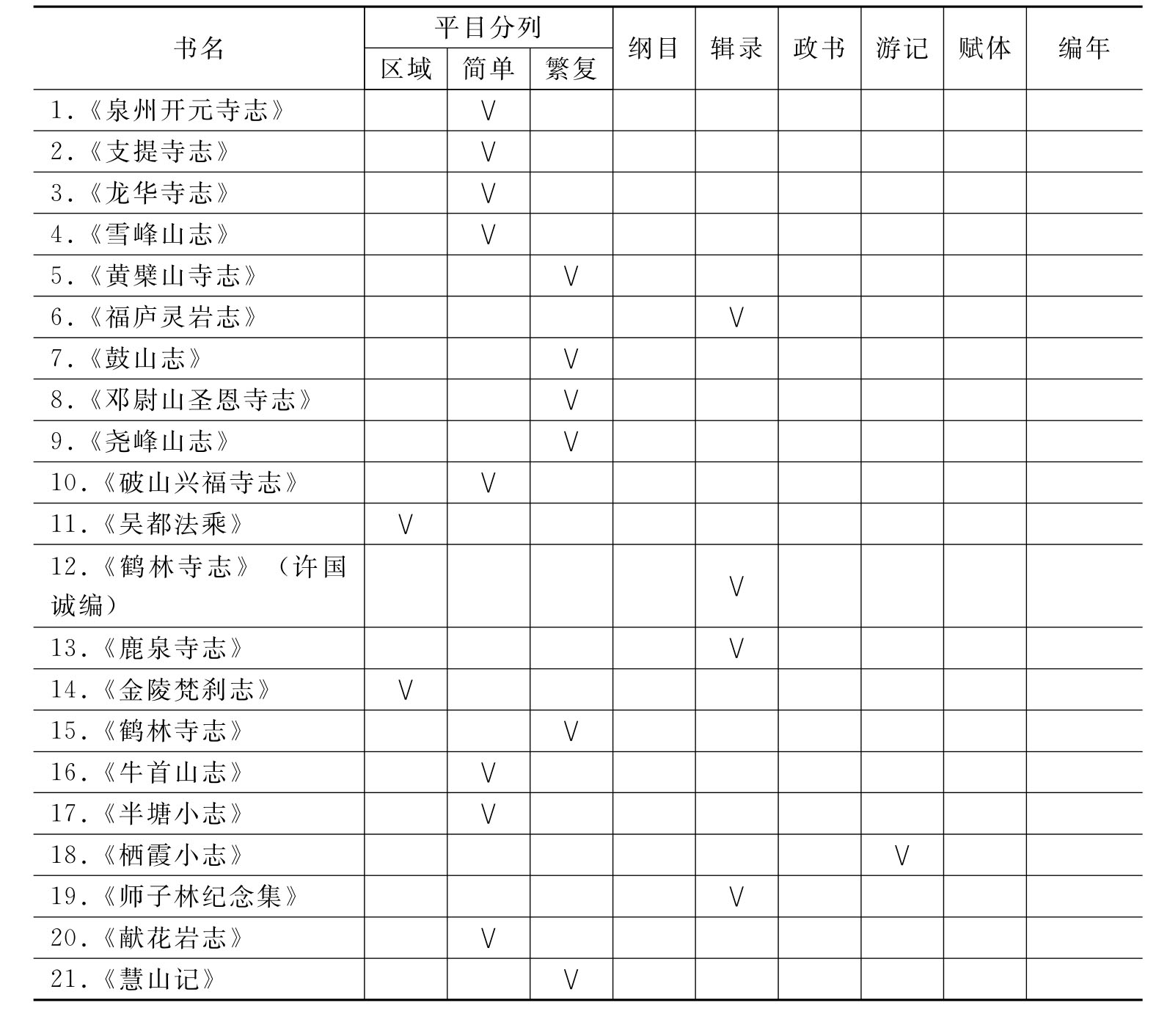

表3—1 部分明代佛教方志体裁结构表

续前表

续前表

笔者对部分现存明代佛教方志进行了梳理和统计,发现明代佛教方志在体裁结构的应用上,有两个特点:

一是传统方志中常见的平目体、纲目体、辑录体、政书体,是明代佛教方志使用较多的体裁。如上表中,平目体的佛教方志有48种(简单型的有23种,繁复型的有22种、区域型的有3种),辑录体的佛教方志有11种,纲目体的佛教方志有3种、政书体的佛教方志有3种。明代佛教方志编撰者选择的体裁类型相对集中。而一些传统方志中常见的纪传体、经纬体、三宝体、编年体等,在明代佛教方志中使用甚少,几乎没有。

二是部分明代佛教体裁结构之间兼顾使用。有的佛教方志可以选择两种或三种不同体裁结构进行混合编撰。如僧宗净编撰的《径山集》中既有辑录风格,又有平目体的痕迹。僧广宾的《杭州上天竺讲寺志》中则是既有平目体的影响,也有编年体的烙印。

明代佛教方志在体裁结构上的这些特点,都与明代传统方志的影响有着紧密的关系。

平目体,尤其是繁复型平目体佛教方志数量之多,与明代传统方志的影响有很大关系。明代十分重视方志的修撰,建国之初,就针对地方修志混乱、无统一章法的现象,颁降志书纂修凡例,划定统一体例格式。明永乐十年,翰林院规定《修志凡例》,内容包括建置沿革、分野、疆域、城池、里至、山川、坊郭、乡镇、土产、贡赋、风俗、形势、户口、学校、军卫、廨舍、寺观、祠庙、桥梁、古迹、宦迹、人物、仙释、杂志、诗文等。[53]明永乐十六年,又颁降《纂修志书凡例》,在《修志凡例》的基础上,再次进行调整,创建建置沿革、分野、疆域、城池、山川、土产、风俗、户口、学校、军卫、郡县廨舍、寺观、祠庙、桥梁、古迹、宦迹、人物、仙释、杂志、诗文等。[54]早期佛教方志中,诸如建置沿革、疆域、山川、土产、风俗、诗文等不是十分清晰的概念,在明初《修志凡例》、《纂修志书凡例》内容的影响下,也就慢慢由撰述者借用到明代佛教方志的编撰中了,略证之。

建置沿革:传统方志中“建置沿革”概指“凡各布政司及各府州县治所,自《禹贡》、《周职·方氏》及历代相承建置废兴所隶之分合,古今名号之更易,以及国朝之初叛乱、僭据,归附先后,俱各详述始末”[55]。重点在于记载一州一府一县历代沿革的建置废兴,名号更易。

多数明代佛教方志中也设有“建置沿革”章,也有称为“建置志”、“建置考”等,在名号上,明显仿效了传统方志的做法。在“建置沿革”创建目的上,有的明代佛教方志完全是传统方志“详述始末”、“述其所由来”[56],以备后人知晓、考论之用的翻版。

《仰山乘》中的“建置”即是如此。“按仰山居万山中,僻在一隅,人迹罕到,名亦不彰。至梁宝公显迹于天监,潜身养道于此。及唐寂禅师显化于乾符,来发旧基故址。于是仰山之名始著于我明,隆、万间,复建造布置,日以鼎新,而四方乞灵,祈祷之士,迨无虚日矣。讵谓前朝灵迹俟时而后显耶?使为之前,继之后,要知所自,故作建置志。”[57]作者创立“建置”,主要是为了记载仰山佛教从梁朝至明之间的兴衰,使“为之前,继之后,要知所自”。

《泉州开元寺志》创建“建置志”目的也在于此。“慨自白马西来,而珠宫花宇遂遍域内。然非殊胜之区,亦往往湮没不闻。泉南佛国,古刹实繁,传几千载者,唯开元一刹而已,硕果不食,虚名未坠。志建置。”[58]意在通过“建置志”,使后人“吊古者尚可过而闻焉”,知晓开元寺千年的沧桑变迁。

在内容记载上,佛教方志也仿效传统方志“建置沿革”,重在记载“建置废兴所隶之分合,古今名号之更易”,结合佛教自身特点,重点记载佛教一山一寺的始末废兴,还具体到一殿一堂佛教建筑物的建置兴衰。如《普陀山志》“建置”记载后梁不肯去观音院、宋代宝陀观音寺、元代演法堂、明代铁瓦殿、正殿、天王殿等佛教建筑的建置废兴。“梁贞明二年,日本僧慧谔得观音像于五台山,将迎归本国……有居民张氏睹斯异,遂舍所居筑室奉之,号为不肯去观音院。”[59]

《泉州开元寺志》的“建置志”记载了历代开元寺建筑的千年变迁,名号更易。

大开元万寿禅寺,旧在城西清门外,后城增广则寺当城内之西区也。唐垂拱二年乙酉二月,州民黄守基昼梦一僧,乞其地为寺。基与曰:“须树产白果,乃可。”僧喜谢,忽失所在。越二日,桑树果产白莲,有司以瑞闻,乞置道场。制曰:“可。”仍赐莲花名,请僧匡护主之,长寿壬辰,升为兴教寺,神龙乙巳,改额龙兴。玄宗二十六年,诏天下诸州各建一寺,以纪年为名,有司复以应命改额开元,历五代十国而至宋,旁创支院。

紫云大殿,唐垂拱二年僧匡护建,时有紫云盖地之瑞,因以得名。玄宗改额开元,仍赐佛像,后毁。万历二十二年,檀越率寺众同修。[60]

这些都表明明代佛教方志中的“建置沿革”与传统方志有很深的关联。[61]

再如形势、山川。明代传统方志中的形势与山川或是各分一类,或是合二为一。主要是记载一地之内的名山大川,江河溪洞,兼之与山川有关的诗词文墨。“叙境内山岭、江河、溪洞之类所从来者,旧有事迹及名山大川有碑文者皆录,其余虽小山小水,有名者亦录。”或论述“论其山川雄险,如诸葛亮论钟山龙蟠、石城虎踞之类”[62]。原则上是有名皆录,不论大小。

佛教丛林多依山傍水,但以往佛教史家撰述佛教方志时,或忽略不记,或言之不详,根本不重视这项内容。与前代相比,明代佛教史家编撰佛教山志、寺志时明显加强了这方面的记载,寺院的形势、山川成为佛教方志中一项很重要的内容。一条河、一座峰、一条小溪、一个山洞都成为佛教方志的记载对象,甚至还做到“虽小山小水,有名者亦录”的原则。

《西天目祖山志》创设“建置”目的亦同。“八万岁坏劫未至,五百年名山一开,迁变方隅,相因不住。其间琳宫梵宇,兴废废兴,似有不变不迁者,与辘轳俱无竟耳。志建置。”认为西天目山佛教的盛率变迁,琳宫梵宇的兴废、废兴都是“不变不迁,与辘轳俱无竟”。

《普陀山志》中虽不以“劫”变迁作为创建“建置”目的,但其通过寺院名山的废兴,以显普陀山佛教之神奇十分清晰。“寺虽代不乏废兴,抑入我明,惧于燹何几也。洪嘉尤制胜之全,不图复有今日两宫三殿之遥同,异哉。惟是水府无恙,铁莲长开,亦千万年巩固之一奇也。志建置。”为什么佛教方志中设置“建置沿革”呢?部分明代佛教史家认为世界万象都因天地之运动变化所产生,是一种“劫”的变化,佛教名山寺院,琳宫梵宇也是如此。何谓“劫”呢?佛教认为人寿从十岁开始。每百年增加一岁,增至八万四千岁的极限,然后开始每百年减一岁,减至十岁,一增一减为一小劫,二十小劫为一中劫,四中劫为一大劫,一大劫分为成、住、坏、空四中劫,大千世界历一成毁,如此循环不已,故又称为辘轳劫(陈兵编:《新编佛教辞典》,中国世界语出版社1994年版,第63页)。广而扩之,天地间万物莫非如此,都是成、住、坏、空四大劫的循环往复。所以佛教一山一寺的建置废兴、繁盛兴衰也不例外,意同“劫”一样,有增有减、有建有废。尽管这些佛教方志在创建“建置沿革”目的上与佛教教义有很大关系,但在实际内容撰述手法上则与传统方志有关,另有专文讨论,不赘言。

西天目山是浙江名山,同时也是佛教胜地。僧广宾撰述《西天目祖山志》,十分重视该山的形胜、川溪,特设立山纪、形胜专篇,记载该山的峰、岩、洞、水,详略适当。详细记载包括来龙去脉、形状特点等,同官方方志的要求一样。如“观音岩在半山桥上,岩有二,上下相去百余武,约高数百尺左右,前有石,类净瓶,鹦哥善财拜者”[63]。“栖云峰在藏云塔东层峦,窈窕如云生态。”略则一笔带过,如“仙童峰,四仙台左”,“佛面石,在象鼻峰上”[64],等等,这些记载多与传统方志中的“形势、山川”相仿。

纲目体方志的流行,也对明代佛教方志体裁有一定的影响。所谓“纲目举张,有条不紊,卷约而事备”[65],“纲以统目,目以该凡”[66]等观点,正是修志专家对纲目体优势的清楚认识。如(嘉靖)《通州志》之《凡例》曰:“志不立纲,目则散无统纪,今特分门以提其纲,比类以疏其目,庶便观览。”[67]辑录体佛教方志亦是如此,它的出现与明代传统辑录体方志的影响有关。因此,明代佛教方志中借鉴纲目体、辑录体的做法也就很自然了。

概言之,无论纲目体、平目体,还是辑录体,明代佛教方志都与传统方志有着千丝万缕的联系。可以说,明代佛教史家也正是在早期佛教方志的基础上,借鉴传统方志成熟的体裁结构,撰述出体裁多样、别出风格、适合佛教内容的佛教方志。

二、明代佛教方志的编撰体例

“体例”,又称“凡例”、“书法”等,是关于文献内部如何组织和表述其基本内容、基本宗旨的原则和方法。唐代刘知几曰:“史之有例,犹国之有法;国之无法,则上下靡定;史之无例,则是非莫准。”[68]这种议论虽然是针对传统史书,但对佛教方志也同样适用。下面我们将从内容结构的编排、直书的追求、内容的详略、论赞的安插等方面,阐释明代佛教方志的体例特征。

(一)内容结构的编排

内容结构是编纂体例的重要组成部分,主要包含篇目的种类与设置。明代佛教方志在内容结构安排上,既吸收传统方志的编纂经验,又考虑到佛教的需要,体现出独具特色的一面。明代佛教方志在内容结构编排上,主要有序、凡例、图、志、表、传、论、文等。

序,它是志书内容结构的首起部分,是引领读者了解全书内容的重要窗口。明代佛教方志多数有序,如《明州阿育王山志》有明赐进士第、资政大夫、兵部尚书郭子章的序,《邓尉山圣恩寺志》有崇祯壬午年间周永年的序,《清凉山志》有明万历丙申年间僧镇澄的序,《曹溪旧志》有万历二十六年九月赐进士第、资善大夫陈大科的序,《长水塔院记》有万历己亥秋八月非空居士华亭俞汝为的序,《天童寺志》有明崇祯五年壬申仲夏优婆塞张廷宾的序,《四明延庆讲寺志》有天启三年华亭陈继儒的序等。

这些序言或记载一山一寺的建置沿革、地理形式和寺院状况,或记载修志源流,评价旧志的得失,或阐述编撰佛教方志的重要性和必要性,或记载修志的始末、体例和内容,或阐述佛教方志的编纂过程、刊刻缘由、资料收集与编撰原则,或是对佛教方志的评价等,为人们全面了解整部书的编撰、价值指明路径。

凡例,所谓凡例,就是发凡起例。它较早出现在魏晋史书中,晋朝干宝的《晋纪》、邓粲的《元明纪》、孙盛的《晋阳秋》等都立有凡例。[69]地方志借用此方法,也立有体例,它是地方志文献逐渐成熟的一种标志。地方志的凡例是对志书的宗旨、内容、体裁、结构以及编写中一些基本问题的规定或说明。简言之,就是说明志书的宗旨、内容和编纂体例的文字。随着明代传统方志的繁盛,一些优秀佛教方志在内容编排上也采用了这种方式,立有凡例,如《邓尉山圣恩寺志》、《西天目祖山志》、《黄檗山志》、《杭州上天竺讲寺志》等皆有凡例,这也是明代佛教方志走向成熟与完善的一种标志。

与传统方志相同,明代佛教方志的凡例以介绍志书的宗旨、原因、内容取舍、编撰体例为主。如《西天目祖山志》设置凡例,在于解释志书内容修订、取舍的问题。“临济正传诸祖各有勘辩机语,如水乳合,始堪授受,虎丘、大慧同出一源,前书误将昭觉列隆祖下,今为改正。大觉国师之恩遇,古今罕匹,所有敕书墨宝留镇本寺者,理宜增入。非图炫耀,诚欲今读者信知,灵山付嘱有在也。明太祖谕善世另有申明之榜,趋避之条,乃普天同赐,非为斯山斯人而发,故不录。忠孝、节义、名教,尤关吾宗妙用,运水、搬柴而已。既已详载邑乘,兹不复赘。”内容取舍、修订的标准在凡例中是一目了然。

再如为了修好《黄檗山志》,作者专门设立《凡例八则》来说明全书的编撰体例,解释设置各类目的理由。如凡例二曰:“昔人拈茎草,建刹已竟,崇楼杰阁云乎哉?或因缘出现,一时涌出;或因缘离散,倏尔灰烬。可思议邪?不可思议邪?兹寺自唐宋至明,几废几兴,莫非俟乎其人。若夫看破水月道场,空花佛事,正好扶起茎草,撑天拄地,盖覆将来,曷有已极?志寺第二。”[70]

《江心志》作者则在全书之前设置4条凡例,来阐释志书书名的由来,志书的内容结构等。“一、江心旧志成化初辑于寺僧弘斌,嗣失续,今仍按旧志录其开创诸迹,而续以诸贤诗文。二、按图经,兹山称孤舆,而寺名江心,固以名志。三、题咏诗以古今诸家及瓯人分集,集不分名体,以世代编次。四、志目一卷,以纪迹。二、三卷以诗。四卷以赋,以词。五卷以记。六卷以疏,以杂录、江心图。予弟季宣辑《江心志》成,叔氏旸谷大夫梓之,山人王煦图小景。”[71]

图,它是志书内容结构的重要部分之一,魏晋时即有图经,宋元方志成熟之后,图的功能在慢慢减少,但作为方志的重要内容,却仍在广泛使用。明代传统方志也很重视对图的使用,多数方志是有志有图,如(万历)《通州志》有舆图11幅、(崇祯)《松江府志》有图32幅、(崇祯)《吴县志》有图15幅。明代方志中的图种类也较为多样,既有反映地方山水的舆地图、疆域图、分界图、交通图,也有反映地方风土人情的人物图、祠庙图、儒学图、楼亭图等,可以说是图志交映,互为印证。在绘制的质量上,明代多数是手绘的山水画、人物画等形式,比较注重写意,准确性和科学性上相对较差,艺术性上则更为突出。[72]

佛教与图像很早就有很深的关联,绘画、雕塑成为早期佛教文化的主要符号之一。这些佛教图像既满足了佛教僧侣修行的观想需要,也满足了大千信众辨识众神、理解教义的认知需要。但是长久以来,研究者更多的是关注佛教中的“像”,造像、雕塑等成为研究的热点,对佛教文本文献中的“图”却研究很少。[73]

实际上,从目前现存的佛教文献来看,至少在宋代时,佛教文献中就有了图的想象。如宋僧志磐《佛祖统纪》,收录了《东震旦地理图》、《汉西域诸国图》、《西土五印之图》、《佛教法界安立图》四幅图像,作者用图画形式具体直接描绘了一个佛教徒心中的现实世界、佛的世界。[74]随着佛教中国化的加深,佛教文献中的图所表达的内容和手法更加世俗化,地域性的自然与社会的写实成为主流,中国传统图像学、方志学、佛教文化因素的融合成为佛教文献中图的主要特征,大量明代佛教方志中的图就是其中的代表。

首先,在形式编排和理论认识上,传统方志中的图对明代佛教方志的图有很大的影响,很多明代佛教方志在内容编排上就采用了图的形式。苏万民编纂《九华山志》时就清楚地认识到“兹山之奇,即吾侪三登,犹未尽得也”。因此,撰述志书的同时,“更令方氏子汝明,携绘工,遍历四境,遇一奇,则图之回,旋得图稿凡若干。汝明又手书其图之不可尽者”[75],最后再与志文合为一书。

陆柬《嵩岳志》专门撰述图说一文,阐明图在《嵩岳志》中的重要性,他认为:“夫图,图其规画也。龙马所负,天地自然之文也。”《嵩岳志》中不可以无图,“图实以貌真传远,足迹所不及者,目之可以卧游神往,仰高者峻德,钻坚者凝志”。故在志中,首先将嵩山图、太室山分图、少室山分图、中岳庙图等放在卷前,“俾览者仪而自得之”,“以备观览”[76]。傅梅也是如此,所著《嵩书》内容广泛,“天文地理、古今帝王、封禅祠宇、都会城邑、公卿大夫、题咏与仙真之遗迹,鬼神之灾祥……鸟兽草木之品”,无所不包。但他也十分重视图在书中的重要性,故时人称赞《嵩书》为“图史毕具”[77]之书。

其次,在内容的包含上,传统方志和佛教文化对明代佛教方志的图也有很大的影响。明代佛教方志中的图像大多受到传统方志中疆域图、物产图、城市图、楼亭图的影响,再加上佛教僧众、居士自己的理解而形成独特的佛教图像。在大多的明代佛教方志图像中,包括的内容有四层含义:山林寺院及其相关的庙宇建筑是图像的第一中心,这是佛教僧众以自我为中心的特性所决定的;第二层内容包含了山林寺院所处的地域疆界、河流山谷;第三个内容包含了寺院丛林周围的动植物;第四层内容是寺院周围的人类活动。在整个图像整体上,明代的僧众、居士表达出一种佛教寺院山林与自然万物、人类社会的一种清净和谐的气氛,而其中反映人类、动物、植物、山水自然的生态和谐之美更是明代佛教方志图像的潜在之声。

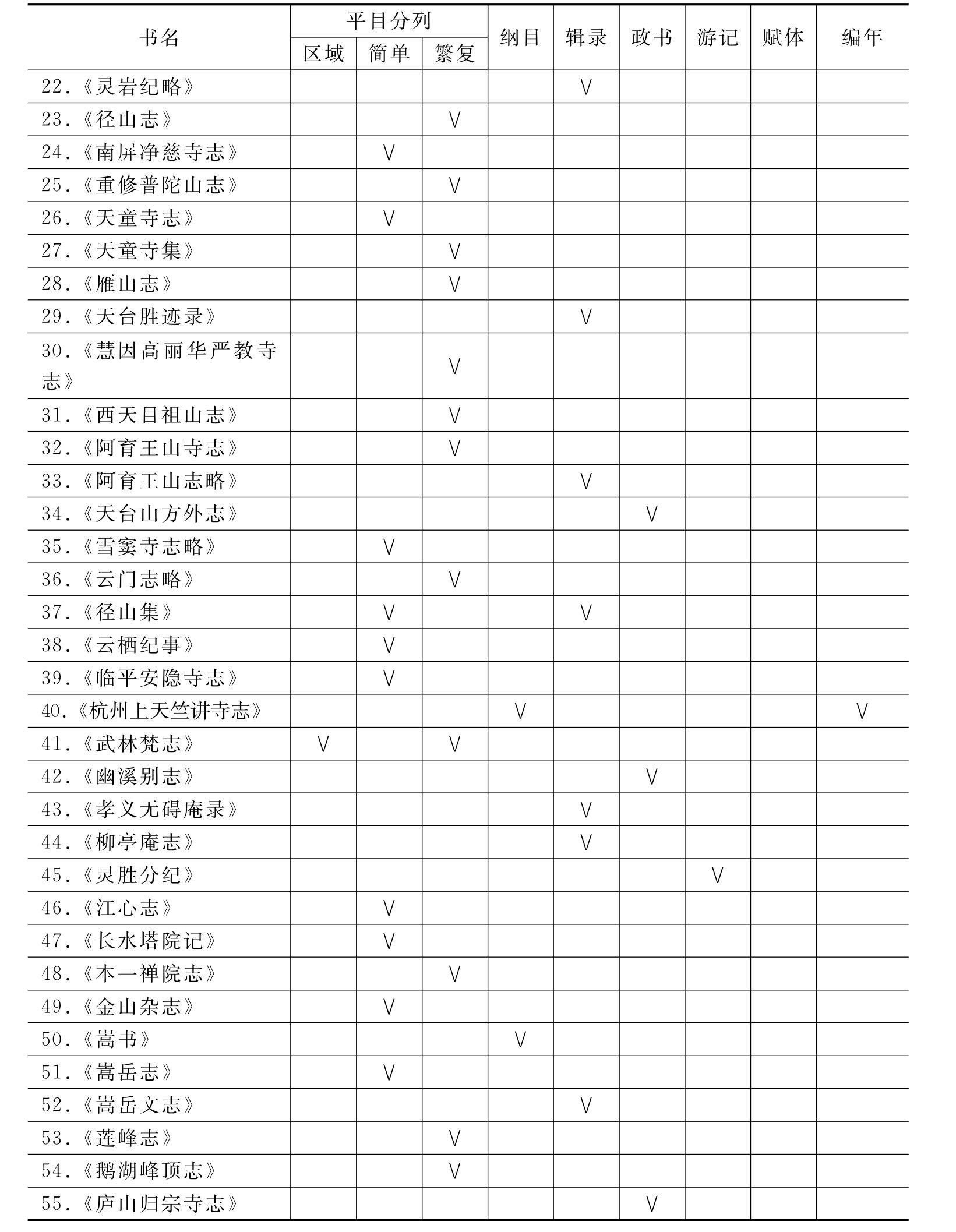

图像中的寺院:佛教方志的编撰既有标明位置,引导世人游览方便之功,但更多的是宣扬佛教,因此编撰一山一地的佛教方志图画时,山林寺院也就自然而然成为整个生态图像的中心。如明本《天童寺志》中的图像以反映太白山的寺院庙宇为主,有中峰庵、幻智庵、东谷庵等,但整个图像的中心则为天童寺,绘画者依照中轴顺序,依次把寺院建筑绘画清楚,首起万工池,次有朝元阁,次之佛殿,再次之法堂,最后是大方丈室。中轴线两旁的建筑则有钟楼、鼓楼、禅堂、碑亭等,山门前画有白龙潭、消关桥,太白高峰巍峨耸立于图像的周围,环抱着寺院。其他如《破山兴福寺志》中的兴福寺图也是如此。

(《天童寺志》图)(https://www.xing528.com)

图像中的山水、动植物:地域疆界、山水形胜是寺院山林发展最为密切的自然环境,茂密的山林草场、清澈的小溪潺潺、丰富的野生动物等都是寺院僧众赖以生存与发展的重要资源。俗话说得好,“天下名山僧占多”,这也反映了良好的地理环境对佛教僧众对寺院建设地址选择的重要影响。

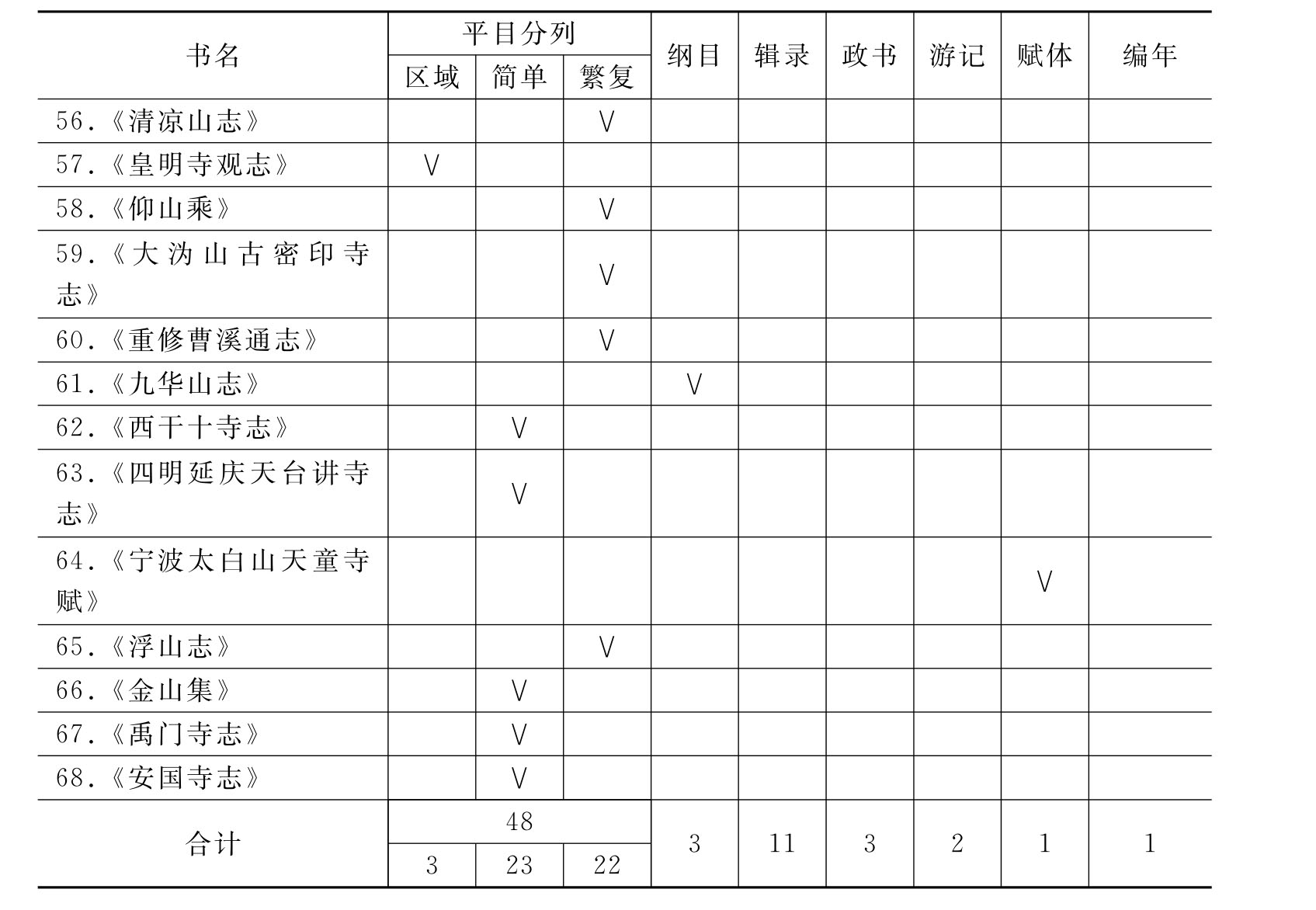

如《邓尉山圣恩寺志》中的图画就以描绘寺院周围的自然环境为主,图画详细描绘了横穿邓尉山的魏家河、米堆山、竺山、长桥岭以及寺院周围各种郁郁葱葱的花草树林,图画中还有花圃、菜园、茶圃、小动物等。可以说图像中的山、寺、树木、花草、小溪各自交相呼应,景色宜人。其他如《鼓山志》、《雪峰志》中的图画也多如此,正如《雪峰志》撰者所言:“鸟兽草木随地而产,品类弗齐,风气殊也。吾郡以西所产与东南稍异,雪峰厥土高寒,荔子、轻红地不宜植,而琪葩瑶草、瑞兽祥禽往往有之,……实称奥区,不徒佛地清凉,但供淄流修行而已。”[78]

(明刊本《邓尉山圣恩寺志》中的形胜图)

图像中的人:图像中的人在某种意义上代表了地方乡绅居士与寺院山林一种十分融洽往来的关系。佛教寺院的发展固然需要良好的地理环境,但是地方乡绅居士的大力支持则更为重要,修建寺院、捐助田产、斋饭僧众等都是地方士绅赞助寺院的具体表现。而反过来,地方士绅也需要通过对寺院山林的修建捐助、频繁交往来提高自己在地方的形象与声望,同时还能通过与僧众的诗文往来颐情身心,何乐而不为呢?因此在众多明代佛教方志中,人也是一个十分重要的图像符号。

人物写真画是明代佛教方志中反映“人”的一个重要的手段。写真画亦即现在的肖像画,以人物写实为主,笔法简单传神,它起源较早,在魏晋南北朝时已经出现,但直至宋代,人物写真画仍没有广泛流行开来,多停留在宫廷权贵中使用,普通民众较少接触。宋代以后,它才广泛流行在民间社会,时人多会请画师为自己画像,也有很多僧众喜欢这种方式。[79]故而明代佛教方志中出现的人物写真画实为传统文化之影响。

(《高丽华严教寺志》中的晋水禅师图)(《高丽华严教寺志》中的东坡先生图)

人物写意画则是明代佛教方志中反映“人”的另一个重要的手段,整个画面是将人与植物、动物以及整个山水融为自然一体,做到人是山中人、物为人中物的实虚两相的意象。如《高丽华严教寺志》图画中有山水,有动植物,有寺院,有人居之所,一头戴斗笠、手持拐杖的老人行进于山间小路之中,两旁篱笆排排,山间是溪水潺潺,一幅山水和谐、人寺休闲、禅意浓浓的自然人文景象跃然纸上。再如,《天童寺志》中也有一幅太白山下、天童寺旁,一个渔夫在河中撒网捕鱼,两三个书生在寺院前边朗朗读书的图画。

再次,在绘制方法上,无论是反映一山一寺之人文风景的山图、人物图,如《破山兴福寺志》中的乌山图、《杭州上天竺讲寺志》中的天竺山图、《柳亭庵志》中的形胜图、《高丽华严教寺志》中的慧因寺山图和东坡先生图等,还是反映一地一寺佛教文化主题的图,如佛像图、寺院图、偈语图、殿堂图、高僧图、故事图等,如《高丽华严教寺志》中的晋水禅师图,《仰山乘》中的梁真觉宝志公菩萨小像、唐仰山智通寂禅师小像、明重兴仰山守静喧公像,《明州阿育王山志》中的佛像图,《柳亭庵志》中的佛教故事图等,这些图都采用的是中国传统绘画之法。

最后,在表达的内涵上,明代佛教方志中的图既有传统方志中反映区域地理景观、便于后世考证等功效,也有大阐佛教思想、宣扬佛法的内在神韵之作用。佛教的世界观、空间观、“依正不二”、“法性平等”等诸多佛教思想都可以在佛教图像中找到痕迹。因此,类似上述《破山兴福寺志》中的乌山图、《杭州上天竺讲寺志》中的天竺山图、《仰山乘》中的梁真觉宝志公菩萨小像等,既反映了传统方志图的功效,所谓“山占地胜,寺占山胜,非绘图幅不能总揽形势,故镌图置之卷首”[80],也反映了佛教的深刻思维。

大致说来,明代佛教方志中的图大多是以山林寺院周围的自然环境和人文环境为主要内容,通过图像的创作,作者很好地将天、地、人、寺院、动植物融合为一体,符合佛教珍惜生命、和谐自然的思想本源。也正是因为这些传统绘画、方志学、佛教文化相辅相成的关系,才导致明代佛教方志史家重视图的功效。

(明刊本《明州阿育王山志》中的佛像图)

(《柳亭庵志》中的佛教故事图)

志,它是方志的一个重要内容,起源于司马迁《史记》的八书,班固《汉书》改“书”为“志”,创立志体。南宋《景定建康志》是最早采用这一方式编撰地方志的志书。明代修撰地方志也普遍采用这种方式。如(弘治)《上海志》全书分为疆域志、山川志、田赋志、古迹志、人品志等8志,(万历)《宿迁县志》分为舆地志、典礼志、田赋志、人物志、词翰志等8志。[81]

宋代是佛教史书用志的繁盛时期,《释门正统》创有8志,为《身土志》、《弟子志》、《塔庙志》、《护法志》、《利生志》、《顺俗志》、《兴衰志》、《斥伪志》。《佛祖统纪》创建9志,《山家教典志》单独收录天台宗著述之书目,《世界名体志》记载中土和西域的真实地理和传说中的天宫、地狱、三千大千世界。《法门光显志》记载“香灯供养之具,礼诵歌呗之容”[82]的佛教礼仪。《名文光教志》专收大儒或高僧撰写的与天台宗有关文章。此外,还有《净土立教志》、《诸宗立教志》、《三世出兴志》、《历代会要志》、《法运通塞志》。

因此,在佛教史书与传统方志的影响下,志也成为明代佛教方志较重要的一个内容结构,尤以平目体、纲目体佛教方志使用为多。在名称使用上,有的直接冠名为志,如《曹溪旧志》分为道脉源流志、兴废沿革志、传灯人物志、建置规模志、清规典职志、常住库藏志、品题词翰志。有的佛教方志并不直接冠名“志”,而是冠名为“考”、“记”。如《天台山方外志》分为山名考、山源考、山体考、形胜考、山寺考、圣僧考、祖师考、台教考、高僧考、神仙考、隐士考等。《雪峰志》分为记形胜、记建立、记禅宗、记法派、记当山、记田产等。有的佛教方志则借用佛教用语,冠名为“品”,如《杭州上天竺讲寺志》分为普门示现品、尊重宿住持品、道场规制品、器界庄严品等。[83]

概言之,无论是篇、考,还是品、记,尽管这些名称不一,但实际在内容编排上仍是志体,这种志体也能较好体现编撰者的意图。如明人陈大科解释《曹溪旧志》采用志体时说:“惟志也者,志也述往事,思来者,以有所取义,作者之志也。曹溪为胜地,其事则能大师,其文则历代制书,暨诸哲匠名卿之有事于兹土者,其取义则欲后之人绍明其绪尔。”[84]采用志体既可使“览者神而明之”,又能在很大程度上表明编撰者的意图,实为佛教方志的最佳内容编排方式。

表,起源于司马迁《史记》的《三代世表》、《十二诸侯表》、《六国年表》等十表,其意在解决“并时异世、年差不明”[85]的问题,即对于头绪纷繁的历史事件记载发生之年月。汉代班固《汉书》改为八表。方志用表开始于宋代,如《嘉定镇江志》、《景定建康志》中设有郡县表。明代方志中表的应用更为广泛,不仅数量多,种类也较为多样。如(嘉靖)《江阴县志》有《官师表》、《选举表》,(万历)《宿迁县志》有《郡县表》,(嘉靖)《吴江县志》有《典籍表》、《儒官表》、《贡举表》等。[86]

应该说,佛教史学家对于传统史书中表的注意还是比较早的,隋代费长房《历代三宝纪》的帝年就采用这种形式,使世俗年表与佛教史事相融合。宋代《释氏通鉴》、《景德传灯录》也不同程度地受到表的影响。宋僧志磐《佛祖统纪》对于传统史书表与佛教的融合更是炉火纯青,他独创《历代传教表》和《佛祖世系表》。前者是一个简单记事年表,后者是一个直线图表,将本纪、世家、列传所载人物以直线标示传承关系。这种做法,虽然在形式上还是系之以传统纪传体史书的表,但无论撰述意识,还是手法上,都可以说是《佛祖统纪》的一个独创,也对后代佛教史家影响甚深。

在明代传统方志和早期佛教史学的双重影响下,明代佛教方志在内容结构编排上也有采用表体来记载佛教史事的。如《大沩山古密印寺志》有《法护表》、《功德表》、《功行表》,《高丽华严教寺志》有《法嗣表》,《四明延庆讲寺志》有《教门表》、《山门鼻祖法智大师四明尊者年谱表》、《三宗法派表》。通过这些表,可以很清楚了解本寺、本宗的脉络传承,如《四明延庆讲寺志》的《三宗法派表》将延庆寺佛法分为广智尚贤师、南屏相梵臻师、东山神照本如师三个传法系统,表中以这三位高僧为传法之首,列出各自的正宗传法弟子,如东山神照本如师——法真处咸师——安国元惠师——智勇了然师——觉云智连师——妙莲花法容师。[87]明代佛教方志中的表重在“考诸祖之授受,叙弈世之禀承”[88],以阐述各寺宗派正统之由来,可谓形式简单、蕴意深远,在一定程度上也反映了明代佛教史家融合传统方志与早期佛教史学的痕迹,具有较强的独创性。

传,它起源于司马迁之《史记》,后世史书多为继承,主要记录人臣事迹,撰述方法有单传、合传、类传和附传等。列传入方志在汉魏时就有,出现了不少专门记载人物的郡书、地记,宋以后的方志人物传更为常见。明代方志中的人物传也是一个十分重要的内容。如(弘治)《常熟县志》中单列人物传,分为先贤、名臣、进士、乡举、孝义、文学、隐逸等类,记载当地的杰出人物。又如(嘉靖)《吴江县志》有名臣传、艺术传、儒林传、烈女传、文苑传、仙释传等。[89]

在传统史学的影响下,魏晋时期也有僧传,此后辈出,既有专门记载僧人史事的专传,如《高僧传》、《续高僧传》、《比丘尼传》、《禅林僧宝传》等,也有附属在文集、经论、语录、目录、方志之中的僧人传记。佛教方志有传亦自魏晋隋唐,有一山一寺的僧传,也有与寺院关系甚好的居士文人、善男信女的传,如释慧远《庐山记略》、释慧祥《古清凉传》等都有传的内容,宋元佛教方志中传的内容逐渐加重。

明代佛教方志人物传已成为记载寺院山林的一项十分重要的内容。与魏晋隋唐略同,明代佛教方志中的人物传既有记载一山一寺的僧人传记,也有记载寺院文人居士、善男信女的传记,且多按照时代顺序、一定种类记载,类别井然,排列有序。

《西天目祖山志》中的人物分为尊宿传、参请传、修真传、清信传、栖逸传、檀贤传,每个类传下多按照时代顺序记载人物。如尊宿传中记载的僧传人物有:魏晋六朝时的竺法旷法师、法匮法师、慧集法师等,唐代的慧琳法师、慧忠法师、鉴宗禅师、洪湮法师等,宋代的天目齐禅师、彦充禅师、无门开禅师、昙印禅师等,明代的松隐禅师、空谷禅师、大川顺禅师、月江禅师、东明禅师、万松禅师等。其中元代高僧传记甚多,有高峰禅师、断崖禅师、中峰禅师、空中禅师、慈寂禅师、天如禅师等。修真传、栖逸传则记载与西天目山有关的高道隐士,如汉代有王谷神、魏伯阳、张道陵、天目先生、左慈,晋代有葛洪、严青、洞元、含清、归一四真君,梁有沈德威、周宏让、方圆、张丞、崔丞,唐代有储光羲、孙路、徐灵府,宋元有柳豫、徐梦吉、叶林、杨维桢等人的传记。檀贤传则记载了梁昭明太子萧统,宋代苏轼,元代洪信翁、别不花、洪乔祖、蒋均、般刺脱因、赵孟 、冯子振、高丽白尚书等人的传记。[90]

、冯子振、高丽白尚书等人的传记。[90]

《杭州上天竺讲寺志》将人物分为僧传、师友传、咨请传、信施传、旌举传、著作传。僧传将僧人又分为列传、别传两类。列传记载有五代道翊法师,宋代南屏梵臻法师、辩才法师、法照用文法师、圆悟思尚法师、佛光法照法师、我庵吴法师,明代有止堂大山法师、古春法师、宗源梵法师、无相住法师、伴云香住持等人的传记。别传记载有五代心印水月禅师,宋代普慈禅师、智月禅师、文捷法师、海月法师、北峰法师,元代伟首座、原璞法师、声庵法师、天岸法师,明代一如法师、静中讲主、住无相、了空禅师、洁空禅师等人的传记。又如著作传则以是否写有关于杭州上天竺山的著作为入传标准,其中记载有五代皮光业,宋代苏辙、李照、宋之瑞、陆游、洪迈、李纲、赵时逢、文礼,明代宋濂、姚广孝、杨复、赵宽、夏时正、徐江山等人的传记。[91]

《邓尉山圣恩寺志》将人物分为禅祖、名释两大类传。前者主要记载邓尉山圣恩寺的历代祖师,如有开山祖师万峰蔚公传、无念胜学禅师传、本义禅师传等;后者则记载到邓尉山圣恩寺参学求问的僧人、善男信女的传记,如有善信、明遵、道纯、文端、静戒、明贤、憨山德清、达观真可等人的传记。

《高丽华严教寺志》则将人物分为祖德传、檀那传。前者记载马鸣大士、龙树尊者、帝心法师、云华法师、贤首法师、长水法师等人传记;后者记载宋神宗、宋宁宗、宋理宗、李孝先、苏轼、蒋之奇、吕惠卿、赵孟 、方九叙、胡孝等人传记。

、方九叙、胡孝等人传记。

《雪窦寺志》有历代禅师传,记载了唐代常通禅师、周智觉延寿禅师,宋代行缘禅师、然禅师、明觉显禅师、清禅师、清简禅师、雅禅师、行持禅师,元代善来禅师、无印证禅师等人的史事。《四明延庆讲寺志》有鼻祖传、支传、檀越传。《鹤林寺志》则有高僧传、人物传,记载了开山马素禅师、黑漆光菩萨、国一钦禅师、聪禅师、庆清师、西竺僧法喜、一宗禅师、宋武帝、殷七七、刁勰、曾布、周敦颐等人的史事。

可以说,大多数明代佛教方志都有人物传的内容,重视僧众、文人居士、善男信女、修真栖逸的人物记载,已是明代佛教方志撰述的一种风尚。正如《高丽华严教寺志》作者阐释创立祖德传原因时说:“古佛授绳,新宗演钵,自西徂东,卓有的传,慧因教禀华严,法宗晋水,当年堂开七祖,声讫三韩,岂偶然欤?厥嗣代兴,翘翘薪楚,至勤修二梵,永奠给孤,亦鹿园之特镌,不容忘所自也。”[92]亦如《武林梵志》创立古德机缘传时所言:“自初祖折芦,五宗绍叶,摩羯祇树,圣以地灵。南岳凡山,地因人显。故尘外摩尼,论中师子,照映今昔。武林为尊宿奥区,金枝玉毫,驾慈航于法海者,不能殚记。略举所传,以光梵乘。”[93]因此,牢记前代僧众之大德,阐明宗派之本源、显扬护法佛教之精神是众多明代佛教方志记载高僧大德、文人居士、善男信女史事的一个重要原因。

(二)内容的详略

传统史学对史书详略问题一直比较重视,许多史家对此有独到见解,并逐渐形成了详今略古、详近略远、详略得当等通则。与传统史书一样,明代佛教史家撰述佛教方志时也非常注重内容的详略,对内容的详略有着既朴素又实际的处理方式。从整体上来说,可以归结为两部分:一是明代佛教史家如何处理世俗与佛教之间史事记载的关系;二是明代佛教史家如何处理古今史事的记载。

在对待世俗与佛教内容孰重孰轻的问题上,明代佛教史家的观点十分明确,凡是有利于一山一寺弘法的则不厌其详地记载。作为佛教文献之一,明代佛教方志以反映一山一地的佛教问题为中心,佛教中的高僧、礼仪、宗派发展、寺院建筑等都是佛教史家撰述的重点对象。如明人屠隆评价《天台山方外志》所言:“法师无尽灯公以上智夙德,为百松妙峰师高足,远绍台宗,卓锡佛陇,爱此山秀拔神奇,遂抽灵心,发藻思,作《天台山志》,志佛迹仙踪……且气格森严,词华宛畅,掩文人之笔,……而又发明宗教,究极旨归。上继佛陇之风,下振百松之绪,作人天之耳目,为道俗之津梁。旁及仙宗,研讨同异归趋,实所羽翼台传。不知者以为名山之志,知者谓是教观之文。”[94]可见,《天台山方外志》的中心内容首先是记载天台宗的高僧大德的事迹与天台山佛教发展的千年变化,所谓“上继佛陇之风,下振百松之绪”,即是此意。

因此,僧传灯在书中不遗余力记载的佛教史事,直接与佛教有关的篇目就有山寺考、圣僧考、祖师考、台教考、高僧考、塔庙考等,正如时人评其曰“至台教之真文,高人之遗韵,尤加详焉”[95]。可见佛教内容在作者心中之重。其他如《支提寺志》、《龙华寺志》、《鹤林寺志》、《金陵梵刹志》、《慧山记》等也莫不如此,皆是以弘扬佛教大法流传、颂赞佛教高僧大德与佛教大事为撰述中心。可以说,这是明代佛教方志一个最基本的撰述内容。

在佛教本身问题记载的基础上,明代佛教史家将撰述内容扩展到与佛教相关的史事上,这种外延性的撰述内容涉及面较广,诸如寺院丛林的名胜古迹与风光景色、佛教与君王的关系、僧人与士大夫之间的吟诗唱酬等构成明代佛教方志第二层撰述中心。历代君王的尊崇是一山一寺佛教发展的荣耀,因此受到皇家的赏赐恩宠也是佛教史家撰述寺志、山志时需要记载的内容。

明人周应宾《重修普陀山志》,专门设置《宸翰》,记载历代皇室对普陀山颁发的敕谕和御制,以“尊君贶”[96]。《雪窦寺志》卷首收录《宋太宗皇帝敕谕》、《宋真宗皇帝敕谕》等历代皇家对雪窦寺的敕谕。《武林梵志》亦专门设置《天朝宠锡》篇,记载历代皇家对杭州寺院的赏赐与恩宠,“以彰隆遇”[97]。

寺院所在地的山水风景、僧人与士大夫之间的吟诗唱酬也是佛教史家需要记载的重点内容。所谓寺以山显,山以寺彰,二者之间本是相辅相成,记载山川之风光景色即是间接地记载佛教,因此明代佛教方志也会对寺院的山川风光、人文风景大加描述。

僧德清《庐山归宗寺志》首先对庐山的山川形势、秀丽景色重笔描绘,“茫茫扶舆,自东自西。山川笼从,乃钟匡庐……群峦若割,抽灵吐奇。爰开宝所,生龙及狮。问谁庄严?天实为之”[98]。《江心志》开篇对江心寺的山川风光、人文名胜大加渲染,其目的在于使人观景而知佛,览色而达心。文中作者认为,大自然的景色变迁之理实同于佛道,记载景色有助于知佛。“天地积水大千,土堆江山,人天之观皆动境也。释氏语云:‘著境起生灭,如水有波浪,却为此岸,离境无是衡灭,如水常流通,即为彼岸,此其旨通于吾道。’予常想江心,斋居静观,抚然有悟焉,然则所志秀灵与古今遗事,盖莫非明心见道之助也?”[99]

《天童寺志》也是如此,卷1中大量记载太白山的自然风光、山峰洞岩,如“佛迹石,巨人迹,长四尺许。问水石,活眼泉绕其右,坐石临流,遂以问水名,二石俱属寺后山。小白岭,距寺十里,为寺西关,山多小白花,故名。又名铁蛇关,事见后。坐禅石,寺后磐石,祖师尝趺坐其上。祖印崖,在寺西北,释通鼎有‘祖师心印勿囊藏,千丈崖前文彩彰’之句。乳峰,名以象形,在东谷庵后。玲珑岩,峙寺西南,循磴而上,可三里许,嵌窦玲珑,中空外峭,其旁有观音、善财两洞及礼拜台,宋王安石登焉,有‘须猿吟者久之’之语”[100]。

在作者心中,太白山的自然风光、山峰洞岩都是佛祖的化身,所谓“十方国土悉是遮那佛身”[101],“太白山与历代祖师同一鼻孔出气”[102]。其他如《仰山乘》、《鹤林寺志》、《南屏净慈寺志》等也记载了宋明社会中皇家赏赐、山川风光、官方的诏书、佛道之争等许多间接反映佛教的史事。

除了上述重点撰述的内容外,明代佛教史家也记载了一些地方政治、经济、天文气象等史事。当然,无论重视程度,还是内容多少,都无法与上述内容相比。如《杭州上天竺讲寺志》记载:“唐僖宗光启三年丁未,时中原鼎沸,黄巢、李克用等屠戮生民,战争不息。”“大中祥符九年九月,蝗飞蔽天,帝以连岁旱蝗,多方捕瘗不能止。”[103]《泉州开元寺志》记载了元代时期的社会状况,“当元之季,饥馑洊臻,盗贼并起”[104]。这些世俗史事的撰述即构成了明代佛教方志撰述的第三个内容层面。

在古今内容详略的问题上,明代佛教史家采取了详今略古、详近略远的原则。《黄檗山志》记载历代高僧,明以前的高僧只有开山正幹禅师、断际运禅师等5位,绝大部分都是明代高僧。《阿育王山寺志》卷4《王臣崇事》记载历代王公大臣护法寺院的事迹,明以前的有宋孝宗、张九成、苏轼等人的6篇文章,明代王臣士绅的护法文章则有22篇之多。卷8《高僧传法》记载历代高僧的传法事迹,其中魏晋高僧1人,宋代高僧1人,元代高僧4人,明代高僧有7人。《尧峰山志》卷2记载历代的高僧传记,梁代1人,唐代3人,宋代9人,明代11人。其他的明代佛教方志也多体现这种编撰方式。

为什么众多明代佛教方志都重视详今略古、详近略远的撰述原则呢?

首先,这与传统史学和佛教史学的双重影响有着密切关联。传统史学向来有详今略古、详近略远之传统,如宋代司马光撰述《资治通鉴》时就遵循此原则,全书共294卷,其中唐五代就有117卷之多,约占全书内容的一半。中国古代志书也多遵循这个编撰原则,要“统合古今,详今略古”,旧志已经记载的,正确的,只要分门别类,简单载述一下,以示不缺,并注明“前志已载”即可。反之,旧志中不正确或可疑者,则尽可能订正、存疑,尽量做到略古、略旧。至于新近时代的史料则应详细补入,这已成为古代方志学界公认的一种惯例和传统。[105]这种结构布局较充分体现史家对近代史事的关注。

中国佛教史学的撰述也是如此,如宋代佛教史家编撰佛教史籍,就较注意详今略古的撰述方法。宋僧晓莹谈及《罗湖野录》说:“因追绎畴昔出处丛林,其所闻见,前言往行,不为不多。”[106]该书就是撰者自己亲身经历史事的一种记载,具有很强的现实性。宋僧祖琇《隆兴编年通论》共28卷,隋唐五代内容就占有19卷之多,约占全书内容的70%。宋僧志磐《佛祖统纪》之《法运通塞志》共有15卷,隋唐五代占有4卷,两宋时期占有6卷,隋唐以前各代史事总和不过5卷内容,可见其不仅重视近代佛教史事,更重视当代佛教发展的事实。其他如《林间录》、《释氏通鉴》、《禅林僧宝传》、《景德传灯录》、《五灯会元》等佛教史籍也多采取了这种详今略古、详近略远的撰述原则。

其次,是佛教自东汉传入中土,历经魏晋南北朝、隋唐、宋元,至明代已有千年之长,所谓“久则论略,近则论详,略则举大,详则举小”[107]。明代佛教方志选取史料时,时代久远的资料搜集较困难,而近世当代的史料易于寻找。因此时代久远的佛教史事记载得就比较少,时代近的佛教史事则记载得更为丰富。

再次,资治时政的思想也促使明代佛教史家将撰述重点放在近代。正如明人邵辅忠评价《普陀山志》,认为它不仅是一山之志,更是一本佛教对君王的“孝慈志”,同时也是国家的“军志、治安志也”。其功在“可谨食土,檀越四方”[108],福国庇民,充分强调《普陀山志》服务于当代政治的作用。明人陆粲为《邓尉山旧志》作序时,也认为“是编以考其废兴之故,可以占时政焉”,“以俟夫观民风者录焉”[109]。也正是在这种思想的影响下,《普陀山志》、《明州阿育王山志》、《鹤林寺志》、《南屏净慈寺志》等明代佛教方志编撰者才会更多借助近当代史事来强调佛教方志的社会实践作用。

(三)佛教神秘性、保护性与佛教方志的直书

传统史书的编纂历来存在“直书”与“曲笔”的对立,宗教典籍的纂集则一直存在神秘与真实的矛盾,明代佛教方志兼有史书与宗教文献的双重性质,这种矛盾更为突出。

明代佛教方志的直书概念可以分为两个层次。一个层次是中国传统史学意义上的实录精神,部分明代佛教史家受到中国传统史学“仗气直书,不避强御”[110]的影响,始终以直书精神来编撰佛教寺志、山志作为自己的最高目标。

求事之真是明代佛教方志直书现象的一个具体表现。正如《杭州上天竺讲寺志·凡例》中所言:“古者,列国各有史,史不实录,则观者胡稽。是以董狐良史,赵盾必书。志即史之余,将以是非得失,垂为劝戒,敢俛曲阿,循滥施,华衮风范,隆汙寸心。”[111]《杭州上天竺讲寺志》的《风范隆污》是专门记载寺僧众、居士不守法戒、横行乡里、酗酒打架的丑事。如“寺僧戴范,嘉善人,有勇力者,善拳法,目无三尺,煨破五戒,淫暴酗赌”,“寺僧圆週狼心返俗,废其祖坟”,“天竺僧多致举债”[112]。这些都表现了作者既表彰寺院大德高僧的事迹,但也不隐瞒寺僧的污行秽语,做到秉笔直书。故而清人对其评价甚高,“于寺僧污行,备书不隐,较他志独存直笔”[113]。

《支提寺志》记载一寺僧众时认为,由于时间久远,“旧志释道不一二见”,许多僧众事迹或缺失殆尽,或无法辨别真伪。因此,作者“补采《法苑珠林》、《宋高僧传》、《五灯会元》、《续灯》、《补灯》、《邑志》、《广舆记》诸书,考其性迹确实者”[114],编撰求真之意历历可见。

《阿育王山志》初由寺院僧众编撰,后送给郭子章修改审阅,初稿甚是粗糙,许多史事诗文、禅颂偈语皆“取实于小师,考信于野录,不无亥豕鱼鲁之讹。余每阅斯文,未尝不置卷太息”[115]。于是郭子章以求真为目标,重新审核史料来源,考证事迹真伪,编撰新的《阿育王山志》。

在这种风格的影响下,对模糊不清的佛教史事保持存疑,追求考证亦是明代佛教方志直书的另一个表现。《慧因高丽华严教寺志》中有关高丽僧义天到宋代求佛法原因的种种记载,有王蒲团与高丽义天果报之说,有高丽王异梦遣僧说、苏轼的妖僧说等。编撰者首先以存疑的态度,将不同说法一一记载,再考证核实。作者反对苏轼说法,并从深层次解释了苏轼说法的矛盾之处。

苏文忠公轼据文忠郤贡疏云:自熙宁以来,高丽屡入朝贡,两浙骚然,皆因奸民徐戬等交通,诱引妄谈。庸僧净源通晓佛法,以致义天羡慕来朝,从源讲解。源死,其徒复持真影舍利,违禁过海,以致义天差人祭奠,兼进金塔,探瞰朝廷。受之,则以贪示外夷,计构纷然,朝贡踵接,夷使所至,图画山川,购买书籍,不惟中国受疲,而边防亦疏。乞郤金塔勿受,绝其来意。(云云)则是文忠目晋水为庸僧矣,何以伽蓝之誓护持兹寺如此?其大且久也。大都文忠此时护国之心甚于护法,因晋水之名高且远,恐以一高丽为诸岛夷倡,县官费且不资,终酿祸衅,不得不加庸之一字,以杜夷使之来而。若曰“源非中国所尊,而远夷向往如此,不几贻笑中国耶”。然玩其疏中云从源讲解,非善知识何由得讲解?又云持源舍利过海,非真罗汉,何由得舍利?既已善知识、真罗汉矣,是文忠公矛盾己说,以示此僧之不庸。[116]

作者通过系列考证,最后认为苏轼说法的最终目的是“借一字之贬以拒外夷,而安中国也,欲示中国之尊即佛印之据”[117]。在这段史事处理上,作者既对模糊不清的佛教史事保持了存疑记载,又对相关史事进行了考证,体现了作者的求真之心。

另一层次的直书是指在实录精神影响下,佛教意义上的直书。由于佛教文化具有一定的宗教神秘色彩,许多在中国传统史家看来完全不可信、虚幻缥缈的事情,佛教史家却深信不疑,仍然用直书方法记载佛教的灵异。如《普陀山志》专门有灵异一章,《天台山方外志》有灵异考,《鹤林寺志》有纪异篇等,《慧因高丽华严教寺志》记载了佛像放光的事,“初易庵将赴云间演大乘教,普门菩萨预为放五彩光,以显异见”[118]。

再如《鹤林寺志》记载了高僧说法时的神异景象。“开元间,素禅师登座说法,四众云集。有顷,霞光烛天,林鹤翔舞,忽宝花弥空而下,纷绕法座,大众莫辨为何花?师曰:‘此天花也。’”[119]类似这样的内容在明代佛教方志中比比皆是。这些彰显佛教神秘色彩、根本无法写进史书的内容,在佛教史家看来却是佛教文化的真实反映,因此大书特书,尽管内容具有神幻色彩,但在撰述上却是直书的反映,只不过这是一种佛教的直书。

尽管多数明代佛教史家撰述志书时强调直书,但出于佛教史家维护佛教利益心态的原因,类似《杭州上天竺讲寺志》那样秉笔直书的并不多。面对佛教的恶事、丑事,许多明代佛教史家采取或轻描淡写,或视而不见的记载方法。

《明史》中有不少奸僧、妖僧的记载。“广西僧杨行祥伪称建文帝,械送京师,锢锦衣卫狱死。”[120]《明史》卷287《文苑列传》亦记载:“有奸僧伪称乐平王次子,奉高皇帝御容、金牒,行游天下。”

明人别史笔记关于恶僧、奸僧罪行的记载更是为多。《耳谈》卷7“齐华门寺僧”条曰:

成化间,有富商寓京齐华门内寺中。僧揣其赀重,而商又单弱,乞施焉,商未即与。即与其徒刺,而僧先刺死二仆者,埋土中。越二日,有贵官游赏过寺,一犬嗥鸣不已,遥去复来,如有诉者。命人随犬去,至尸地,以足抉而悲号。发之,二尸出,尸下有呻吟声,乃商复活,言僧杀之。以闻于朝,诸僧皆斩于市。

同书“临安寺僧”条还记载:

吴中一生,与临安某寺僧善,从游最久。一日过寺,值僧他出,径入其所居奥室,见榻前悬一小木鱼,无心敲击。忽榻后板铃响,一少妇出,即士所识中表戚也。两相骇诧,板即地屏,内一片而巧合缝,可开可合,所谓地窖子也。妇惧缩入,生亦奔归,遇僧于门。僧既惊失锁户,而又讶生色异,知事已露,故以好强拉生返,曰:“今日之事,势不两生。惟足下自裁。”[121]

可以说,杀人放火、打家劫舍是部分明代不法僧人常干的勾当,但这些揭露佛教僧众丑恶面目、记录明代佛教黑暗的一面在明代佛教方志中很少看到。

(四)论赞的安插

中国古代史书常附有论赞,如《左传》中有“君子曰”,《史记》中有“太史公曰”,《汉书》中有“赞曰”等。“论赞”可以用于补充史事、评论人物、抒发作者的思想感情。佛教史家也借助传统史学这一体例,在《高僧传》、《宋高僧传》、《佛祖统纪》、《释氏通鉴》中多有论赞。佛教史籍论赞的名目繁多,有的曰系,有的曰通,有的曰赞,有的曰论,有的曰述,无论形式怎样变化,其性质大致相同。在结构上,佛教史籍的论赞也不尽相同,有的是附在正文之后,有的则是以小注代替论赞,形式灵活多样。[122]

明代佛教史家受到传统史学和佛教史学的双重影响,在佛教方志中多有论赞。明代佛教方志论赞为撰者有感而发,形式多样,或在一章之后,或在一类之后,或在行文之中,多为章节内容的概括、人物的品评,以阐明作者观点。

《临平安隐寺志》的论赞甚有特点,作者仿效《史记》的“太史公曰”,每章前有“谦曰”,在行文中,有感而发则或用“东江子曰”,或用“谦曰”,二者交换使用。论赞的内容阐释设立类目的原因、品评安隐寺的大德高僧。如在《弘宗演教传》卷首,作者首先发论。

谦曰:“佛无文字,惟一心耳,何以有三藏群经也?我谓皆佛心也,可矣。夫人既脱羁縻,当以苦空自务,而宗教不明,何哉?安隐有八宗师、五法师直继胜因一灯,为诸方所景企,兹善尊宿可不思议继武者乎?”[123]

作者撰述胜因禅师传时,又发感慨。

东江子曰:“安平尊宿,予考之幢碑,宋天禧中盖有住持瑞明,后则胜因禅师为最著者矣。惜乎道风中否,狮座沦亡,绍兴迄于隆万数百年间,巨匠寥寥。自三峰作锡,法鼓复鸣,澹予惮而下提倡不绝……至夫胜因之道重名山,允流环海,足使神幢法席,交映千春者耶。”[124]

《泉州开元寺志》的编撰者僧元贤也喜欢在佛教志书中安插论赞。他主要在每类之后,采用“论曰”形式,阐发自己的感慨。如在《建置志》中,作者记载了泉州开元寺的千年沧桑变化,有盛世之气象,有衰落之惨状,法堂、佛殿屡经毁坏、重建。于是作者在《建置志》末,用“论曰”表达自己对寺院变迁的思考。“论曰:‘紫云旧刹,故域甚广,居者亦常万指。自永乐之后,主席久虚,禅风渐泯,高明之衲,云散四方,而守鸡肋者视为故物。德既下衰,外檀弗至,地广人稀……由是寺之不能保故域者十之七八矣。’”[125]

在论及开元寺产时,作者也大发感慨之词。

论曰:“紫云寺产乃唐宋以来众檀所施,僧赖之以存。而输官税、供里役,一如民间,非有耗于国也。至近世谓,僧非民且耗国,忍为变卖之议。及请给之谋。非独无以施之,且扼而夺之,产已失十之五也。至嘉靖间,防倭事起,当道抽其六饷军,巡抚金公且征其八。至于今日,军已撤而饷不减,又有加焉。如之,何僧不穷且窜也?”[126]

大致说来,论赞在明代佛教方志中比较普遍,除了上述之外,还有《南屏净慈寺志》、《龙华寺志》等也都呈现出不同形式的论赞。无论是哪种形式的论赞,对于明代佛教方志来说,都丰富了结构安排,增加了撰述内涵,成为明代佛教方志不可或缺的重要组成部分。

总的来看,明代佛教方志内容丰富,相对而言,在编撰体例上较有章法,在内容结构安排、撰述详略、直笔、论赞形式方面,各家都有自己一套撰写的标准。这种重视编撰体例,一方面是受中国传统史学、唐宋佛教史学的深远影响;另一方面也是与撰述者本人的文史修养分不开的。明代佛教史家借用传统史学体例的同时,并没有拘泥于其中,而是具体问题具体对待,根据撰写的实际要求,运用一定的体例标准将山水风情、佛教史事与世俗史事糅合在一起,创建了新的佛教方志编撰体例,这一点更是难能可贵。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。