中国戏剧的早期形态

第一节 仪式化:中国早期戏剧的基本特征

一、戏礼:仪式与戏剧的胶着

在研读中外戏剧史著作时,我们常常会发现一种有意味的现象,这就是:形形色色的戏剧在其原初形态时每每与仪式有着一种撕撸不开的关系。换言之,诸多戏剧的原初形态乃是某种仪式的嬗递与孳乳。

古希腊戏剧源于祭祀狄奥尼索斯的酒神节——这已是世所公认的事实。

日本歌舞伎发源于行脚巫女表演的“念佛舞”;[1]

俄国戏剧源于祭祀“春神”的仪式表演;[2]

印度尼西亚戏剧肇始于古代爪哇的祭祀活动。其后,又接受了印度宗教影响而形成了新的仪式戏剧;

伊朗戏剧的最初形式是在人们每年举行的仪式中,把一个篡位者的模拟人形投入火中焚毁;

意大利戏剧的雏形是在宗教祭祀仪式的唱诗中出现了一问一答的对话式的戏剧样式;

英国戏剧的最早形态也是起源于教堂的礼拜仪式……[3]

在此,我们提出个观点,即“戏剧是仪式的嬗递与孳乳”。

中国,戏剧的原初形态无一不与仪式相关,如先秦的“方相氏”、“蜡祭”、“尸祭”乃至宗庙大典、礼天祭地等。戏曲艺术,自它脱离广场演艺阶段后,就与神庙结下了不解之缘。太多的巧合肯定有某种必然的原由,太多的相似必定有着某种内在的联系。于是,戏剧与仪式的问题就摆在了我们面前。

如果进入民族社区和民间戏剧的领域,仪式与戏剧的关系就会表现得更为突出。不仅是“诸多戏剧的原初形态乃是某种仪式的嬗递或孳乳”,甚而诸多的戏剧本身就是仪式,或者说诸多的仪式本身就是一种戏剧化的搬演。如藏戏的演出:

在藏戏演出时,至今仍可看到这样的情景:当扮演活佛者一出场,不少观众立即磕头念经;国王一出场,连长者也得脱帽致敬;当戏中正面人物遭遇厄运时,观众会将水果、酥油、牛肉、奶渣等食品抛掷舞台;当菩萨、佛法将受苦难者解救出来时,观众中一片念经诵佛的声音,这时观众的情绪可达到极点。[4]

在此,我们很难说藏戏观众是在欣赏戏剧还是在参加仪式。

实际上,不少的民族对待仪式和戏剧的态度并无本质的区别,仪式对于戏剧来说,它几乎就是本体。不少集体的仪式本身就已经具备了戏剧的特征,呈现为即是仪式又是戏剧的状态。上文谈到的藏戏即是一例。云南哈尼族“归土基”、彝族的“跳虎节”、湖南湘西土家族的“毛古斯”、贵州威宁彝族的“撮太几”等戏剧样式,都是一次祭祖大典。汉民族戏剧也不例外,最能说明问题的是“目连戏”。

目连戏又称《目连救母》。最初的题材出自唐代佛经俗讲《目连变文》,是一个弘扬佛法、倡赞生死轮回、因果报应的故事。目连戏的剧情并不复杂,不过刘氏(刘青提)不敬佛法,以狗肉斋僧,故死后打入地狱受苦。而她的儿子傅罗卜却虔心向佛,修成正果,为救母亲,历经地狱十八殿,终于把母亲救出苦海,一家人各有封号,共登天界。在民间搬演目连戏的过程中,伴有大量的仪式、特技、巫术及魔术。戏剧的呈现形态基本上处于非剧场化,如刘氏出嫁,即是按生活中的喜事来办,吹吹打打、招摇过市,当地的富户还要送上赠礼、以求福禄。刘氏在后花园中切罗卜以祈求生子时,当地婚后不孕的妇女即上台,购买罗卜条以求生育……其他即使不论,仅是目连戏是在大疫、大欠、大灾之后上演就足以证明它的功能是兼容了戏剧和仪式的。然而,对于戏剧或仪式的如此形式,戏剧史论界还未能有一个令人信服的称谓。于是,我们想到宋代苏轼对先秦“蜡祭”的考辨。

《礼记·郊特牲》所载先秦时代的“蜡祭”是一种亦祭亦戏的文化样式,历来学者把它看成单纯的仪式,而宋人苏轼在《东坡志林》卷二“祭祀”条中指出:“八蜡,三代之戏礼也。岁终聚戏,此人情之所不免也,因附以礼义,亦曰不徒戏而已矣……猫虎之尸,谁当为之?置鹿与女,谁当为之?非倡优而谁?”[5]

像前文所述之藏戏和目连戏,不就是一种典型的“戏礼”吗?遗憾的是,苏轼之后鲜有人对于“戏礼”的学说予以呼应。直至现代,才由任半塘先生给予系统的归结:他提出了“戏象源于戏礼”这一重要论点。

何谓“戏象”?任半塘先生云:“古代所谓‘舞象’之‘象’,至汉已不尽为无故事之舞,而且有为演故事之戏者。如《盐铁论》指胡妲之伎为‘戏倡舞象’,《西京杂记》指演东海黄公故事者曰‘戏象’。以此诗之内容而复曰‘象人’,则所指者可以断为戏剧演员无疑。”

何为“戏礼”?任半塘先生云:“戏礼——周代蜡祭”,“近世戏剧成分,特重歌唱,故曰‘戏曲’。戏曲之前,唐有‘戏弄’;戏弄之前,汉有‘戏象’;戏象之前,周有‘戏礼’——相次为伦,顺理成章,史实确信如此,并非人为安排。”[6]

任半塘之后,陈多先生在对先秦“尸祭”及相关仪式戏剧进行了缜密而客观的研究之后,提出了“戏剧源于变相祭祀”的论断。这是对任半塘所论的继承和发展:

为什么既是演戏,戏中却又包容有这些宗教科仪和具有特异的功能呢?

我以为说来也并不复杂,其根源即在于这种戏是由变相祭祀发展而来。[7]

先贤诸师、学问相承,是戏剧文化史的必然,同时也为深入研究提供了一条宝贵的思路。

二、传播方式:关于戏剧与仪式的非文本化

“什么是仪式”是一个既复杂而又不必深究的问题,在感性的层面上,人们对它的理解并无太多的分歧。《简明不列颠百科全书》把仪式与人类初年的动物崇拜联系在一起,《辞源》把仪式解释为“典礼之秩序形式等,礼节规范。”

我们认为:仪式首先是一种有规则行为、更多是一种集体的有规则的行为,人们用这种行为表达着某种信仰、意志或情感。庆典、祭祀、祛禳、人生礼仪、婚丧嫁娶、集会、戏剧演出等都在仪式之列。在本文中,我们所说的仪式主要是指那些存留于各民族文化社区中群体性的祭祀、驱禳、丧葬及嫁娶等仪式活动。

据笔者所见,近现代以来尚未有记录婚礼或葬礼规则的文本,而相关的规则又同时为人们所遵从。那么,这些规则是如何记录、传承的呢?是祖祖辈辈的口耳相传。

口耳相传与文字文本都是文化艺术传播、记录及交流的方式,在文字文本出现之前,口耳相传是文化艺术唯一的载体。口传文化因被文字记录而得以更为广泛的传播,进入更为广阔的交流。所以,文本功不可没,它使文化艺术突破了时空的限制,但是这并不意味着口传的方式已被替代。文本是重要的,但不是唯一的。以戏剧(为免歧义,本文的戏剧均指戏剧搬演而非文学剧本)而言,脱离文字的记录,戏剧仍然是戏剧,而离开了戏剧,文本则不再是戏剧的文本。历史上最早的文本,都是被记录下来的口传作品。这就是史籍中所说“三代周秦轩车使者、道人使者,以岁八月巡路,求代语(方言诗篇)、童谣、歌戏”。[8]口耳相传远远早于文本记录乃是不争的事实。

人类的语言和文字究竟能在多大程度上记录人类的情感,是一个很难说的问题。笔者曾依据乐谱学习京剧唱段,但演唱效果却令京剧艺人倒牙。其实,人们不可能根据文本记录来准确地复活一个有生命的作品,有了乐谱也无法还原出被这个乐谱所记录的音乐,戏剧脚本也不能等同于戏剧本身。一个剧本可以有各种各样的演法,而一种演法却只可能有一种记录。不应忽略的是,在艺术的世界里,无谱之乐、无本之剧、口传艺术等却比比皆是。戏剧未必依赖于记录,更未必一定要依赖于文本记录。

其实,文学介入戏剧的历史的的确确是非常有限的,特别是文人文学。在没有文人文学的条件下,戏剧仍然是戏剧。以中国戏曲为例,至今老艺人们还可以在无剧本、无导演的情况下排戏,这叫作“幕表制”、“搭桥戏”。日本歌舞伎中有一类搬演方式叫作“口立”,即为演员依据大致的故事而即兴编演戏剧。大量的少数民族戏剧和民间戏剧基本处于无剧本状态,戏剧或仪式的传播只凭口耳相传。至于更多的处于原初状态下少数民族戏剧,不仅是无剧本,甚至是无台词了。云南双柏彝族的“跳虎节”中装扮成人虎的八个人都是一言不发,然而社区民众都知道“虎祖”创世、教人耕作的故事。当人虎们到各家去驱邪时,则由巫师念诵大段的咒语。它们所依据的文化背景是本民族的文化传统,而不是人为的所谓“文学剧本”。因为这些戏剧,原本就是一种与本社区民众密切相关的社区仪式。

如果仪式不需要文本的话,戏剧作为仪式的一种也不需要文本。

三、仪式与戏剧的外部特征

1.言辞的韵律化及过程的音乐化。

仪式言辞的韵律化是为了传播的准确性。背诵一首诗歌比背诵一篇散文要容易得多,中国传统蒙学读物都是有韵的文字,少数民族的长篇历史文献都是以诗歌的形式来记诵的。徐梵澄在他所译的《五十奥义书·大林间奥义书》〈引言〉中指出:

初民有作,诗歌先于散文。祝、赞、赞颂、娱神邀福之语,多有节奏或韵律。虽原义或失,而音闻易传。是皆谓之“mantra”,亦可曰“咒”。正以其有节奏韵律,便于记诵,故印度古学童以十二年之间毕诵三《韦陀》,非难事也。[9]

杨知勇先生指出,“原始咒语是最早的诗歌”。[10]

《礼记·郊特牲》所载“天子大蜡八”仪式中的“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽”即是上韵的。班固《汉书·艺文志》说诗“凡三百五篇,遭秦而全者,以其讽诵,不独在竹帛故也”。[11]仪式是生活现实的对立面,在仪式中使用的语言理当与生活中的话语不同。生活中的话语不必上韵,而戏剧或仪式则不然,京剧的韵白就是如此。贵州彝族的“撮太几”甚至使用了吸气发声的方法以表示剧中角色是非现实的。

过程的音乐化与言辞的韵律化是互为表里的,都是为了使仪式具备某种规范,丧礼上有哀乐、喜庆时有吹打、国庆时奏国歌等都是仪式过程音乐化的表现。在少数民族仪式中,一般都要动用本民族所拥有的全部乐器。即使没有成套的乐队,但他们至少有鼓这种仪式性乐器。至于歌唱,在仪式中更是屡见不鲜了。所以见诸于仪式的音乐具有特殊的功能:在非仪式的情形下,这种仪式化的音乐也会把人带回到它所归附的仪式情境之中。

言辞的韵律化和音乐化可以视为仪式的支柱。大多数少数民族的创世纪、英雄史诗、迁徙史、战争史、指路经都是由历代的巫师和祭师口传心授而保留下来的。因而,所有少数民族的巫师基本上都是本民族文学的记录者、传播者。这些大型的文学和史学的作品无例外地都是在社区仪式上唱诵的。由于关系到本民族、本社区的历史和发展,这样的作品都必须要保持准确。于是,人们找到了“韵律化”这一途径。

2.呈现的节律化。

千百年来人民所习惯的节奏是不能更改的,除了科学成分外,还有风俗的因素。如果破坏了它,便会给人以不快。群体性的仪式和相关娱乐活动已经固定了节律,例如春节农闲,而且是农人每年休息享受、串亲访友、缔结姻缘的时机,于是唱春台一类的业余演剧就有了演员和观众:湖北恩施灯戏专在佳节和喜庆时演唱;河北新颖调专在逢年过节时上演;福建游春戏多在初春季节演出。剧种如此,剧目也有节令性的应时戏,端午节演《雄黄阵》,七巧节演《鹊桥会》,中秋节演《嫦娥奔月》,中元节演《目连救母》……在我国少数民族的大型娱乐活动方面,节令潮汐更为突出。以云南玉溪地区的彝、苗、蒙、傣等八个民族为例,每年的三十多种大型聚会中,多与节日节令有关,其中二十五种有歌舞活动;例如每年六月二十三日的彝族火把节,每年农历二月第一个属牛日的哈尼族祭母节,每逢农历五月初五的傣族花街节,每年农历三月十六的白族三月会,每年正月初二的苗族踩花山……这些众多的大型娱乐活动的原由,有的是节庆,有的是农事节令,有的是民众传统,有的是婚丧嫁娶,但是除个别例外,举行的日期是不能变动的。

仪式也是如此。乞丰必在春天、尝新必在秋后、除旧布新只在年关。人生仪式虽然不具备统一的节令性、但其时间节律却是人人遵从的,如出生、满月、成丁、婚嫁迎娶等,莫不如此。

值得注意的是,社区仪式节律本身往往就是戏剧搬演的节律。云南省楚雄双柏县“跳虎节”有着节律的规定。村民们对我们说:“正月十五后,村中跳虎和跳笙都被禁止,哪怕有外宾、电视台来采访都不跳。因为有禁忌:十五后跳虎、跳笙、吹乐器,会使插下去的秧飘起来,庄稼长不好。谁违反了谁就有灾。”

由于节律的固定,人们形成了心理预期,这是历史积淀和惯性的必然。有预期就必然有心理准备,历来的民间大型娱乐活动,都是事先准备,有条不紊,使人们乘兴而来,尽兴而归。心理预期实现了,便是快感。因此,节律是不可以打乱的。

原初形态戏剧的搬演节律更为突出,不可随意更改,呈现出节令化的特征,如“跳虎节”、“祭龙”、“春牛”均在正月上演,“围猎戏”于农历四月初八的“跳弓节”上演。而且作为一种仪式,大多数原初形态的戏剧每年只上演一次,“跳虎节”一般演三年、歇三年,彝族“德培好”十二年进行一次,其节律性很强。其实,这些节日均属农事节令,与人们的生产、生活、时令节气密切相关。

在此出现了这样一个疑问:每年一次甚至是数年一次的演出能否满足观众的审美需求特别是戏剧审美需求?如果以常规戏剧的思维来看,显然是不可能的。关键是作为原始观念载体的戏剧,在当地社区民众看来,并不是戏剧,而是仪式。

3.形式的群体化。

所谓仪式或戏剧,一般来说是不可能由个体的人来构成的。它们有一个共同的特点是群体化。由许多人的一个个的“场”构成一个大的、整体的“场”。这个整体的“场”又给参与仪式的个人带来福佑,例如,祭祖是全部族的事,扫祟是全社区的事,同时也是属本部族、本社区的每一个人的事。在这样的情形下,一次戏剧的搬演,很可能是没有观众的。同时,民族民间仪式化戏剧的上演,远非演戏本身。常常是如此:在社区中上演戏剧的前后或同时,民众会将本社区的艺术样式集中表演,也就是说,一次戏剧的演出,往往是本社区的“狂欢节”,甚至于一次丧葬仪式也可以成为人们即悲且喜的聚会。

石屏彝族“祭大龙”是哨冲乡彝族人民十二年一次的盛大庆典。在这一盛大活动中,包括了当地彝族所有的演艺样式。除了毕摩念经、作法而外,还有不少传统的原始戏剧,例如“牛犁田”、“蚌壳舞”、“舞狮”、“舞龙”、“涂面歌舞”等。双柏彝族“跳虎节”上演时,村寨中的妇女在“虎祖”们的背后打歌、跌脚。壮剧上演完毕,全寨男女老少同欢同乐,有的对歌,有的丢花包,有的吃喝宴饮,有的谈情说爱……演出结束以后的时间里,是年轻人们交往的绝好时机。

要想达到群体化的程度,就必须使仪式或戏剧活动与全体人员或大多数人有密切的关联,而这一点又恰恰是社区仪式或戏剧的特点。换言之,即令是个人的仪式行为,也必须得到社区群体的认可,因为对于群体来说,个人仪式具有一种期待为群体认同的宣言功能,例如“入社礼”、“成丁礼”都是如此。湖南湘西土家族妇女收养义子,则须举行由梯玛(巫师)主持的一次“分娩”的仪式,在仪式中,让即将成为义子的人从“产妇”所坐的椅子下爬出以示“出生”。唯有如此,养母与义子的关系才可以成立。

更具意义的是婚礼。从法律的角度来说,领取了结婚证,即是合法的婚姻、受到法律的保护。可是,绝大多数新婚夫妇并不止于此,他们还要举行结婚典礼这一仪式方可心安。如果有人不管出于何种理由不举办婚礼,难免会招致非议及不甚善良的揣测。那么,婚礼在某一个层面上虽非法律之必须,但却是人们心理的要求。

4.目的的巫术化。

关于巫术的话题,人们已经说了许许多多。简而言之,巫术是人类为着通神通天、驱邪纳福而进行的一种程序。

仪式也常常明显或隐蔽地带有巫术的目的。从某一角度来说,仪式是巫术的外壳,巫术是仪式的核心。即令在现代,巫术也并非是一件锈蚀的古董。例如,人们相信鸽子会给人带来和平;人们举行各种庆典,是相信这种庆典会作用于现实;举行追悼会,人们希望死者的灵魂能够安宁;举行军事庆典,人们希望它会作用于士气之高昂和战争的胜利……同样,在云南少数民族戏剧中也充满着一种巫术精神。大多数仪式戏剧的本身就是一次巫术活动。例如:

彝族“祭龙”是一次祈雨的巫术,为着风调雨顺、五谷丰登;

双柏“跳虎节”、哈尼族“归土基”是祭祖大典;

“围猎戏”、“迎春牛”、“初三节”等是为了颂赞劳动,祈求丰收;

彝族“余莫拉格舍”、“跳哑巴”是驱邪禳灾的巫术。

云南大理白族地区的民众,把上演戏剧的活动与祭祀作等同观。世传有“三斋不如一曲,三曲不如一戏”、“一戏免三灾”之说,可见白族地区自古就视演戏为吉利,其意义超出一般吃斋念佛的传统意识。所谓“免灾”的愿望,正是一种巫术式的愿望。云南壮族有“锣鼓不响,庄稼不长”、傣族有“不唱《十二马》,谷子不饱满”、“唱了傣戏,赶走瘴气”等谚语,充分反映了人们的巫术心态。

那么,民间民族某些常规化的戏曲又如何呢?我们发现这些戏曲搬演前后均有仪式的行为。以云南文山壮剧为例:

每次演出壮剧都要举行“开始台”仪式和“扫台”仪式。在开台之前,摩公(巫师)与两个小生、两个小旦以及村老一起请灶神、山神、土地神前来看戏。神位设在台前,摆放着祭品和香烛。请神的时候,摩公念诵一佛经上的咒语,而后大家一起作揖、磕头。按摩公的说法,如果唱戏不请神,寨中人口不太平,牲畜会遭瘟,生产也不会顺利。只有请了神,才会人丁兴旺,五谷丰登。

壮剧“哎的奴”声腔在演出前是由三眼神华光开台。

一阵锣鼓之后,华光上场,他一手持枪,枪上挂着一串鞭炮,一路响着,约走上三个园场。鞭炮声一落,他即边舞枪边念道:

初一十五天门开,奉了玉帝下凡来。

下界巡查,四大部洲,

今有云南省广南府富州县××乡××村的陇端,起上花台一座,

前五里听着,后五里听着,

左五里听着,右五里听着,

中五里听着,五五二十五里听着:

不准冤鬼在此作恶,若有冤鬼在此作乱,

打下酆都地狱,万世不得超生。

前一枪风调雨顺,后一枪五谷丰登,

左一枪国泰民安,右一枪各人老少个个平安,

中一枪众子弟个个平安。(后台演员应道:个个平安。)

驾回阴山![12]

至此,开台结束。“咿嗬嗨”声腔的开台人物是王灵官。“哎咿呀”声腔是由八仙或者是财神开台。演出完毕后,要举行“扫台”仪式。演出结束时,仍由开台的神灵进行驱邪仪式,摩公走到神位面前,默念佛经,表示送神归位。

文山壮族乐西土戏演出时也有巫术活动。开演前,摩公与演员扎一草人,代表邪魔,进行游街示众。演出过程中,将草人捆在戏台脚下,演出结束时,将其焚毁,以求吉利。

笔者在云南澄江县考察“关索戏”时,老艺人介绍说,清代某年,此地发生瘟疫,无法制止,于是到路南县大屯村请来关索戏以逐疫。那么,关索戏在澄江的最初理由首先因为它是一种驱邪仪式。老艺人龚全庚对笔者说:民国三十年,整个地区闹瘟疫,而小屯村因保存索戏并以其“踩街”而安然无恙。

不唯如此,在戏剧的原初形态中,常常是神职人员或祭师、巫师同时身兼戏剧的主持人和表演者,这一点在少数民族中得到最为典型的保留。明杨升庵(慎)云:“女乐之兴,本于巫觋,《周礼》所谓以神任者,在男曰觋,在女曰巫。巫咸在上古已有之。《汲冢周书》所谓‘神巫用国’。观《楚辞·九歌》所言巫以歌舞悦神,其衣被情态,与今倡优何异?《伊尹书》云:‘敢有恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风。’”[13]说的就是这一类现象。

四、仪式及戏剧的内在功能

1.控制力。

凡仪式,无一例外地都有一个确定的意向,就如同戏剧不能没有预先设定的主题。仪式有足够的能量强制参预者服从仪式、个体服从群体。仪式的成功,是以牺牲个体的意志为前提的。在教堂里,人们常常被一种莫名的气氛所控制,尽管他不一定是信徒。有力量的未必是宗教,而是仪式化的氛围。云南石林每年一度的火把节狂欢中,火炬汇成海洋,上千把大三弦同时奏响、上万人在同一节奏中舞蹈,这样的仪式情境,会很快地把不同人种、不同身份、不同年龄的旁观者“吞没”在狂舞之中。仪式正是有这样一种神奇的功能,谁也不可能在祭祖大典上漫不经心,对一次追悼会付之笑谈的人必定是有着特殊的原因。仪式所要求于人的,都是人所必须承担的义务和必须遵循的规则,如果有人违背了这一点,他就是“异类”,就会被排斥于仪式和群体之外。这样,仪式就不可避免地与戏剧扮演具有了同一种倾向:即凡参预者均不以自己本来的面目出现,即令是君主,也不能免俗。《礼记·祭统》所载“及入舞,君执干戚就舞位”就是一例。虽然贵为天子,但是在祭祀祖先的乐舞中,与常人无二,当该他加入舞蹈时,他操起武器进入属于自己位置。古罗马曾有一位以暴虐著称的皇帝叫尼禄,他杀死了自己的母亲、妻子和老师,当公元64年在罗马城发生大火时,他非但不许救火,反而在山上饮酒作乐,欣赏火烧罗马城的“美景”。[14]就是这样一个丧失人性的暴君,在剧场中观看悲剧时却常常泪流满面。西方戏剧界曾对他的眼泪是真是假而展开过争论,大多数人认为“尼禄的眼泪是真实的”。为什么一个杀人不眨眼的暴君却在戏剧面前变成另一副样子呢?进入剧场的尼禄,已不再是皇帝而只是一个仪式的参与者。在这个仪式场的巨大张力中,他按照仪式规则在一段时间内“失去自我”——这正说明仪式场对参预者的有力控制。正如法国百科全书派领袖狄德罗所说:“只有在戏院的池座里,好人和坏人的眼泪才交溶在一起。”[15]

2.记忆力。

特定的仪式手段可以唤起相应的仪式情感,一定的戏剧可以引发相关的思想和情绪。仪式是一种可以重复的符号,它积淀了人们的记忆,并以它的重现来唤醒当年的感受。一个老作家和一个年轻演员对“文革”中的样板戏反应截然不同,正是这个道理。在样板戏时代,这位老作家是被批判的对象,而这位演员却在舞台上教育他人。就像我们唱起儿时的歌曲自然会回归儿时的心情、回忆起当时的事情,听到哀乐便快乐不起来一样。

没有人会忘记在自己婚礼上所获得的祝福,没有人会漠视某次庆典中所感受到的身心震撼。在电视机前看上数小时所可以铭记的,还远不如在剧场中片刻所获取的东西多,因为电视机前的接受已不再是仪式化的行为,尤其不再是群体性的仪式,自然不存在仪式记忆的问题。被外力强制禁止的仪式活动,一有机会就能复活,因为这些仪式的内容、程式、言语乃至细节都深深地铭刻在人们的头脑中、血液中。云南石屏彝族的“德培好”是十二年举行一次的盛大庆典,如果离开了仪式记忆,很难理解在十二年漫长的岁月中能够保持不被遗忘。那么,在仪式中所保存的史诗、民歌、故事、英雄人物也必然会一代一代地保存下来,又一代一代地传播下去。

在云南不少民族的丧礼上,常见一种指引亡灵返回祖先所在地的仪式。这一类仪式中的祝颂之辞一般称作“指路经”,如纳西族及其支系就将其保留了下来。据摩梭人学者石高峰介绍:摩梭人的祭师“达巴”在葬礼上念诵“指路经”,每一个地名都必须保持准确;如果出现了错误,亡灵便无法回到故乡、变成野鬼。这样,对“达巴”是一种伤害,他自己也会感到内疚。

由于仪式的记忆功能,使不断重复的仪式成为一个特殊的“储存器”,在那里有许多只有用仪式方法才可以唤醒的东西。

3.身历感。

人类随着历史的发展,曾经丢弃或忘却了许多东西,可是从不会离开仪式,现今的戏剧低潮也并不意味着戏剧的消亡。同时,由于社会的、心理的原因,人们会更加渴望面对面、心对心的交流与沟通。在家中观看中央电视台的“春节联欢晚会”当然可以,但总是不如在演播厅里看得真切、过瘾。广播电台、电视台的主持人如今频频在各种公开场合“露面”、或名人签名售书等正是顺应了人们的这一心理需求。

面对文本,是人与字符的交流;

面对影视,是人与图像的交流;(https://www.xing528.com)

面对录音,是人与声波的交流;

面对电脑,是人与数字的交流。

因此,尽管戏剧可以在电视机里重现,但却出现不了“千百人哭皆失声”的效果,更不会发生日本歌舞伎剧场中由于激动而齐声发喊甚而骚动的“感动波”;尽管足球比赛可以通过电视转播,但在电视机面前既不会产生真正的球迷,也不会出现真正的足球流氓。

只有在戏剧场和仪式场中才是人与人、面对面、心与心的沟通。这样的沟通在人类的幼年时期并不珍贵,而今就像未被污染的河水那样罕见了。人类正是渴望这样人与人的仪式交流,可惜由于物质与科技文化的发达,这样的交流已日益珍稀了。

五、结 语

根据以上不成熟的论述,对于仪式和戏剧,我们可以得出以下的初步看法:

1.戏剧和仪式首先是行为而不是平面的字符系统。在戏剧的原初形态阶段,文本不具备任何意义,文本意义上文学也不具备任何意义。

2.戏剧与仪式的区别是:仪式比戏剧更看重实用,而戏剧比仪式更看重愉悦。在一定的条件下,仪式可以提供愉悦(如婚礼),戏剧也具备实用的仪式功能(如解放战争年代,战士们看完了《白毛女》即开赴前线),你中有我,我中有你。我们说“嬗递”,即是指仪式或戏剧在功能上的更替;所谓“孳乳”,即指仪式与戏剧在血缘上一脉相承。在某种意义上,仪式就是戏剧的母体之一,而戏剧也可能为其后的仪式提供规则。

3.任半塘指出:“古剧遗规,不见于后世正统戏剧中,而暗暗保存于地方戏内,意义深长,殊不可忽。从地方戏之探讨,以追求古剧遗踪,将为以后戏剧史之研究辟一新途径,发展无穷,希望亦无穷,成果之大,可以预卜!”[16]因而,我们的目光基本是投向保存民族民间戏剧的社区和文化地带。事实也是如此,大多数原初形态的民族民间戏剧本身就是一种戏剧化了的仪式或仪式化了的戏剧。事物的原初形态往往更多地保留着事物的本质。

4.仪式是人类本能中永不放弃的集体心理体验。人类不应拒绝戏剧的文本。

第二节 中国戏剧形态嬗替的基本规律

戏剧是一个发展着的概念,因为时间的变化、文化的差异乃至地域的不同而呈现出多姿多彩的形态。笔者因为工作和学业的需要,长期关注中国各民族早期戏剧形态的研究,本文即是在研究的基础上,对这一问题进行的较为宏观的论述。在本文中,中国戏剧的早期形态与早期戏剧是一个概念的不同表述。

从艺术的外部结构来看,戏剧是在同其他相关艺术的比较中存在的。一般来说,音乐是旋律与歌唱的艺术,讲唱是言辞与韵律的艺术,美术是造型与色彩的艺术,舞蹈是动作与情绪的艺术,而戏剧则是以扮演为核心、融汇了其他艺术要素作为表现手段的艺术。其间区别在于:比及音乐,它是立体的艺术;比及讲唱,它是代言的艺术;比及美术,它是动态的艺术;比及舞蹈,它是写实的艺术。而从戏剧自身的发展来看,它则是一个有起始、有演进的过程。事物的发展过程是各种形态不断嬗变与更替的历史过程,对于戏剧来说,就是诸种形态嬗替与演进的过程。其要点有以下三项,即原始信仰、祭祀仪式与早期戏剧的关系,社会形态对戏剧的制约,关于中国戏剧的起源以及早期戏剧与后世戏剧的渊源关系。

一、原始信仰与早期戏剧的关系

作为一种文化现象,中国早期戏剧的每一种形态都是对一定社会的生产生活方式的反映,围绕某种社会意识形态而建立。如果说,我们在每一个社会阶段都能找到一种中心的思想形式,那么,这个时代的戏剧便是以这个思想形式为内容的。因此,在远古至夏商周三代,中国戏剧总是围绕某种原始信仰——作为彼时彼地中心信仰形式的思想——而存在的。这种时代的对应性还会转化为地域文化的对应性。由于社会制度的变革往往表现为中原文化随民族融合向周边的辐射,也由于不同地区间生产方式的区别,在同样的年代,不同地区可能流行不同的信仰形式,因而有不同形态的戏剧。一般说来,较原始的信仰形式对边远地区的影响大于政治文化中心地带,它们在使用较原始的生产方式的人群中会有较长时间的保留。例如,农神信仰对于农耕经济的影响大于其他经济方式,游牧民族、狩猎民族在动物崇拜方面比及其他民族更为典型。

原始信仰的消长不可能像朝代更替那样的非此即彼、互相取代。其形式的更替也不可能有一个精确的时间界限。固然在每一特定的时代,都存在一个信仰的中心形式,但这并不排除其他信仰的存在。直至今天,产生于远古时期的原始信仰仍在人们的生活中或多或少地发生着作用。例如巫术信仰,其产生的时代可以上溯至新石器时代,但是直至今天,它仍有巨大的社会能量,甚至巫作为一种职业或社会角色仍是一种非常普遍的现象。

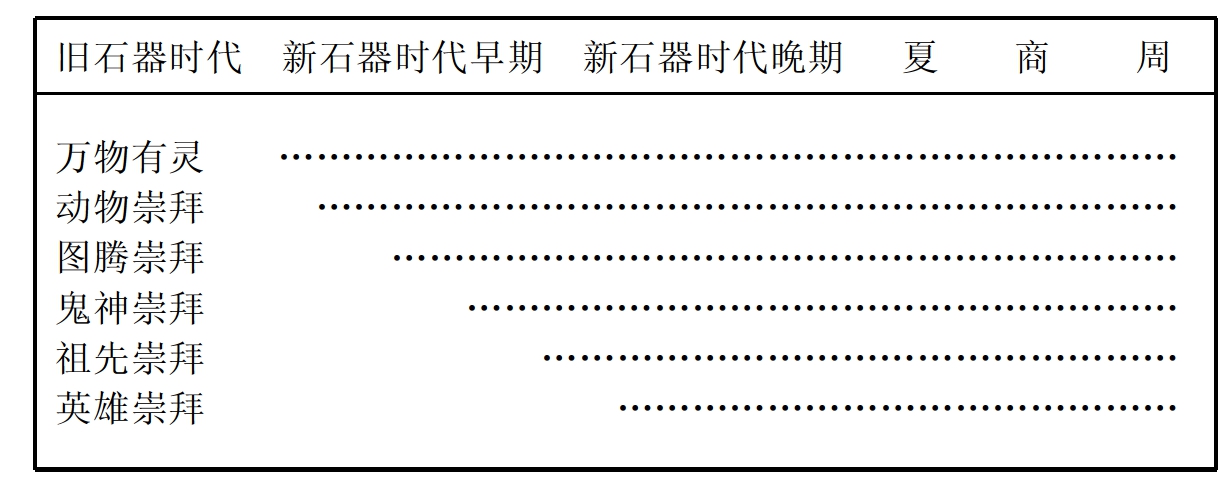

以下图示,可以直观地反映原始信仰的消长关系:

图表1:

通过以上的图表,我们获得了这样的印象:各种原始信仰形式,其历史存在呈现为排箫式的结构。这种结构启示我们:原始信仰的发生、发展有其独特的规律,这种规律可以表述为“异源”、“并行”和“后者包容前者”。

诸种早期戏剧之间存在着形态上的嬗替关系,也可以大体地对应于一个历史段落,但它们未必是因果的关系。由于原始信仰的排箫式结构,它们也未必是此起彼伏、首尾相衔的状态。嬗替也不能等同于取代。事实是,当甲形态嬗向乙形态演进时,甲形态不会因此而消逝。这一点也取决于原始信仰“异源、并行、后者包容前者”的发展规律。例如起源最早的角色装扮,在其后任何戏剧样式中都不可或缺,否则戏剧将不复成立。因为这一特性,诸种形态的戏剧之间彼此互有相对的独立性。

各种原始信仰的异源、并行的特点,正是中国戏剧的早期形态出现交叉、重叠的内在原因。这一点,在云南民族民间戏剧中表现得尤为突出。如彝族“跳虎节”,[17]从当地彝民尊虎为“虎祖”来看,它是比较典型的图腾崇拜;从“虎祖”们表演交媾的情节来看,又具有祖先崇拜、生殖崇拜的特点;彝人认为“虎祖”教会了他们进行耕作,表演中遂有“虎驯牛”、“虎栽秧”、“虎打谷”等关于生产的段落,表明其间杂糅了农神崇拜的因素;同时,当地人又将虎视为保护神,在上演“跳虎节”时要到各家各户去“斩扫祸祟”,这一节目又与英雄崇拜相合……我们认为,之所以形成如此复杂的情况,其根本原因就在于“跳虎节”是真正体现原始信仰的文化产物,各种信仰的杂糅、交叉及叠加的现象,恰好可以说明它代表着原始先民的一种更为宏观的思想观念。

“后者包容前者”,也就是事物的高级形式包含低级形式。无论是产生于何时的戏剧元素,无论是在何种条件下融汇于戏剧形态中的艺术样式,都构成了现今戏剧中不可缺少的成分。仅以传统戏曲来说,凡是产生于先秦时代的艺术元素,如角色、韵文、服饰、假面、歌舞、动作、音乐等,都以不同的形式、不同的程度在发挥着作用。诸种元素中产生最早的是角色装扮,但凡离开角色装扮,任何戏剧都不能成立。而最早的角色装扮,正是原始先民们为摹仿神灵而产生的。

同时,早期戏剧的呈现方式与规模,与物质文化相关联。一般的情形是,在物质贫乏的条件下,祭祀仪式简单,戏剧也因之简单;在物质丰富的条件下,祭祀仪式就繁缛,戏剧也因之而出现规模与条件上的增益。这一点是随着历史的发展而发展的。

《荀子·礼论》有这样一段话:“礼者,以财物为用,以贵贱为文,以多少为异,以隆杀为要。”意为礼是用隆重程度来表明等级差别的。原始信仰及相关的崇拜仪式也有一个形式的发展与递进问题,即所谓“礼之隆杀”。发生越晚的原始崇拜对戏剧形态的规模、仪节和器物要求就越高。《墨子》说:“昔者尧、舜有茅茨者,且以为礼,且以为乐。”《孔子家语·问礼》说:“太古之时,燔黍擘豚,于尊而杯饮,蒉桴而土鼓,犹可敬神。”可见早期的礼仪较为简略。到后来,则需“陈其牺牲,备其鼎俎,列其琴瑟、管磬、钟鼓,以其祝嘏,以降其神”,[18]从礼杀走向礼隆。《周礼》诸官及其职事多与祭祀相关联,就是这一变化的必然结果。

到了春秋晚期,祭祀仪式就发展到了一个极端。鲁国大夫季氏之祭,是礼隆、礼繁的例证。《礼记·礼器》:“季氏祭,逮黯而祭,日不足,继之以烛。虽有强力之容、肃敬之心,皆倦怠矣。”其结果是:“有司跛,倚以临祭。”

礼乐祭祀之“财物为用”造成了物质的巨大消耗,以勤俭为务的墨家对此持否定态度,即所谓“墨子非乐”。《墨子·三辩》认为:“闻周成王之治天下也,不若武王;武王之治天下也,不若成汤;成汤之治天下也,不若尧、舜。”因此,墨子得出一个结论:“乐愈繁者其治愈寡。”故《荀子·乐论》云:“墨子非之,几遇刑也。”但是墨子并不反对发乎性情的乐,刘向《新序》曰:“商容观舞,墨子吹笙。墨子非乐,而于乐有是也。”

宫廷大傩也有一个由杀而隆的发展过程。最初的傩是由传说时代的黄帝之次妃嫫姆担任“方相氏”,未见她有下属的说法。到了周代,“方相氏”就发展为“狂夫四人”,且有了更为具体而固定的装扮。除了假面和服饰而外,还有了下属兵卒(百隶和侲子)以及手中的兵器(戈与盾)。至汉代,驱傩的队伍已达“侲子万童”的规模。[19]

驱邪与纳福是人类处于任何社会形态中都不会放弃的动机,所以傩作为一种驱邪的重要形式已经绵延了数千年。至今,在民间和边疆民族地区仍保持着旺盛的生命力。这一事实给我们的启发是:人类的生存利益和生存质量是高于一切的,同时,驱邪与纳福的兴盛不衰也正是原始信仰的余韵绵延不绝的证明。

二、社会形态对戏剧的制约

社会形态是指社会性质、政治体制及经济物质文明的集合。按史学家的说法,中国先秦时代的社会形态经历了原始社会、阶级社会、奴隶制社会和封建社会四个阶段。社会形态对于思想和信仰有决定性的作用。因而,随着社会形态的更替,也出现了思想和信仰的变化、戏剧形态的嬗递。换言之,社会形态制约着戏剧的形态和功能。

约七千年至五千年前,中国进入了新石器时代及母系氏族繁荣的时期,这种文化的代表即是著名的“仰韶文化”。这是由于女性在人口的再生产方面的功绩以及采集作为经济的主体所决定的。有关女娲的神话传说实际是对母系氏族首领的神化。在这一时期,出现了村落、公共墓地、固定的丧葬仪式以及大量精美的陶器。母系氏族的繁荣时期也是图腾崇拜时期,著名的人面鱼纹图案或许就是一种图腾绘画。原始先民实施图腾制的本意,是建立区别于其他氏族的标识,以之作为族外婚的前提。

父系氏族社会的后半期是部落联盟时期,也是传说中的禅让制时代。因为政治的传承并不取决于血缘的传承,故在这种体制之下不可能出现宗庙祭祀。宗庙祭祀是天子世袭制的产物,最早发生在夏代。

部落联盟社会和其后以夏商和西周为代表的“家天下”有一个共同的形态特点,这就是在作为政治和经济中心的黄河流域出现了一个幅员广大的国家形态的社会组织。其代表便是为众多氏族所服膺的领袖(如皇、帝、君)。因此,萌芽于部落联盟时代的正统观念一直延续了下来。这一点,保证了最重要的仪式规范基本上一以贯之,所谓“三代之礼一也,民共由之”。[20]非正统的艺术活动,自东周起被一概地指斥为“淫声”、“亡国之音”等。虽然有“纳蛮夷之乐于太庙”的记录,[21]但这只是表明统治集团对非华夏艺术的征服和规范。周边民族的乐舞进入中原,也只能定位在“慕义归化”或“朝贡天子”的层面。为了使逐除和祭祀更加有效、更加隆重,天子与诸侯们总是尽量把众多的艺术元素与物质产品融入早期戏剧之中。是故,这一期间的戏剧嬗替是以相对应于各个社会历史的中心信仰形式为依据,戏剧自身的艺术元素不断丰富、完善过程,谈不上革命性的变化。可以认为,后世戏剧的绝大部分艺术要素,在商周时代就已经具备。区别仅仅在于:早期形态的戏剧还未从仪式中分离出来,而后世戏剧已是独立品格的艺术样式了。

对于戏剧形态的嬗替来说,最具意义的社会形态变革发生在春秋至战国。

东周之称起于周平王东迁,是周王室走向衰微的结果。在这种情况下,王权统治开始分崩离析。在表面上周王室仍然有其天下,如新诸侯即位、新立诸侯国等,仍须周天子首肯。周天子也可以接受诸侯的进表、供奉和朝贺,但这也仅是表面形式而已。所以,占据夏商和西周中心舞台的礼乐及戏剧形态开始变化,一个突出的表征就是以往被视为淫声的艺术开始登堂入室,属于天子专利的乐舞规格大量地被诸侯“僭”用。这种历史现象就是常说的“礼崩乐坏”。以孔子为代表的儒家学派对这种变化所发出的呼吁与指斥屡见诸文献。如:

《论语·八佾》:孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍也?”

《论语·阳货》:子曰:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”

《礼记·礼运》:盏、斝及尸君,非礼也。是谓僭君。

《礼记·郊特牲》:诸侯之乐宫悬,而祭以白牡,击玉磬,朱干设锡,冕而舞《大武》,乘大路,诸侯之僭礼也。

以韩、魏、赵“三家分晋”为标志,中国进入了战国时代。

战国时代是一个失去中心并且无视传统的时代,诸侯争霸是当时最重要的社会内容,前人的规矩和先圣的遗训失去了权威性。虽则有“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”的古训,[22]但并不能阻止赵武灵王的“胡服骑射”。至于西周的宗庙祭祀仪式、繁文缛节更是鲜有市场。这是因为周王室名存而实亡,中央集权式封建社会的终结,必然造成先王先公崇拜的终结。在祖先崇拜的祭祀中,尸也消失了。这也许是因为取消尸的装扮表演,可以使祭祀仪节大为简化的缘故。唐代李华《卜论》云:“夫祭有尸,自虞夏商周不变,战国荡古法,祭无尸。”[23]

虽然尸已从祭祀中消逝,但并不意味着戏剧的消逝。散乐形态的戏剧大行其道,宫廷戏剧民间化成为时尚。用于娱人和游戏的戏剧功能与价值得到承认,如本应称为“声”或“音”的散乐戏剧,在魏文侯那里称为“新乐”。子夏将“新乐”与“古乐”相对,可以看出在当时条件下儒家作出的某种妥协。由于深刻的社会变化,在有关战国社会的史料中,对乐舞戏剧的记载明显地少于前代。

中国戏剧史从其起始至明清时期,事实上都具有雅俗两个传统。这一点,对于先秦时代的早期戏剧中表现为雅乐与散乐的区别,对于漫长的时代里的戏剧样式表现为宫廷与民间的分野,在明清戏剧中表现为雅部和花部之争。近现代的京剧,正是这两个格调的戏剧形态不断地分化和融汇的结果。即使在一个品种的样式上,也存在雅俗之别,如农神祭祀,在宫廷体现为由倡优(从苏轼《八蜡》说)来扮演的“天子大蜡八”;而在民间,据淳于髡所言,不过是“有禳田者,操一豚蹄,酒一盅,祝曰:‘瓯窭满篝,于邪满车;五谷蕃熟穰穰满家!’”[24]

战国时期的社会变革对于戏剧的意义是:以娱人为功能的戏剧形态成为社会主要的戏剧形态,戏剧第一次与原始信仰和祭逐仪式分离开来,成为一种具备自身品格与规律的艺术种类。中国戏剧史翻开了全新的一页。

三、关于中国戏剧的起源

关于戏剧的起源,笔者曾有《戏剧起源的新视点》(《东方艺术》1994年二期)一文进行专门的探讨,本节文字可以视为对这一探讨的补充。

“起源”是关于事物的因果联系的一个有弹性的概念。对于事物产生起过作用的一切因素,事实上都可以看作此事物的来源。因此,中国戏剧的起源问题可以从两个层面上来理解:其一是人为地限定在一个关系较明确的具体点上,譬如长江最初的源头习惯上被确定在格拉丹东雪山的一个滥觞之地。其二是理解为一个过程,即认为任何泉眼都不能独自构成其后的长江,若干骨干性的水道在无数细流的支持下共同成为长江之源。这一过程的起始亦被看作相对短暂的发展过程。对于中国戏剧,这个发展过程就体现为若干原始因素的积累过程。本文将这一过程界定为“中国戏剧的早期形态”,其中就隐含着这样的思路:世界上任何事物都只在运动当中存在,即使“起源”这样的事物,也不会是一个静止的、孤立的事物。只有当我们完成了对中国戏剧若干早期形态的逐一描述的时候,事实上,我们才能较完满地展示它的起源。

从以上的角度看,中国戏剧应当起源于原始先民基于摹仿本能而进行的角色装扮活动。角色的出现对于戏剧的生成来说具有从无到有的巨大意义。经过有意装扮的具体角色是戏剧的第一要素。这一点,在云南沧源岩画等文化遗址中有清晰的表现。在这类岩画中已经出现了复演战争的戏剧。角色装扮之所以长盛不衰,就在于原始先民在生活生产以及信仰崇拜中离不开这一文化形式。因为人们正是通过这样的角色来体现自己对神灵的敬畏与崇拜的,而表演者通过装扮而成为角色并得到人们的承认,是戏剧得以成立的基本条件。

历史发展到狩猎时代,人类与动物的关系使得角色装扮有了新的意义。为了使狩猎成功,在摹仿与装扮的基础上出现了猎人和动物这两大角色类型。早期戏剧从单纯的角色发展到了角色之间的关系。由于这种关系的特殊性,就必然出现戏剧动作与意志冲突。从某个意义上来说,戏剧就是发生在角色之间的事——特别是在对立双方之间。传为黄帝时代的“断竹、续竹,飞土、逐宍”就是最早描述人兽相搏的二言诗歌。[25]

狩猎戏剧中的角色与角色关系,在逐除形态戏剧中转化为正义与邪恶的冲突,并形成了固定的模式:代表善良与正义的一方通过一系列巫术操作与表演,将有害于人类的邪恶力量打败、驱逐甚至消灭,例如先秦傩中的方相氏和疫鬼的关系就是如此。逐除邪恶以保障生存是人类的基本需要。逐除戏剧是人类将人兽相搏的戏剧关系用于实际生活生产的例证。后世中国戏曲善恶相斗的剧情模式化与简单化、类型化的角色体制就是从这里开始的。与狩猎戏剧相比,逐除形态戏剧的戏剧化程度就更为典型一些,这不仅明显地扩大了演出的规模,而且类型化的角色发展成为更为具体的角色,如“方相氏”。自母系氏族时期出现女巫以后,巫觋作为一种特殊的阶层,常常以歌舞和戏剧表演作为逐除和降神的手段,遂成为中国最初以戏剧表演为务的一群。

逐除与祭祀的发生时代很难分出先后,而据史料来看,在生成戏剧的时间上,逐除可能早于祭祀。通过远古岩画的形象,可以认定,角色的发生之初,有相当的部分是对神灵的摹仿,如沧源原始岩画中的“太阳神”、“发光人”就是这类形象。人类在“敬祀其神”的过程中希望“心有所系”,有一种将神灵具体化、形象化的倾向,于是祭祀戏剧之所以成立,就在于出现了由人扮演的神灵这种角色。这种可见的神灵,与参预祭祀的人群,也构成了一组角色关系。这一类关系与狩猎戏剧和逐除戏剧的角色对立不同,祭祀者是匍匐在神像脚下的。虽如此,由于参预者各自按角色进行表演,仍是有声有色的戏剧。以人扮神的现象在尸祭和宗庙戏剧中表现得更为典型。因是祖灵崇拜,先天地带有血缘上的要求。在一般情况下,尸的扮演者与他所代表的亡灵是同一血缘。在对扮演者的特定要求这一点上,正是祭祀戏剧与后世娱人化戏剧的重要区别。

西周是戏剧艺术得到全面发展的时期,各种戏剧形态均已发展到一个新的阶段,特别是傩祭、蜡祭、尸祭与国家宗庙祭祀这四种样式。这些戏剧形态的主要特点有二:一是全面继承了自旧石器以来的所有戏剧元素;二是这些元素在西周时期得到了更大的发展,为后世戏剧提供了诸多的营养。国家宗庙祭祀戏剧,是祖灵崇拜、英雄崇拜与国家社稷相结合的早期戏剧,仅此一点,也决定了它规模宏大、仪式隆重,所有的艺术手段都必将被融入其中。用于复演英雄业绩的戏剧,为后世的历史剧开了先河,而且复演戏剧所采取的方式是艺术化的再现而非照相式的摹写。这一点为成熟形态的历史剧在选材、取舍、角色加工诸方面提供了经验。中国戏剧发展至祭祀戏剧时,后世戏剧所必备的艺术要素均已出现戏剧演出之中,如音乐、舞蹈、道具、台词、表情、舞台美术等都已作为戏剧手段来使用了,所谓“天子之乐,以祀其宗庙”。[26]这里的“天子之乐”可以视为一个包括所有艺术品种的概念。

据史料记载,西周的祭祀形态戏剧已开始大量使用韵文和散文作为戏剧言辞,如蜡祭中的韵文“土返其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽”,散文如大罗氏所言“好田好女者亡其国,天子树瓜华,不敛之种也”。[27]在士阶层的尸祭中,尸与祭主相互有言辞、答谢,祝亦有嘏辞。应当说,在逐除戏剧中即已使用了咒语,而咒语一般是有韵的。《荀子·成相》中所载“成相辞”可以说是中国最早的七言诗歌,如:

请成相,世之殃,愚暗愚暗堕贤良。人主无贤,如瞽无相何伥伥!

得后稷,五谷殖,夔为乐正鸟兽服。契为司徒,民知孝弟尊有德。

除其中有两句为四言外,其他均为七言。首句的两节三言实质上是七言的另一种形式,它不仅占据一个七言句的时段,也使后面的七言句更为上口。中国戏曲的唱辞就是以七言为主体的,最常用的是七字句或十字句,而十字句仍可以看作是七字句的变化。五字句与七字句至今仍是戏曲唱腔、民间讲唱和儿童歌谣中最常用的句型。必须要说明的是:作为一种常识,文学进入戏剧,只是成为一种表现手段和元素,不能据此就认定戏剧是文学的一种体裁。

始于东周后期的社会动荡,至战国时期发展成为诸侯并起的纷乱局面。礼崩乐坏为中国戏剧的形态演进提供了一个契机:以礼乐精神为核心的仪式戏剧嬗替为娱人和游戏的散乐形态。戏剧作为一个被欣赏的样式得到承认,晚至战国时代,已成为戏剧样式的主流,实现了戏剧与祭祀仪式的分离。至此,中国戏剧已成为具有独立品质的艺术门类。它直接开启了两汉“百戏杂陈”的繁荣局面。

关于中国戏剧的起源,还有一个问题必须要回答,这就是早期戏剧与后世戏剧的渊源。换言之,早期戏剧到后世戏剧的嬗替过程,如在原始社会中所产生的戏剧元素与汉唐戏剧样式是如何关联的,试作如下的归纳论述:

首先,人作为大自然中的一个物种,必然与所处之环境构成关系。这种关系通常表现为对立。人们常说“人定胜天”,而使用这成语的同时却暴露了人类将“天”——作为自然界的象征物——看作敌对一方的倾向。无论如何,产生于原始时期的对立的情势是一种客观的存在。即使那些对神灵表示崇敬的戏剧形态中,仍然包念着一种对立,否则为什么敬祀其神呢?具体表现在戏剧方面,就是在狩猎时代所形成的人与兽的对立关系。后世的戏剧文学常常将这一现象表述为“冲突”。这种冲突或可称之为结构模式或集体情结,甚而是物种记忆。并以此作为主线不断地发展、绵延下去。从戏剧特质来看,这种对立的情结是戏剧特性得以成立的根源之一。

其次,上述的冲突并非仅是理念,它必然要通过具体的表演形式传递下去,如古代冀州有一种面具戏叫作“蚩尤戏”。据任昉《述异记》载,角抵戏就是源于“蚩尤戏”的,即“汉造角抵戏,盖其遗制也”。冀州之蚩尤戏产生于汉之前并非完全无据。《史记·李斯列传》载,由于赵高的进谗,秦丞相李斯面临“夷三族”的厄运,但因为“二世在甘泉,方作觳抵俳优之观”而失去了最后的辩白机会。仅是“角抵”二字,就使人联想到拟兽与狩猎。作为其前身的蚩尤戏,也是呈“头戴牛角,两两相抵”的情形。从“蚩尤戏”到角抵戏发展脉络是何种样态,文献未有记录,但我们可以根据戏剧的规律作一大略的推断。在前文中,我们曾经指出过这样的事实:出于自然信仰的原因,原始人类采用装扮的方法来创造角色。又因狩猎的原因,人类在角色的基础上,创造了角色之间的对立关系。这种关系可以理解为战争、对手或者“敌与我”的关系。于是,古人顺理成章地把对立双方的状态与狩猎行为结合起来思考。在戏剧形式中,双方的对立或冲突又必定表现为“胜与负”的结果。人类将这种现象使用于逐除仪式时,就产生了逐除一方与被逐除的关系。就商周傩祭来说,即表现为方相氏与疫鬼之间的搏斗。在先秦驱傩中,目前尚无有疫鬼作为可视角色的材料,但也不能说方相氏是处在无冲突的状态中。事实是,驱傩的过程非常激烈,以至方相氏亦可号为“狂夫”。同时,方相氏“蒙熊皮,黄金四目”也昭示着商周大傩不排除对动物的摹仿和对面具的利用。这一点,在汉代的“总会仙倡”中发挥到极致。张衡《西京赋》中所载广场演艺中形形色色的动物形象就是这样产生的。

基于人类初年的原始信念,狩猎行为或其他对立的戏剧并不一定永远是以人的胜利而结束。关于这一点,汉代的“东海黄公”是极有价值的例证,同时也应强调,“东海黄公”的结构形态仍是狩猎戏剧的变体,只不过取胜的是老虎而失败的是猎手(黄公)罢了。云南傣族拟禽戏剧“呤喃诺”一剧,失败的猎手变化为国王,虽然国王未因此而丧命,但他一无所获,与失败并无区别。

第三,原始先民观察到这样的现象:对立或曰冲突并非只发生在人与动物之间。人与人、氏族与氏族乃至动物之间仍然存在这一现象。于是,狩猎中的角色对立逐步发展到人与人、兽与兽之间的关系。如“蚩尤戏”,据明代《三才图会》所载图,双方都是头戴牛头面具的。而除“东海黄公”外,产生于“蚩尤戏”之后的角抵戏,对峙双方亦未见具体的角色规定。正是出于这个原因,角抵在某个时期内,每被看作一项竞技。《史记·李斯列传》将角抵与俳优连用,也有区别戏剧与竞技的意图。这一点影响到唐代的“参军戏”。以此为契机,现代相声及相类似的曲艺形式便诞生了。无论是竞技或是戏剧,作为结构模式或物种记忆的冲突原则是不会失去效验的。唯其如此,历史发展至唐代,这一原则仍是制约戏剧形式的关键因素。可以这样认为,唐代的歌舞戏“拨头”与原始狩猎相去不远。剧情是,一个胡人为虎所杀,其子上山寻虎报仇。如此看来,戏剧演出的场面未有狩猎,但是这一场面却沟通了两次狩猎活动:第一次是失败的狩猎,胡人为虎所害:第二次是戏剧场面之后:胡人之子寻虎报仇。事实上未偏离冲突的原则。唐代歌舞小戏“踏摇娘”也呈现为夫妇间的纠葛,但从其形态来看更接近先秦的歌舞表演,再加上战国时代散乐的民间形式而已。虽有以上所述,但必须要强调一点:戏剧是以扮演为其本质特征的。离开了这一点,任何形式的表演都不能称其为戏剧。如果我们所论不误,那么唐代距中国戏剧高度繁荣的宋元时期就不甚遥远了。

(本文发表于《戏史辩》,中国戏剧出版社1999年11月版)

【注释】

[1]和角仁《歌舞伎》,日本ぎようせい株式会社,平成二年初版。

[2]王爱民、任何《俄国戏剧概要》,中国戏剧出版社,1984年。

[3]以上四条参见《中国大百科全书·戏剧卷》有关条目。

[4]谢真元、姚宝宣《藏戏与宗教》,载《中国傩文化论文选》,贵州民族出版社1989年版。

[5]《丛书集成初编》本。

[6]任半塘《唐戏弄》第955、1211页,上海古籍出版社,1984年。

[7]陈多《由“变相祭祀”到戏剧》,《艺术百家》1995第二期。

[8]扬雄《方言》卷十三附刘歆《与杨雄书》。

[9]徐梵澄译《五十奥义书》第508页,中国社会科学出版社,1995年。

[10]杨知勇《宗教·神话·民俗》第9页,云南教育出版社,1991年。

[11]中华书局标点本。

[12]黎方《论云南少数民族戏剧》第13页,文化艺术出版社,1990年。

[13]陈多、叶长海《中国历代剧论选注》第103页,湖南文艺出版社,1987年。

[14]参见《辞海·世界史·考古学分册》第54页(上海辞书出版社,1978年)以及《唐璜》汉译本第608页注释①(朱维基译,上海译文出版社,1983年)。

[15]余秋雨《戏剧理论史稿》,上海文艺出版社,1983年。

[16]任半塘《唐戏弄》第7页,上海古籍出版社,1984年。

[17]有关“跳虎节”的资料大多来自笔者的田野作业,并参考了唐楚臣《珍奇的活化石》一文,载《民族艺术研究》1989年二期。

[18]《孔子家语·问礼》,《百子全书》本。

[19]张衡《东京赋》,《文选》点校本,上海古籍出版社,1986年。

[20]《礼记·礼器》,孙希旦《礼记集解》,中华书局1989年。

[21]《礼记·明堂位》。

[22]《周易·系辞下传》,“十三经注疏”本。

[23]《全唐文》卷三百十七,上海古籍出版社,1993年。

[24]《史记·滑稽列传》,中华书局点校本。

[25]《吴越春秋》卷九,周生春辑校汇考本,上海古籍出版社1997年版。

[26]《尚书大传》卷三,《四部备要》本。

[27]《礼记·郊特牲》。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。