社会心理学家考察了上百个对友情建立有预测作用的因素。经过几十年的详细研究,有三个因素从众多因素中赫然显现出来:相近性、相似性、相互喜欢。换句话说,我们会和那些离我们近、与我们相似以及愿意告诉我们他喜欢我们的人成为朋友。这些结果听起来只是常识罢了,但是实际上很多人并不能很好地将之运用到实际生活中去。

在20世纪的绝大多数时候,社会团体诸如教堂、办公室、社交俱乐部将人们聚集在一起。在这些团体中的人比起团体外的人更可能享有相似的价值追求和兴趣点,因为他们接受的是相同的宗教教义、公司文化和社交组织。成为团体的一员意味着人们彼此之间具有一些共性,团结在一起互为兄弟姐妹(教会中的互称)、同事和朋友。当人们被赋予进入团体的资格,成员会发现这些社交机构为大家提供了近距离接触的机会、一些相似性,并成为本组织的真正的一分子。

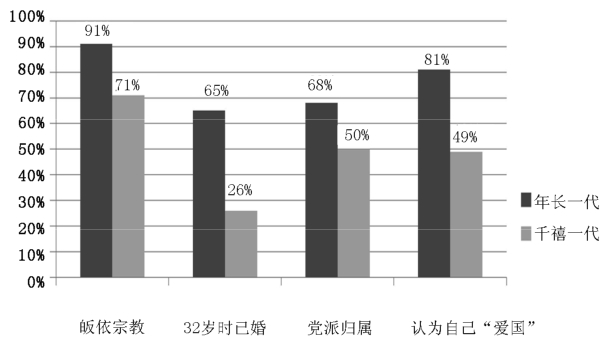

社会图景的第一次重大变迁发生在20世纪60年代。从那时候开始,人们对社会团体开始失去信心,团体活动参与率也骤然下降。来自皮尤研究中心的保罗·泰勒(Paul Taylor)及其同事们在2014年发布了一项报告,其中指出,这种从社交团体中的脱离在千禧一代——即生于1984到2000年的这拨人身上尤为明显。泰勒和同事们发现,与年龄更大的一代人相比,千禧一代人更喜欢标榜自己政治中立、不加入任何宗教,甚至在32岁左右的年纪,也不喜欢走进婚姻。

图7.1 不同时代的人在社会团体和社会活动中的不同态度比较

有专家公然谴责千禧一代的这种选择,认为他们之所以脱离各种社会团体,主要是因为懒惰或者道德准则丧失。但如果用科学的怀疑态度来分析的话,这样的指责难免有失公允。举例来说,他们见证了大银行的欺骗性贷款在2009年几乎让整个美国经济面临崩溃,这些破产机构的老总们拿着上百万离职金一走了之,而陷入次贷危机的中产阶级家庭却只能挣扎着维持生计。他们还看到一些宗教机构对性别歧视和同性恋话题讳莫如深,这与他们崇尚包容与多元的态度相左,还有广为人知的天主教堂发生的性虐待丑闻,这进一步损害了宗教团体在人们心目中的形象。

当然,对社会团体和机构一棒子打死也是不公平的。无论在大公司还是在机构当中,好人总是比坏人要多,但是害群之马的破坏性影响不容小觑。在千禧一代表现出对社会机构和团体的不信任和参与度降低的同时,几乎所有其他年龄群体也都报告了相似的不信任和参与度降低趋势。

当群体成员对自己所属的政党立场、教会使命、公司愿景的质疑声越来越少,也就意味着他们对于如何做一个好的团体成员的困惑越来越少。通常情况下,群体中的成员会被期望按照团体的既定期待去行事,这些期待可能包括一些非常具体的东西,比如如何着装、什么时候该说话以及说些什么内容等。虽然群体期待相对来说不难被理解,但是一旦人们不认同这种期待或者只是简单地想要在这种期待之外拥有一定的自由度,这时候既定期待的吸引力就会很快消退。你很难期望让这些千禧一代的年轻人在遵守严格的着装标准、只能在别人问你的时候才能答话,且回答内容只能是“是的,先生”或者“马上就来,先生”的情况下,还能愉快地工作。

最终,单调的工装会被摒弃,员工们会被鼓励说自己的心里话。在硅谷的一些公司里,“是的,先生”可能会被遗忘,愿意挑战现状的人越发被看重。在教堂里,电吉他和现代诗歌将取代古板的风琴和赞美诗,新教皇甚至会秀出几张与教会成员的自拍照。但是要想彻底扭转一个大型社会团体的文化就像要扭转一艘大型游轮一样,它意味着无论是机构本身还是团体成员都会暂时地处于一种进退两难、无法安定的状态,所有人都希望能够通过规则的修订,找到两全其美的办法。

人们都想摆脱团体控制,获得自由,但是自由会带来焦虑感,人们难免会担心自己的决定是否能被社会所接受。这种既想要摆脱团体获得自由,又想要归属团体获得安全感之间的悖论就是弗洛伊德冲动任性的本我与规则支配的超我之间斗争的社会学版本。我们的社会自我被困在中间,试图在“做自己”和满足变动不安的社会期望之间找到容身之地。

在社会大背景中的另一个重大变迁就是对多样性的包容观的快速过渡。千禧一代已经开了个头,其他各个年龄段的人也已经开始对不同种族、不同性别取向的人表现出了更多的开放性,对性别平等的支持力度也愈发明显。当皮尤研究中心询问随机抽取的成人样本“一名同性恋老师是否应该被解雇”时,在1987年,赞同的比率是51%,但是到了2007年,这一比率下降到28%。对同性恋婚姻的支持率在过去10年从35%上升到55%。(https://www.xing528.com)

皮尤研究中心还指出,人们对种族的态度也变得更具包容性了。当白人被问及是否“我们的国家应该继续做些什么以促进黑人和白人的平等”时,2009年的赞同率为36%,仅仅过了6年时间,到2015年,这一比率就上升到53%。针对“白人和黑人约会完全是正常的”这种观点,1985年有48%的人同意,而到了2010年,这一比率达到83%。

与这种社会包容性的上升相伴随的是人口统计学特征的快速变化,包括美国社会的种族构成和劳动力市场的性别构成。举例来说,在20世纪60年代,美国的有色人种占到了总人口的15%,而到了2010年,这个比例上升到了36%,种族间通婚的比率在1980年大约为7%,而到了2010年,这一比率达到了15%,在劳动力市场上,女性的参与率从1970年的44%上升到2012年的57%。

有人将这种对边缘群体的接纳和包容视作一种文化侵蚀,也有人觉得这恰恰是文化进步的表现。我属于后一种人,我坚信这种社会变化,尤其是对于传统上来讲被视为边缘群体的人群的包容,其作用是积极的,也是早就该进行的。我认为清楚地表达自己对这些社会变化的支持是非常重要的,因为我当然也看到了,与这些变化相伴随的还有一些社会成长的痛苦。社会巨大变革图景还带来了一个“后制度化”的社交世界。在这个世界中,传统的社会期望正在消退,而新的期望尚未成型。我愿意承认社会进步本身会带来前路未知的迷茫,这是完全正常的,没有什么好遮遮掩掩。

有不少人正在探索,要真正拥有多样性,还有多少工作要做。愿意在口头上支持种族多样性、性别平等、同性恋婚姻是一回事,但能够真正做到完全开放地接纳不同的态度和期望,还需要大量的全社会性的觉察和努力。

任何一个曾经完全置身于陌生文化中的人都能体会得到要学习上百种全新的社会期待是多么困难的事情,当然也完全能理解说出一些令人尴尬的话其实是多么正常。即使政客们有其专司外交事务的幕僚相随,也会发现在完全陌生的文化里会出现许多跨文化的尴尬时刻。有一次,在理查德·尼克松(Richard Nixon)拜访巴西时,走出舱门的瞬间他用美国文化中常用的“OK”手势向巴西人民打招呼,却不知道在巴西,拇指和食指连成圆圈,其余三指向上竖起是一种非常不文雅的动作。2004年在爱荷华州党内预选会议上,霍华德·迪安(Howard Dean)不经意间的一声山猫般的怪叫使他成了第一个在社交媒体上展示自己尴尬时刻的公众人物。乔治·W.布什(George W.Bush)曾因在国外的多次口误而臭名远扬,包括那次他向澳大利亚(Australian)首相约翰·霍华德(John Howard)致谢,理由是奥地利(Austrian)决定出兵伊拉克。

来自佛罗里达州的新国会代表科特·克劳森(Curt Clawson)则不得不承认,你无须出国旅行也能体验到多元文化带来的尴尬时刻。在众议院外交事务委员会的听证会上,克劳森和委员会其他的成员被介绍给美国政府的两位高级官员,来自国务院的妮莎·贝斯沃(Nisha Biswal)和来自商务部的阿伦·库玛(Arun Kumar)。

作为白人的克劳森一定是忽略了一个关键性的社交线索,因为他不断地对贝斯沃和库玛——她们是美国印第安人——充满善意地说,“我对你们的国家非常熟悉,我喜欢你们的国家”,以及“如果我能做任何事情促进美-印关系,我将乐意之至。”当克劳森进一步征求印度政府的合作意向时,贝斯沃很得体地回答说,“我想您的问题是针对印度政府的,非常感谢您的善意,我们谨代表美国方面完全支持您的提议。”

不难看到,当人们与来自其他文化中不甚熟悉的人打交道的时候,即使出自好意,仍然非常容易错误地理解和处理一些微小的社交期待。当人们之间的期待处于不确定状态时,总会带来不舒服的感觉,虽然如此,这种成长的痛苦却也造就了更加开明和见多识广的人。人们为了更好地进行人际互动或者交上朋友,势必要经历相互理解的过程,在这一过程中,他们需要学习新的社交期待。另一方面,对别人小小的失误给予体面的谅解而不是愤怒的指责也是很重要的。

在生活中,如果人们能着眼于行动者的意图而不是将其因无知而犯下的错误简单地理解为有意冒犯,那将会更容易实现真正的接受多样性。克劳森的尴尬表现可能并不完美,但他的本意其实是想传达尊重和合作的意愿,即使他对于这段互动的理解一开始就是掉线的。贝斯沃可以按照被冒犯了的方式来给予回击,但她选择了用得体的回答让一切达到了最好的结果。事实上,也许正是我们的素养和社交礼仪使得我们在未知的社交地图面前选择了最好的表达方式。在你还不确定别人的社交期待时,礼貌和礼节至少可以为你提供坚实稳固的社交基础。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。