(一)香火庙的类型

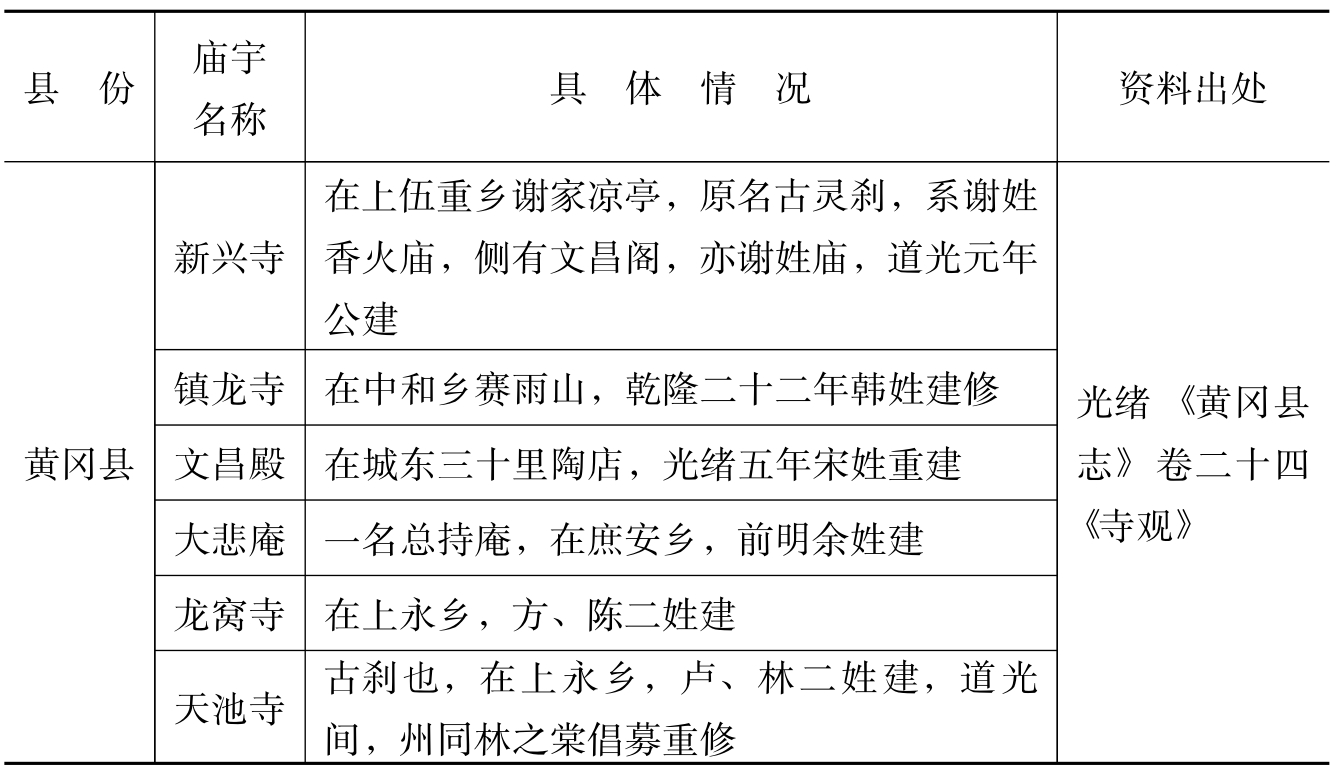

如《程氏籍梅志》所述,民间在一般情况下称这种由宗族聚置的寺观为“家庙”,当地人亦将之称为“户庙”[2],为与前代的家庙相区别,本文将之称为“香火庙”[3]。明清时代,鄂东地区宗族拥有香火庙的现象十分普遍,即使在官修的地方志中,亦屡见有此类的记载(详见表3-1)。

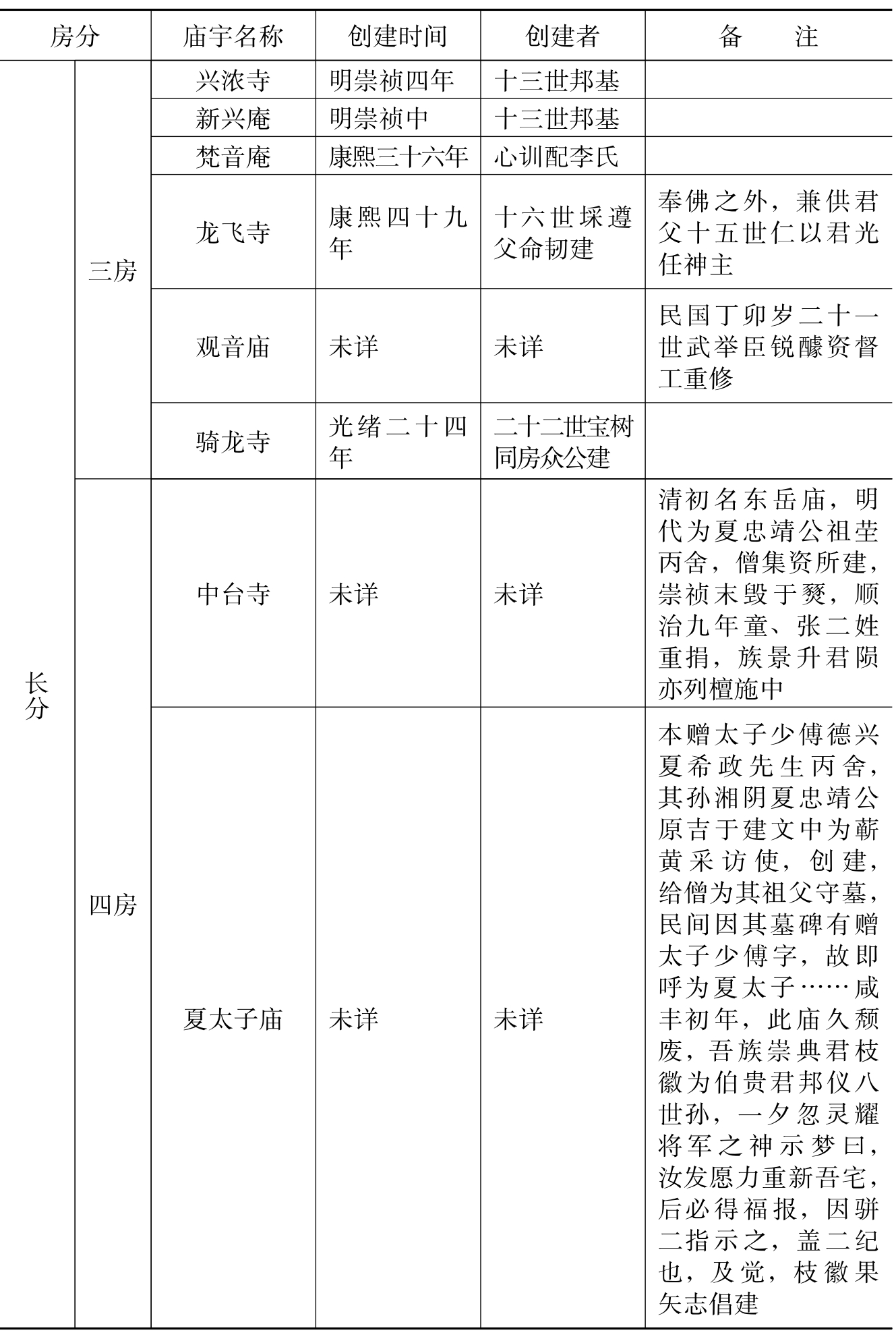

表3-1 方志中所见明清鄂东各县香火庙举例

续表

续表

由表3-1可知,清中后期这些庙宇有由一姓或是族内某一房支供奉香火者,如英山县果觉寺为“沈姓香火”,蕲州柏庵为“张受户柏梁祖香火”等;亦有由数姓共同供奉其香火者,如蕲州安乐坛为“六姓香火”等。实际上,大量的此类庙宇并未载入方志之中,以黄冈县三店地区为例,明清两朝共建有49座庙宇,除建立在三店街、柳子港等较大的集镇上的三元宫、文布寺等外,它们中的绝大部分都是由一族或数族所有而坐落于村落之中,或是在村落周边,同时亦未见载于方志中,如其中主要的庙宇祖师殿“系黄姓香火庙”;天禄寺为“廖姓家庙”;洞庭宫为“李姓家庙”;宝林宫“在柳子港南门外,徐姓建造”[4]。

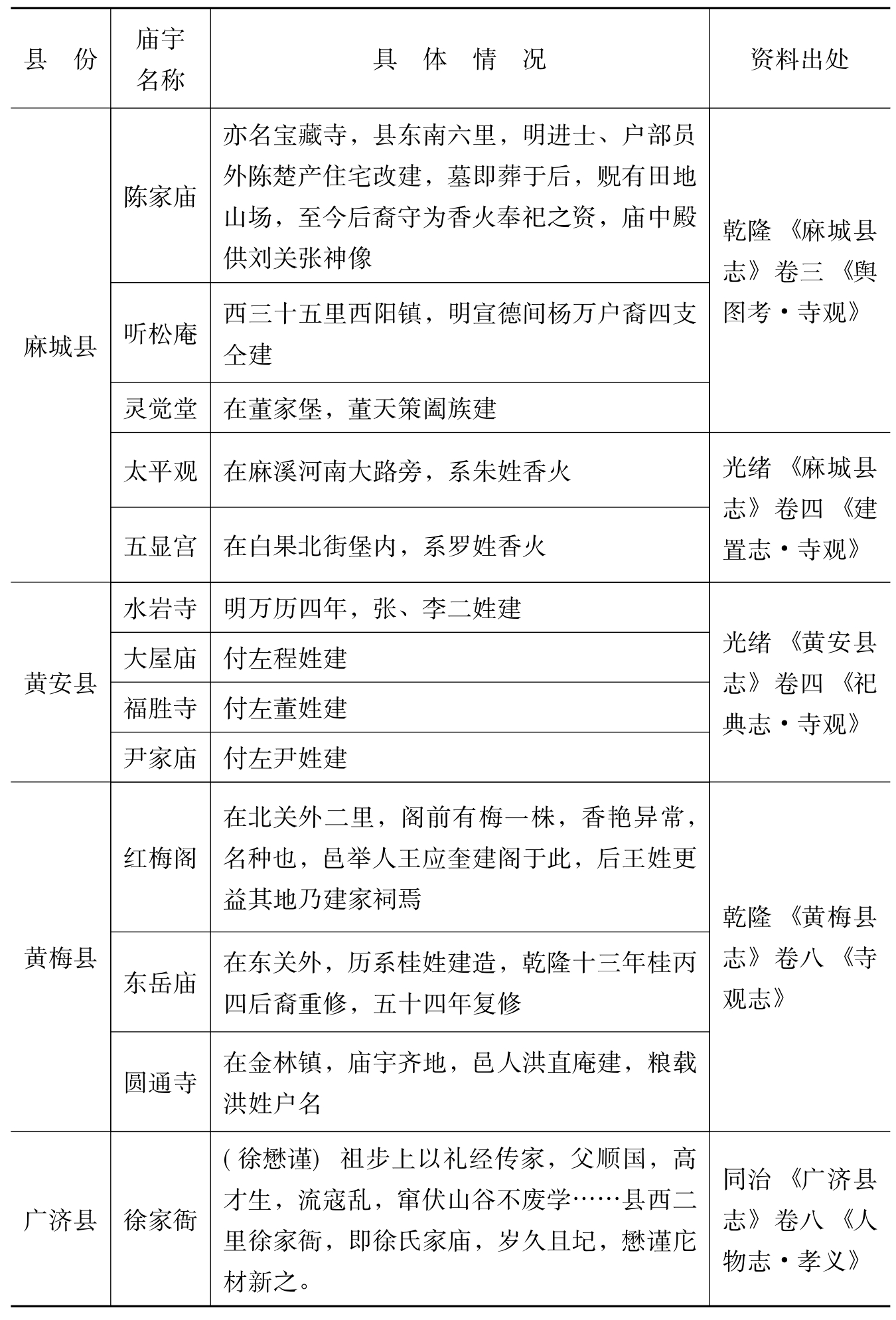

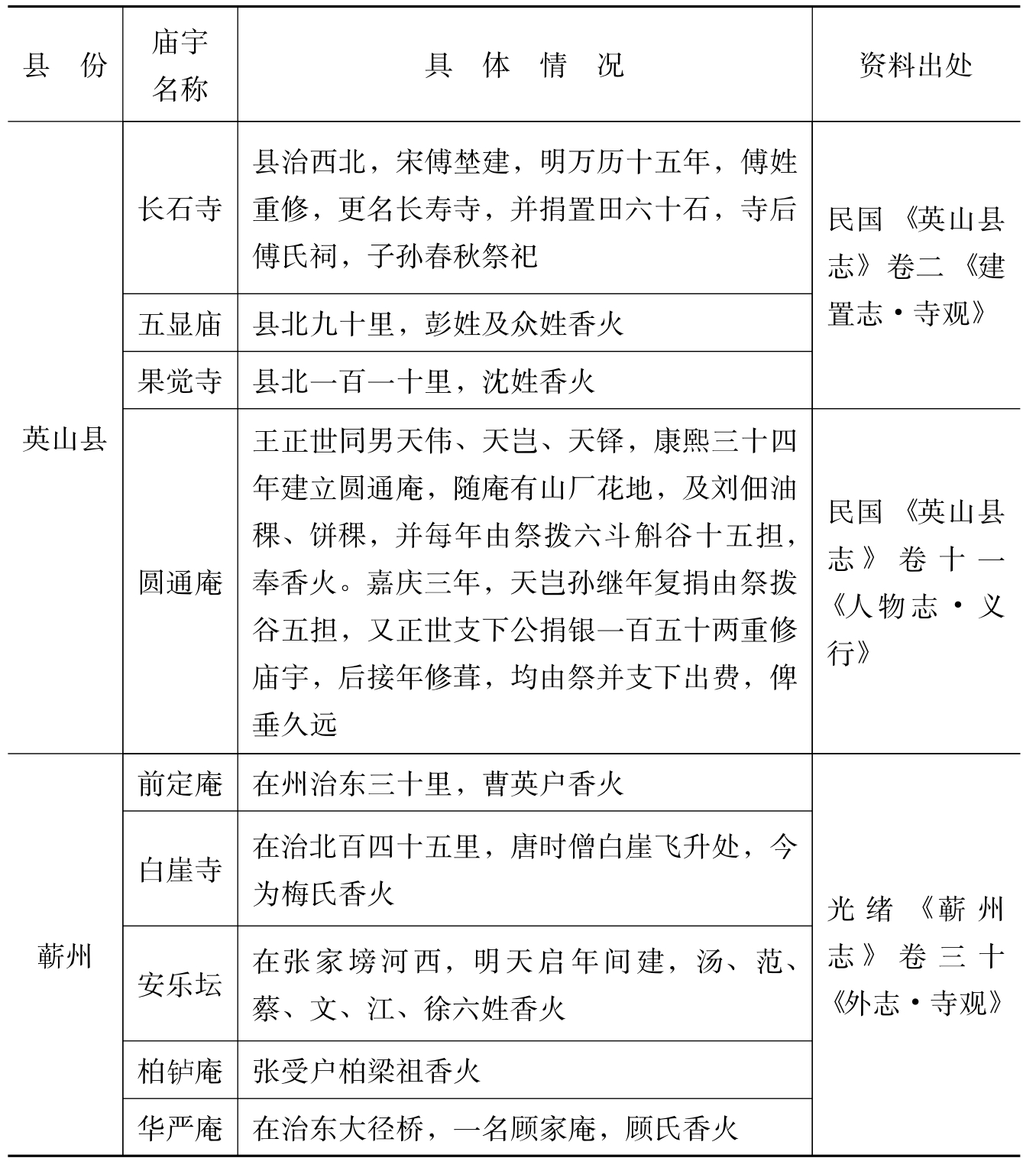

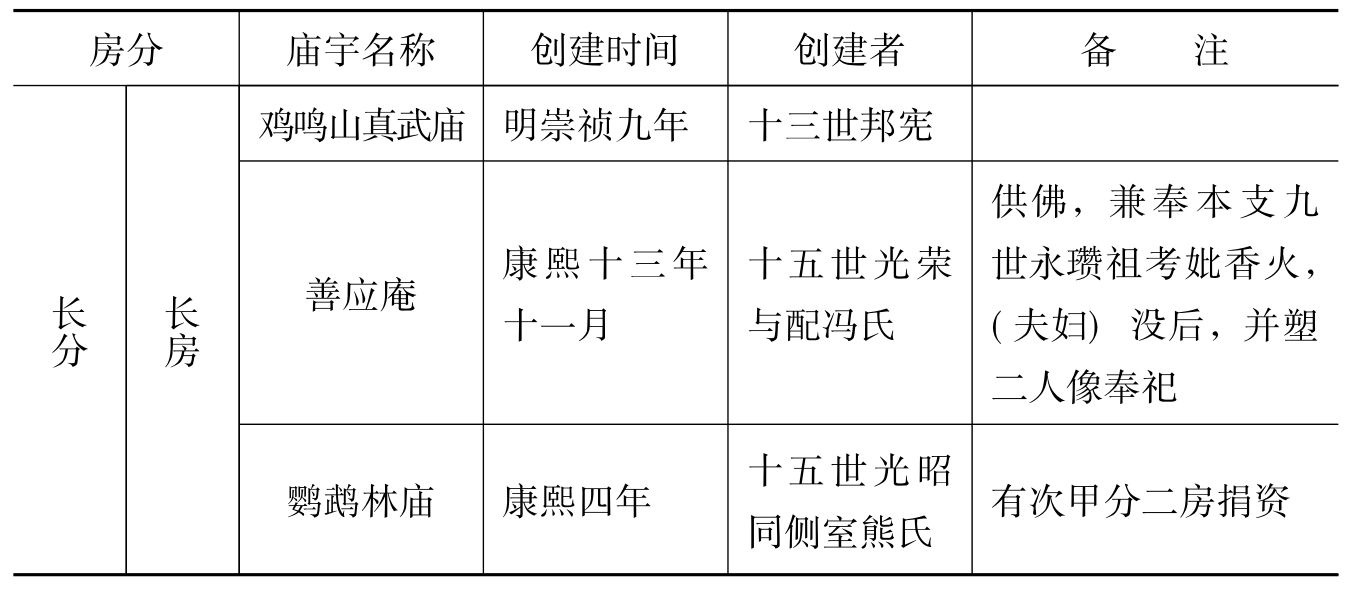

按黄梅程氏的说法[5],香火庙之中所供奉的是“偶像”,这正显示了它与以往家庙之间最大的不同[6]。黄冈《黄氏宗谱》对此亦进行了简明扼要的说明,谱曰:“夫世之祖祠亦有称家庙者,古名也,今以祠属诸祖,斯以庙属诸神。”[7]以庙中所供奉对象的不同,鄂东地区的香火庙可简单分为两种情况:一是供奉神灵,而又兼供祖先的庙宇;一是单纯供奉着佛道及各种民间神祇的庙宇。表3-2中罗田王氏所属香火庙的情况即可反映出这一点。

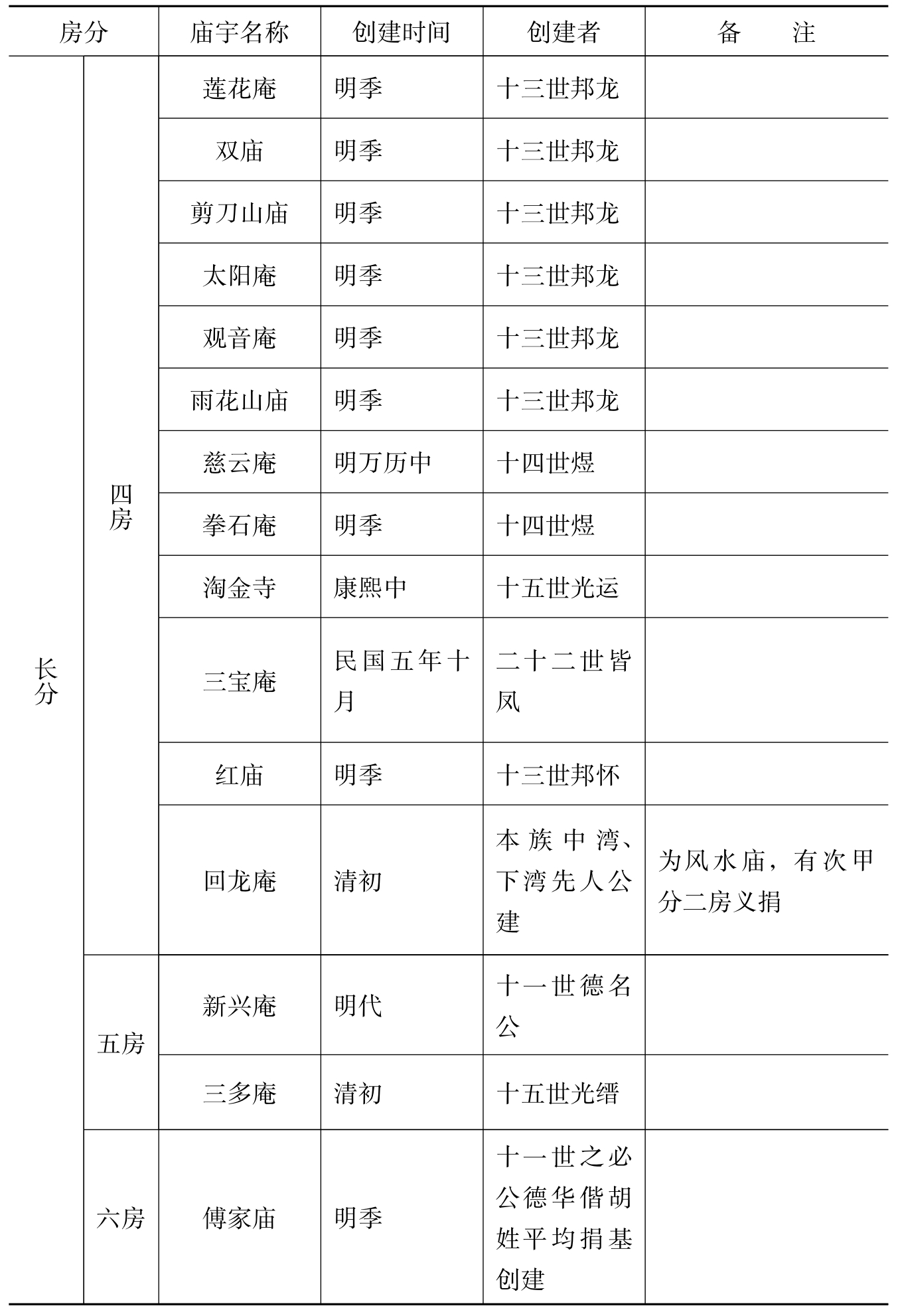

表3-2 明清罗田王氏族内各房支香火庙统计

续表

(https://www.xing528.com)

续表

续表

资料出处:罗田《东安王氏庚申宗谱》卷四之一《建置考三·庙产》,民国十九年,金钩祠铅印本。

表3-2中如长分长房善应庵、三房龙飞寺者,就兼供祖先神位,其他未作说明者均只是供奉佛道等偶像。香火庙中供奉的偶像有来自于国家正祀系统的各种神灵,如关帝[8]、晏公[9]等,还有许多溢出于国家礼法之外的各种民间神祇,如五显[10]等神,黄冈左氏之松柏寺则以本族被神化了的祖姑为奉祀主神[11]。自11世纪的南宋时代起,朝廷便开始对地方神祇是否灵验进行了努力的识别,然后将许许多多荣誉头衔封给了平民出身的神祇。[12]明初朱元璋继承了这一做法,他于洪武元年(1368年)九月命中书省下郡县访求应祀名川、圣帝明王、忠臣烈士,凡有功于国家及惠爱在民者,具实以闻,著于祀典,令有司岁时致祭[13],如此便将众多原本属于民间的各种神祇纳入到国家的正祀之中,亦即美国学者华琛(James L.Watson)所谓之“神明标准化”[14]。但是民间仍在不断地制造出新的神灵,从而显示出民间信仰的蓬勃活力,并且,由于他们还未受到国家礼法的承认,由此便可窥见这些庙宇未能见载于方志的原因。

另外,香火庙中还有纯粹的佛教及道教寺观,如表3-2中长分长房善应庵、三房龙飞寺就明确指出庙内供奉佛像。民间对佛教的崇祀,正是佛教自传入中国以来不断深入民间,并被普通民众所接纳而持续本土化的结果。[15]从上面的分析来看,香火庙中主要供奉的是族外神系[16],即使其中某些庙宇以被神化的祖先为主神,但他们仍是将之作为神,而不是祖先来加以崇拜的。由此可见,香火庙均是以血缘关系为纽带,或建基于血缘关系之上,以宗族为基本的单位,因而,香火庙在此可粗略定义为由一姓或数姓供奉香火,主要奉祀非祖先的族外神祇的寺观。正因为它的供奉者是以姓氏群体为单位,因此,香火庙与宗族紧密相联,从而具有了一种群体的公产性质。就单个宗族而言,有些宗族仅拥有一座庙宇,如黄冈石氏仅有一座晏公庙[17],又如黄冈李氏亦只有一座“家庙”朝阳寺[18];而有些宗族则拥有为数众多的香火庙,它们一般分属于族内的各个房支,如表3-2所显示之罗田王氏的情况,又如前揭黄梅程氏即有卢公庙、邹家洞庙及龙王庙等多座寺观[19];再如黄冈黄氏有广法寺属大分、二分、三分、五分及六分者,祖师殿属四分者,还有属茂祖支下的化乐寺。[20]

表3-2显示,依照创建者的不同,民国时期罗田王氏族属的香火庙还可分为由个体与群体所创建两种情况,其中个体所捐建者一般为单独的一位族人,如长分长房鸡鸣山真武庙等,或是一个实际生活中的家庭,如长分长房善应庵;由群体创建的庙宇又可分为同族的房众公建者,如长分四房回龙庵等,或是众姓合建,王氏参与其中者,如次甲分二房观音庙等。

在这两种情况中,由个体所捐建的庙宇占据着绝大多数,对此,宗谱的编纂者王葆心亦予以了说明:“吾族在明代多喜立庙,入清代多喜结集神会。惟立庙多出一人,独割产为之,神会则合本地附近同族及他姓人为之。此可见一时风气,即可觇全县风俗。”[21]在鄂东地区,一人割产创庙的情况绝非罗田一县所独有,如黄冈夏氏之家庙——五显庙即由始祖和甫公一人创建,该族宗谱曰:“洪武初年,岁在戊申(1398年),我始祖和甫公自江右会稽郡迁移至此,而夏家畈始著焉。公素好善,敬天地,礼神明,乃建立五显庙于其间,后之人乐得作文以记之。”[22]黄冈《杜氏宗谱》亦称:“世称寺观为僧道养济院,然亦未可概论也。吾族横溪寺建自二世祖思常公一人,公以始祖占籍于斯,其先之流离播迁得神灵之呵护、祖宗之眷顾不少也,是以将始基居址改为供佛事祖之所。”[23]可见,这一现象广泛存在于鄂东各县。

罗田王氏的香火庙中还有一种情况,即原本就有庙,后来王氏的部分族人参与重修,或是捐产以奉香火,从而使之具备了宗族香火庙的性质,如次甲分二房僧塔寺等。这类情况在鄂东地区也有一定程度的普适性,如蕲州白崖寺:“在治北百四十五里,唐时僧白崖飞升处,今为梅氏香火。”[24]另外,在鄂东地区还有些宗族的香火庙是通过承买的方式取得的,如麻城胡氏的云从支下中贞、中利二公共祀产中就有“道光十五年(1835年)始买迎水寺香火庙一座,其有随庙水田三斗”[25];又如蕲州天池庵“在治北百四十里,前明宋氏建,乾隆年间张文清祖承买重建,永为香火”[26]。

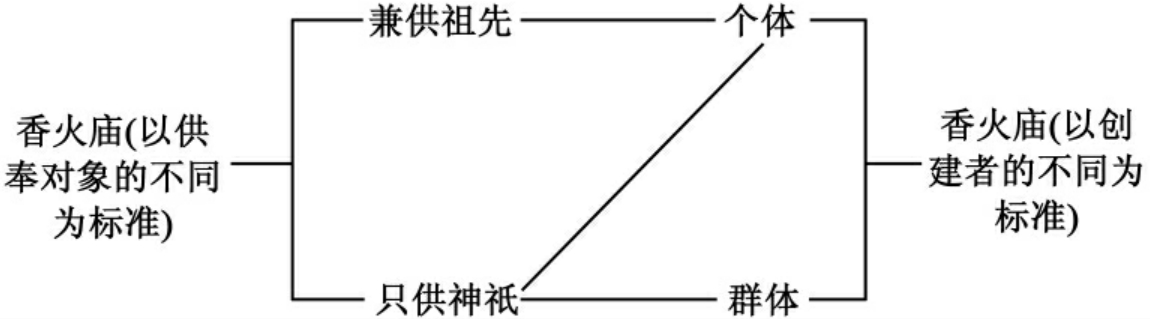

图3-1 香火庙分类示意图

如图3-1所示,在几种不同的分类之间,创建者为个体的香火庙中有些兼供祖先,有些则只供奉神祇;而创建者为群体的庙宇中一般就只单纯供奉神祇。很显然,这些由个体捐建的庙宇在创建之初并不具备本文所称之“香火庙”的性质。同样,由姓氏群体创建的庙宇虽然带有公产的性质,然而在建立之初,大多数的姓氏群体尚未完成宗族的整合而处于涣散的状态,如果以祠堂作为宗族组织形成的主要标识,那么鄂东许多宗族的香火庙建造的时间远在祠堂之前,如黄冈宋氏“我族古林寺,明初始建之家庙也”,而该族祠堂的建立则在光绪三年(1877年);[27]黄冈李氏“自浙迁黄以来,原无祀所,道光二十七年(1847年)始卜筑于家庙洞庭宫之侧”,而“李氏之有家庙,上殿号曰华严寺,下殿颜曰洞庭宫,自明迄今盖数百年于兹矣”;[28]又如黄冈黄氏的祖师殿“盖自万历初年,一甲八世祖浮公好善乐施,捐基一所,约同户众出资建立者也”[29],而该族祠堂的建立则是在康熙三十年(1691年)[30]。由于香火庙是与宗族相联系的概念,因而这些庙宇在祠堂建立以前并不具有宗族之香火庙的性质。

由此可见,民国时期罗田王氏以及鄂东地区其他姓氏的香火庙大多经历了一个从普通的寺观到族属香火庙的转变过程。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。