1.行为心理的意义

对行为心理的探索,可说也属于人体工学的研究范畴。它和建筑室内环境的关系,实质上就是将人在建筑环境的行为和心理规律用在室内环境设计之中。通常行为由个人思想或欲望所决定,行为的产生首先受意识的影响,心理意识的思维又影响着个人行为,而个人的行为又对其心理产生一定的作用,两者是相互影响、相互转化的。而行为心理学作为研究环境与人的行为心理之间相互关系的一门新兴学科,对建筑室内环境设计的影响主要作用于如何组织内部空间、处理界面、安排光照和色彩,以营造出良好的室内环境,对满足人们在建筑室内环境生活和工作具有重要的意义与作用。

而行为心理的研究内容,主要包括以下4个层面的内容,即:

一是对个体行为的研究,主要包括对人性的认识、对个体心理因素中知觉、价值观、个性和态度的认识,以及对人的需要的认识及有关激励理论的研究。

二是对群体行为的研究,主要包括对群体的功能、分类、压力、规范、冲突、竞争等方面所做的专题研究。

三是对行为规律的研究,并应用这一理论对组织设计、组织变革和组织发展所进行的研究。

四是对社会环境的研究,即把企业组织作为一个开放系统,研究其组织与社会的交换关系,包括社会环境和文化对组织行为的影响等内容。

2.环境中的行为和心理

(1)个人空间与人际距离

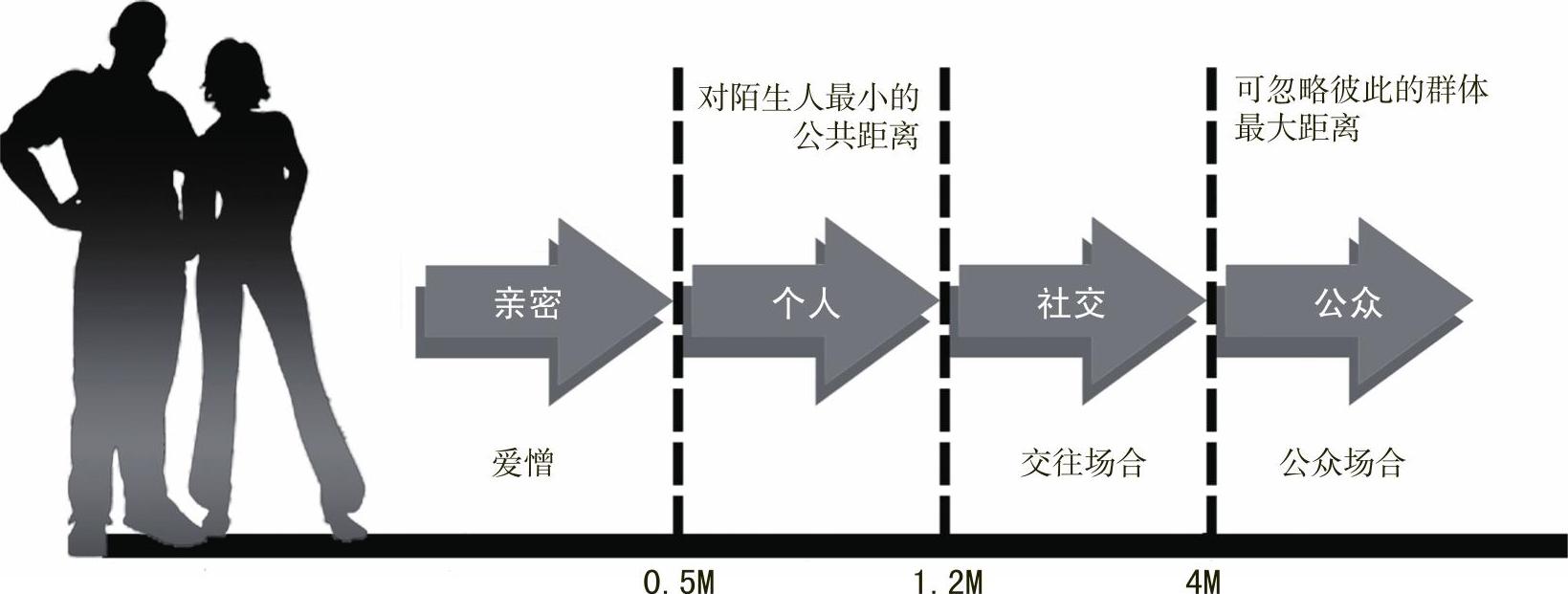

美国人类学家爱德华·霍尔博士在个人空间与人际距离方面提出了四种形态的划分(图4-10),即:

图4-10 行为心理在人际交往中的距离与尺度

一为亲密距离:这是人际交往中的最小间隔或几无间隔,其近距离范围在6英寸(约0.15m)之内,彼此间可能肌肤相触,耳鬓厮磨,以至能感受到对方的体温、气味和气息。其远距离范围是0.15~0.44m,身体上的接触可能表现为挽臂执手,或促膝谈心,仍体现出亲密友好的人际关系。就交往情境而言,亲密距离属于私下情境,只限于在情感上联系高度密切的人之间使用。在同性别的人之间,往往只限于贴心朋友之间,可以不拘小节,无话不谈。在异性之间,只限于夫妻和恋人。因此,在人际交往中,一个不属于这个亲密距离圈子内的人随意闯入这一空间,不管他的用心如何,都是不礼貌的,会引起对方的反感。

二为个人距离:这是人际间隔上稍有分寸感的距离。其个人距离的近范围为0.46~0.76m,正好能相互亲切握手,友好交谈,为熟人交往的空间。陌生人进入这个距离会构成对别人的侵犯。个人距离的远范围是0.76~1.22m。任何朋友和熟人都可以自由地进入这个空间。而陌生人之间谈话则更靠近远范围的远距离端。人际交往中,亲密距离与个人距离通常都是在非正式社交情境中使用的。

三为社交距离:这已超出了亲密或熟人的人际关系,是体现社交性或礼节上一种较正式的关系。其近距离范围为1.2~2.1m。远距离范围为2.1~4m,表现为一种更加正式的交往关系。在社交距离范围内已经没有直接的身体接触,说话时需适当提高声音,以及更充分的目光接触。且相互间的目光接触已是交谈中不可缺少的感情交流形式。

四为公众距离:这是公开演说时演说者与听众所保持的距离。其近范围为4~7.6m,远范围在7.6m之外。这个空间的交往大多是当众演讲之类,当演讲者试图与一个特定的听众谈话时,他必须走下讲台,使两个人的距离缩短为个人距离或社交距离,才能够实现有效沟通。人们在交往时,选择正确的距离是至关重要的。人际交往的空间距离不是固定不变的,它具有一定的伸缩性,这依赖具体情境、交谈双方的关系、社会地位、文化背景等。

(2)建筑室内环境的空间行为

其一为私密性,它是指个体有选择地控制他人或群体接近自己。个人或群体都有控制自己与他人交换信息的质和量的需要,私密性是个人或群体对在何时、以何种方式和何种程度与他人相互沟通的一种方式。威斯汀把私密性分为四种形式:独处、亲密、匿名和保留。它们分别会在不同时间与情境中出现。

私密性的功能包括自治、情感释放、自我评价和限制信息沟通,其中自治可以使个体自由支配个人的行为和周围环境,从而获得个人感;情感释放可以使个体放松情绪,充分表现自己的真实情感;自我评价是使个人有进行自我反省、自我设计的空间;限制信息沟通是让个体与他人保持距离,隔离来自外界的干扰。

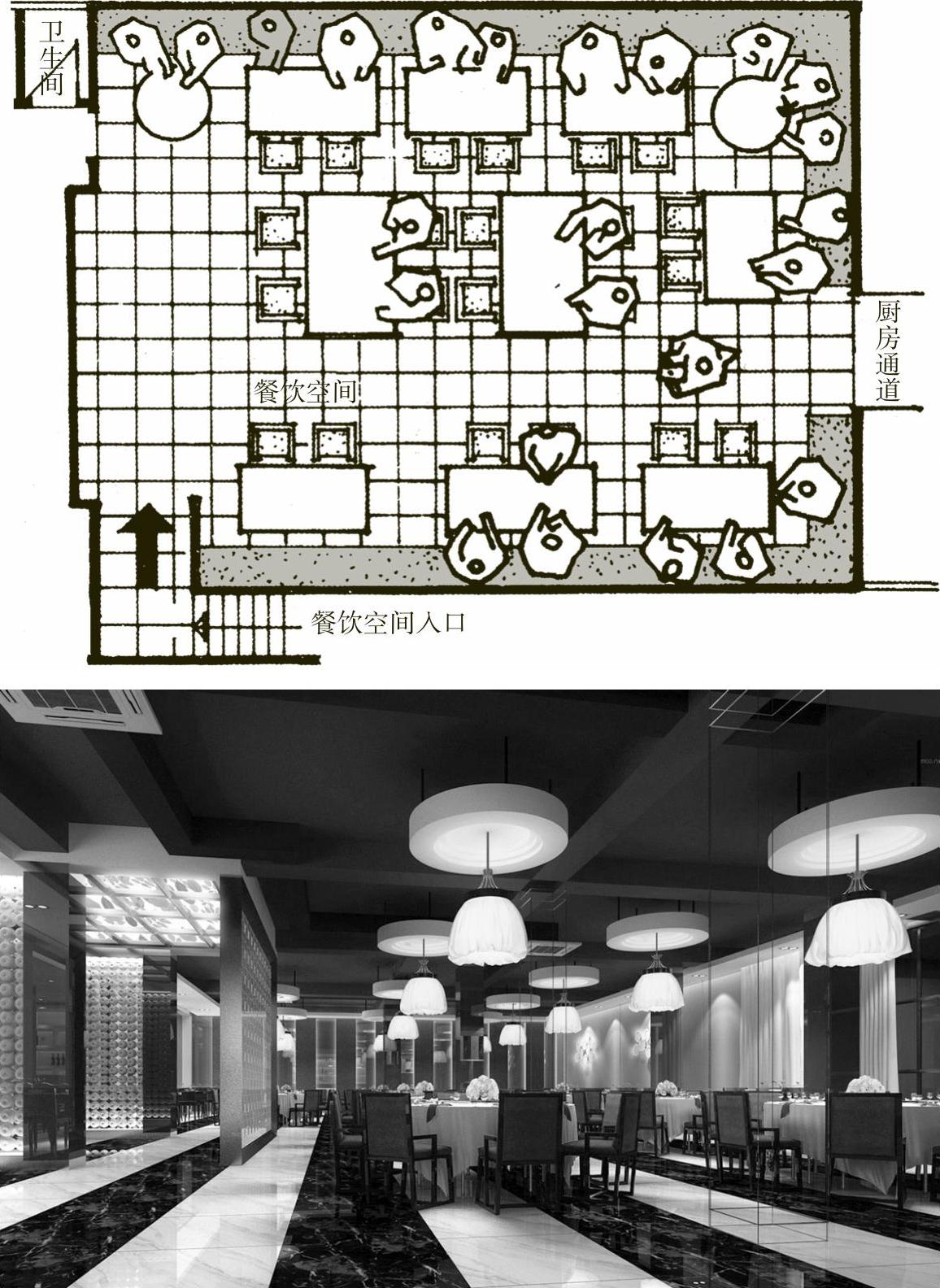

其二为领域性,其概念原是指动物在环境中为取得食物、繁衍生息等的一种适应生存行为方式。人与动物毕竟在语言表达、理性思考、意志决策与社会性等方面有本质的区别,但人在室内环境中的生活、生产活动,也总是力求其活动不被外界干扰或妨碍的。不同的活动有其必需的生理和心理范围和领域,如在餐饮空间中,就餐者对餐桌、座位的挑选即不愿选择近门处以及人流频繁通过处,以免就餐者的领域轻易被外人与物所打破(图4-11)。

(3)人的行为习性与设计

在建筑室内环境设计中要考虑人类的行为习性。这些习性是人类在长期生活和社会发展中为了适应环境而逐步形成的诸多本能。(https://www.xing528.com)

1)捷径的效应:即指人在穿过某一空间时会尽量采取最简洁的路线,就是有别的因素影响也是如此。

2)依托的安全:即在建筑室内空间的人们,从心理感受来说,并不一定是越开阔越好,通常更愿意在大型室内空间中选择有所“依托”的物体。

3)从众的心理:人和其他动物一样有追随的本能,即发生灾害和异常状况时,一般人群会涌向安全出口。所以安全出口设计要宽敞,而且真正出现危险时还应该有人用声音疏导人群。另外,人还有向光的本能,所以可在安全出口处采用闪烁照明用来吸引人们的注意。

4)围观与聚集:即在建筑室内空间中人口密度分布不均时出现的人群聚集。这种聚集大多具有自发组织行为或有组织的聚集,有了聚集场所精神才具有了生动性,有了活力。而围观聚集反映了人对于信息交流、社会交往的需要和人对于复杂、新奇刺激的偏爱。

5)尽端的趋向:是指人们在选择空间的时候往往会挑选尽端的地方,比如在选择公交车座位时,很多人会选择坐在最后一排、在选择影院座位时也会选择后面的位置。

6)逆时针转向:即左转弯,指人们在运动中几乎都是左回转,在转弯中也习惯左转弯。

3.建筑室内环境设计中行为心理的应用

图4-11 在餐饮空间中,就餐者对空间的挑选即不愿选择近门处以及人流频繁通过处,以免就餐领域轻易被外人打破及受到干扰

建筑室内环境设计是其内部空间各种因素的综合设计,人的行为因素更是其中一个主要因素,它还涉及人的知觉等因素,设计时需要综合考虑。其行为心理的应用在建筑室内环境设计中主要表现在以下几个方面(图4-12),即:

一是确定行为及心理空间尺度。根据行为心理在建筑室内环境的表现,室内空间大小可分为大空间、中空间、小空间和局部空间等不同行为空间尺度。其中:

大空间如体育馆、大礼堂、大餐厅、大商场、大舞厅等,在这种空间里,空间尺度是大的,空间感是开放性的,每个人的空间基本是等距离的。

中空间如办公室、教室、实验室等,这不仅是一个单一的个人空间,又是有相互联系的公共空间,既要满足个人空间行为要求,又要满足公共事务的行为要求,既有私密性又有开放性。

图4-12 行为心理在商业建筑中庭空间与办公空间室内环境设计中的应用表现方式

小空间如卧室、客房、档案室等,其空间尺度要满足个人要求,具有一定的私密性。

局部空间是指人体功能尺寸空间,是人在立、坐、卧、跪、弯时所需要的空间尺度。

二是确定行为及心理空间分布。即根据人们在建筑室内环境中的行为心理状态,将内部空间分布表现为有规则和无规则两种情况。

有规则的空间分布表现为“前后”(如讲演厅、观众厅、普通教室等)、“左右”(如展览厅、商品陈列厅、画廊等)、“上下”(如楼电梯、中庭、下沉式广场等)、“指向”(如走廊、通道、门厅等)等各种空间分布状态。无规则的空间分布如居室、办公室等,人在此空间里的分布,多数是随意的。

三是确定行为及心理空间形态。人们在建筑室内空间中的行为及心理表现具有很大的灵活性,即使是行为很有秩序的室内空间,其行为表现也有很大的灵活性,行为和空间形态的关系,也是内容和形式的关系。实践证明,一种内容有多种形式,一种形式有多种内容,为此建筑室内空间形态是多样化的,要求设计师综合其他要求,多创作、多比较后而再确定其设计构想。

四是行为及心理空间组合。在建筑室内环境空间尺度、室内空间行为及心理分布、室内空间形态基本确定后,还要结合人们的知觉要求(如视觉、听觉、嗅觉、肤觉等)对室内空间大小、形态、布局的影响进行空间组合和调整。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。