第二节 肝脏的放射损伤

早在20世纪20年代,Case等首次描述了肝细胞的放射损伤。60年代初期,临床及病理学的研究均已揭示,腹部的放疗可以引起严重的肝损害。此后,由于放疗在腹部肿瘤治疗中日渐广泛的运用及骨髓移植射线预处理技术的开展,特别是近年来运用三维适形放疗技术治疗肝脏肿瘤,使肝脏局部受到超出以往常规放射剂量许多的高剂量照射,肝脏的放射损伤问题引起越来越多的关注。了解并设法预防放疗引致的肝损伤,已成为腹部放射治疗实施过程中一项不容忽视的工作。

一、放射性肝损伤的病理、组织学改变

放射引起的肝损伤,病理上的特征性改变是静脉的非特异性闭塞性损伤,即肝静脉闭塞症(VOD)。在此病理改变的基础上,最终发生肝纤维化。其病理变化过程可分为数个不同的阶段。从临床角度出发,我们将其概括为以下两个时期。

(一)急性期

为照射后的1~6个月。受照射的肝区显著充血、肿大。如果肝损害累及了肝脏的较大区域,则肝脏体积可缩小,表面呈皱褶或颗粒状。光镜下可观察到VOD的特点(图8-1,见插页),即肝小叶中央静脉周围血窦明显充血、扩张,静脉壁有胶原纤维沉着,管壁增厚,管腔变窄,有些肝静脉被增生的胶原纤维阻塞。肝细胞大片变性、坏死,许多中央静脉周围的肝细胞消失。肝细胞索变薄、萎缩、塌陷,小叶内成纤维细胞、网织细胞及肥大细胞增多,胶原及网状纤维结缔组织增生。电镜下见肝窦渗出,肝细胞质内线粒体肿胀。Disse水肿,内成纤维样细胞活跃,有大量成片成束的胶原纤维。肝细胞间及细胞质内亦见有胶原纤维。

(二)慢性期

为照射后的6个月至数年。受损伤的肝组织逐渐修复,但小叶结构常遭破坏,大量增生的纤维结缔组织伴胶原化并分隔肝细胞形成假小叶。肝细胞索皱缩,胶原纤维进一步增多,中央静脉和汇管区间形成纤维性桥。电镜下可见肝内大量成片成束的胶原纤维呈旋涡状排列。

二、放射性肝损伤的发病机制

发病机制尚未完全明了。目前认为有以下几种可能:

(1)肝细胞受损坏死后所释放出的大量转移生长因子β1(TGF-β1)可刺激纤维结缔组织及纤维细胞的增生并可抑制胶原降解,在肝纤维化的发生中起了关键作用。研究表明放射性肝损伤患者肝脏中的TGF-β1含量明显增加,且TGF-β1增高的水平与肝纤维化的程度一致。在给予1年的干扰素等药物治疗后,其中TGF-β1含量恢复至正常。此外,当对小鼠肝脏注射TGF-β1时,也可能在注射区域出现明显的纤维化反应。这些研究结果均证实TGF-β1在肝纤维化发生中具重要的作用。

(2)射线造成的中央静脉和(或)血窦内皮细胞的损伤,激活了凝血机制,同时放射线可能对机体的纤维蛋白溶解机制有所抑制,最终导致纤维蛋白局部沉积,血管腔狭窄、闭塞,形成VOD。

(3)射线造成的肝损伤,可激活自身免疫反应,从而造成更广泛的损伤,刺激成纤维细胞增生,胶原合成增加,导致肝纤维化的发生。

(4)放射性肝损伤时库普弗细胞(枯否细胞)、肥大细胞及某些基质成分的改变亦参与了放射性肝纤维化的形成过程。如受损部位的库普弗细胞的数量减少且功能减弱,致使储脂细胞和肝细胞功能紊乱,促发或加重肝纤维化。

实际上,肝纤维化的发生可能是上述多种因素综合作用造成的,但各因素间是如何相互影响、相互作用的尚有待进一步的研究。

三、放射性肝损伤的临床表现及诊断

放疗导致的肝损害进一步分为两类:①由单纯放疗引起的肝疾病(RILD);②由综合治疗引起的肝疾病(CMILD),即放疗加化疗后出现的肝损害。后者除放射性肝炎外,还有化疗药物对肝脏的影响,故虽然两者肝结构的改变十分相似,且病理特征均为VOD,但临床表现上仍有某些不同之处。

(一)症状

RILD的发生多呈亚急性过程,最常发生在放疗后的4~8周(最早在放疗后的2周,最晚可在放疗后的7个月)。患者出现腹水、胸腔积液、肝肿大、右上腹不适或疼痛,但很少有黄疸。CMILD则多呈急性过程,常在疗后的1~4周即出现症状。来势较猛、症状较重。除上述症状外,与RILD最大的不同在于其多数患者有早期突然出现的黄疸。部分放射性肝损伤患者可表现为慢性过程,出现症状时间较晚,可在治疗结束的1年后出现腹水、胸腔积液、门静脉高压及呕血,症状类似肝硬化,但病理上仍可见到与急性患者相似的特征性改变。

(二)肝功能检查

放射性肝损伤后最突出而敏感的变化为ALP的明显升高(可高于正常的3~10倍)。ALT、AST亦有一定程度的升高(多在正常值的2倍以内)。CMILD伴黄疸者的胆红素早期即出现明显升高。

(三)影像学检查

1.放射性核素扫描 它是诊断放射性肝炎的重要手段。扫描图像显示肝脏受照射区域的放射性核素稀疏或缺损,这是由于前面提到的受照射部位的肝组织内库普弗细胞数量减少、功能减弱,从而对放射性核素摄入量减少的缘故。利用肝组织摄取放射性核素的特点检查是否放射性肝损伤较敏感,可在临床症状出现前即有所表现。Conamon报道放射性肝炎6例,其肝扫描图均表现为受照射部分放射性核素的缺损,其中仅1例发现有肝功能改变,故认为其敏感度较生化检查更高。

2.CT CT扫描常显示受照射肝内有边缘模糊低密度区,但该检查的特异性较差,在受一定量照射但不具有放射性肝炎的症状和体征的患者的CT片上均可有这种表现。故CT扫描主要是用于放射性肝炎与肝癌的鉴别诊断。因后者可能与前者极为相似的临床表现,但CT扫描可显示出明确的占位性病变。

3.MR

(1)放射性肝炎的MR检查主要表现为T2信号增强,T1信号则无明显改变或可减弱,这可能与受照射的肝细胞水肿、组织含水量增加有关。

(2)T2信号增强的特征性表现为其范围与肝脏受照射的范围非常一致,而不与肝小叶的解剖范围一致。这在与某些其他肝疾病的鉴别诊断中非常重要。(https://www.xing528.com)

(3)MR改变出现的时间多在照射后4周、肿瘤量为36Gy时,一般在放疗结束后的60d内其改变可转为正常。

4.肝活检 可观察到前述的特征性病理改变。但要注意的是该检查对部分有凝血功能改变、血小板减少的患者不宜采用。

5.B超 有助于发现轻症或病变早期查体不易发现的少量腹水及轻度肝肿大。放射性肝炎特别是全肝受照射者,可在受照射后的短时间内即出现腹水,而其他肝疾病则多要在发生肝硬化后方出现腹水。

6.31P-磁共振波谱分析 近年来开展的31P-磁共振波谱分析(31 P-MRS)作为探测和研究放射性肝损伤的能量代谢和病理变化的相关性是准确的和有价值的。尤其对活体的高能磷酸化合物代谢测定很有意义。

综上所述,放射性肝炎的诊断要点可归纳为:①肝脏受照射病史,剂量一般在30Gy以上;②照射后的数周至数月出现腹水、胸腔积液、右上腹不适或疼痛,合并用化疗的患者可有明显黄疸;③肝功能异常,最突出表现为ALP的明显升高,伴黄疸或者胆红素的明显升高;④放射性核素扫描表现为受损肝区放射性稀疏或缺损,此是一较为敏感、可靠的诊断方法;⑤MR表现为T2时相与照射区完全一致的信号增强区;⑥肝活检可见VOD等特征性病理改变。

四、放射性肝损伤的预防

因放射性肝炎目前尚无特别有效的治疗方法,故预防工作显得尤为重要。首先要全面了解各种影响肝损伤的因素,进而采取相应的预防措施。

(一)影响损伤的因素

1.放射剂量及体积 剂量越高、体积越大,损伤越重。

(1)一般认为全肝照射的安全剂量为30~35Gy。Ingold报道40例全肝放疗患者,其中13例发生放射性肝炎,仅1例受量为30~34.5Gy,余12例受照射剂量均在35Gy以上。

(2)全肝条状野照射的耐受量为15~20Gy。

(3)1/3~1/2肝脏可接受40Gy的照射量而不发生严重并发症。

(4)小于上述体积的肝部分照射的耐受量可达55Gy以上,有文献报道三维适形放疗的剂量可推至70Gy。目前采用PET显像可以确定出肝损害的三维分布并直接与三维适形放疗的剂量分布进行比较。故随着三维适形放疗在临床上应用的增多,有关局部肝耐受量的经验将逐步增加。

2.分割次数 分割次数少,损伤大。有研究表明单次照射30Gy即可引起严重的肝纤维化,且死亡率达60.9%。

3.射线种类 高LET射线所致损伤重于低LET射线。Mary等的研究显示,用重粒子照射,其剂量达30~35GyE(gray-equivalent,即相当于30~35Gy的低LET射线的照射剂量)时,受照射肝脏的体积不应超过30%,而全肝照射时,其剂量应限制在18GyE以内。

4.年龄 儿童对射线较成人敏感,其耐受量较低,照射量达12Gy以上时,即可发生放射性肝损伤。

5.药物作用 使用对肝脏有害的药物,特别是结合使用化疗的患者,肝损伤重。许多化疗药物除直接对肝脏造成损害外,还可增强肝脏对射线的敏感性。骨髓移植术前后使用的大剂量化疗引起的肝损害最为严重。但常规化疗也会使肝脏的放射耐受量降低。Mc Cracken报道对用丝裂霉素C作肝动脉灌注的患者仅给予19.5Gy(分次量1.5Gy)的照射即发生严重的甚至致死性的肝损害。另有报道对NHL患者用CHOP方案化疗3周期后行全肝照射25Gy即发生严重肝损害。而对这些患者单纯给予上述剂量的放疗,临床上则不会出现明显的肝损害症状。但有多位学者报道,对肝癌患者使用氟尿嘧啶治疗(包括肝动脉灌注)并不增加肝脏放射敏感性,其放射性肝损害的发生率与单纯用相同剂量的放疗时相近。

6.其他 放疗前肝功能即有异常者损伤重,营养状况差者损伤重。

(二)预防措施

1.准确把握肝脏受照射的剂量及体积,使其限制在正常耐受量范围内 儿童由于放射耐量低,尤其要注意掌握适当的剂量。避免使用对肝脏有害的药物,综合治疗的患者适当减少化疗药物用量或照射剂量。疗前肝功能异常及营养状况不良要尽力予以纠正。

2.某些药物在肝脏放射性损伤的预防上有一定作用 抗凝剂既安全又具有较好的保护作用。Charles等报道一组使用抗凝剂的全肝照射病例,每个患者平均接受40.5Gy的照射量,仅3例(16%)出现轻微的肝损伤。而这一剂量较之一般公认的全肝“正常耐受量”要高。该研究还显示用抗凝剂后只有4例患者出现月经量轻度增加,而未发现有其他脏器的出血。另外,各种维生素、甲硫氨酸、葡萄糖醛酸等均可作为肝的防护剂,尤其预防效果最为明显。

五、放射性肝损伤的治疗及预后

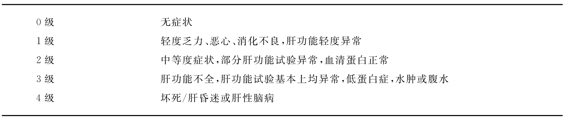

放射性肝炎目前尚无特殊有效的治疗方法,处理上基本同病毒性肝炎或肝硬化。主要是保肝、对症处理。包括使用保肝药物,利尿剂,进低盐、高蛋白富含维生素的饮食,注意休息等。干扰素及中医中药等治疗对降酶、调整肝功能、减轻肝纤维化有一定作用。某些有感染、出血等症状的患者应给予相应的处理。多数患者经上述治疗后的1~2个月症状即可有缓解。Reed发现经治疗4个月后临床症状多有明显好转,肝静脉循环重建,肝功能及肝扫描恢复正常,肝活检示肝组织有修复与再生。多数患者可痊愈,少数重症患者肝脏损伤不可逆转,临床表现为持续性黄疸、顽固性腹水及凝血障碍,最终死于感染、出血、肝性脑病、肝衰竭。RTOG/EORTC晚期放射损伤分级见表27-3。

表27-3 RTOG/EORTC晚期放射损伤分级表(肝)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。