2.顺从的反抗者:权欲的另一种形态

詹姆逊在《后现代主义与文化理论》里有趣地把两位著名的哲学家关于强者与弱者的理论作了对比。当两个人在原始森林中不期而遇时,求胜意志顽强的人获胜而成为了主人后,黑格尔天才般地运用辩证法,认为实际上真正获胜的是弱者,因为已然屈服的弱者成了奴隶,就不是一个平等的人,就不存在有一个人来承认作为主人的强者;与之相反,奴隶既然已是低级的人,而且有一个主人作为参照对象,就知道怎样的人才是真正的人,于是,当主人茫然地满足于现状的时候,奴隶已经滋生起效仿主人的反抗心理。“黑格尔说过,主人的真理是奴隶,而奴隶的真理却是主人。这样从某种意义上说,奴隶获得了胜利,而恰恰是主人输了。”那么,弱者又是怎么求胜的呢?另一位著名的哲学家尼采接下去说,强者直接表现出侵犯性,弱者虽有这种本能欲望,却没有这种可能,“因此他们以一种隐蔽的形式来表达自己的这种本能,这就是‘憎恨’。他们创造一种宗教,用以弥补他们在体力上所做不到的一切……这是一种阉割性宗教,宣扬做弱者比做强者要好。弱者自己其实也不相信这一套,他们也想成为强者,但却没有这种可能性,因而只有创造宗教来阉割强者,用弱者的宗教来毒害强者的力量。这就是‘憎恨’的心理过程”。(23)很明显,这种憎恨被弱者顺从的姿态隐藏起来。

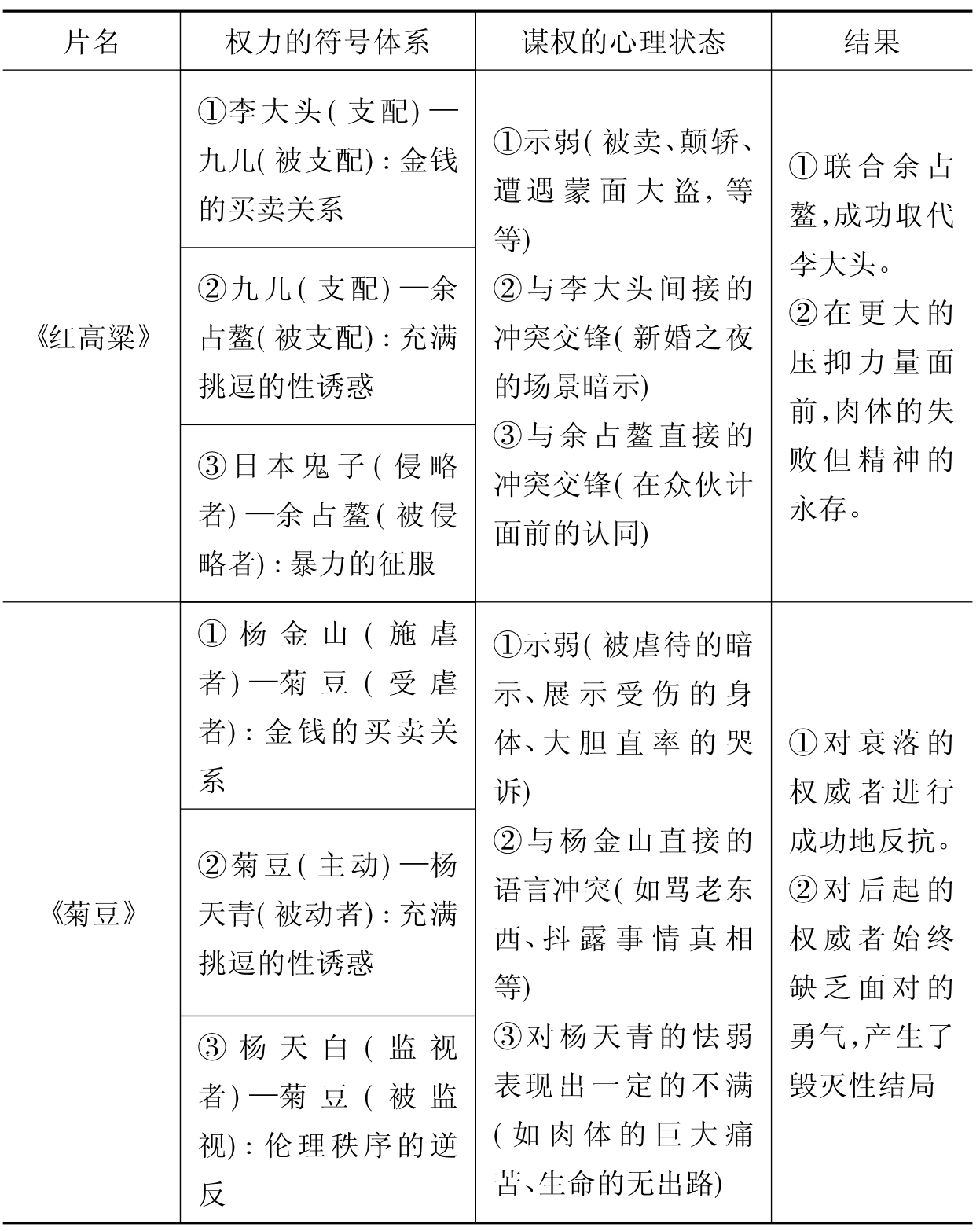

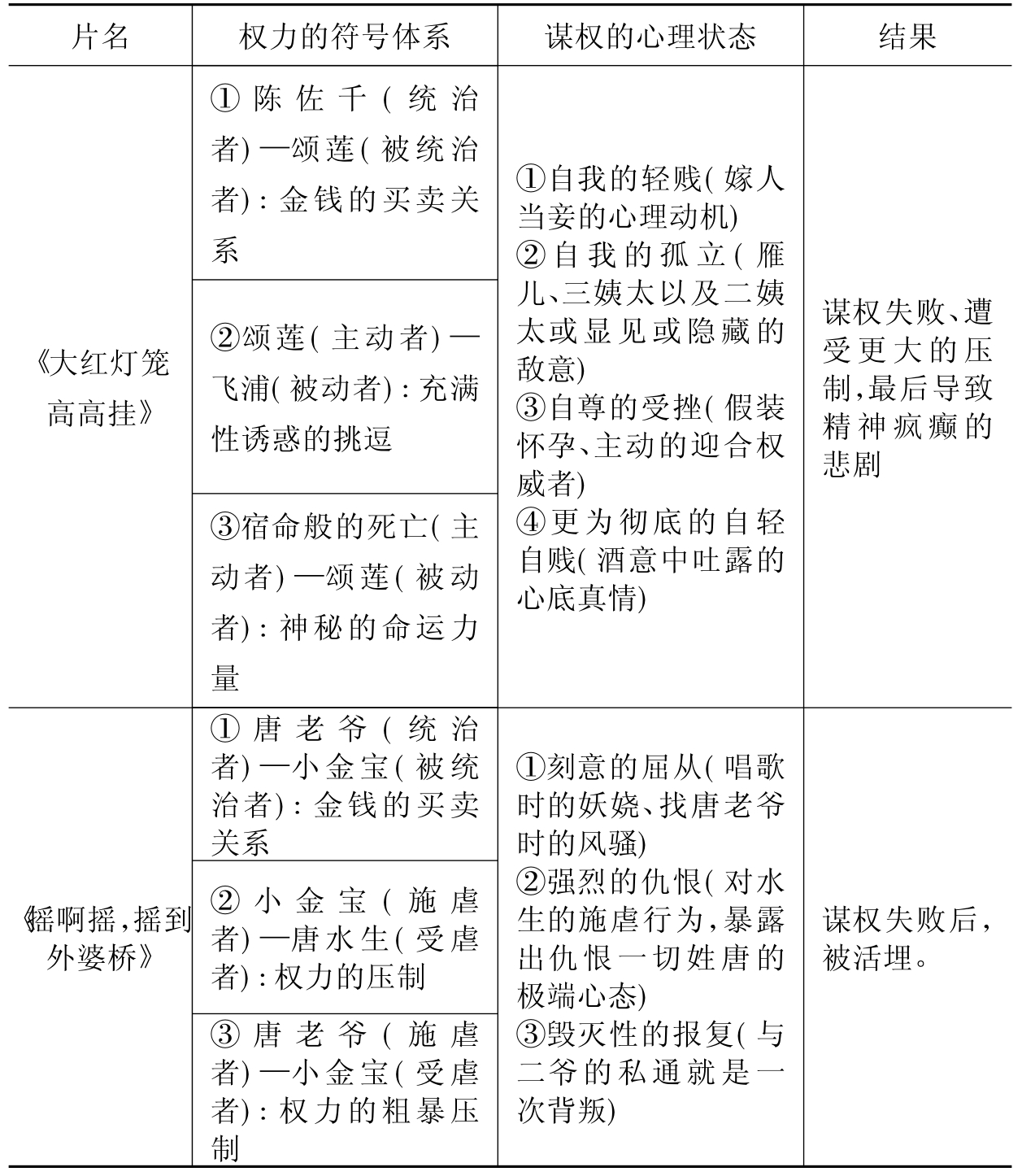

权力离不开压制,征服者离不开顺从者。如果说上文论述的权欲表现形态,是一种对他人意志显见的强行改造与粗暴强加,那么,事实也存在着另外一类顺从的反抗者。卡伦·霍妮说得好:“对权力的病态追求所包含的支配他人倾向,并不一定公开地表现为一种针对他人的敌意。”(24)顺从是在既定的权威者面前的掩饰(这种掩饰可能质变成内心的真实感受);但顺从是暂时的,反抗则意味着权威消退之后,深藏的憎恨心理所驱使的一次被动性行为。张艺谋早期的影像世界热衷表达弱者的反抗,尤其是以女性形象为中心的权力反抗,就建立在这样的憎恨心理基础之上。由此可以推想,张艺谋使主人公性别的重心偏移,(25)这其中隐藏着许多微妙而复杂的因素。一个相当重要的原因,就在于女性作为弱者会天然地引起男性的同情与怜惜,这种情感的呼唤能够充分表达第一层面(女性作为受虐者)上对权欲的道德批判;另一方面,更为深沉的原因恐怕在于,在男性社会的一般观念中,女性又与人性负面的缺陷联系在一起,先天地与嫉妒、厌恶、憎恨、报复等不良情绪难逃干系,在这种人性恶的女性主动、积极的刺激下,联合弱势群体中的男性,共同发起了一场以憎恨心理为核心的对强者的反抗。为了说明其中复杂的权力形态,我们不妨把张艺谋早期作品中的权力元素分列成表:(见表2-2)

表2-2

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

续表

从表2-2可以看出,张艺谋早期影片建构权力体系时有着惊人的相似,大都以一个顺从的反抗者(弱者的女性形象)为中心,建立三层权力形态,形成权力施虐的悲剧性循环。《红高粱》的九儿—李大头—余占鳌、《菊豆》的菊豆—杨金山—杨天青、《大红灯笼高高挂》的颂莲—陈老爷—飞浦、《摇啊摇,摇到外婆桥》的小金宝—唐老爷—二爷,第一系列女性形象(均由女明星巩俐扮演)被动地被李大头、杨金山等第二系列的权力符号强力支配、占有,这种权力地位又始终与男权社会中男性拥有金钱这一物质符号紧密相关:男性借助经济权力或以传宗接代的名义(如《红高粱》、《菊豆》)或纯粹沉湎于情欲(如《大红灯笼高高挂》、《摇啊摇,摇到外婆桥》),以交换的方式粗暴地占有了年轻美貌的女性。这深刻地折射出笼罩在传统男女关系上挥之不去的父权阴影,李大头、杨金山等第二系列的男性形象无一例外地年龄偏大,与其说是“夫”,毋宁说是“父”。值得玩味的是,九儿、菊豆、颂莲以及小金宝等女性形象绝不甘心被占有的事实,但在单独反抗无效的情况下,均采取了表面屈从的弱者姿态,有的甚至直接迎合男性的欲望(如颂莲、小金宝);但另一方面,女性又充分利用自己弱势的境遇、受虐的事件,并兼以女性天然的身体武器(《摇啊摇,摇到外婆桥》中,小金宝与二爷关系的缘起处于空缺,但通过一些如描画口红、性感打扮等镜像,也不难揣测两人之间性利用的关系,其他三部影片均是女性主动诱惑第三系列的男性),以唤起后者对第二系列人物的憎恨情感为关键(这在《大红灯笼高高挂》中是属于失败的,由于飞浦是一个性无能者,对颂莲的性诱惑很难做出回应;因此,飞浦对父亲恐惧害怕,而绝非憎恨心理,未能与颂莲形成统一的“弑父”联盟),联合了第三系列的男性人物。在这里,女性不仅认同了男权社会把自身当作“物”的交换逻辑,于是,“性”具有了交换的色情意味;而且,屈从的表面姿态掩藏的憎恨心态,也把传统女性的柔弱消解。女性在这种情况下表现出的人性恶(如菊豆在杨金山瘫痪后表现出的凶狠,颂莲对得宠的丫鬟雁儿的狠毒,小金宝对水生过分的人格侮辱,等等)被编导的人道主义式的同情态度掩盖,但又时常发出尖利的“恶之声”。从这个角度说,张艺谋电影所塑造的女性形象系列挣脱了编导的控制:与现代人性观紧密相连的人道主义源自编导对封建伦理的批判,但女性在潜意识里隐藏的权欲又充分暴露出现代人性观的缺陷。我们再从影片的结局看,除了《红高粱》英雄主义式的悲剧结尾外,其他三部都是一出绝望而残忍的悲剧。无论是成功取代(如《红高粱》、《菊豆》)还是未能成功取代第二系列的人物(如《大红灯笼高高挂》、《摇啊摇,摇到外婆桥》),女性的悲剧是命定的。这种命定首先表现在,女性遵循了权力机制的运作逻辑,主动把自己沦为“物”;其次,在自己成为权威者后,又把第三系列的男性人物纳入到自己的权力体系之中,进而陷入到权力运作的循环怪圈。显然,第三系列的男性无论是年龄还是伦理上都属子辈;更重要的是,子辈群体在精力、心计、意志力、胆识等权力所必需的因素都逊色于第二系列的父辈人物(《红高粱》是一个特殊的例外,第二系列的父辈人物处于缺席的状态)。然而,这并不意味着女性就获得了权力支配的胜利,相反,女性始终排斥在男权社会的权威者之外,各种父权的变体(如族权、宿命等更强大的压制力量)群起而攻之。因此,由女性建立的这样一种遵循却又瓦解男权意志的悖论性权力体制很难真正地建构起来,更不可能跳出权力施虐性运作的恶性循环;它时刻面临着崩溃的危险,这也是可想而知的事情。

张艺谋以现代人性理念对封建伦理的批判是有力的。但是,正如上文提到的,以现代人性为目标的启蒙人道主义却一直与权欲关系密切。“启蒙人道主义确信人作为理性的动物能够通过理性的陶冶而实现全人类的进步。”(26)在这种观念中,简朴、贫困、忍受等等具有合乎人文理想的道义权力。因此,身处厄境的女性在人道主义的道义力量支配下,成功地获得了批判封建伦理的特权。然而,人道主义服从他者权力的特征又使之陷入下一轮的权力压制与反抗中。在这个问题上,福柯有着相当深刻的研究,“人道主义代表着西方文明中一切限制‘权力欲望’的因素,它禁止权力欲望,排斥一切把握权力的可能。”(27)在张艺谋重视建立权力体系的影像世界中,“放弃行使权力”就是弱者面对强者的顺从、屈从的表面姿态。在这种姿态背后,“提高自己的尊严”是根本目的,也就是试图成为强者。如果按照尼采的说法,毫无疑问,启蒙人道主义就是一种打击、削弱强者的“阉割性的宗教”。在这个精神性的“宗教”中,弱者似乎想要说明,成为权威者的强者即使不行使权力,也完全可以成为具有尊严的强者。“福柯是通过对话语排斥和控制本质的分析来指出人道主义的两重性和其根本弱点:对权力的屈服。人道主义是人在受到权力各种控制和排斥的情况下为自己编造的一种屈从的尊严,是‘想在不改变制度的情况下改变思想系统’。”(28)张艺谋以内含权力关系的人道主义来批判封建的权力制度、瓦解封建的父权就显得捉襟见肘,权欲并未消失,却又随着人道主义的渲染而无处不在了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。