4.3.6 鼠兔科

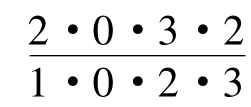

鼠兔科(Ochotonidae)体型较小,体长一般不超过250 mm。耳短圆,上唇中央纵裂。尾极短,隐于毛内,外观不见。后肢较前肢略长。前足5指,后足4趾。头骨侧观背面较平直,无眶上突。颧弓后端向后延伸成一较长的剑状突起。听泡大而隆起。与头骨之相对比例远较兔科者为大。门齿孔与腭孔分开或合并成一大孔。第一对门齿唇面有1条极深的纵沟,以致使门齿啮切面呈“V”形。上臼齿2枚,下门齿1对。齿式 = 26。

= 26。

鼠兔科动物主要栖息于高海拔地区。主要分布于亚洲,少数种类也见于欧洲东南部和北美西部,国内多分布于东北、西北、西南各省(区)。

本科全世界计有1属(鼠兔属Ochotona)24种,国内计有20种,河南省有2种。

河南省鼠兔属分种检索表

4.3.6.1 藏鼠兔(Ochotona thibetana,Milne-Edwards 1871)

地方名:鼠兔、啼兔。

英文名:Moupin pika

(1)鉴别特征 体型中等,体毛暗褐色或棕褐色,耳短圆,具明显的白色边缘。尾极短,隐于被毛之内。

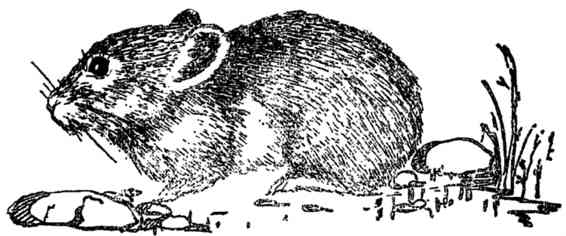

(2)形态描述(图4.85)

图4.85 藏鼠兔

1)外形体型中等大小,平均体长150 mm左右。耳短而圆,耳长20 mm左右。后肢略长于前肢,前足5指,后足4趾。爪均显细弱。指(趾)垫裸露或略隐于短毛中。尾极短,隐于被毛之内。雌性具乳头4对。

2)毛色 体背自吻端至臀部为棕褐色,背毛毛基深灰色,上段淡黄色,毛尖黑褐色。耳褐色,具白色边缘。耳后有一淡黄褐色斑。耳基前方有1束淡黄色丛毛。唇周为灰白色。体腹面灰褐色,毛基灰色,毛尖淡黄褐色。四肢外侧毛色同体背面,内侧者同体腹面。足背黄褐色,足掌深褐色。冬毛较长而密,毛色较淡,上体灰褐色,无棕色色调,下体灰白色。

3)头骨中等大小,颅全长不超过45 mm。头骨骨嵴不发达,额骨及顶骨前部微凸,后端略平,侧观头骨背面呈弧形。鼻骨前端稍膨大,末端渐细,颧骨粗壮,向后延伸成一剑状突起,顶间骨方形或三角形,听泡鼓胀,具人字嵴与矢状嵴。两前颌骨腹面仅在前端相连接,门齿孔与腭孔合并成一大孔(图4.86)。

图4.85 藏鼠兔的头骨

1.背面观;2.腹面观;3.侧面观

4)牙齿 上门齿2对,第1对强大而弯曲,唇面具一深纵沟,第2对很细小,呈棒状,隐于第1对门齿之后。第1上前臼齿(P1)较小,其前缘具一纵沟,第2上前臼齿(P2)咀嚼面舌侧有一缺刻,内侧有2个突出棱,外侧有1个。第1上前臼齿(P1)内外侧各有2个突出棱。第1上臼齿(M1)与第3上前臼齿(P3)相似,内外侧各具2个突出棱。第2上臼齿(M2)外侧具2个突出棱,内侧有3个。下颌门齿1对。第1下前臼齿(P1)形态不规则,外侧具3个突出棱,内侧平滑无棱。第2下前臼齿(P2)及第1、第2下臼齿(M1、M2)内、外侧各具2个突出棱,第3下臼齿(M3)较小,仅存单一齿尖。由于下齿列的内侧稍高而外侧略低,形成了一个斜切的咀嚼面。

5)量衡度♂♂2♀1,体重78~119 g,体长135~165 mm。后足长26 mm,耳长18~19 mm,颅全长36.50~37.90 mm,颅基长34.10~35.90 mm,眶间宽4.40~4.50 mm,颧宽18.20~18.80 mm,齿隙7.80~8.30 mm,听泡长7.10~9.00 mm。上齿列长6.50~7.10 mm。

3)分类讨论藏鼠兔是Milne-Edwards(1871)依据四川宝兴的标本订名的,其种级分类地位比较稳定。

4)亚种分化依据郑昌琳等(1990)的意见,藏鼠兔在国内计有7个亚种,河南省分布有1个亚种。

太白山亚种(Ochotona thibetana morosa)本亚种主要特征是体腹面为暗黄褐色,头骨背面隆起明显,见于卢氏等地。

5)地理分布藏鼠兔在河南省分布于豫西伏牛山地(图4.87),国内分布于陕西、四川、甘肃、云南、青海、西藏等省(区)。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图4.87 藏鼠兔的分布(▲)

6)生态 藏鼠兔主要栖息于高海拔(2 000 m以上)的林区、灌丛及草木植被发达的沟坡。营群栖穴居生活,洞穴构造比较简单。洞道主干略显曲折,洞道总长一般不超过3 m。距离地面10 cm左右。每个洞系有洞口2~5个。藏鼠兔昼夜活动,行动极为敏捷,食物以莎草科、禾本科及菊科植物的茎叶为主,也取食一些其他植物的根、叶。每年5月开始繁殖,每胎产3~5仔。

7)经济意义 藏鼠兔可破坏植被,影响农林业发展,但在河南省分布范围相对狭窄。可视危害情况进行防治。

4.3.6.2 黄河鼠兔(Ochotona huangensis,Matschie 1907)

地方名:鼠兔、啼兔。

英文名:Yello river pika

(1)鉴别特征 耳壳小,体背面沙棕褐色,体腹面灰白色,趾垫小而裸露,呈土黄色,颅骨扁平而肥宽,眶间区宽阔,听泡小。

(2)形态描述

1)外形 属小型鼠兔,体形易与藏鼠兔等相混淆。耳壳通常较小,耳长平均为19.38±1.611 mm。趾垫小而裸露,呈土黄色。

2)毛色 唇上部棕色或褐色,头顶及两颊土黄色或褐色。耳前毛稀,橘黄色或黄色,耳内有很稀的白色绒毛,耳内及耳背褐色,耳缘具白边,两耳后的颈背具黄白色披肩。背部沙棕褐色或褐黄棕色,体侧浅灰或土黄色,颏、喉部为白色,体腹面白色或中部带有浅黄色条纹。足背浅黄灰色或污白色染土黄色调;后足跖部具烟褐色长毛,前足掌色淡,为浅褐色。

3)头骨 脑颅扁平而肥宽,脑颅后部向后突出呈拱形,鼻骨前端膨大,向后逐渐变窄。眼眶前部小,后部大,故其前部外缘呈“八”字形,平均宽度为4.36±0.304 5 mm。额骨趋平,顶骨微后倾,故侧观头骨较平缓,头骨低扁,颅高值小,平均12.64±0.440 1 mm,颧宽平均为18.57±0.481 6 mm,顶骨侧缘向外突出呈弧形,顶骨显宽。门齿孔与腭孔合成一孔。犁骨裸露。听泡小而鼓圆,下颌关节支较宽阔。

4)牙齿 上颌门齿2对,第一对较大,唇面具深的纵沟,第二对极小,隐于第一对的后方。

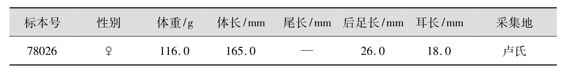

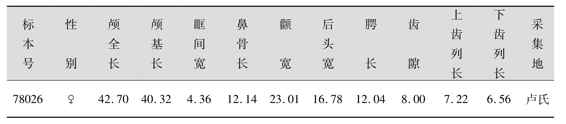

5)量衡度 黄河鼠兔量衡度有关数据,见表4.49、表4.50。

表4.49 黄河鼠兔外形量衡度

表4.50 黄河鼠兔头骨量衡度 单位:mm

(3)分类讨论黄河鼠兔是Matschie(1907)依据Filcher(1903—1905)从西安到兰州之间收集的保存不太好的毛皮和头骨严重损坏的2个鼠兔标本订名的。标本既无野外采集号,也无确切的采集地点。Allen(1938)假定其模式标本产地在陕西南部靠近西安的秦岭,并将Ochotona huangensis归入藏鼠兔作为太白山亚种(O.t.huangensis),这一观点为国内外学者所接受。但是,仍有一些学者持异议。Ognev(1940)认为黄河鼠兔是达乌尔鼠兔O.dauricus的亚种;Gromov和Baranova(1981)将其列入达乌尔鼠兔的异名中; Corbet(1978)将黄河鼠兔归入藏鼠兔中,随后(1984)又将其放入O.dauricus的异名中。Thomas(1911,1912)将陕西太白山同域分布的两种鼠兔,分别订名为Ochotona syrinx和O.cansusmorosa。就此,各位学者意见颇不一致。Osgood认为它们应是藏鼠兔的不同亚种;Allen(1938)将其列入藏鼠兔太白山亚种的异名,并为以后学者所引用。Champa等(1990)仅将Syrinx置入O.t.huangensis的异名中。

于宁等(1992)经比较研究后认为,黄河鼠兔Ochotona huangensis应是一独立种,而Thomas所命名的O.syrinx与黄河鼠兔在外形、毛色、头骨特征等方面均完全相同,故O.syrinx应视作黄河鼠兔的同物异名。而O.c.morosa在毛色与头骨特征方面与藏鼠兔一致,应属藏鼠兔类群。本书从此意见。

(4)亚种分化 黄河鼠兔目前为一单型种,尚无亚种分化。

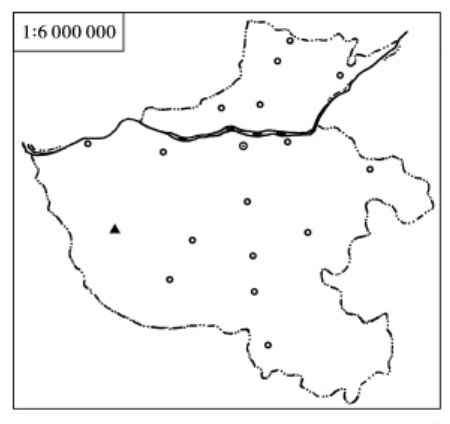

(5)地理分布 黄河鼠兔在河南省分布于豫西伏牛山地,与藏鼠兔同域分布(图4.88)。国内分布于陕西秦岭地区、四川东部大巴山一带。

(6)生态 黄河鼠兔主要栖息于海拔2 000 m以上植被茂密的林区、灌丛、草丛等处,可与藏鼠兔同域分布。有关黄河鼠兔的生态学尚待进一步研究。

(7)经济意义 黄河鼠兔对林区植被更新及农作物均有一定危害。但因分布范围狭窄,危害程度尚不十分显著。

图4.88 黄河鼠兔的分布

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。