2015年3月,在滴滴打车与快的打车通过战略合并而结束了愈演愈烈的打车“价格大战”后,Uber却又一次宣布下调30%的专车服务费用。这样,以往乘出租车需要25元的路程,Uber专车打完折后仅需要大约6元钱,Uber可谓是已经将“人民Uber”的价格降到了极致。

那么,在白热化的国内打车应用市场比拼中,Uber凭什么能够做到如此低价?它又有何底气在这种低价理念下保证专车司机的收入不受影响呢?

虽然低价策略是否是专车服务营销的最好方式还有待定论,但Uber定价策略的背后却更多地体现了其独特的商业思维与运营理念。

效率是专车发展的生命线,也是Uber一直努力的方向。具体而言,专车服务的高效率就是“浪费的时间少+空载率低”:对用户而言,当他约了一辆专车时,离其最近的司机能够在最短的时间内达到约定地点;对于司机而言,则是完成一次接送服务后,可以立马接到距离最近的另一单服务。

从这个角度而言,提高效率的第一步是要在供给两端都拥有足量的资源(专车和乘客)。这一点,作为新兴模式的专车市场显然无法与传统的出租车行业相媲美。而打车应用的补贴大战,也正是为了抢占供给两端的客户。

在出行服务领域,车辆和乘客就像“鸡生蛋,蛋生鸡”这个问题一样:有了足够的车辆,才能为乘客提供高效便捷的出行服务,吸引大量乘客使用打车APP;同时,只有以庞大的乘客数量为基础,才能获得更多的车辆加入平台,从而优化服务质量。

在司机端,Uber采用与普通专车市场相同的做法,通过与各个车辆租赁公司合作增强车辆供给能力;而在用户端,则是首先挖掘易于接受新事物的目标群体,然后再逐步扩展到更大的群体范围。

例如,生长在美国的华裔Ben在成为Uber的北京总经理后,最开始是通过在酒吧、商场发传单的形式为人们介绍Uber的专车服务。但一段时间后却发现,这种让人们扫描传单上的二维码然后下载APP进行叫车的方式,并没能获取预期的效果。因此,Ben将目光放在了更易于理解和接受Uber的商学院同学身上,通过邮件的方式向这一部分人介绍Uber。结果,Uber应用的下载量和活跃用户数都大大增加了。

Uber的低价策略是以庞大的车辆和用户基数为前提的:当车辆和乘客的密集程度更高时,同样的“投入”也就能创造更多的“产出”,价格也自然随之下降。

例如,在Uber初入北京出行服务市场时,只有国贸、三里屯等地能够叫到车,这自然导致价格居高不下;而且在降低后,也常常由于车辆供给不足,导致乘客叫车成功率低下或等待时间过长。这些都可能使用户弃用Uber,十分不利于其长远发展。

不过,在国内两大出行巨头滴滴和快的通过“联姻”结束了专车补贴大战之后,Uber不但继续着对司机的补贴,甚至还免去了20%的平台管理费用,以借此吸引更多的司机和车辆加入Uber的专车服务行列。而通过补贴获得更多的司机和车辆,必然可提高车辆密集度,进一步增强Uber的服务能力和效率,并通过价格优势赢得更多的用户。

◆不设预约

专车服务竞争的关键是效率,而预约实质上却是拉低效率的一种方式。例如,乘客预约专车11点去东边的机场,那么司机很可能从10点就要考虑他能否保证现在接订单在预约时间内赶到乘客面前。如果该司机刚好在城市的西边完成一次接送服务,而又没有拉到去东边的客人,那么就只能空车驶向预约的乘客。显然,预约服务增加了车辆空载的可能性。

但是,个性化、定制化的预约出行服务又是很多乘客所青睐的。对此,Uber通过提高车辆密集度、增强供需匹配能力、缩短叫车时间来充分满足乘客的用车需求。例如,在伦敦、洛杉矶、旧金山等地,Uber将人们的等车时间控制在3分钟以内;在北京,则保证在5分钟内满足人们的用车诉求。

其实,预约服务本质上是在供给能力不足的情况下人们对专车服务的提前占有行为。因此,当专车资源足、人们能够随时获取需要的出行服务时,也自然就没必要进行预约。

◆实时调整价格(https://www.xing528.com)

Uber采取的是十分独特的实时计价策略,从市场交易的“买卖”双方而言,司机和乘客是处于价格博弈的两极,而任何打车平台的发展都必须把握好一个平衡点。显然,降价之后,Uber能够吸引更多的用户,司机的接单量也会增加,这又会吸引更多的司机加入其中,形成滚雪球效应。

不过,这里需要把握好一个平衡的临界点。与传统的出租车行业相比,Uber的专车司机不需要上缴高昂的份子钱,因此可以实现对乘客更多的让利。但是,对于Uber等平台而言,这种低价策略必须基于一个准则:对乘客的让利活动不会过于损害司机群体的利益,平台上专车司机的收入仍然高于传统出租车司机的收益。否则,就可能造成平台中司机群体的流失,从而又导致价格的上涨。

司机与乘客,是出行服务平台的两个最重要资源,也是需要在动态发展中不断平衡的两极,失去任何一端,都无法实现平台的持续发展。Uber的动态计价策略在整个专车出行市场中都可谓独具特色,充分发挥了市场的调节功能,在价格的上升与下降中,达到一种持续的不均衡状态,并借助其中蕴含的内在推动力量实现了自身的持续成长。

◆采用派单而非抢单机制

与滴滴出行等打车APP的抢单模式不同,Uber采用的是一种派单机制。抢单是让司机和乘客进行双向自主选择:系统会告诉司机附近的乘客,由司机自己决定是否接单;同样,乘客也可以根据自己的倾向选择喜欢的司机和车辆。这种模式使司机和乘客都能从自身的角度做出“最优选择”。

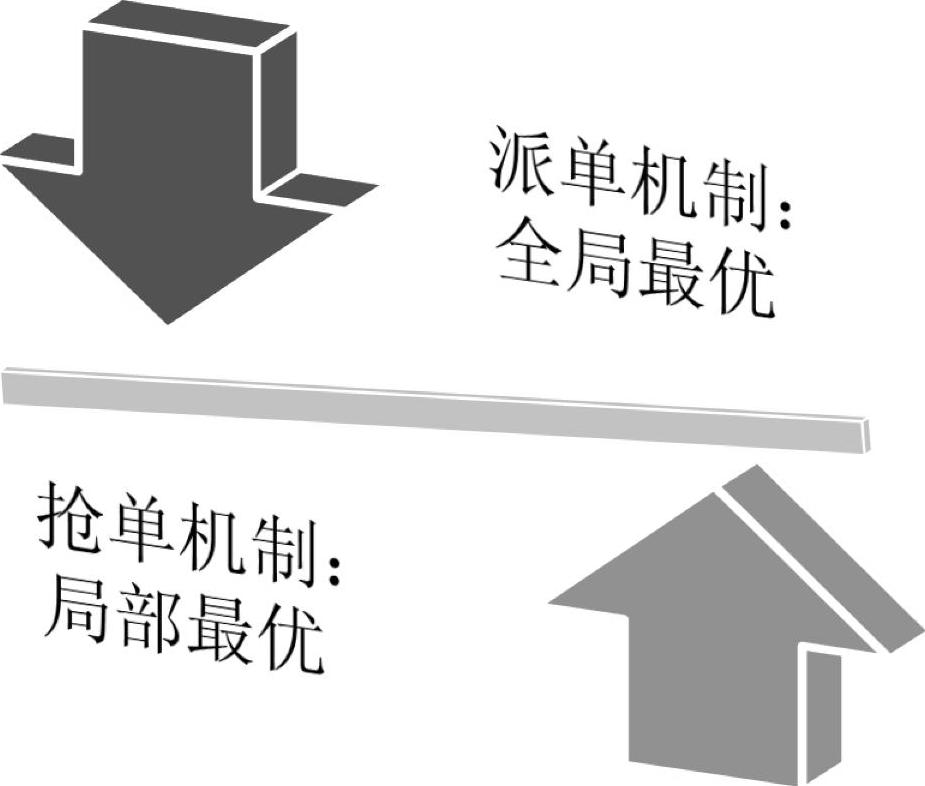

派单机制是由平台系统从全局视角出发,自动进行司机和乘客的最优匹配,实现全局性的最优化。因此,抢单是一种局部最优,而派单模式实现的是一种全局最优(图4-1)。因为前者接单的司机并不一定是离乘客最近的,而派单机制却是严格秉承效率优先的原则,接单的一定是距离乘客最近的司机。

图4-1 派单机制VS抢单机制

根据传统经济学“理性人”的假设,在信息不对称的情况下,个体总是会做出“最大利己化”的选择,从而造成整体上的“囚徒困境”,即个体的理性化造成了整体上的非理性化。而互联网开放共享的特质正在改变着传统商业模式中的信息不对称状况。例如,对司机和乘客而言,Uber提供了一个信息完全对称透明的打车环境,人们可以从平台上获取每辆车、每个人的动态信息和供需状况,实现高效最优配置。

正如凯文·凯利(Kevin Kelly)指出的,互联网“去中心化”的发展趋势要求当今时代的商业组织采用分布式管理的形式。他以蜂群的状态为例,认为蜂群既有蜂后这个“大脑”的宏观引导,各个小蜂群又有着一定的自主权,并通过分工协作实现了效率最优。这与Uber推行的派单模式是不谋而合的。

不过,相比于赚钱这一需求,司机更想获得的是一种深层次的存在感和尊重感。而Uber更像是一种没有任何情感的利益计算工具,永远都是按照效率最大化的原则去连接匹配供需两端,实现市场资源的最优配置。

其实,在信息完全对称透明的用车环境里,“抢单”的中心化思维模式也一样能够避免整体上的“囚徒困境”,实现平台、司机和乘客的多方共赢。例如,中心化的平台“大脑”能够根据对不同地域供需两端的了解,以最小的补贴及时引导车辆从供给过剩的地区转向乘客密集的区域。

价格依然是专车平台抢占市场的重要法宝,而所有平台都希望通过提高效率获得价格上的竞争优势。然而,从更深层次的因素来讲,Uber的极致低价不只是因为其高明的计价方法和高效率,更是源于Uber所秉承的共享经济理念:通过车辆共享,提高资源的使用效率,为人们带来更便利的服务、更优惠的价格,从而让共享价值真正走入人们的内心。这一点,从Uber.com页面上“Uber X-TAXI-BLACK-SUV-LUX”的排序就可窥一二。

Uber X的价格甚至低于出租车,就是鼓励人们进行汽车共享出行。因此,低价策略既是Uber抢占市场的手段,更是其共享理念和商业模式的巨大价值体现。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。