在我国,酒店、旅行社和航空公司是旅游业的三大支柱,酒店业是第三产业中的一个重要行业,伴随着人类社会的发展,它也有着悠久的历史和辉煌的昨天。改革开放以来,我国的酒店业随着旅游业的发展而迅速发展起来,并在学习、借鉴和吸收国际酒店业先进经营管理经验和服务经验的同时,继承和发扬中国古代酒店业传统中的精华部分,以其独特的民族风貌,在国际酒店业中赢得了信誉。

2012年,中央电视台推出“舌尖上的中国”节目,无疑把中国的餐饮文化推向了世界。同时,让世界各国人民了解到中国饮食文化和与之相伴的酒店业发展的历史,真可谓源远流长。

(一)中国古老驿站

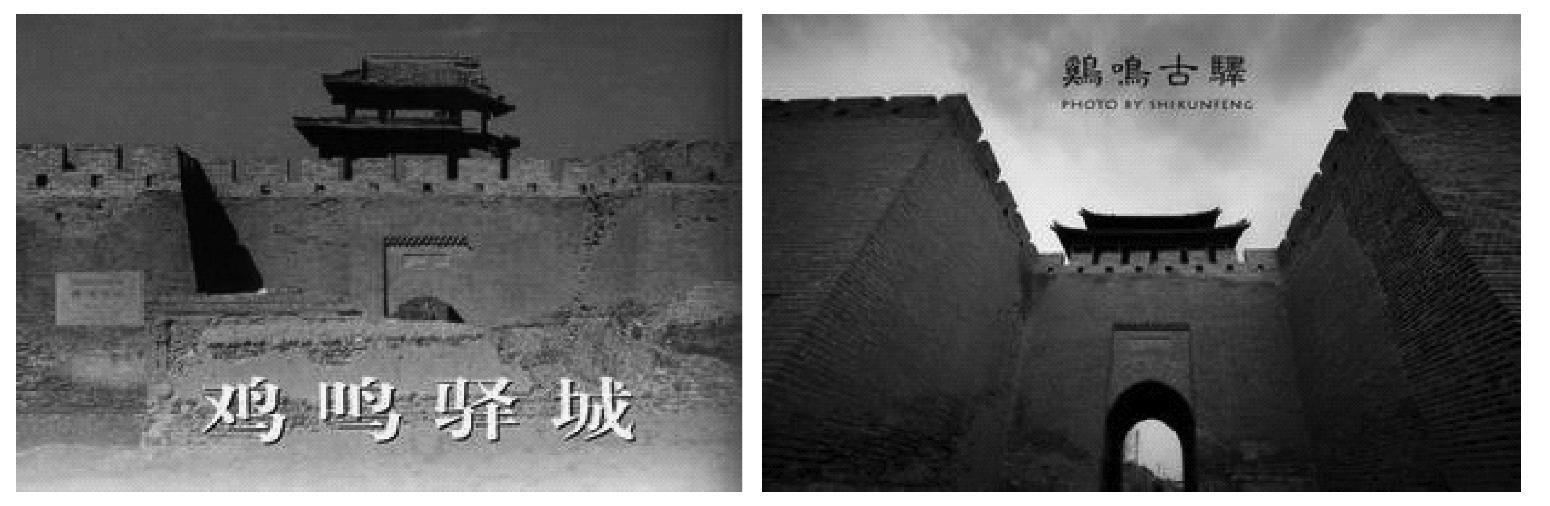

驿站的起源有着丰富的发展史。据相关历史记载,中国最古老的一种官方住宿设施是驿站。在古代,政令的传达只有极其简陋的通信工具,即一匹马和一个人。历代统治者为了有效地实施统治,必须保持信息畅通,政令下行、各级政府间公文的传递以及各地区之间的书信往来等,都要靠专人递送,因此,一直沿袭了这种驿传制度。现代人只是在影视中见到过此景。与当时统治制度相适应的为信使提供住宿设施的驿站便应运而生,这就是闻名于世的中国古代驿站。据查,从商代中期到清光绪二十二年,驿站竟长存三千余年。图4-3为我国目前保存得比较好的鸡鸣古驿。

图4-3 鸡鸣古驿

根据记载,远在殷代我国已有了驿传,周代已有平整的驿道。当时,在国郊及田间的道路两旁,通常栽种树木以指示道路的所在,每二十里设“路室”,五十里设“侯馆”,都是为了供给信使享用的。可见,中国古代驿站的设置与使用,完全处于政府直接管理之下。

为加强驿站管理,防止发外意外事件,历代政府均明文规定:过往人员到驿站投宿,必须持有官方旅行凭证,古时称“节”“木陵”“符券”和“驿券”等,都是旅行往来的信物,大概相当于后来的介绍信。在出示凭证的同时,驿站管理人员还要执行簿记制度,相当于后来的“宾客登记”制度。

中国古代社会历来是实行严格等级制度的社会,信使人员来到驿站,管理人员便根据来者的身份,按照朝廷的有关规定供给饮食。所以各驿站除了配备相当数量的厨师及服务人员外,还备有炊具、餐具和酒器。驿站的这种供应制度,被历代统治者袭用下来。

后来,由于朝代更迭、政令变化,加之疆域的缩展,中国古代驿站在漫长的岁月里,其存在形式和名称都出现了复杂变化。本意是专门接待信使的住宿设施,后来却与民间的旅行者发生了千丝万缕的联系,后来被称为“客栈”。

(二)中国早期迎宾馆

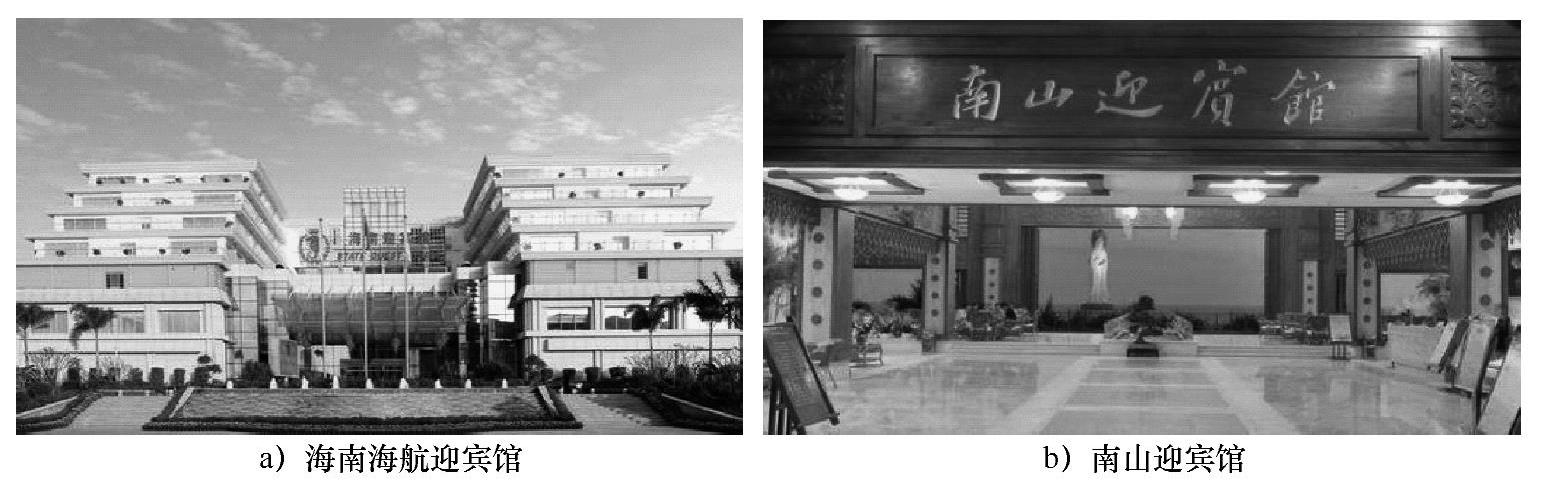

自古以来,中国就以“礼仪之邦”闻名于世,因此,古时就有了设在都城中用于招待宾客的“迎宾馆”。春秋时期的“诸侯馆”和战国时期的“传舍”就是“迎宾馆”在先秦时期的表现形式。以后,历代统治者都分别建有不同规格的“迎宾馆”,并冠以不同的名称。清末时,此类馆统一命名为“迎宾馆”,后来简称为宾馆。可以说,古代的“迎宾馆”承担了我国古代民族间交往和中外往来的窗口作用,并沿用至今。从“迎宾馆”这个小小的窗口,可以看到我国民族间的友谊发展和对外政治、经济、文化交流的盛况。图4-4为海南海航迎宾馆和南山迎宾馆。

图4-4 海南海航迎宾馆和南山迎宾馆

当时“迎宾馆”在宾客接待的规格上,要从几个方面来考虑,一是宾客地位和官阶高低,二是贡品数量的多少。为了便于主宾对话,宾馆里设有“道事”,也就是现在的翻译。为了料理好宾客的食宿生活,宾馆里有厨师和服务人员。此外,宾馆里还按等级,设有华丽的卧榻及不同规格的卧室以及其他用具和设备。宾客到达“迎宾馆”后,要举行隆重的接待。如使团抵达,还要安排有关官员和士兵列队欢迎。这也就是延续到现代的“欢迎仪式”。(https://www.xing528.com)

随着农业和商业的兴起,出现了一些国界间物质交流或远道而来的商客,他们从遥远的地区带来各种各样的货物,到繁华的都城做交易,然后将该地区的土特产运回出售,方便了民众生活,又繁荣了经济。我国早期的“迎宾馆”虽原为政府招待使者的馆舍,后来也为早期的商人提供了相关的饮食和良好的住宿设备。

(三)早期的民间旅店

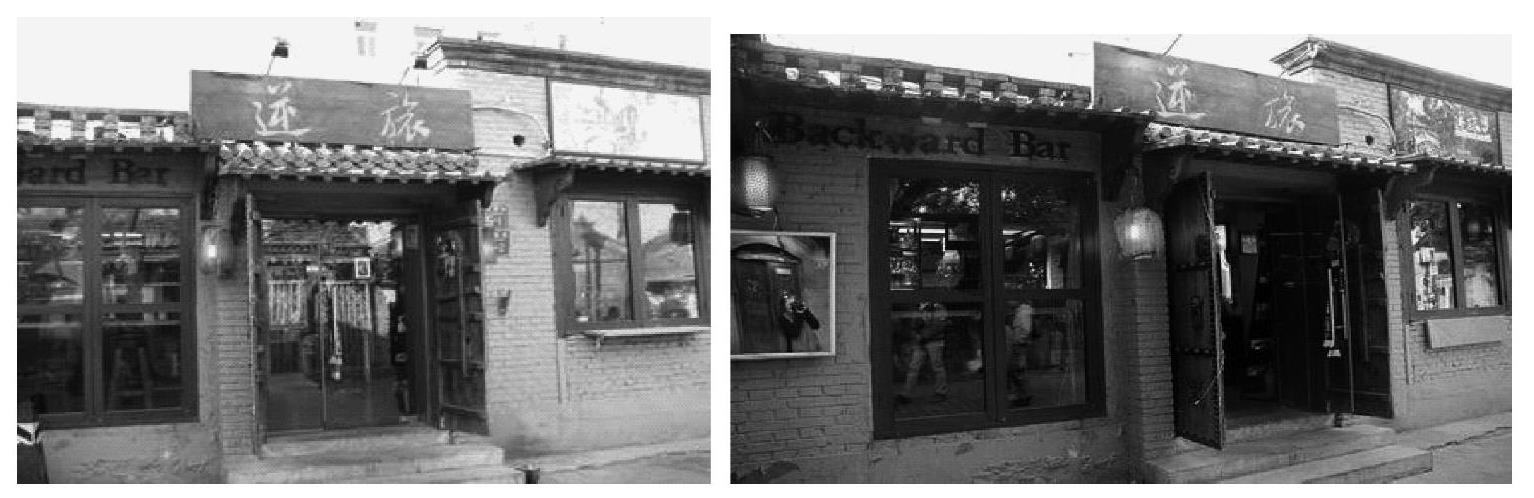

古人将旅途中休憩食宿之所泛称为“逆旅”(见图4-5)。后来“逆旅”成为古人对旅馆的书面称谓。“逆旅”远在中国原始社会末期就已经出现了。西周时期,投宿“逆旅”的人皆是当时的政界要人,补充了官办“馆舍”的不足。它的出现为后来民间的旅店奠定了基础。到了战国时期,商品经济飞速发展,工商业者越来越多,参与远程贸易的商人已经多有所见。随着商业交换活动的活跃和扩大,城市功能不断演变。一些位于交通运输要道和商贸集散的枢纽地点的城邑,逐渐发展为繁盛的商业中心。于是,民间旅店在发达的商业和交通业的推动下,进一步发展为遍布全国的大规模的旅店了。

图4-5 供旅途中休憩食宿的“逆旅”

到了北宋时期,随着商品经济的高速发展,自古相沿的坊市制度终于被取消了。于是,包括客店在内的各种店铺,争先朝着街面开放,并散布于城市各繁华地区。在城市人口中,流动人口也多了起来,主要是往来于各地的商人以及游历天下的文人、官吏等。他们大都住在刚刚兴起的旅馆。我国早期的民间旅店就是在这个时期发展起来的。

(四)早期旅店管理

进入封建社会以后,旅店作为流动人口的一个居停处所,实是“五方杂处”。同时,旅店的税收在历代政府的财政收入中是必不可少的一笔款项,因此,中国历代政府都很重视对旅店的管理。远在战国时期,旅客住店要按照政府颁布的住宿制度办理住宿手续。商鞅变法中旅店接待客人要查验旅行凭证,是我国最早的旅店住宿制度。元代时,客来登记住宿制度已在全国各地普遍实施。南北朝时,向旅店征税已是政府财政收入的一个来源,并且是以商业税的形式向旅店征收的。

【穿越时空】

五方杂处

五方指东南西北中,泛指各方;处指住。形容大城市的居民,从什么地方来的人都有。指各地方的人杂居一处,形容此地所住居民复杂。近义词有五方杂厝、龙蛇混杂。出自《汉书·地理志下》:“是故五方杂厝,风俗不纯。”如“此国人为何生一张猪嘴?而且语音不同,倒像五方杂处一般,是何缘故?”(清·李汝珍《镜花缘》第二十七回)

(五)早期旅店特点

“便于旅客投宿”是我国早期旅店设置的重要建店思想,所以那时人们就已经开始讲究美化旅店的周围环境了,除分等级修建不同风格的旅店外,在旅店的房前屋后,多栽绿柳花草以为美化。建筑样式和布局还因地而异,有的具有浓厚的地方色彩和民族特色。有的旅店门前多挂有灯笼幌子以为商招,使路人从很远的地方便可知道前面有下榻的旅店。在经营范围上食宿合一是中国古代旅店的一个经营传统。旅店除了向客人提供住宿设施外,还向旅客出售饮食。在经营作风上,以貌取人、唯利是图是封建时代旅店经营的明显特点。

在中国,“宾至如归”则是旅店传统的服务宗旨,也是客人衡量旅店接待服务水平的准绳。在接待服务上往往是以“家”的概念来对比衡量的,不求多么豪华舒适,但愿干净整洁,方便自然。由此,也派生出了中国古代旅店在接待服务上的传统。当客人前来投宿时,店小二(也就是现代服务员的代表)遵循“来的都是客,全凭嘴一张”服务原则,当时对店小二的要求是“一个毛巾一张嘴,眼快手勤飞毛腿”。即要主动热情地向客人打招呼。不但要眼勤、手勤、嘴勤、腿勤、头脑灵活、动作麻利,还要眼观六路、耳听八方、热情心细、遇事不慌。并能按照当时的社会风俗,分别对不同地位和身份的人给予礼貌的称谓。如对年长者称“公公”,对富家子弟称“相公”“客官”“官长”“老板”“大哥”等。在对来店客人身份的观察与判断上,店小二是有独到之处的。店小二既要对客人照顾周到,还要对当地的风土人情和地理知识有所了解,能圆满地回答客人提出的相关问题,不使客人失望。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。