(一)时程分析法是一种补充计算方法

《建筑抗震设计规范》5.1.2条的“条文说明”指出:

5.1.2 不同的结构采用不同的分析方法在各国抗震规范中均有体现,底部剪力法和振型分解反应谱法仍是基本方法,时程分析法作为补充计算方法,对特别不规则、特别重要的和较高的高层建筑才要求采用。

所谓“补充”,主要指对计算结果的底部剪力、楼层剪力和层间位移进行比较,当时程分析法大于振型分解反应谱法时,相关部位的构件内力和配筋作相应的调整。《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2.4条的“条文说明”指出:

4.3.4 不同的结构采用不同的分析方法在各国抗震规范中均有体现,振型分解反应谱法和底部剪力法仍是基本方法。对高层建筑结构主要采用振型分解反应谱法(包括不考虑扭转耦联和考虑扭转耦联两种方式),底部剪力法的应用范围较小。弹性时程分析法作为补充计算方法,在高层建筑结构分析中已得到比较普遍的应用。

所谓“补充”,主要指对计算的底部剪力、楼层剪力和层间位移进行比较,当时程法分析结果大于振型分解反应谱法分析结果时,相关部位的构件内力和配筋作相应的调整。

(二)时程分析法的应用范围

时程分析法是根据选定的地震波和结构恢复力特性曲线,对动力方程进行直接积分,采用逐步积分的方法计算地震过程中每一瞬时结构的位移、速度和加速度反应,从而可观察到结构在强震作用下在弹性和非弹性阶段的内力变化以及构件开裂、损坏直至结构倒塌的全过程。但此法的计算工作十分繁重,须借助电子计算机,费用较高,且确定计算参数尚有许多困难,目前仅在一些重要的、特殊的、复杂的以及高层建筑结构的抗震设计中应用。

《建筑抗震设计规范》对时程分析法的适用范围规定如下:

5.1.2 各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:

3 特别不规则的建筑、甲类建筑和表5.1.2-1所列高度范围的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算。

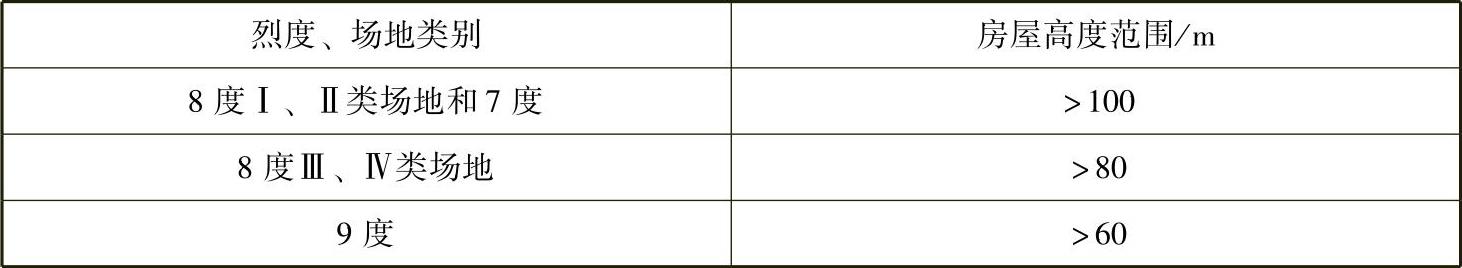

表5.1.2-1 采用时程分析的房屋高度范围

《高层建筑混凝土结构技术规程》的规定:

4.3.4 高层建筑结构应根据不同情况,分别采用下列地震作用计算方法:

3 7~9度抗震设防的高层建筑,下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算:

1)甲类高层建筑结构;

2)表4.3.4所列的乙、丙类高层建筑结构;

3)不满足本规程第3.5.2~3.5.6条规定的高层建筑结构;

4)本规程第10章规定的复杂高层建筑结构。

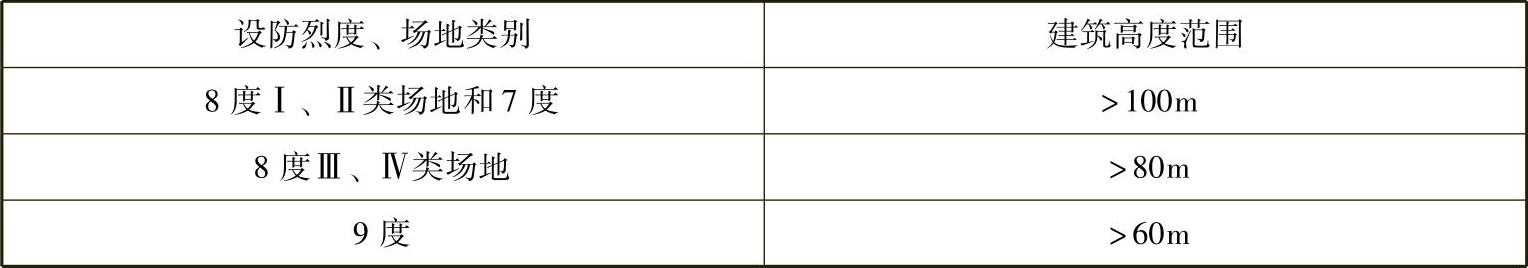

表4.3.4 采用时程分析法的高层建筑结构

注:场地类别应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011—2010的规定采用。

【例4.6.1】 下列高层建筑中,地震作用计算时( )宜采用时程分析法进行补充计算。

(Ⅰ)建筑设防类别为甲类的高层建筑结构

(Ⅱ)设防烈度为8度,Ⅲ类场地上高度大于60m的高层建筑结构

(Ⅲ)设防烈度为7度,高度大于80m的丙类高层建筑结构

(Ⅳ)刚度与质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑结构

(A)(Ⅰ)、(Ⅳ) (B)(Ⅱ)、(Ⅲ)

(C)(Ⅰ)、(Ⅱ) (D)(Ⅲ)、(Ⅳ)

答案:(A)

根据《建筑抗震设计规范》第5.1.2条第3款的规定解答。

【例4.6.2】 下列高层建筑结构,在进行地震作用计算时,可不采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算的是( )。

(A)抗震设防烈度为7度、高度为70m、建造在Ⅱ类场地上的剪力墙结构,其第三层

楼层侧向刚度为第四层楼层侧向刚度的48%

(B)抗震设防烈度为8度、高度为105m、建造在Ⅱ类场上的错层剪力墙结构

(C)抗震设防烈度为8度、高度为85m、建造在Ⅲ类场地上的框架-核心筒结构

(D)抗震设防烈度为9度、高度为45m、建造在Ⅰ类场地上的框架-剪力墙结构

答案:(D)

选项(A)符合《建筑抗震设计规范》第5.1.2条第3款的规定,特别不规则的建筑应采用时程分析法进行补充计算。

选项(B)符合《建筑抗震设计规范》第5.1.2条表5.1.2-1的规定,应采用时程分析法进行补充计算。

选项(C)符合《建筑抗震设计规范》第5.1.2条表5.1.2-1的规定,应采用时程分析法进行补充计算。

选项(D)不符合《建筑抗震设计规范》第5.1.2条表5.1.2-1的规定,可不采用时程分析法进行补充计算。

(三)地震波的选取

对于结构地震反应的时程分析法,涉及的基本问题是:计算模型的确定;恢复力模型的建立(理想化的结构构件所受作用和变形之间的关系曲线);选择地震加速度记录;确定合理的时程分析方法(如振型分解时程法、直接对运动方程组的逐步积分法等)。《规范》仅对地震波的选取及调整作了讲述。

时程分析法是采用地震波作为输入外荷载的。选取地震波是进行结构弹塑性地震反应时程分析的重要内容。选取地震波的目的,是要找出适合于拟建工程场地、抗震设防烈度的地震波,使结构弹塑性地震反应时程分析具有较强的针对性和准确性,为改进结构的抗震设计提供依据。

分析表明,结构反应对地震记录十分敏感,波形选取不同,对结构影响较大。图4.6.3所示为某三层结构在最大加速度相同的三个波形下位移反应比较,由图可见,其结果差别较大。因此,正确选择输入地震波,是采用时程分析法进行抗震设计的关键步骤。

地震时,地面运动特征可以通过以下三个要素来描述,即地震动强度、频谱特征和强震持续时间,这三要素之间的不同组合,影响着结构物的抗震安全性。

(1)地震动强度

地面运动强度常用的是地震加速度峰值,并把它作为地震烈度的定量标准。

(2)频谱特征

频谱特征可由地震波的主要周期(占有优势分量的周期)表示,它受到许多因素的影响,如震源的特性、震中距离、场地条件等。在选择强震记录时,该地震波的主要周期应尽量接近于建筑场地的自振周期和建筑物自振周期。这时可能会产生类共振现象,加剧建筑物的破坏。因此,地面运动的频谱变化直接影响到结构的抗震性能。

(3)强震持续时间

图4.6.3 不同波形下反应的比较

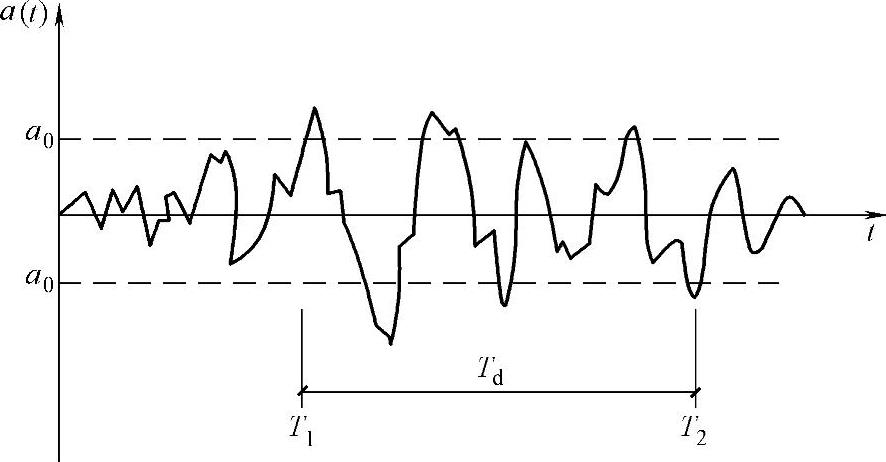

图4.6.4 强震持续时间的定义

持续时间较长的波,因持续时间长,地震波能量大,结构反应较强烈。而且当结构的变形超过弹性范围时,持续时间长,结构在振动过程中屈服的次数就多,从而易使结构塑性变形积累而破坏。

强震持续时间可以定义为地震波上超过某一加速度限值a0的首末两点之间的时间间隔。在图4.6.4中,作水平线±a0,T1和T2分别为地震波与水平线的首次和末次交点,持续时间为Td=T2-T1,加速度限值a0可根据情况选为0.05g或0.1g。

目前在抗震设计中采用的地震波有下列两种。

(1)实际强震记录

根据和所需的地面运动特征(加速度峰值、频谱特征、持续时间)相近似的条件来选择实际强震记录,实际地震记录必须加以数字化才能在计算中应用。所谓数字化就是把用曲线表示的加速度波形转换成一定时间间隔的加速度数值。

(2)模拟地震波

这是根据随机振动理论产生的符合所需统计特征(加速度峰值、频谱特征、持续时间)的地震波,又称人工地震波。如从大量实际地震记录的统计特征出发,则所产生的人工地震波就有相当的代表性。

时程分析法中所选的实际地震波和人工模拟地震波与结构抗震设计要求的地震波一般存在差异,不能直接采用。因此,需要经过调整后才能应用。调整地震波的方法是,修改地震加速度幅值以实现不同设防烈度(震级)的要求;改变时间步长以改变频率范围;通过截断或重复地震记录以改变地震波的持续时间。(https://www.xing528.com)

在选取地震波问题上,《规范》有四点规定:

(1)地震波的数量

《高层建筑混凝土结构技术规程》规定:

4.3.5 进行结构时程分析时,应符合下列要求:

1 应按建筑场地类别和设计地震分组选取实际地震记录和人工模拟的加速度时程曲线,其中实际地震记录的数量不应少于总数量的2/3。《建筑抗震设计规范》规定:

5.1.2 各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:

1 采用时程分析法时,应按建筑场地类别和设计地震分组选用实际强震记录和人工模拟的加速度时程曲线,其中实际强震记录的数量不应少于总数的2/3。

(2)对每条时程曲线的要求

《高层建筑混凝土结构技术规程》规定:

4.3.5 进行结构时程分析时,应符合下列要求:

1 弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。

《建筑抗震设计规范》规定:

5.1.2 各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:

1 弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%,多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。

(3)地震波的持续时间

《高层建筑混凝土结构技术规程》规定与“条文说明”:

4.3.5 进行结构时程分析时,应符合下列要求:

2 地震波的持续时间不宜小于建筑结构基本自振周期的5倍和15s,地震波的时间间距可取0.01s或0.02s。

4.3.5 (条文说明)

输入地震加速度时程曲线的有效持续时间,一般从首次达到该时程曲线最大峰值的10%那一点算起,到最后一点达到最大峰值的10%为止,约为结构基本周期的5~10倍。《建筑抗震设计规范》5.1.2条的“条文说明”指出:

输入的地震加速度时程曲线的有效持续时间,一般从首次达到该时程曲线最大峰值的10%那一点算起,到最后一点达到最大峰值的10%为止;不论是实际的强震记录还是人工模拟波形,有效持续时间一般为结构基本周期的(5~10)倍,即结构顶点的位移可按基本周期往复(5~10)次。

(4)地震加速度的最大值

《高层建筑混凝土结构技术规程》规定:

4.3.5 进行结构时程分析时,应符合下列要求:

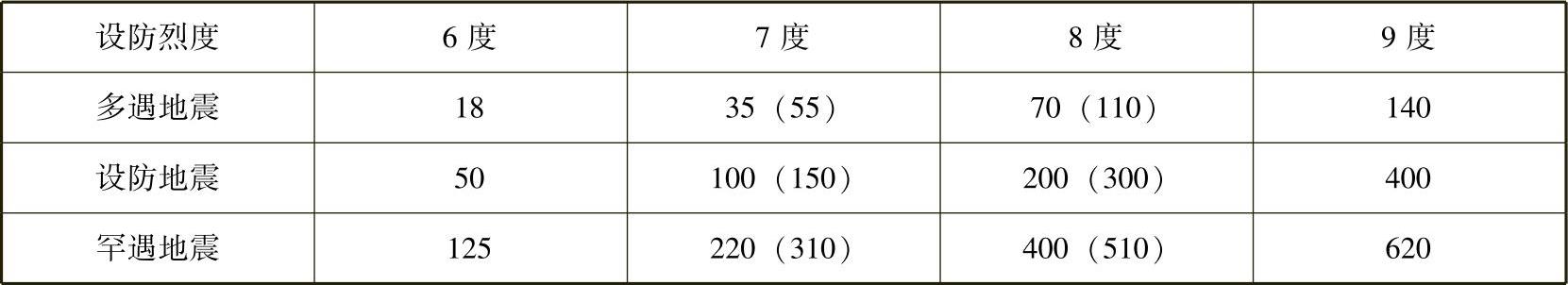

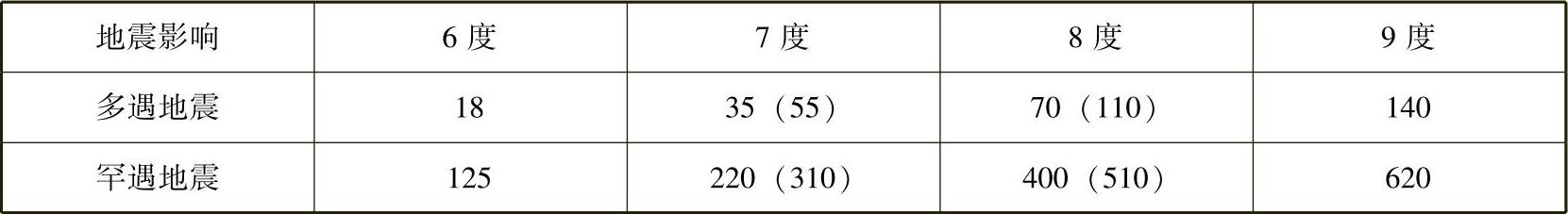

3 输入地震加速度的最大值可按表4.3.5采用。

表4.3.5 时程分析时输入地震加速度的最大值(cm/s2)

注:7度、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,此处g为重力加速度。

《建筑抗震设计规范》规定:

5.1.2 各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:

其加速度时程的最大值可按表5.1.2-2采用。

表5.1.2-2 时程分析所用地震加速度时程的最大值(cm/s2)

注:括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

【例4.6.3】 当高层建筑结构采用时程分析法进行补充计算时,所求得的底部剪力应符合下列何项规定?

(A)每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的80%

(B)每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的65%,多条时程曲线计算所得的结构底部剪力平均值不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的80%

(C)每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法求得的底部剪力的90%

(D)每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法或底部剪力法求得的底部剪力的75%

答案:(B)

由《高层建筑混凝土结构技术规程》4.3.5条规定可知。

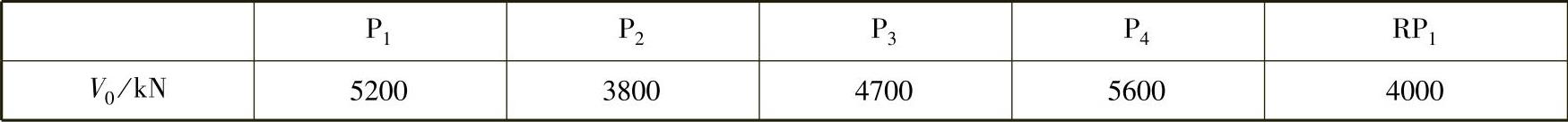

【例4.6.4】 某12层现浇框架-剪力墙结构,抗震设防烈度8度,丙类建筑,设计地震分组为第一组,Ⅱ类建筑场地。已知振型分解反应谱法求得的底部剪力为6000kN,需进行弹性动力时程分析补充计算。现有4组实际地震记录加速度时程曲线P1~P4和1组人工模拟加速度时程曲线RP1,各条时程曲线计算所得的结构底部剪力见表4.6.3。假定实际记录地震波及人工波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。试问,进行弹性动力时程分析时,采用下列哪一组地震波(包括人工波)才最为合理?

表 4.6.3

(A)P1;P2;P3 (B)P1;P2;RP1

(C)P1;P3;RP1 (D)P1;P4;RP1

答案:(D)

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.3.5条第1款,振型分解反应谱法求得的底部剪力为6000kN。0.65×6000=3900kN,0.8×6000=4800kN。

P2为3800kN<3900kN,不符合要求。故(A)、(B)不是正确答案。

(5200+4700+4000)/3=4600kN<4800kN。(C)不是正确答案。

(5200+5600+4000)/3=4933kN>4800kN。(D)是正确答案。

(四)结构地震作用效应计算结果的取值

《高层建筑混凝土结构技术规程》规定:4.3.5 进行结构时程分析时,应符合下列要求:

4 当取三组时程曲线进行计算时,结构地震作用效应宜取时程法计算结果的包络值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;当取七组及七组以上时程曲线进行计算时,结构地震作用效应可取时程法计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值。

《建筑抗震设计规范》规定:

5.1.2 各类建筑结构的抗震计算,应采用下列方法:

3 当取三组加速度时程曲线输入时,计算结果宜取时程法的包络值和振型分解反应谱法的较大值;当取七组及七组以上的时程曲线时,计算结果可取时程法的平均值和振型分解反应谱法的较大值。

【例4.6.5】 在地震作用下,高层建筑结构按时程分析法求得的底部剪力,若小于振型分解反应谱法所求得的底部剪力的80%时,其取值方法应符合下列何项规定?

(A)至少取振型分解反应谱法计算结果的80%

(B)按振型分解反应谱法计算的结果取用

(C)按时程分析法计算的结果取用

(D)按时程分析法计算结果的1.2倍取用

答案:(A)

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.3.5条第1款的规定。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。