在中国传统社会里,广大乡村民众信奉神佛并不是到名山大寺或者著名宫观,而是经常与乡村小庙发生关系。这些乡间庙宇或建于村内,或建在当地较有名的山上,与某个地域的民众生活息息相关,由此形成富有地方特色的民俗宗教传统。因此,要深入了解中国乡村百姓的宗教生活,离不开对某个地方的社会历史背景进行考察,具体分析那些乡村小庙是怎么建立起来的,与当地的宗族有什么关系,发挥着怎样的作用。台湾学界在20世纪70年代实行“浊大计划”时,就已注意到了这个问题,并借用日本学者提出的“祭祀圈”概念加以探讨,[2]此后又继续对相关问题进行讨论。[3]然而,台湾与华南地区相比,其宗族制度是较迟发展起来的。在宗族制度较为发达的华南地区,宗族与宗教的关系为何?显然需要作更加深入的调查探索,尔后才有可资比较的基础。

1998年9月和1999年10月,我和劳格文博士曾先后两次到泰宁县开善乡进行田野调查。在该乡过去称作开善上保的地方收集到颇为完整的族谱、碑刻等地方史料。特别是有的族谱详细记载了他们祖先建造庙宇、雕刻神像的历史,这对我们深入了解开善上保的宗族社会与民俗宗教传统具有重要意义。因此,本文拟以这些资料为基础,结合官修史志,对上述问题作一分析和讨论。

一

开善乡位于福建省泰宁县东南部。在明清时期,这个地方分为上、下两个保。开善上保即如今乡政府所在地及其附近地域,属该乡的北半部。乾隆《泰宁县志》云:县之南四十里“曰开善上保,图二,村六(大富、墩上、谢坊、肖坑、余坊尾、下坑);曰开善下保,图一,村四(青州、布头、池潭、铺溪)”。[4]可见历史上开善上保就比下保发达,村落较多。如今开善乡共有人口约一万,大多数集中于北半部,其中与本文关系最密切的是儒坊、余上、肖坑、墩上、洋坑这五个行政村,共辖有十几个村落,人口约占总数的60%以上。

开善的得名亦与上保这个地方的开发有直接关系。这里最早前来开基的有廖、杨两姓。据当地人传说:早在唐朝贞观初年,杨善桢就与廖轮、廖董钊父子率兵前往九嶂山镇压高海、高澄二寇。寇平之后,杨、廖二将军又奉旨在那里驻扎下来。他们见到九峰山下地势平坦,有两个山间盆地相互连接,形成一个葫芦形,因此就把兵器打造成农具,开发“葫芦二洋洞”。此后,廖董钊又将名字改成廖开,杨善桢更名杨善。“开善”这个地名即由廖开、杨善各取一字而来。

这个故事尽管听起来颇为完整,但如果细查廖、杨两姓族谱,则会发现疑点不少,很难令人完全相信。

杨姓在开善上保共有两支,历史上从未合修过族谱。一支居住在蓬边、墩上、肖坑等自然村,称蓬安杨姓(蓬边旧称蓬安坊);另一支聚居于洋坑,称隆兴杨姓(洋坑旧称隆兴坊)。其中蓬安《杨氏族谱》收有一篇写于明成化二十二年(1486)的序文,是迄今为止我们在开善所见到的最早有确切纪年的历史文献。该序文云:“吾家祖居将乐龙池,自始祖善公宦游于斯,提兵镇守葫洋二洞,始辟开善。绵绵延延,相传于兹矣。”同时还提到他们原来有一本族谱“草本”,是“原公”手录的,此次修谱即根据该“草本”核实,“逐一载明”。[5]这篇序文提到杨姓的始祖名杨善,并有“提兵镇守葫洋二洞”的事迹,但此事发生于何时并未详载。

至清道光三年(1823),有关始祖的事迹进一步充实起来。当年十一月,由修谱董事撰写的《序》云:

杨氏乃汉太尉震公之苗裔也。厥后子孙分居江州湖口,至唐末赐进士子江公宦游闽中南剑西镛州司户,解官因家镛州龙池都。而五传至时公,字中立,号龟山,登宋熙宁丙辰进士,官任龙图阁直学士,谥文靖公。生五子:长曰迪、次曰逈、三曰遹、四曰适、五曰造,皆登进士。我祖逈公生选,官参议。选生祥,字善桢,即吾族始迁一世祖也。宋绍兴间官任副总,与廖开公同僚,复命敕封司马,解组后遂卜长尾窠而居焉。[6]

这篇序文把杨氏的来源大大提前,从汉太尉杨震到宋朝理学家杨时,声称自己是杨时的后代。除此之外,还有几点是新的:①提到开基祖的名字叫杨祥,字善桢,而不是明代旧序中的“善公”;②明确开基时间在南宋绍兴间;③当时杨善桢“官任副总”,后来又是“敕封司马”;④“与廖开公同僚”,一起来到开善;⑤杨姓开基的地点在长尾窠。

此后,蓬安杨姓又有几次修谱,如同治九年(1870)、光绪二十九年(1903)、民国二十七年(1938),历次谱序均以道光年间的为蓝本,没有增加新内容。因此,道光三年(1823)的这篇序文可以说是奠定了杨姓解说早期历史的基础。也因此之故,杨姓族人把此次修谱称作首修,至1994年最近的一次为五修,而明代所修族谱就只能算作草创阶段了。

既然杨姓把自己开基的历史与廖姓联系在一起,那么就有必要再来看看廖姓的记载。廖姓何时开始修谱无从查考。如今我们所见到的是民国二十六年(1937)接修本。该谱收有一篇作于清嘉庆七年(1802)的《重修族谱序》(可见廖姓开始修谱不会早于清初),提到他们祖先前来开基的事迹:“吾族自轮公肇始,于唐太宗时官居武职,莅任樵城归化镇,命家子董钊公镇高海营。公在九峰山麓之下栖迟多载,迨至贞观二十一年始开基于苋坑口,统取名曰开善,廖坊塅居焉。”[7]该族谱还收有一篇未著年代的《廖氏家谱原叙》,亦删引于下:

时唐太宗四年庚寅岁正月十五日,幼公廖董钊寓到葫芦二洋,旷野之地并无人烟,深林茂盛,草木之山岗鹤哭猿啼、虎豹潜藏之处,所睹此山环水聚,告明州府,取名开善,廖坊住址,始辟地基,丕显规模。至辛卯年,同司马二人合口商议本地山场均公分下之业,各人一半,左边尽是廖董钊分下管业……思得二家甘和,对告二人,当天立誓,不许混乱争占,再无异说。恐后无凭,用立文字各收一纸,遗与子孙,永远证照。[8]

从这两份资料来看,廖、杨二姓确实有联手开辟开善的事迹。前引蓬安《杨氏族谱》说“与廖开公同僚”,这里廖姓说“同(杨)司马二人合口商议”分配山场。但也有一些相互矛盾之处,最主要的是廖姓的开基祖《谱》载为廖轮、廖董钊父子,而不是杨姓说的“廖开”。另外一点,开基时间廖姓说在唐朝初年,而蓬安杨姓说在南宋绍兴年间。可见清代廖、杨两姓的记载颇有出入。

再来看看杨姓另一支的记载。隆兴杨姓长期居住在洋坑(亦称杨坑),与蓬安杨姓的住地尚有一段距离。历史上他们没有什么来往,但都说是汉太尉杨震的后裔,而且对早期历史的表述在基本情节方面也很类似。隆兴《杨氏族谱》首修于道光七年(1827),是年的谱序云:

吾家自震公发祥以来,多历年所,传十五世讳胥马公者,唐武德元年官授兵部大司马,夫人童氏,生子一善生公。贞观二年郑御史劾奏,诏宣胥马公父子领旨封平寇元帅,平二洋洞高冠。贞观四年冬,捉寇入朝,上嘉其功,特降赐予,然恐余贼未尽,仍敕胥马父子屯兵镇守。至贞观五年,胥马公卜居杨坑,披荆斩棘,为开善一境草创之族。[9]

值得注意的是,这篇序文没有提到与廖姓合作的事迹,但都谈到来开善的目的是“平寇”。他们的开基祖名叫胥马及其子善生,其中“善生”很容易让人联想到蓬安杨姓所说的“善祯”。不过,开基时间却有很大不同。

同治七年(1868),隆兴杨姓再次修谱,所撰序文与上一次相比没有变化。直至民国二年(1913)三修族谱时,才加上了杨、廖二姓合作的情节,该序文云:

隆兴杨氏与予族同为汉太尉震公之后,溯始迁祖胥马公官授兵部大司马,于唐武德间同将军廖轮奉旨统兵征剿闽邵草寇高海、高澄。耀武扬威,直破葫芦之洞。兵精将勇,平伏高海之营。不崇朝而渠魁授首,枪一举而小丑投降。时值中秋佳节,公于马上掀须执戟而奏凯歌曰:“日出鸣笳万甲齐,渠魁歼却日才西。沿途尽踏鲸鲵血,翻怪归时滑马蹄。却好中秋正誓师,桂花香露拂旌旗。不因小丑妨佳节,马上犹呤看月诗。”遂与廖轮公入朝复旨。上奖其功,赐予甚厚。后恐余寇复萌,上复命公与轮公之子董钊公者守镇斯土。遂廖氏命开,杨氏命善,各辟其地而居焉。开善之名从兹而始,杨氏之居自是而立也。由此推之,胥马公实隆兴坊杨族之鼻祖也。[10]

十分明显,这篇序文已具有相当完整的故事情节,把明清以来杨、廖两姓族谱中某些不一致的地方都加以撮合,同时第一次提出了“廖氏命开,杨氏命善”的说法,因而把“开善”得名的情节也故事化了。按照一般规律,年代越远、越靠近当事人的资料可信度越高,而年代越迟、记述越完整的资料人为编造的痕迹却越加明显。上引这些资料,实际上很清楚地反映了这一点。

如果说,开善早期的“历史”至民国初年已被隆兴杨姓创造出来了,但并不等于说所有杨、廖各派都认同了这一说法,其中蓬安杨姓仍于1938年修谱时坚称“吾族自宋肇辟,迄今数百年”,即强调他们的始祖肇基于南宋绍兴年间。[11]但坚持原有的说法毕竟已经“落伍”了,特别是在其他族姓都说他们早在唐初就来开基的情况下,自己却迟了数百年,显然居于不利地位。于是1994年五修族谱时,蓬安杨姓也修正了自己以往的说法,把他们开基的历史提前到唐代:

吾观杨氏族谱,乃善祯公之鼻祖也,与廖董钊公同心创立开善,始于唐代无疑矣。祖贯陕西华阴县,至汉朝太尉杨震公十三代之苗裔,宦游在朝,于唐朝贞观二年谨遵帝饬,派为征伐南蛮九溪十八洞和闽邵泰以南九峰山高海、高澄二寇,对叠[垒]胜捷。平息二寇之后,见开善境内地面宽广,水秀山清,预后必有兴化,恋存于斯垦土创业,遂与廖公更名廖开,祯公为杨善,合称开善,由斯得矣。稽查县、乡两志和廖氏族谱,俱载雷同,是无诬矣。[12]开善上保住人杨照今来年老无嗣侍奉,只生一女杨仁娘,招赘本保伍湖归家为养老女婿,承袭宗枝,且照情愿投托伊亲当日三面说合。将祖遗产籍、祖坟、山场等项目尽行出拨,交与女婿伍湖承管,纳粮当差。所拨其约系是照承祖公分下各令户籍物业,与房亲内外伯叔兄弟各无干涉,并无重累。如有妄行争占以尊凌卑者,赍此文约经官陈告。所拨是实。

然而,序文作者忘记了这样一个基本事实:他们最早一份谱序作于明成化二十二年(1486),为九世孙维政所撰。如果杨善祯确实是唐朝贞观二年(628)来到开善,怎么间隔将近860年才繁衍九代人,平均每代约需100年!另一方面,所谓“稽查县、乡两志和廖氏族谱,俱载雷同”,亦是值得推敲的。我们查阅了乾隆三十四年(1769)所修的《泰宁县志》,里面没有只字提到杨、廖二姓与开善的事迹。至于《开善乡志》,那是1986年才编纂出来的,显然不能作为史料来看待。《廖氏族谱》已经在前面引用过,这里不必再赘。不过要说明一点,杨姓这次修谱确实是在查阅《廖氏族谱》之后才修改过来的。各个宗族之间相互参照谱牒,共同构建所在地的早期历史,这是开善历史故事产生的一个重要背景。

再进一步说,既然廖姓和隆兴杨姓都说他们的祖先早在唐初就来开善,那么,是否可以确认开善的开发早在唐朝初年就开始?其实问题并没有那么简单。我们曾查阅《新唐书》《旧唐书》,里面根本没有记载唐太宗派遣廖轮、董钊及杨胥公父子到九峰山镇压高寇之事,甚至连点滴的线索都找不到,如果说廖、杨两将军确实是唐朝大将,并且因为平寇受到唐太宗的赏识,这样的大事两唐书是不会不记的,地方史志也不可能毫无反映。况且,福建在隋唐时期还处在开发的初期,远在深山野岭之中的“葫芦二洋洞”朝廷怎么会注意?因此,有关杨、廖两姓早期开基的故事只能算是一种传说。而这种口头传说经过世代相传至清代才被普遍载入族谱,但说法不一;民国初年已开始出现统合;最近十几年又进一步被完善起来。

其实,一个宗族的开基故事里面有多少真实成分并不重要,重要的是它是怎么形成的,对于当地的居民产生着怎样的影响。如今我们一来到开善,很容易就听到上述故事。人们并不怀疑有些情节是出于虚构的,而把它完全当作信史来看待,就像相信有的神明会显灵的故事一样。这个故事不断在人群中间流传、加工,甚至诉诸文字,年复一年,它的“真实性”就更加牢不可破。它成了当地人普遍认可的一种基本观念。人们通过它来解说早期历史,塑造本地文化形象,增强向心力和认同感,同时借此来确立早期宗族的历史地位。

二

如果说杨、廖两姓是最早来到开善的,可以算是土著,那么迟来的宗族如何进入这个土著社会,与早期的宗族结合,进而创造出当地的民间信仰体系,就成了需要进一步讨论的问题。

开善上保现有杨、廖、江、伍、余、张、李、林等姓,其中江姓人口最多,且聚居于儒坊尾这个中心地带(乡政府所在地),历史上出过不少文人;而伍姓人口虽然少些,但文化也很发达,明清时期开善唯一的举人伍宁(明永乐十二年入仕)即来自这个宗族。[13]因此,江、伍与杨、廖这四姓氏在开善上保最为重要。

江姓祖居地江西,宋末元初因战乱才迁入开善肇基。据《济阳江氏族谱》载:“吾族始祖孟七公祖居江西南昌府南昌县铁树观,遭宋元之变,偕兄弟避锋于福建邵郡泰邑南乡开善梧桐山,竹篱茅舍而居焉。”[14]孟七公生有一子名文清,文清生三子:长伯安、次伯骥、三伯诚。现在开善江姓主要为伯安和伯诚的后代。伯安一支聚居于下坑自然村,伯诚一支则居住在儒坊尾街上。上引《族谱》资料又云:“及伯诚公善堪舆,相厥原隰,后迁杨家园,子姓繁衍,于是更名儒坊。长伯安公招赘下坑廖陈政公女,今为下坑之祖。次伯骥公,至十一代绍贵公招赘永兴陈坑丁姓妇吴氏,后嗣繁衍,遂集而居焉。”[15]如今在陈坑已无伯骥的后代,而伯安、伯诚两支的发展显然都与杨、廖两姓有关。江伯诚由于会看风水,后来迁往“杨家园”(即今之儒坊尾)居住。伯安则因招赘于“下坑廖陈政公女”,才在那里定居下来。可见江姓刚来开基时,家境并不好,主要是通过招赘等方式才逐渐融入本地社会中。

伍姓在开善的开基过程亦与江姓十分类似。伍姓原居住在将乐县阳源都,与开善紧邻。至元末明初,其九世祖仲让从阳源迁往开善,肇基于松林坊。仲让生有五子。其中长子伯驴仍居原处,后代繁衍于许屋、磜下、余地等村,二子、四子无传;三子伯犊入赘泰宁城关杨姓;五子伯湖亦入赘开善墩上村杨姓,此后他成为墩上的房头祖。我们在《安定伍氏族谱》中查到一份当年伍湖(即伍伯湖)与杨家签订的入赘契约,引录于下:

伍湖公承外父杨照公出拨文约

祖遗户籍列后:

一户杨照,系开善上保三图民籍,实在人口男妇三口:男子二口(成丁一口、不成丁一口)、妇女一口。事产:民地三分,租钞五文;民瓦房屋三间。

祖遗坟山列后:

(略)

大明洪武十三年十二月□□日 立出人杨照

证约人杨受、杨意、杨海、杨英、杨才中见人杨广[16]

从这份契约可见,伍伯湖入赘墩上杨家,一方面必须承担对杨照养老送终、“承袭宗枝”的义务,另一方面也继承了杨家祖先留下的财产。

伍姓在墩上的发展很有代表性。由于入赘杨家,就使得他们有了立足本地的坚实基础,同时又在这块土地上进一步与杨姓结合,发挥自身的影响力,建造庙宇,雕造神佛,形成了从宗族之内到宗族之外、具有各个不同层次的民俗宗教传统。

伍姓还在将乐时,就已经有了建庙塑神的历史。《安定伍氏族谱》载其八世祖锦峰公的事迹说:“公与兄玉峰公同创证果寺及宝灵庵,门首山顶建宝塔峰祈禳道场,坊尾又建报答庵。各捐田产约计千余。”又云:“公塑像一尊,安奉于将邑西乡证果寺正栋左廊楼上橱内,与兄玉峰公像共一橱。”[17]可见在宋末元初,伍玉峰、锦峰兄弟就已在将乐阳源祖居地建有证果寺、宝灵庵、宝塔、报答庵等寺庙佛塔,并有塑像。证果寺在阳源伍姓祖居地十分著名。我们曾到那里调查,在《阳源伍氏族谱》内亦找到一篇《证果寺记》,附录于下:

证果寺创于唐初,其来久矣。厥后代兴代废,延及宋末,仅留赤地。元至元间,有僧天然者本宋宗室,耻食元粟而逃于禅。我八世祖玉峰公悼宋室之沦亡,义天然之苦节,为重建证果以居之,复助田八百五十亩以饭其徒众,由是证果一寺遂甲闽之上游。无何,传仅数代,未满百年,元纲不振,群盗蜂起,寺宇复颓,僧众离散。我明太祖定鼎南都,四海永清,人民安堵,僧无住自邵武来,复募吾宗重建庄严佛像,金碧辉煌。[18]

由于伍姓原来就有奉佛建庙的传统,因此他们来到开善以后,继续崇奉佛教也就不足为奇了。

伍姓在开善最早供奉神佛的是其始祖仲让公。前引《安定伍氏族谱》记云:仲让迁往开善以后,在牛岭许建有一座祠堂,称清明堂。“祠堂内原塑观音一尊,于洪武六年因山崩压倒其堂,其观音塑像车迎至仁寿保天平峰庵安奉。于洪武十年八月内,天平峰住持萧保惠到家劝谕,装塑观音圣像一次,仲让公合家年庚俱载入心,以为古记。又施有水田一处,计租乙石正”。[19]仲让迁往开善大约在元朝末年。由于他对天平峰庵早有施舍,关系密切,因此,以后开善伍姓就一直把天平峰庵当成他们主要的施舍对象,由明入清,其嗣孙仍然以伯驴、伯湖二房的名义到那里施舍:

雍正二年,伯湖后裔在庵内立施主神位一座,并施有水田一处,计租二石八斗正。

道光二十一年八月五日,伯驴、伯湖两房嗣孙重新开光装塑观音圣像,仍入仲让公二代名字于心,用钱五千八百五十文。

同治六年,二房嗣孙又用钱四千文重新裱塑观音,于十九年十月二十一日卯时开光。

光绪十二年清明,仲让嗣孙重新开光观音圣像并三宝佛,安宝脏于心,以为记。[20]

除了天平峰庵外,伍姓族人还到本保及附近的庵庙捐塑神像,或者修建庙宇。有的以个人名义,有的则是全宗族所为。为了节省篇幅,以下将《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录》所载的有关资料引列成一表:

表1 安定伍姓族人捐塑神像一览表

(续上表)

从上表资料可见,这些捐塑的神像大部分是佛教的,尤其是观音、如来、三宝诸佛最为常见。伍姓早在宋末元初,就已在阳源祖居地建有佛寺,到开善以后祠堂内还安奉观音,此后经历明清以至民国时期,这种捐塑佛像的传统一直没变,可见民间佛教在这一地区的深远影响。

从捐献地点来看,绝大部分庙宇都在本地,但也有小部分远至将乐阳源以及泰宁城关。将乐阳源的圣水岩为隆兴杨姓先祖子光公所建,《杨氏族谱》对此有详细的记载。[21]《将乐县志》亦云该岩始建于唐贞观二年(628),南宋末年又有谢姓参与,[22]足见它是当地有名的佛教圣地。证果寺前已说过为伍姓所建。而泰宁城关的宝盖岩也是一处名胜之区,《县志》有载。[23]至于本保的龙德寺、龙兴寺,则都是始建于元朝庆皇年间。[24]

再从捐助的人名看,其中绝大部分都以个人名义出面,其中也有一小部分是以宗族的名义(仲让嗣孙)出现的,有的则代表伯驴派下某一房(亦瑗后嗣),但数量不多。值得注意的是,个人捐助的部分均是来自伯湖派下。伍伯湖于永乐五年(1407)、十年(1412)先后两次捐塑神像,他的儿子绍宗更是积极,捐塑了大量神佛,至其孙子思仁仍在继续。如果说捐塑神佛多少与财产实力有关,那么伍伯湖派下的表现显然与他们的特殊背景是有直接关系的。

伍伯湖来到墩上以后,一方面继承杨家遗产,广为捐塑神像;另一方面,还积极与杨姓族人合作,共同修建庙宇,招僧奉佛,其中最有代表性的是建于墩上的天福庵。

天福庵原来称作坑埂庵,最早是一座守坟祠宇。据《安定伍氏族谱》载:

祖建坑埂庵者,原为杨、伍守坟祠宇而设也。续于元末至正丙午年向谢坊廖德开以田相换即今庵基,移向迁右,改乳名天福庵。于大明洪武三年,施主伍湖公、杨仲七公、杨仲八公二姓,舍地名、租数、苗米前谱载名,二姓施田充饷,自此塑佛招僧。[25]

这里需要说明一点,所谓坑埂庵“原为杨、伍守坟祠宇”并不准确。据《伍氏族谱》记载:伯湖生于元至正十一年(1351),卒于明宣德四年(1429),享年79岁。明洪武十三年(1380)他29岁那年才入赘杨家(见前引入赘契约)。而在此之前的元至正丙午年(1366)伍伯湖才15岁,大明洪武三年(1370)19岁,此时他还没有来到杨家,怎么坑埂庵就成为“杨、伍守坟祠宇”?显然坑埂庵原来属于杨姓所建,与伍姓没有关系。只是后来伯湖继承了杨家遗产,因此他的后人在编《族谱》时就把天福庵的起源混淆了,从而掩盖了早期的真实情况。

这座天福庵在创建之初就与佛教有着密切关系。它不仅供奉佛像,而且招有僧人,充作佛教道场。前引《安定伍氏族谱》载《天福庵砧基引》一文云:

夫庵乃古迹道场,祀佛祖之香灯,传如来之教法,庵门为之天福。本僧姓谢名德友,投礼常日证果寺本寺无念性都寺(?)为僧,改名继友。从出家之后,修行学道,转此本庵,接待十方云水,专为祝圣道场,并非常住。后业檀越,一门积善,敬信三宝,大发善心,喜舍苗田、山林、地基,永充常住,万代留传。崇奉佛教,开阐莲宗,创立规模。又蒙施主喜舍山林、粮田、园地,永充常住,供佛斋僧。

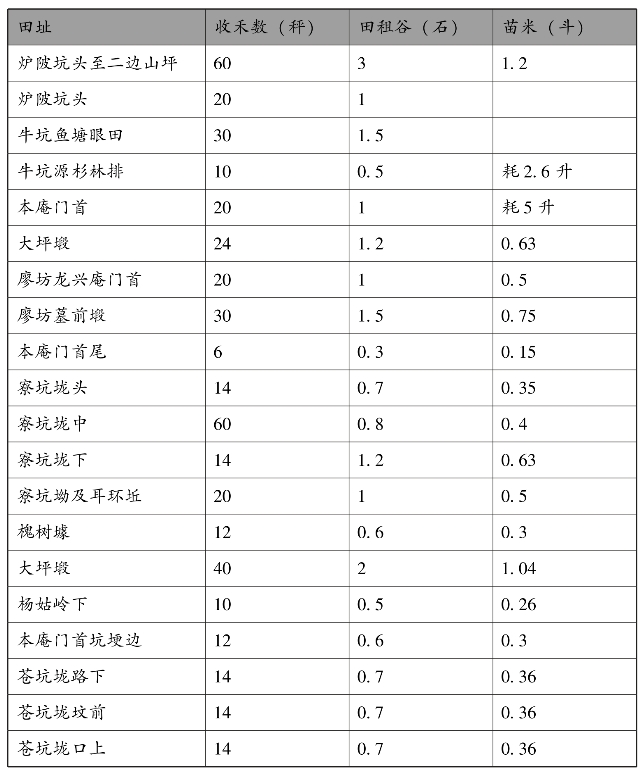

谢德友到天福庵当在明朝初年。此前他曾到证果寺为僧,后来捐舍了本庵后龙山林一片,充当住持。而伍伯湖(取代杨照)与杨仲七、杨仲八亦捐献了大量田产入庵,共计收禾(面积)921秤、田租44.35石、载苗米(即田赋)约21.47斗(详见表2)。除此之外,伍姓族人还多次捐塑如来、观音等佛像入庵供奉(参见表1)。至弘治十八年(1505),天福庵不慎失火,“庵被焚毁”,钟鼓尽失。此时,住持僧谢德友便将所有田产交与城西龙山观兼管。[26]万历二十年(1592),杨、伍两姓又重新铸造大钟,继续奉佛,但庵宇未复。直至清康熙二十二年(1683),道会司范通始“倡首檀越”,由杨、伍两姓族人重新“鼎建庵宇,塑佛装饰,重整山门”,天福庵又恢复了往日的气派。但后来由于道会司范铉清与城关梁姓“构讼争垣”,乾隆二十一年(1756)奉闽抚批饬将龙山观所属遗饷“急追归官,奏销公用”,天福庵亦因此遭受牵连,“仅存田租三石,乃杨、伍两姓施舍充庵,以为燃续香火灯油之资”,其余尽被官府没收。同治十年(1871),杨、伍两姓又重新装塑了三宝、如来以及弥勒、坚牢、韦陀、判官、力士等佛像,天福庵仍作为杨、伍两姓的主要庵庙持续下去。[27]

表2 杨、伍两姓施舍庵产一览表

(续上表)

资料来源:《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》,民国庚辰年(1940)五修本。

杨、伍两姓之所以积极兴建庙宇,招僧奉佛,与他们的家族利益是紧密联系在一起的。民间佛教的一个主要功能,即在于通过僧人的活动帮助百姓超度亡灵,追荐他们的祖先。反过来,受到照顾的祖先在族人看来也会荫庇子孙,以利于宗族的发展。因此,在宗族制度较为发达的地区,民间佛教以及出家僧人往往较为活跃,这两者相互依存。我们在前面已经谈到,伍姓来到此地开基以后,他们的祠堂内就供有观音。杨姓早在元朝就建立起守坟祠宇。杨、伍两姓结合以后,捐献了大量田产进入天福庵以为“燃续香火”之资,目的也是希望住庙僧人能照顾好他们的祖先。《安定伍氏族谱》说:

康熙三十五年间,杨、伍族众出价向江尔厚赎回贴埂田租乙石,并付住持领耕,当与道会李法彰串立合约为据。约载住持原有常例,议递年冬成十一月朔日荐祀杨、伍先灵,邀请杨、伍子孙备斋一餐,照烟每家一人赴席同饮。此是报本追远之意,毋得欺臧常规。[28]

同样的,在伍姓宗族里,他们经常到天平峰庵施舍,也是通过契约与僧人建立起相互关系:

又施有水田一处,计租乙石正,土名坐落仁寿保肖坑观音坵,于雍正二年十一月二十日僧宏明同僧量立合同领字一纸,实扣米租五斗正。评中议定斋仪铜钱玖拾五文,共在伯湖公叁百陆拾文之内,每年清明节日付墩上伯湖公嗣孙料理买香烛之资。[29]

庵庙僧人领受族众施舍的田产,他们就有义务为施主服务。而这些议定的“斋仪”常规,既体现了施主的权利地位,同时也是与祭祀祖宗的目的联系在一起。这在华南民间社会中极其普遍。

另一方面,以个人或宗族的名义捐塑神像,也寄托着保佑子孙平安的强烈愿望。凡是民间捐塑的神像一般都入有“宝脏”,里面载有捐助者家人或祖先的名字。如洪武十年(1377)伍仲让到天平峰庵装塑观音圣像,“仲让公合家年庚俱载入心,以为古记”;至道光二十一年(1841),伯驴、伯湖两房嗣孙又去“重新开光装塑,仍入仲让公二代名字于心”。洪熙元年(1425),伍绍宗在中华庵捐塑观音大士、护法善神共三尊,“俱纯全金身”,“入银心记一两八钱、银牌一两,载合家男女年庚在内”。康熙四十年(1701),伍正潜重新装塑思仁公捐施在天福庵的一尊佛像,亦将“合家男女长幼年庚载入心记”。[30]这些佛像均入载有人名、年庚,它的含义是清楚的。有的神像并未入载捐施者家人或祖先的名字,而是入藏银心、锡心、银牌、铜铃、铜镜,甚至“明朝宝钞”等,它的用意同样也是为了得到神佛的特别保佑。有施舍就希望有回报,这是民间普遍捐塑神像最基本的内在动力。

当然,族人捐塑神像除了祈保平安外,还有一个目的是为宗族争得荣誉。某姓捐塑神像一般都与施主的姓氏联系在一起,特别是有的神像在同乡各姓之间轮流供奉,它的影响力就更大。[31]有关这一点,我们在下面还会谈到。

三

宗族与神明崇拜的关系,并不是全部体现在宗族利益方面。换句话说,尽管宗族利益是最基本的,但有时宗族与宗族之间的共同利益也起着十分重要的作用。

在杨、伍两姓聚居的自然村里,除了原来就有的天福庵外,还有全村各姓一起建造的神坛和庙宇。神坛亦即社坛,一般设于村子水口。关于墩上社坛的起源和变迁,《安定伍氏族谱》有段详细的记载,引录于下:

门首上阳公墩是杨、伍、李三姓于洪武年间建立社坛,续于康熙甲寅年,杨、伍、李三姓各出钱建立石碑,结砌“通天民主”。又于乾隆甲申年三姓向许厝伍留潘本处众田对换壹植,结砌大路一条。又于乾隆三十一年丙戌岁庚子月乙末日己卯时鼎新建立庙宇,俱系杨、伍、李众姓乐助,名字题梁载明。[32]

杨、伍、李三姓共同设立社坛始于明朝洪武年间。当时伍伯湖公刚来到墩上,就与其他姓氏合作共立社坛,足见社坛的设立与村庄形成的历史几乎同步。刚开始时墩上社坛还比较简单,直至清康熙十三年甲寅(1674)才建立“通天民主”神碑,至乾隆三十一年(1766)又鼎新建造庙宇,至此达到了一定规模。

道光二十一年(1841),杨、伍、李三姓还在他们住地的下砂建造一座公房。该地基原为伍伯湖所有,由于年代久远,楼宇倾颓,“众念是三姓下砂,且属最便之处”,于是商议杨、伍两姓将地基让出,又有人捐出园地以使其方正,三姓“共襄盛举,照烟均派,择户捐资,卜斯竖柱重新鼎建房屋”;并于当年立下契约,规定“后日或延师课读,或设席饮酒,三姓凡有喜庆诸事”,俱可在这座公房内“为局”。[33]这固然反映杨、伍、李三姓的密切关系,同时也与此处属“三姓下砂”这个风水观念直接相关联。

在一个村子里,水口(社坛)、下砂、案山、后龙往往是全体村民共同关心的焦点。这些地方营建得好坏事关全局,而不是代表某姓宗族的私利,因此共地域的风水观念往往是导致各姓宗族联合行动的基础。墩上的案山也是由全体村民共同拥有的。《安定伍氏族谱》云:

一、案山坐落江宅门首,江、杨、伍、李四姓相共,于康熙四十四年串立合同文约为照。

一、案山坐落下渠路墟坪边,计租乙石,代本坊杨正文买,去价纹银九两正。李姓出钱壹千外,出人工共堆案山。余剩田一坵,付太平祠住持装香。[34]

这里提到的两座案山,前一座明确属江、杨、伍、李四姓共有,后一座似乎为伍、李两姓所有,并且共同堆筑,使之更符合风水上的要求(一般堆筑成“笔架峰”,又称“文峰”,据说有利于出文人)。而与之相联系的太平祠,亦是四姓共同参与。该《族谱》还记云:

太平祠立于大坪壉鼻下,后改于今渠隔岭下建立庙宇,装佛金身。适至雍正元年,杨、伍、李、江四姓又重新建造,四(姓)名字题梁载明。[35]

这座改建于渠隔岭下的太平祠,其实早在明洪武以前就已存在,伍伯湖公“入赘契约”就有提到他继承的祖坟山一座“坐落渠隔岭太平祠后”,可见它原属于杨姓所有,后属杨、伍两姓,而至清雍正元年(1723)重新建造后,变成为杨、伍、李、江四姓共同拥有,招僧奉佛。

除此之外,墩上还有一座太平庙,其来历也十分类似。这座太平庙早在明宣德二年(1427),伍伯湖之子伍绍宗就捐塑了福善王二尊、天官一尊在内安奉。清咸丰九年(1859),绍宗嗣孙又重新装塑了天官神像。而至同治十年(1871),转由“杨、伍、李、江四姓装塑福善王一尊,阳公、阳母各一尊”入庙供奉,同时“各入有内脏为记”。[36]这座庙宇亦是由某姓私庙转化为公庙,里面新塑的则是代表“社”的阳公、阳母(当地人把社公又称作阳公),即代表全村利益的村落保护神。因此,墩上各种神坛、庙宇以及公共场所的兴建,无不与共同的风水观念和现实利益联系在一起。

在一个村子里,水口的社坛以及全村的后龙山往往最令人关注。当地百姓认为,社公把持水口可以挡住各种邪气鬼怪入侵,甚至连老虎要入村也必须先征得社公的同意。而后龙山即象征着财源和福气,因此后龙的龙脉也是万万不可破坏的。一个代表安全,一个代表财富和兴旺,这是传统社会平民百姓最一般的需求。因而不仅墩上村民有这种意识,在周围其他村落也同样存在,具有普遍的意义。如蓬安杨姓,早在南宋绍定三年(1230),就已在“本坊衍尾建立里社阳公尊坛,永为合坊护庇”[37]。这座社坛后来成为本坊杨、廖两姓的保护神。明万历以后,还因故与村民发生纠纷,最后立下《社坛批据》一纸,以保证其风水地位不受侵害,兹移录于下:

彼处地名蓬安,原杨姓与纸笔坑廖姓,原两姓始祖在彼开创立屋居住,又在本坊衍尾安立社坛福主之神,相传至今。经历数朝,曾于明万历三十七年被本坊杨孔亨将父骸盗葬于社坛后,致合坊杨、廖两姓人口不宁,控告审结,押令移迁,曾立印照为据。兹今雍正十三年四月内,有本保安仁坊杨姓修整祠堂,觑见社坛前路傍原蓄留杉木三根,藉社坛后土墙基下原系伊族杨绵于明万历三十一年三月向伍宅买生坟乙圹,意欲混争强砍,后凭亲友廖九如、江用舟等踏看明白,其杉木与杨绵坟山无干,后方合族允息。诚恐日后再行混占,执此为据。

雍正十三年九月□□日批[38]

可见社坛的地位是超宗族的,尽管同姓族人侵害到这个风水利益,仍会引起全体村民的一致反对。

在后龙方面,有关保护龙脉、严禁砍伐后龙山树木的合约、禁令比比皆是,我们在开善各姓《族谱》中都发现有这方面的记载,这里仅举《济阳江氏族谱》所载江、伍两姓立于民国二十二年(1933)的《严禁后龙山合约》为例:

立禁后龙合同字人江起胜、伍鹤章、江斯凤等,今因民国贰拾一年壬申岁一阳月,承蒙族中元山公之灵,亲临上坛扶笔,于沙盘题出:“地方之衰颓,皆由后龙斧斤伐之太甚,良可慨已。”试思元山公神归紫府,诚有爱惜地方之心,而士农工商竟无爱惜地方之意。古语云:地方要穷,作罢后龙。诚哉是言也。于是,江族踊跃邀同伍姓合口商议,各人允诺:江姓有主之山无论松杉杂木,尽归公益。而伍姓有主之山无论松杉杂木,亦归公益。唯坟墓各管各业。所有两姓杉木,只许修整本坊水尾桥梁、神庙,方可砍伐,亦应江、伍两姓合口商议,共襄其事。两姓和平相交培养,兄子如邻子,吾翁即若翁,庶几地方后日之兴。约过数十年,房房发福,户户兴隆,而互乡(相)变为仁厚之俗殆末可量,岂非由立禁后龙合同之功乎。且立禁后龙合同之功,(非)众人之力,实元山公之力也。自后倘有违禁者,照烟分肉半斤。今将族长、房长花名开列于左,父教其子,兄戒其弟,累世轮流,上交下接,继继绝绝,勿替引之。兹两姓立禁后龙合同,改换前非,藏于水尾龙门桥文昌阁墙内,刊于石碑之上,以致万古不忘,世世积德,代代荣华,不胜欣幸之至,永远遵行。此是两姓甘允,各毋反悔,用立合同禁约一样二纸,各执一纸为据。

中华民国贰拾贰年癸酉岁二月□□日 立合同禁约字人:

江起胜、斯凤、其屺、其舜、其惠、吉荣、征云、永茶、其昂、采南、征龙、征韶、征煌、斯琏、征行、斯伟、斯明、斯埙

伍鸿章、书文、建惠、明扬、鸿水

代笔人赣宜吴润清[39]

这份《合约》是江、伍两姓为保护儒坊尾的后龙山而订立的,文中反复强调保护后龙对地方兴盛的重要性,同时谈到《合约》签订之后,要“藏于水尾龙门桥文昌阁墙内,刊于石碑之上,以致万古不忘”,显示村民的重视程度。

《泰宁县志》说:泰邑“俗好言风水。虽文庙之重,不惮五迁。持论则曰,某门宜塞,某路宜改,某地宜培,皆为通邑生聚科名起见,此公言也”。[40]俗好言风水也往往会导致村民之间的摩擦和竞争,但共地域的风水观念,在华南民间宗族制度较为发达的地区,又往往是宗族与宗族之间相互合作、共同营造居住环境的重要内在因素。

四

如果说在一个村子里,共地域观念产生出村一级的神坛,那么在更大范围内,这种观念就会形成区域性的庙宇及其神明崇拜活动。我们到开善乡调查就听说,过去开善分为上、下两个保。上保的“阴间衙门”是广惠庙,下保的则是距乡政府40多里的十保庙(址在岩坑村的村尾),而整个开善的“总阴间衙门”为均庆庵(址在肖坑)。

开善上保的广惠庙就建在儒坊尾街上,庙内供奉的主要神明为孚济侯王。关于这尊神明及其庙宇的来历,杨、廖、江、伍四姓《族谱》均有记载,其中以道光二十八年(1848)各坊代表所订的《广惠庙合同契约》最有代表性,现引录如下:

立合同禁约人江瑞智、杨俊兴、杨章如、江兴万、余兆元、萧九德、黄维岳、伍恩水、江启斌、江月耀等,为严禁盗卖庙基,以杜争端以全先德事。缘合保于南宋绍兴十四年所建广惠庙之地基,并挨左厨房墙边庙田共计租肆石正,系双溪、桂溪二坊先祖江虚公所助,越今七百有余岁,各无异议。近因虚公后裔不善继承,私将原舍庙基、田租肆石出卖两次,以至两造纷争,几成构讼。梁建伦、梁达宜等谊属姻戚,不忍坐视,从中劝合保与忠政坊人等,将两造所买庙基契据俱当神前焚毁,以免争端。经中严立禁约。自禁之后,凡虚公子孙,不得妄生利心,私行盗卖;合保人等亦不得盗买。如有倒题年月,私造伪契,盗卖盗买庙基情弊,或当时闻知,或后日查觉,除将契约追销外,仍重罚钱数百千文,充入广惠庙内为公费。如其不遵,即鸣官究治。至庙日久颓朽,或遭回禄,仍需合保照原公建。即合庙神佛,忠政坊左厅社坛、江虚公神位,俱各照旧建立安置,各坊不得复生异议。此系公众议妥,恐口无凭,用勘立合同禁约一样拾叁纸,各亲手花押,分执一纸,永为铁据。

一批明,其庙日后或重新鼎建,仍照旧分作叁厅两廊,中厅安奉孚济侯王诸神,右厅安奉如来诸佛,左厅忠政坊安奉里社与江虚公神位。批照。

一再批,各坊另助有田租,递年备办东斋常规,听助主与住持议定,与众无涉,不得异言。批照。

大清道光贰拾捌年岁次戊申六月谷旦 立合同禁约各坊芳名列后:(https://www.xing528.com)

忠政坊 江瑞智、江士荣、江振樘、江道峒

新兴坊 杨俊兴、杨允升

墩上坊 杨德高、伍成标、江林宝

蓬安坊 杨代兴 纸笔坊 廖宏彰

下坑坊 江士宝 安仁坊 杨章如、杨春茂

大埠坊 江兴万、江宏受

余源坊 余兆元、余兆鳌、余自材

上坑坊 伍恩水

枫林坊 廖启云、黄维岳、廖文德、杨启梧

崇仁坊 萧九德、张德祥

隆兴坊 廖宗耀、杨德厚、廖启炳

水东坊 余应高、杨德仁

忠和坊、太平坊、余地坊、大圳头、布源坊、牛角壉、柿树坪、上峡、长尾窠、牛岭排、杉林坊、傀儡磜、上东坑

双溪坊 江启斌、江日明

桂溪场 江月耀、江月梁、江月绍

中亲 梁达宣

代笔人 梁建伦[41]

这份《合同禁约》尽管主要是为禁止盗卖盗买庙产而订立的,但它所涉及的内容相当广泛,从中可以清楚看出广惠庙的起源,以及庙内设置和它在民间信仰中的重要地位。

关于该庙的起源,《合同禁约》谈到是由“合保于南宋绍兴十四年”即1144年建立的,地基由“双溪、桂溪二坊先祖江虚公所助”。然而细加究查,这里颇有问题。前已谈到,开善江姓是宋末元初从江西南昌迁来开基的,至今才繁衍26代。怎么人还没来就已捐献了建庙地基?蓬安《杨氏族谱》亦有一文谈到庙的起源:

原祖陈郎公于南宋绍兴十四年创建广惠庙,装裱孚济侯王一尊、左右二尊,其庙地基原是双溪、桂溪江虚公所助。于绍兴十九年因陈郎公女金莲适配墩上伍姓,见其事父至孝,将孚济侯王一尊赠与金莲,以为千古表记。[42]

这里虽然同样提到庙基由江虚公所助(可能受《合同禁约》的影响),然而强调该庙是由杨姓三世祖陈郎公创建,并且装塑了孚济侯王及左右共三尊神像。从开善的早期历史来看,这种说法较近情理。但也有一点并不准确,所谓绍兴十九年(1149)陈郎公女“适配墩上伍姓”云云显然有问题。前已谈到伍伯湖入赘墩上在洪武十三年(1380),而且有原始文书在,南宋时伍姓还在将乐,人还没来怎么就已称作“墩上伍姓”,令人费解。可见民间族谱错乱、更改史实的现象十分严重,在使用时务必多加小心。

由于杨姓较早来到开善开基,因此侯王崇拜最早从杨姓开始是可信的。只是后来由于江姓在儒坊尾发展起来,而且当时各姓宗族也有一定的发展,因而由江虚公捐助地基,合保众姓才在儒坊尾建起了庙宇,但时间已在元代之后,很可能是在元末或者明初。

江姓在广惠庙中有较特殊的地位。前引《合同禁约》说:“即合庙神佛,忠政坊左厅社坛、江虚公神位,俱各照旧建立安置,各坊不得复生异议。”又云:“其庙日后或重新鼎建,仍照旧分作叁厅两廊……左厅忠政坊安奉里社与江虚公神位。批照。”由于庙基是由江虚公捐助的,因此江姓单独占有全庙约1/3的使用单位,而供奉在左厅的“里社”神坛即儒坊尾(忠政坊)的社坛。亦是说该庙不仅为合保公庙,而且也充当江姓保护神的祀奉场所。

另一方面,由于杨姓最早祀奉孚济侯王,后来又有伍伯湖入赘杨家,从杨姓手中继承了孚济侯王神像一尊,因此杨、伍两姓一直拥有雕塑侯王及其他神像的权利。他们对这点十分重视。前引蓬安《杨氏族谱》说:由于杨金莲事父至孝,“将孚济侯王一尊赠与金莲,以为千古表记。自后,我族裔孙不得异言争占,如有破坏金身,听其伍宅入脏入记,我族裔孙料理左右神像二尊”[43]。明洪武十九年(1386),杨诚忠装塑左右两衙神像,“屡次装裱,俱有谱券,历载详明”。至清顺治十六年(1659)、乾隆四十年(1775)、道光十五年(1835)、咸丰九年(1859)和十一年(1861),曾多次重新装裱或新塑,并入有宝脏,同时在道光十五年,还“用石砌左右二衙神殿,其费用等项,俱是端午、陈郎二公嗣孙共出”[44]。至于伍姓方面,其《族谱》对雕塑孚济侯王一事更有详细记载,引其中一段于下:

成化元年八月,伍思仁公请塑佛匠于十八日为始兴工,雕装福主敕封靖惠孚济侯王前尊神像一尊,充入广惠庙永镇香火。俱历年奉,虽属通保而福主神像乃我墩上伍氏一姓独力雕装。原系祖遗,我子孙世世代代永远留传。后岁久年深,欲重复装饰,必仍我族一姓独力捐赀,不许他十方众姓同心喜助。故明嘉靖三十七年戊午岁五月十九丙寅日己丑时重(新)开光,系我族子姓铛、益旋、袭举等率领一族三房人等各抽赀财重新装饰。续于康熙四十年,仍系我墩上伍氏之族正荣、正仁、添养、正琳、正迁、正潜等统领合族子姓重新开光,心记铜镜一面、铜铃一只、明朝宝钞一纸载五十两,及前后两次族姓名字具载在内。是福主神像整旧更新,皆系我伍族之人,世为吾一家之事。自后万禩千秋,遇欲重装福主,凡我伍氏子姓,即值时势艰难,亦必同心竭力,勉强从事,万万不可假手于他坊善姓,坠前人之功德,替后代之留传。后为我伍氏之子孙者,其敬而承之,谨而记之。[45]

至乾隆十三年(1748),伍伯湖嗣孙又捐造孚济侯王轿一乘,约费铜钱一万文。道光十三年(1833),重新装塑孚济侯王金身一次,并造神轿一乘,共享钱一万有余。咸丰十年(1860)春,由于太平军余部对庙的破坏,伯湖嗣孙仍将神像重新装塑,重造神轿一乘,共享钱二万六千文。[46]

江、伍两姓都是较迟前来开基的宗族,但他们通过捐助地基或者捐塑神像等方式,在当地神明信仰中发挥着自己的影响力。我们到开善调查时听江姓族人说,以前每逢开善上保众姓迎侯王,广惠庙门首就要挂一盏灯,每十年当中有九年要挂姓江的,一年挂墩上伍姓的。当地有句俗语“十年灯笼九年江”,即指这个意思。为什么江姓十年当中要挂九年的灯?江姓人说,是因为他们有个祖先明朝年间运粮上京城,受到皇帝赏赐,于是他向皇帝请封了“孚济侯王”,有功于乡里,因此江姓有这个特权。至于墩上伍姓,当地人都承认侯王神像是他们雕塑的。墩上伍姓族人甚至说:“大家迎菩萨,都是迎我们的。”可见宗族通过传说、口碑以及实际行动(捐助),来不断巩固和加强自己在本地的荣誉与地位。

然而,开善上保的广惠庙毕竟是众姓共建的,江、伍两姓尽管地位突出,但仍然不可为所欲为,必须受到公共利益的制约。而维护这种公共利益的法律依据,就是众姓订立的《合同禁约》。广惠庙作为公共庙宇,凡有损坏必须由各坊出资共同修建。乾隆三十九年(1774)二月初五日夜,广惠庙被火烧毁,仅孚济侯王等三尊神像幸免于难。于是“合保商议照烟公派乐助,即择本年九月初八日午时鼎新建造”[47]。至次年(1775)合保又商议利用“建庙余资新塑侯王神像一尊”,以作为众姓共有的神像。[48]因此,如今我们到广惠庙调查,当地人仍能准确无误地辨认出哪尊侯王是墩上伍姓的,哪尊是合保众姓的,哪两尊左右附神(亦称“文班武列”)是杨姓拥有的。

广惠庙的孚济侯王当地人称为“大阳公”。所谓“大阳公”,实际上是地方保护神。在村社的范围内,它被称作阳公、社公或福主,含义是一样的。也因此之故,当地居民把广惠庙称作“阴间衙门”,就如同城关的城隍庙一样,辖有一片地域,只不过所辖的地域范围有大小、层次有高低不同而已。

开善上保的民众对孚济侯王十分崇信,以前每年正月初二日至初六日,广惠庙周围各村社的民众就要组织起来,按照固定的路线抬侯王到各村巡游,前后历时五天。与此同时,广惠庙门前开始演戏,直至正月十五或者持续到二月初才结束。演戏开支或由个人捐写,或由某个宗族按房均摊,并不固定。[49]广惠庙不仅是开善上保的信仰中心,而且也是附近居民常去集中活动的一个场所。特别在庙会期间,广惠庙内外到处都是人群,成为当地最热闹的地方。如今,在庙内还保留有一块立于嘉庆十一年(1806)十一月的碑刻,内有七条禁令,具体如下:

本县正堂何示,广惠庙禁条:

一禁不许开押花会。

一禁不许唱采茶戏。

一禁不许开场赌博。

一禁不许存留乞丐。

一禁不许起架屋厂。

一禁不许堆积柴木。

一禁不许酗酒斗殴。

嘉庆十一年十一月吉旦

从禁令的内容看,主要是针对庙会而订立的。演戏、赌博、乞丐、酗酒、斗殴,是农村庙会期间普遍出现的现象,可见官府关注的重点在于社会治安方面。

该庙还存有另一块碑刻,不著年代,但估计亦是立于嘉庆年间,所涉及的内容主要是如何教化乡民问题。此类碑刻较少见到,全文抄录于下:

特授邵武府泰宁县正堂加五级纪录十次记大功八次何,为遵请圣谕事。照得礼义为风俗之原,士子为四民之首。尔等既生逢盛世,自应勉为淳良。忠主孝亲,是其本性;务农守分,何非良图。然而贤愚不等,邪正殊趋。我皇上奕世,勤民务归于德,是以圣祖仁皇帝既有圣谕以谕之,世宗宪皇帝复有广训以训之,及本上即位,复谆谆告诫,颁布施行,其所以为尔士民者切矣。士子初八黉宫即有恭默之旨,官吏朔望到庙特立讲解之程,诚煌煌乎盛典哉。但乡隅僻居,岂能皆至乎?城邑则独为遗已,未免有憾于沾濡。本县因亲催国课至于南乡之开善。按其风土,颇有急公之诚;察其士民,俱惟本业之事。盖甚乐其俗之朴,而恐其未尽喻乎圣化也。于是率开善之父老子弟,群集于里社之广惠庙,而命绅士庠生等以讲解之。始以官音,继以土语,弟令其明白晓喻,自然入耳悦心。维时观者如堵,不减圜桥之休声;民皆向风,无殊舞巷之雅化。虽曰民可使由不可使知,而非知之则何以由之哉?爰念乡民闲少忙多,不能朔望来此遵读,因从其请,即于春秋祭社之日,俾讲说之,仍不失读法讲社之意。将见日新月盛,迁于善而不知谁为;俗美风清,助圣化而永遵勿替。唯尔多士为之倡焉。其仪如左,不可忽诸圣谕。请出庙中所立木牌,将香案向北行三跪九叩礼讫,然后登坛讲说。始用官音,遵上谕也;继用土语,通群听也。讲时不可喧哗,如有违者,许尔士民指名禀报,照律治罪。

司讲圣谕名次:即选教谕江起俊、庠生江骐、庠增生杨春钟、庠生江起标、起倧、庠生江起鹑、起鶰、起铭、起仑、庠生江龙、登青、太学生江起任、起钟、起倬、起琼、起窿。

忠政坊江瑞兴、振谋、振猷、起钟、斯茂

上坑坊伍廷枢 大埠上金南

蓬安杨文光 肖坑杨永明、廖宏岱

墩上杨世亨、伍元寿、贵芳 谢坊廖星福

洋坑廖星良、杨星景 水东杨章元

枫林坊杨正昌、廖振恕

从这份碑文可见,官府对乡村庙宇的重视,在于利用它来作为宣讲圣谕、教化乡民的场所。每当春秋祭社之日,乡村士绅就有义务在庙内向民众宣讲。“始以官音,继以土语”。用官音是为了“遵上谕”,继用土语则“通群听也”,即要达到让普通百姓都能听懂接受的目的。讲解时须遵守一定的礼仪规范。民众听讲时更不许喧哗,否则要“照律治罪”。官府利用庙宇来宣布政教,显示在传统社会中官方政治与底层社会之间的互动关系。乡村主要庙宇不仅是民众信奉神明的中心,同时也是某个区域的政治中心,乡村知识分子在此扮演着重要角色。

五

通过以上论述可以看出,开善上保的民俗宗教传统丰富多彩。从祀奉神明的场所看,既有以宗族为单位建起的庙宇,又有全村各姓一起建造的神坛、村庙,同时还有更高层次的跨村落、跨宗族的区域性庙宇。这种由不同层次坛、庙构建起来的民俗崇拜体系,与当地宗族社会的形成及其结构紧密相连。

就某个宗族而言,族人捐资建庙或者雕塑神像,目的是让家人或本宗族成员能得到神明的保佑,即为了本宗族的利益。而在一个村落范围内,共地域的风水观念往往是促成各姓之间合作的基础。村民们共同建造水口社坛、保护后龙、堆筑案山,共同维护和享受着他们的风水利益。这种共地域观念推而广之,就形成整个开善上保众姓共有的广惠庙及其孚济侯王崇拜。人们通过举办庙会、共同出资修建庙宇、雕塑神像,甚至订立契约,来确立和加强彼此之间的联系和地位。历史传说、神明故事等也有助于住地居民凝成共识。另一方面,强宗大族和乡村知识分子在地方公共事务中发挥着突出作用,宗族利益与整体利益是相互交织在一起的。官方与民间的互动关系也在这座区域性庙宇的功能中体现出来。

最后还需要看到,尽管开善上保的民俗宗教传统多元,但民间佛教在这一地区具有较深的影响力。早在宋元时期就有人到寺庙施舍捐塑佛像,祠堂里供奉观音,村内建有守坟祠宇及庵堂、招僧奉佛等,尤其是捐塑佛像、施舍田产的传统一直持续到民国时期。民间佛教与地方宗族势力紧密结合在一起,住持僧人与宗族之间的关系相互依存,建立在契约的基础上。这是民间佛教在这一地区长期存在和播展的重要社会基础。

【注释】

[1]本文为“宗教与中国社会:研究领域的转变、启迪与中国文化”国际学术研讨会参会论文,2000年5月29日—6月2日,香港中文大学。

[2]施振民:《祭祀圈与社会组织:彰化平原聚落发展模式的探讨》,《“中央”研究院民族学研究所集刊》(台北),1975年第36期。

[3]参见许嘉明:《祭祀圈之于居台汉人社会的独特姓》,《中华文化复兴月刊》1978年第11卷第6期;林美容:《由祭祀圈到信仰圈:台湾民间社会的地域构成与发展》,载张炎宪主编:《中国海洋发展史论文集》第三辑,1988年。

[4]施文燽:《泰宁县志》卷一《舆地志·里图》,乾隆三十四年(1769)修,泰宁县地方志编纂委员会1986年标点(以下简称乾隆《泰宁县志》)。

[5]蓬安《杨氏族谱》卷首《原序》,1994年五修,木刻本。

[6]蓬安《杨氏族谱》卷首《原序》,1994年五修,木刻本。

[7]《廖氏族谱》卷首《廖氏重修族谱序》,民国丁丑年(1937)接修,木刻本。

[8]《廖氏族谱》卷首《廖氏家谱原叙》。

[9]隆兴《杨氏族谱》卷首《旧序》,同治戊辰年(1868)重修,木刻本。

[10]隆兴《杨氏族谱》卷首《杨氏三修族谱序》,民国二年(1913)三修,木刻本。

[11]蓬安《杨氏族谱》卷首《族谱重修新序》。

[12]蓬安《杨氏族谱》卷首《五修族谱新序》。

[13]乾隆《泰宁县志》卷八《选举志·举人》。又参见《开善乡志·历代文人品职一览表》,1986年油印本,第261~264页。据该表统计,明清时期开善共出现举人1名、贡生14名、生员50名,其中伍姓出举人1名、贡生1名、生员6名,江姓出贡生10名、生员32名,杨姓出贡生3名、生员9名,伍、江、杨三姓约占全乡获功名文人总数的95.4%。

[14]《济阳江氏族谱》卷首《序》,民国丙戌年(1946)五修,木刻本。

[15]《济阳江氏族谱》卷首《序》。

[16]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》,民国庚辰年(1940)五修,木刻本。

[17]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·锦峰公事实》。

[18]《阳源伍氏族谱·庵记》,1996年重修,木刻本。

[19]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·仲让公事实》。

[20]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录》。

[21]隆兴《杨氏族谱》,民国二年(1913)三修本卷首《旧序》云:圣水岩为杨子光兴建,时在南宋祥兴年间(1278—1279)。又,该《谱》同治戊辰年重修本还载有《清云堂砧基簿》等资料,十分详尽。

[22]黄士祯:《将乐县志》卷五《建置·寺观》,万历十二年(1584)修;李永锡:《将乐县志》卷四《寺观》,乾隆三十年(1765)修。

[23]见乾隆《泰宁县志》卷一《舆地志·名胜》。

[24]乾隆《泰宁县志》卷十《稽古志·寺观》。

[25]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》。

[26]据《安定伍氏族谱·伯湖公事实》记载,谢德友于洪武三年(1370)五月喜舍天福庵后龙山林一片,然而至弘治十八年(1505)又云:“时有住持僧谢德友将先饷田脱与城西龙山观兼管。”按此推算谢德友至少150岁以上,疑有误。然原文如此,姑且照录存疑。

[27]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》。

[28]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》。

[29]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·仲让公事实》。

[30]以上见《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录》。

[31]如永乐二十年(1422)六月,伍绍宗于圣水岩雕塑神济祖师神像一尊,“充入本坊众姓轮流供奉”(《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》)。

[32]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》。

[33]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》。

[34]同①。

[35]同①。

[36]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》。

[37]蓬安《杨氏族谱》卷四《世系》。

[38]《廖氏族谱》卷一《契约》,民国丁丑年(1937)接修,木刻本。

[39]《济阳江氏族谱》卷二《严禁后龙山合约》。

[40]乾隆《泰宁县志》卷一《舆地志·风俗》。

[41]《廖氏族谱》卷一《契约》。

[42]蓬安《杨氏族谱》卷首《广惠寺装塑孚济侯王引》。

[43]蓬安《杨氏族谱》卷首《广惠寺装塑孚济侯王引》。

[44]蓬安《杨氏族谱》卷首《雕塑广惠寺左右二衙神像合约》。

[45]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》。

[46]《安定伍氏族谱》卷末《诸公事实录·伯湖公事实》。

[47]同①。

[48]蓬安《杨氏族谱》卷首《广惠寺孚济侯王尊神记》。

[49]参见傅光辉:《泰宁县开善上堡的宗族与侯王庙会》,载杨彦杰主编:《闽西北的民俗宗教与社会》,国际客家学会、海外华人资料研究中心、法国远东学院、岭南大学族群与海外华人经济研究部2000年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。