在闽西客家地区,一尊神明由几个乡村轮流祀奉的活动相当普遍。这种活动最基本的特征是,神明常年不在庙里,而是由几个相关的村社轮流祀奉,每村一年,周而复始,由此形成了一个以神明为中心、具有固定区域范围和参与人群的祭祀网络,我们把它称为某个神明的轮祀圈。这种神明崇拜模式和以庙宇为中心、定期举办庙会或醮会的崇拜模式明显不同,它更带有宗族联盟的色彩。1996年笔者曾撰文探讨了连城县河源十三坊对珨瑚侯王的崇拜[2],本文拟再以宁化县治平乡十乡轮祀华光大帝为例,对这个问题做进一步的探讨。

一

宁化县治平乡位于福建省西部。它东与本县的曹坊乡接壤,西与江西省石城乡毗邻,南接长汀县的馆前、庵杰两乡,北靠本县方田乡,是宁化县最靠近江西的一个乡镇。全乡区域面积178平方公里,总人口14216人(2015年数字),在全县十六个乡镇当中,人口密度最低。[3]

境内四处皆山,其中较高的木马山海拔1328米,鸡公岽海拔1389.9米,均与江西省交界。有三条溪流从这里流向境外:最大的治平溪在清流汇入罗口溪最后注入闽江,其次下坪溪向南流经沙罗排汇入汀江,再有一条横江溪向西北流去最后注入赣江。因此,从某种意义上说,治平成为闽江、汀江、赣江三大水系的发源地之一。

由于治平乡被高山阻隔,位置偏远,因此历史上有关它的记载极少。据康熙《宁化县志》载:宋时乡里设乡团制,“以乡统团,团统里”,治平属该县桂枝乡统辖下的新村团会同里。元代因之。明朝建立后,废除了乡团制,“该诸团悉称里”,因此治平仍属会同里的一部分。当时会同里共有二十一村,而治平仅有二村被载入史册。该县志云:

其在县之南一百里为会同里。领图者六……为村者二十有一:曰罗溪,曰曹坊,曰根竹,曰彭坊,曰邓屋,曰箬里迳,曰彭家庄,曰张地,曰黄屋坑,曰滑石,曰龙头,曰上赖,曰下赖,曰石牛,曰夏坊,曰实竹山,曰画眉迳,曰禾塘,曰蔡屋,曰俞坊,由俞坊而往,是达连城也。[4]

以上所引的这些村名,仅有彭坊、邓屋属于现在的治平乡,其余均属与之相邻的曹坊乡和安乐乡。曹坊、安乐两乡均在治平乡以东,历史上官方大道正好从那里经过,因此知名度比较高。前引康熙《宁化县志》又载:

县前铺:西南十里曰鱼龙。又各十里曰黄源,曰赖畲,曰石迳,曰石牛,曰碑岭,曰罗溪,曰滑石,曰张地,以达于汀州。南十里曰夏坊。又各十里曰安乐,曰杨梅,曰黄柏,曰黄土,以达于清流而抵汀州也。旧有丘源铺,与安乐相接而达汀州者,今改由赖畲、石迳直抵石牛而捷二十里,此嘉靖十一年梁佥事命知县莫大德所更也。[5]

也就是说,在明清时期从宁化县城通往汀州府城和清流县城的官道有两条:一条经安乐、曹坊一直往南,最后抵达汀州;另一条出宁化城关后经安乐往东,直抵清流县城再通往汀州(参见图1)。而治平乡正好处在这些官道之外,因而是一个与外界相对隔绝、政令难通的僻远之地。

民国初年,治平属大同乡。1932年10月—1935年11月,治平曾划归汀东县管辖,此时它被称作“长宁”。[6]1941年,由于地方械斗频繁,宁化县长乃决定加强控制,在此设立乡制并把它定名为“治平”,取“治理平服之意”[7]。自此以后,治平这个名称就一直被沿用下来。

1958年,治平始有公路与外界相通,新修成的公路仅15公里长,通往曹坊。1965年,又修筑了治平通往城关的公路。[8]20世纪70年代以后,在治平境内又相继开通了乡政府与各个行政村之间的简易公路。如今,几乎每个行政村都有公路相通,虽然算不上特别发达,但与过去相比已大大改观了。

治平长期以来交通不便,因此外界对它的了解很少。但经过田野调查,我们还是多少能了解它的历史发展概貌,其中最主要的一个特征是,此地一直是畲族与汉族居民相互混杂的地区。

治平现有人口1.4万多人,其中约有3/10,即4000多人属于畲族居民。

这些畲民分成雷、蓝两姓,较为集中地居住在坪埔、光亮、治平、下坪四个行政村的九个自然村内。其中雷姓主要聚居在坪埔村的连理坪、光亮村的沙罗排、治平村的洋里和下坪村的大岌;而蓝姓畲民则聚居于坪埔村的大岭,治平村的大燕里和焦里两个自然村。除此之外,还有一些散居在其他地方的,比如在乡政府所在地仍有一些畲族居民,但人数不多。这些畲民是何时从何地来到治平的?实际情况并不清楚。据下沙和治平乡的《雷氏族谱》记载:雷姓是唐建中四年(783)由江西抚州迁往中沙、下沙开基的,其始祖名叫雷甫。而《蓝氏族谱》则云:他们的始祖万一郎于宋朝从建宁迁往宁化石壁开基。其实这些记载都相当不可靠。因为畲族早先没有文字,他们如何有可能把数百年乃至上千年的祖先开基历史完整地保留下来。正如笔者在一篇探讨蓝姓畲族的文章所说,如果我们相信他们这些记载是真的,那么我们就要怀疑他们是否真是畲族。[9]

尽管治平的雷、蓝两姓来源并不清楚,但当地居民都把他们当作畲族看待,这一点倒是没有问题。我们在调查中听说,现在这些畲族都已基本汉化了,不过他们的说话和行为都还有点“粗”,还能感觉出与汉人稍微有点不同。当地也有很多地名是用“畲”来命取的,如田畲、凉畲、来畲、畲哩等,而且就在十几年前,住在连理坪的雷姓居民还献出了一张他们保留下来的“祖图”。这张“祖图”画卷全长10米左右,宽0.36米,纸质,工笔重彩,其落款为清嘉庆十九年(1814)。画面以连环画形式,反映畲族先民的传说:由龙狗出世、御敌立功、娶高辛帝女为妻,到繁衍畲民后代等。每年农历六月初六,雷姓居民就要把它拿出来曝晒。[10]从这幅“祖图”绘制的年代来看,迟至19世纪初年,治平雷姓仍保持着他们的图腾崇拜,而他们的迅速汉化则是最近这100多年来的事情。

与畲民共同生活在治平的汉人,大约是唐宋以后才逐渐迁入的。据我们在彭坊调查,当地居民说彭姓始祖是唐末从江西宁都迁来开基的。《彭氏族谱》并未见到,但在他们的神主牌上则写着:“陇西:唐始祖三十郎公彭福祥、孺吴四娘,二世二十一郎、妣邓氏,二十二郎、妣廖氏,二十三郎、妣曹氏,二十四郎、妣曾氏之神主。”彭坊距离曹坊乡甚近,是最靠近外界的村落之一,因此当地开发较早应可以肯定,但是否确在唐朝则未必可知。与彭坊相毗邻的邓屋,他们的始祖二十六郎公则是南宋末年才从赣州迁来开基。当时文天祥督率义军抗元,邓姓祖先亦参加了抗元斗争,“奉丞相文公讳天祥之谕,督率廿六旗豪杰”来到宁化,最后在后来被称为“邓屋”的地方居住下来,至今已繁衍32代。[11]此外,治平最大的宗族——曾姓,亦是宋朝从江西迁来的。据兴宁《曾氏族谱》记载,其始祖曾庆禄公于宋代从江西南丰迁往宁化会同里。先肇基于田畲,后来才向其他地方扩展。原来在田畲还有曾姓的一座祠堂,不幸于1949年以前被大火烧毁,迄今未再重建。居住在高地的池姓则是南宋时迁来开基的。据《池氏族谱》记云,其开基祖裕郎公于南宋开禧元年(1205)从江西宁都迁入高地,至今已繁衍了700余年,其始迁之地在宁都的鹅鸭塘[12]。

由此可见,汉族移民迁入治平大致始于唐宋时期,而且早期大都来自江西宁都,这与治平较靠近江西省有密切关系。当然,也有相当一部分移民是明清时期才迁入的,有关这方面的资料在下面论述中还会谈到。但无论如何,在大批汉族移民陆续迁入的同时,治平已有畲族居民在那里居住了。畲汉居民长期杂居在一起,他们既相互融合,同时也会有矛盾和冲突。而汉族移民在迁入开基以后,面对着险恶的自然环境,也必然要寻找精神上的慰藉,以增强战胜困难的勇气和力量。就在这样的历史背景下,治平出现了十乡轮祀华光大帝的活动。

二

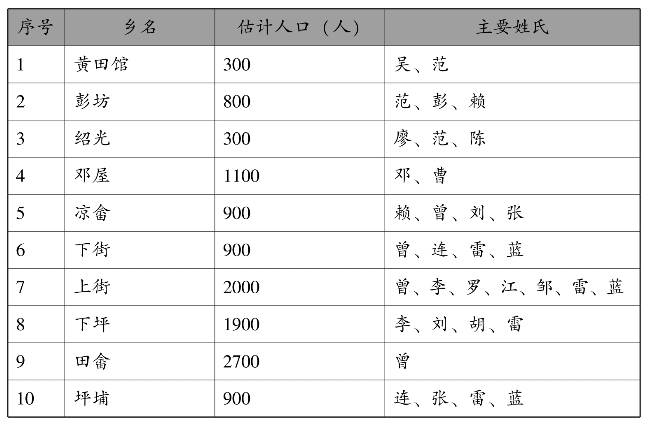

所谓“十乡轮祀华光大帝”,指的是十个汉族居民点(即历史上的乡村)轮流祭祀华光。这十个乡是:邓屋、凉畲、下街、上街、下坪、田畲、坪埔、黄田馆、彭坊、绍光(参见表1)。其中黄田馆属于现在的曹坊乡,其余均在治平乡境内,因此从现在行政区划的角度看,这个轮祀圈实际上横跨了两个乡镇。

表1 治平十乡姓氏与人口

现在治平乡分为十二个行政村,与这个轮祀圈有关的共有八个,即治平、坪埔、彭坊、下坪、湖背角、邓屋、社福、田畲。然而,如果把这八个行政村与上述的九“乡”(黄田馆除外)相对照,则会发现它们是很难一一对应的。如治平行政村,现在是乡政府所在地,那里从清初开始就设有墟场,因此区分为上街和下街两个“乡”,其中上街除了现在的治平行政村一部分外,还包括湖背角、社福这两个行政村。而邓屋和绍光,在轮祀圈中它们分属两个“乡”,但在现在的行政区划中都属于邓屋行政村。凉畲现属于治平行政村,可是历史上它却是单独的一个“乡”。因此,我们现在所看到的这十“乡”轮祀圈,实际上是一个相当古老的概念,尽管随着历史的演变和发展,有的“乡”人口发展起来,变成了好几个行政村,有的“乡”却没有多少发展,行政区划也屡经变动,但它们却作为一个相对固定的概念被保留下来。

那么,这十个“乡”是何时才联系起来共同轮祀华光的呢?这个问题需要做一些具体辨析。1981年,邓屋、凉畲、上街、下街等十乡曾建立了一份《灵官大帝序记簿》,据《复塑灵官大帝神像序言》云:“我五通五显灵官大帝,自宋以来,功德昭彰,神通广大,有求皆应,无所不灵。我宁化会同里一都十乡众信弟子,在神光普照之下,千百年来,风调雨顺,国泰民安……”亦是说,他们认为十乡轮祀华光大帝是从宋代开始的。但细读原文,所谓“自宋以来”“千百年来”云云,则仅是一种相当笼统的提法,究竟根据何在,并无说明。根据笔者分析,治平十乡轮祀华光大帝很可能不是始于宋代,而是从明代开始的。理由如次:

1.前面已经提到,治平是一个相当闭塞的地方,在明清时期外界对它的了解还远远比不上曹坊、安乐两乡。换言之,治平的华光大帝崇拜亦需要从外边传入,其中与较为方便的曹坊乡关系十分密切。而曹坊的大姓《曹氏家谱》记载,他们崇拜五通公王(即华光大帝)是从明朝开始的。该族谱《五通庙记》云:

庙在彭家庄村口,乃上下曹众建,他姓无与。中祀五通公王,旁祀我始祖远生公神主……每年四月八日赛神,商贾辏集,远近毕至,新旧劝首交代于斯……庙基是余十四世祖汝珪所助,今地租存曹富荣户内,递年收粮银一钱二分五。[13]

上引这段记载有两点十分值得注意:(1)曹姓的五通庙建在彭家庄村口。此地正处于曹坊南部,和参与十乡轮祀的黄田馆距离甚近,而且从庙会的规模来看,“商贾辏集,远近毕至”,很难说不对近在咫尺的治平产生影响。(2)此庙地基为汝珪公所有。汝珪是曹氏十四世祖,他的一位胞弟名叫汝康,“明天顺癸未岁”(天顺七年,1463)亦在罗溪铺村口建造祠堂[14]。因此,曹姓的五通庙肯定建于明代,更确切一点说,当在明天顺年间即15世纪中叶前后。而治平比曹坊要闭塞得多,他们的华光崇祀不可能比曹姓更早。

2.从参与轮祀的宗族来看,也可以大致判断出这个轮祀圈开始的时间。十乡轮祀华光大帝共涉及彭、曾、邓、范、廖等十几个姓氏(参见表1)。这些姓氏前来开基的时间前后不一,如前面已经提到,彭姓据说是唐末就来到彭坊,曾姓于宋代迁往田畲开基,邓姓在邓屋肇基亦始于南宋末年。可是有些姓氏迁入的时间则较迟。如同样是住在彭坊的范姓,据其《族谱》记载是明洪武三年(1370)才从“建宁松溪皈伏里八图双茎竺”迁来开基的,至今繁衍22代。而居住在绍光的廖姓,他们来自淮土,据宁化县淮土《廖氏族谱》记载,其始祖景公于明洪武二年(1369)从江西宁都麻兰寺迁至淮土禾坑。而等到淮土的族人再迁至治平,那肯定是明初以后的事了。值得注意的是,上述范、廖两姓在十乡轮祀中一直是有份的。换言之,这十乡轮祀圈的建立肯定不会早于他们迁入的时间。而从另一个角度看,现在居住在邓屋的曹姓以前则是没有份的。曹姓来自曹坊。据他们的《族谱》记载,其始祖远生公于南宋时在曹坊肇基,现在已繁衍31代。而从曹坊迁至邓屋开基的是十九世祖万云公,约生活于清康熙至乾隆年间。因此,我们可以做出这样的判断:在清康、乾以前,治平的十乡轮祀圈已经建立,因此后到的曹姓没有份;但它至早不会超过明代。如果参照范、廖两姓迁来开基的时间,再考虑到宗族的参与亦需要有一个繁衍过程,那么它的建立很可能是在明代中叶以后,至迟在明末清初这一段。

十乡轮祀华光大帝涉及有份的有十个村社。这十乡又分成“内五乡”和“外五乡”两部分。所谓“内五乡”,指的是住在治平较靠近内山的五个居民点,他们是上街、下街、下坪、田畲、坪埔,其中治平上街为这五乡的中心,以前那里有座“兴福寺”,每年的菩萨交接在此进行。所谓“外五乡”,指的是较靠近外部,即与曹坊接壤的五个村社,他们是凉畲、邓屋、彭坊、绍光、黄田馆。“外五乡”也有一个中心点在邓屋,以前那里亦有一座庙宇称“牛守寺”,这五乡菩萨的交接就在此庙。

“兴福寺”和“牛守寺”建于何时并不清楚,但这两座寺庙现在皆已倒毁。据当地文献推测,兴福寺在清初以前就有了。因为清朝初年治平设立墟市,由于它正好处在兴福寺的背后,所以此地也被称作“寺背岭”[15]。兴福寺和牛守寺都是佛教寺庙。据当地老人说,以前兴福寺奉有十八罗汉、三宝、观音等,1944年以前曾被大火烧毁。1944或1945年重修,但后来又被拆掉,现在庙址已变成了治平乡的粮店。牛守寺在邓屋村的水口外侧,以前邓屋水口还建有观音庙、“三圣龛”及社公坛。牛守寺内亦有三宝、观音堂等。当地人印象最深的是,过去每年四月初八,牛守寺的庙祝就要请“太子菩萨”出来到各家各户去念经(称作“谢灶”),每家人都会给他一点米,这样一直转到黄田馆才回庙。

兴福寺和牛守寺都是十乡轮祀的中心点,因而当地人特别重视。现在治平民众又在乡政府附近的湖背角另建一座兴福寺,仍供奉观音、三宝、地藏王等。而邓屋的牛守寺尚未恢复,不过每年的外五乡交接仍然在这里进行。值得注意的是,治平的十乡轮祀分为内、外五乡,即形成两个相对独立的地域单位,而这两个单位又有机地结合在一起,由此构成一个更大的轮祀圈。这种组合方式往往是有一个形成过程的。例如,我们在清流县调查时发现,那里有个“罗汉公”(即定光)轮祀也涉及“十乡”“五甲”“六村”等概念,而每个地域单位加入的时间是不一样的,其中六村已得到证实,它是后来因捐钱修庙才参加进来的。[16]治平的情况是否也是如此?尤其是它各有一个中心,又内外有别,这显然并非毫无缘故。

与这一点相联系的是,1994年在治平街又新建了一座华光庙。该庙的神坛正中供奉着华光和东岳大帝的神像(泥塑),左边附祀五谷真仙,右边是小鬼、判官。据管庙人告诉我们,这个东岳大帝原来在三黄(即黄田馆),他是华光大帝的“哥哥”。在建庙时,他通过神童降旨说“要过来跟弟弟住在一起”,于是1994年庙宇落成后就在华光的左边增塑了一尊东岳大帝神像。这个故事除了告诉我们治平的东岳来自曹坊,似乎也暗示着他的“弟弟”华光也来自同一个地方。而黄田馆正是治平十乡轮祀的外五乡之一,离它不远的地方——彭家庄村口,早在明代天顺前后曹姓已建了一座五通庙,这一切综合起来考虑,包括治平一些宗族的开基年代,其十乡轮祀的来源和发展轨迹就愈加隐然若现了。

当然,我们现在还找不到直接的证据来证实上述的假设,但话又说回来,这种证据说不定是永远也找不到的。重要的是,这十乡轮祀华光大帝自从它形成以后,就一直以固定的顺序在轮流运转,年复一年,周而复始,数百年来从未间断。直至1966年“文化大革命”开始后,由于“破旧立新”的冲击,这个活动才被迫停顿下来。但时隔十五年之后,当地人又在悄悄地筹划恢复活动。我们前面引用过的《灵官大帝序记簿》正是这时建立起来的,其中《复塑灵官大帝神像序言》,较详细地记录了这一筹划的过程,现全文引录于下:

宇宙之间,万物唯神最明。有神必有敬,有敬必有礼,有礼必有序。我五通五显灵官大帝,自宋以来,功德昭彰,神通广大,有求皆应,无所不灵。我宁化会同里一都十乡众信弟子,在神光普照之下,千百年来,风调雨顺,国泰民安,五谷丰登,物阜人宁,万民利赖,千古颂扬。其间文章道德,忠臣孝子,理学名臣,义夫节妇,代有其人。而我神圣佛像,在公元一九六六年间,由于形势所致,竟遭毁灭残害。已有前人创始,必有后人以维其续。于公元一九八一年八月间,时机比较好转,众信弟子不敢忘记先年获庇之恩,今由江东山、曾万荣、李国庆、赖长春、廖运来、吴光启、连嵩山、曾衍庆、连好成、邓光显、范作舟、曾打来、范春霖等人[17],倡议向前发起,进行筹备金(经)费;复请巧匠精工,重塑全堂神像,现已告成安奉。兹为轮流有序,以及有关事项,经十乡代表讨论如右。务望各乡自觉遵守执行,不得违犯。恐口无凭,特立簿一本。每乡各执一本,另立众簿一本,随跟神像轮流保存,便以临时有事记载,永远为据。待形势好转之期,由邓屋开始接案。

由于1966年停止时刚好轮到邓屋,所以这次恢复决定从邓屋开始。不过,上引《序言》明确显示,1981年仅仅是做了一些筹备工作,如筹集经费,延请师傅雕刻神像等,还不敢过于张扬。他们认为要等到时机成熟,即“形势好转之期”,才可以正式接案。

关于发起雕刻神像的过程,我们在调查中还听到一个更具体的故事。据说那是1981年某一天,有个神童突然在一个厅堂里跳起来,被华光大帝附身降旨:他要有一个偶像,还要有住的地方。第二天正好是墟日,于是就有五六个老人家在一起讨论此事。后来,他们上山去寻找,在茶叶坝(村名)找到了一棵大樟树,于是便请人把它砍下来,准备雕刻菩萨。兴工的日子是由神童决定的。师傅来自长汀。至八月,菩萨已雕成,八月十八日在下坪山上举行开光仪式。那时请了九个道士,有1000多人上山。开始时大家都不敢说话,也不能点火,生怕灵魂被华光掠去。当听到第一声鸟叫时,道士们便开始敲锣打鼓。开光法事共进行了一个多小时,然后把菩萨抬到圆坑一个人的家里,道士们继续念经。此时乡里也有所风闻,曾派人前来阻拦,但没有什么结果。

菩萨雕成后一直藏在圆坑农民的家里,直至第二年即1982年,才开始请出来祭祀。这次重新轮祀从邓屋开始,但它的轮流顺序和参与乡村都做了个别调整。

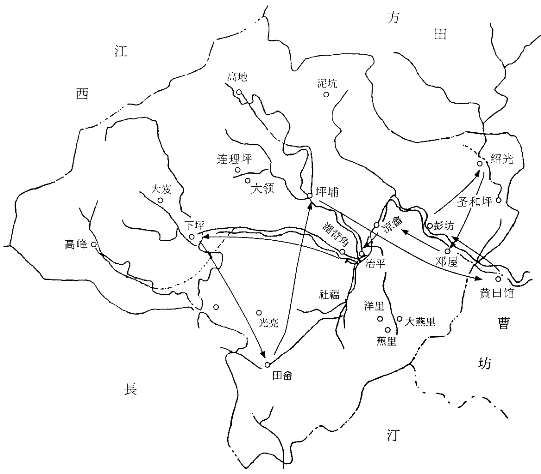

在“文化大革命”以前,十乡原来的轮祀顺序是:黄田馆—彭坊—绍光—邓屋—凉畲—下街—上街—下坪—田畲—坪埔,再返回黄田馆(参见图2)。而此次则把黄田馆和绍光合在一起,作为一“乡”,另外增补高峰乡,仍保持十乡之数。高峰的加入一方面是由于他们有这个要求,自愿提出来;另一方面则是黄田馆、绍光现在人口太少,各自轮祀一年负担太重。1981年的决议在最后有“附注”云:

原黄田馆、韶光(即绍光)是为第二乡,因户数少,经二乡同意提出合并一乡。高丰(即高峰)一乡是新增乡,也是自愿参加,并经各乡一致同意。今后不论新乡老乡,应该一致(视)同仁,互相尊重团结。

同时,对这个新组成的十乡轮流顺序也做了安排:

第一为邓屋,第二凉畲,第三治平下街,第四上街,第五下坪,第六高丰(高峰),第七田畲,第八坪埔,第九绍黄(绍光、黄田馆),第十彭坊。轮流满后,周而复始再轮。

这个顺序与过去相比较,基本上并没有太大的变动,但由于高峰乡的加入,使得原来的“内五乡、外五乡”,变成为现在的“内六乡、外四乡”了。

治平十乡传统轮祀中路线图

三

十乡轮祀华光大帝,是一项集体性的神明崇拜活动。由于每乡都是一个或多个宗族的聚居区,因此这种活动实际上带有浓厚的宗族联盟色彩。而十乡轮祀最大的特点是,它设有代表会,显示出很强的组织性。

代表会每年召开一次,特殊的情况下也可以临时举行,一年当中有时召开多次,重要的决议内容都做了记录。会内设有《记簿》,“每乡各执一本,另立众簿一本,随跟神像轮流保存”,因此积累下相当丰富的资料,几乎把轮祀过程中出现的重大问题都记载下来。如上面我们引录的《记簿》资料,就是1981年开会讨论恢复事宜所做决议的部分内容。这次会议共做出七条决议,其中除了第三条轮流顺序和第七条“附注”已经引录之外,其余各条再摘要如下:

一、全堂神像及执事等暂为保存,等形势好转之期,由邓屋开始接案。

二、交案地点:治平上街、下街、田畲、高峰、下坪、坪埔等六乡,在湖背角接交;凉畲、彭坊、邓屋、绍黄等四乡,在牛守寺接交。

三、交案轮流顺序(略)。

四、有关神像以及全堂执事和一切物资,如有遭受损坏,十乡共同负责修理,但须各乡代表参加检验。

五、决定交案时,得由十乡各派一人,共同参加检验,并处理一切有关事项,但由接案备办点心一餐,并规定猪肉五斤、粉干五斤。

六、有关未尽事宜,可临时召开会议解决。

七、附注(略)。

到会代表签名盖章

公元一九八一年岁次辛酉秋月吉旦立

由此可见,代表会决议的内容是十分具体的,大到轮流顺序、交接地点,小到交接时十乡代表的点心由谁负责、数量多少。参加这次会议的代表共34人,根据决议后面说附的代表签名统计,其中邓屋3人、凉畲3人、下街4人、上街5人、下坪4人、高峰3人、田畲3人、坪埔3人、绍黄3人、彭坊3人,足见每乡都有人参加,会议的规模还算不小。

十乡的民众也为轮祀活动捐钱、捐物,共同添置必要的财产。如1981年重塑华光大帝神像时,“各乡乐助”的总金额达5924.90元人民币,其中田畲捐706元、治平上街939元、坪埔507元、下街548元、凉畲602元、彭坊522.10元、绍黄412.80元、高峰766元、下坪422元、邓屋500元。在以上这份捐款账目中,最引人注目的是高峰乡共捐了766元,仅次于上街而居第二位。高峰在治平算是高山较多的地区,据1981年统计,它的人口数既比不上上街,也比不上下坪、邓屋、田畲等乡[18],但却能够积极捐款参加重塑神像,可见这也是它后来被接纳进入轮祀圈的重要条件之一。

1982年,十乡已开始恢复祭祀。此后,各姓“众信士”仍在陆续乐捐钱物,据《记簿》记载:

1983年 众信士乐捐坐(座)钟壹架

1984年 众信士乐捐锡烛台大小贰架

1987年 高丰(峰)乡杨屋场村以旧更新钢板桌肆张

1988年 田畲乡新添置灵官大帝身像照片壹张

1989年 经十乡代表公认过秤,大锡台壹对重壹拾贰市斤,小锡台一对重五斤贰市两

彭坊乡交人民币捌拾捌元正,庚午岁(1990)古历五月初七

至1990年,乐捐给华光大帝轮祀的器物越来越多,这些都是十乡人的共同财产。每轮过一乡,都要在各乡代表的监督下双方进行认真检查,如有损坏或丢失就要根据不同情节予以处理,严重的甚至会被开除出轮祀圈外。如《记簿》记云:“庚午年交接正常。官(关)刀坏一把,小锡台脚已烧坏。”这两件东西的损坏好像不是人为过失造成的,因而没有做出处罚。但以前曾经出现一个例子,据说20世纪40年代,有一年轮到上街的福坑村,当地人在抬菩萨下山时由于不小心把神像摔坏了,结果从那以后,福坑人就“丢了份”,直至1995年大约停了半个世纪之后,他们的“份”才得到恢复。

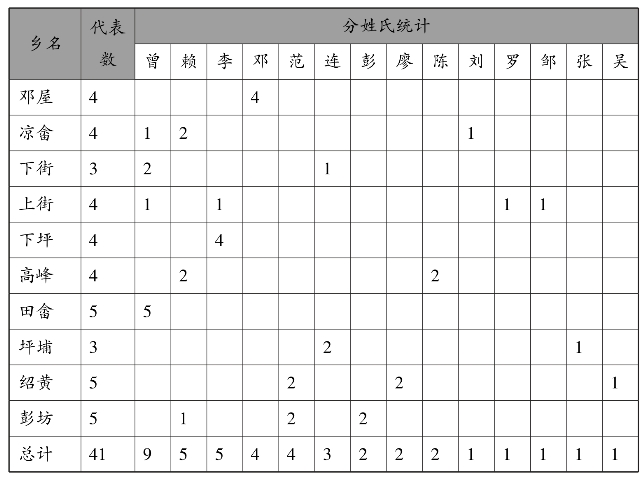

十乡人轮祀华光大帝从20世纪90年代起已逐步走向正常化。1990年,又重新选举出十乡代表,并选出两名总代表。这次会议是农历九月二十日召开的,《记簿》云:“庚午年古历九月廿日十乡代表决定总代表范式人、曾显彰……又决定每年定于古历九月廿七日(召开)全体代表会。”选出的各乡代表是:邓屋4人、凉畲4人、下街3人、上街4人、下坪4人、高峰4人、田畲5人、坪埔3人、绍黄5人、彭坊5人,总共41人。如按姓氏统计,则曾姓9人、赖姓5人、李姓5人、邓姓4人、范姓4人、连姓3人、彭姓2人、廖姓2人、陈姓2人,其余刘、罗、邹、张、吴各1人(详见表2)。各姓代表人数的多寡,实际与他们现在的人口数相吻合。如曾姓时有人口3500~4000人,占治平总人口的30%以上,为当地第一大姓,因此他们选出的代表人数也最多。而赖姓约2000人,占治平总人口的15%,李、邓、范等姓亦都在千人以上,所以他们的代表人数也有所反映。

表2 1990年十乡代表人数统计

十乡轮祀华光大帝不仅建立有代表会议制度,而且在各乡轮祀过程中,还有各种约定俗成的规定和安排。既反映了宗族自身的利益,又有宗族与宗族之间的相互合作,使整个祭祀活动有条不紊,且充满活力。

华光交接的日子定于每年农历九月二十八日。在此前一天,华光大帝必须由交方抬至预定地点——兴福寺或牛守寺,并开始在庙里打醮。打醮的时间一般是一至三天,届时治平、长汀、宁化等地信众都会前来烧香、许愿或还愿(当地称作“披红”)。特别是九月二十八日那天,上香的人最多。交接时间由接方择定,时辰一到便进行移交手续。接着,轮到祭祀的一方便敲锣打鼓,把华光迎回乡里。

华光不论轮到哪乡,都要在该乡停留一年。而每乡都是由一个或数个宗族组成,因此华光大帝轮到某乡之后,又必须在这个乡的内部进行分配,以决定某姓或某姓内部的房能够祀奉多长时间。如邓屋,该乡为邓、曹两姓的聚居地,历史上仅邓姓有份,因此华光临乡,就在邓姓内部进行分配。邓姓始祖二十六郎公自宋末前往开基后,繁衍至第三世即产生出两房:长房十七郎公居前屋,次房十一郎公居后屋。此后这两房人各自发展,形成该宗族的两个基本派系。前屋现有人口约140人,而后屋人丁甚众,约800人。两房人都建有祠堂。据当地人说,在乾隆以前,他们的族谱是合在一起修的,但乾隆以后就分开了,至今仍是如此。除了祭扫祖坟之外,前、后屋的族人都是分开活动。因此,华光轮到邓屋后,就在前、后屋两个祠堂轮流供奉,后屋先放半年,然后轮给前屋。而曹姓因为是清代才迁来开基的,尽管他们也有自己的祠堂,但不能轮放华光,只能去参与邓姓的各种祭祀活动。至1992年,由于曹姓提出要求(此时曹姓100余人),加上邓姓前屋人口较少,因此改成从前屋的半年当中抽出两个月给曹姓,从此他们才享有在自己的祠堂内祭祀华光的权利。现在邓屋的轮流顺序是:(https://www.xing528.com)

九月二十八日至次年四月初八日 邓姓后屋祠堂

四月初八日至七月二十八日 邓姓前屋祠堂

七月二十八日至九月二十八日 曹姓祠堂

如果说邓屋在清代以前还是单姓村,情况比较简单,那么彭坊则是一个多姓村,那里的宗族关系就要相对复杂一些。彭坊现有彭、范、赖三姓。彭姓前往开基最早,其后是范、赖两姓,但赖姓何时迁来开基我们并不清楚,只知道他们来自长汀的馆前。现在彭坊共有人口800余人,其中范姓人口最多,达500余人,占60%以上,其次是彭姓200余人,赖姓仅100人左右。据当地老人说,过去华光轮到彭坊,是赖姓轮两个月,而且排在中间;其余为彭、范两姓,各放五个月,安排在头尾。每次华光来临,彭、范两姓都要抓阄以决定谁先谁后,至今仍是如此。不过,我们在调查中还听到另一种说法,据说以前范、赖两姓曾为轮祀华光发生争执,大家互不相让,后来想出了一个解决的办法,看谁家的祠堂宽谁就先放,结果测量以后,赖姓祠堂比范姓宽了将近一尺(约合0.333米),因此赖姓先放华光。这个故事是从范姓那里听来的,显然报告人并没有夸耀自己的意思。从中我们可以看出,历史上每个宗族为了自身的利益,在轮祀华光的问题上是会发生争执的,并经过不断的协商、调整,才逐步稳定下来。赖姓为什么才有两个月的祭期?是否因为人口较少,还是与曹姓一样是较迟才来开基的?这些我们都无法臆测,但有一点可以肯定,今天我们所看到的一切,正是长期以来当地宗族关系演变发展的一种结果。

上街原为墟场所在地,那里的情况就更为复杂,不仅姓氏多,而且所属的自然村也多。如今属上街与轮祀华光有关的就有曾、罗、李、邹等姓,有份的自然村则包括上街、庵子前、湖背角、规头岌、圆坑尾、中圆坑、勾刀岭、员岭、社田、福坑等。因此,当地人就把华光的一年祭期分成四段:中心点(即上街)放四个月、圆坑两个月、社田三个月、福坑三个月,附近居民到这四个点去祭祀。不管华光轮到哪个地点,一般都把他供奉在祖祠里。如一个姓曾的报告人介绍说,以前轮到曾姓祀奉华光,他们就把神像抬到曾姓祠堂。1949年以前曾姓祠堂被大火烧毁了,就寄放在兴福寺内。他还说,如果轮到下街祀奉华光,就把神像抬到培珠坑的连姓祠堂里。我们还访问了一位住在圣和平的农民,他说圣和平与绍光同属一个乡,以前轮到绍光时,华光是放在廖姓祖祠里的。

由此可见,十乡人轮祀华光,其基本特征是以宗族为整个活动的基础。一个宗族是否有份,关键是看他能否把华光抬到自己的祠堂里去祀奉。换言之,在祠堂里祭祀华光是一个宗族有份还是没份的重要标志。当然,所谓“份”是一个历史的概念,在不同时期都会有所变动,但在当地人的心目中,这个问题倒是十分清楚的。哪姓可以放华光,哪姓祠堂没有这个权利,是一个相对固定的安排,任何人都无权随意加以改变。

但是另一方面,华光大帝又是当地民众普遍信奉的神明,因此在祭祀活动中,各姓居民又可以相互合作,共同参与。华光临乡是当地的一件大事,所有人都会出来迎接。迎神的队伍往往很长。走在最前面的是放铳的群体,紧接着是一个牵头人手里提着香灯和马灯,有大小旗帜两三百面,在神轿前面还有锣鼓队、“万岁牌”、手举着执事和仪仗的各种队伍,随着华光出游的有千里眼、顺风耳以及四个大香炉,每个神轿和香炉都由四人抬着,有数班人在轮流替换。当迎神队伍进村时,各家各户都在门口摆设香案迎接,此时鞭炮声、锣鼓声响成一片,神铳齐鸣,震耳欲聋。队伍在村中环绕,最后才把神像送入事先安排好的祠堂里。

华光进入某祠堂安奉后,便开始在那里打醮,并由该祠堂的族人安排专人负责每天给华光大帝上香、点灯,据说神像前的灯火必须长明,是不能中断的。各祠堂打醮的次数和时间各不相同,但一般说来,每当华光迎入或送出都必须打醮。这样,一个祠堂轮到另一个祠堂,一村迎至另一村,在一年当中,几乎醮事不断。以邓屋村为例:当华光来临时,从九月二十八日起就在邓姓后屋祠堂打醮,一连三天;紧接着次年四月初八又要打一次,才把华光轮给前屋祠堂。而前屋的族人在迎进之后,同样要请道士建醮,而且在六月初六还要再打一次。除此之外,后屋祠堂在每年的八月或闰八月间,固定要打一次大醮。此时不管华光轮到哪乡,他们就会派人去把他抬过来,并到长汀馆前迎请妈祖,一连打四天的醮,请九个道士来主持。这些醮事虽然都是由某个宗族或房组织的(过去一般都有蒸尝田),但其他姓氏的居民亦可以参与。如邓屋的曹姓在1992年以前就是分别参加前屋或后屋祠堂的活动,平时也可以到邓姓祠堂里去祭祀华光。

当地人共同祀奉华光,其中一项最有意义的活动是华光临乡每月定期举行的“牙会”。这项活动远近闻名。我们在曹坊乡调查时就有所闻,来到治平后,每到一村都能听到有关的报告。所谓“牙会”,实际上是按照固定日期由当地居民共同参与的集体性祭祀活动。“牙会”是以“棚”的形式来组织的。每个乡根据自己的实际情况,将所有居民(不管有份没份)随机性地分成若干棚。每棚在每个祭日分别安排一户出来负责祭祀华光,同时宴请棚内的成员。这样一年当中,每个月都有人去轮流祭祀,每家每户都有担任主持人的机会,并享受棚友不断而来的宴请。

棚的组织要按照人口多少而定,同时与祭日的安排也有关系。按照当地的习惯,华光临乡一般每月要祭两次到三次。如果祭祀两次,则在每月的初六、十六;如果三次,则是初六、十六、二十六。一般人口较少的乡都只有两次,这样每次出一户,一年十二个月,每棚就要有二十四户。倘若每月三次,则需三十六户。每棚的户数确定之后,再根据当地的户口考虑可以组成多少个棚。[19]棚的成员组合由抓阄来决定,因此每次都不一样。如彭坊,最近的一次轮祀共组成六棚,分别取名为“神、通、广、大、显、应”,按照抓阄的方式把当地居民分别编排,每棚二十四户。邓屋人口较多,则编成八棚,用千字文“天地玄黄,宇宙洪荒”来命名,每棚二十五户。绍光组成五棚,各取“鸿、禄、福、吉、祥”一字,每棚仅十六户。上街的人口众多,则编成十五棚,每棚三十六户,并根据华光在该乡的轮流地点分别组织,其中中心点六棚、圆坑三棚、社田三棚、福坑三棚,每个地点供奉的时间长短不一,前已述及。

棚的成员确定之后,各棚再自行分工,安排出先后顺序。每到祭日,各棚便有一户当值者出来祭祀。祭祀华光需用大猪。当天清早,接连有几户人家抬着大猪到华光神像前宰杀,把新鲜的猪肉供奉给他。有的人还要割下一块猪肝,插在万岁牌的前面。这块万岁牌刻着“皇帝万岁万万岁”[20]字样。据当地人说,万岁牌代表华光大帝的母亲,这块猪肝是敬献给她老人家的。供奉之后,当值者必须赶快回家去,准备这天的宴席。酒席非常丰盛,据说每桌共有二十多道菜。前来赴宴的除了自家亲朋好友之外,还有同棚的成员(每户派一个代表)。这样,不管轮到哪家当值,那天必定宾朋满座。据一位姓曾的报告人说,1995年轮到他家做“牙会”,一共请了六桌。除了宴请客人之外,还必须专门备办一桌同样的菜肴敬献给华光。这桌酒席是不能去动的,要供在神像前,直至宴会散后才把它收起来倒入剩菜里,第二天归家人食用。

由以上所述可见,十乡轮祀华光大帝相当有秩序,形成了一整套自下而上的组织规则和习惯做法。华光临乡,各乡都要组织人马去迎接,安排供奉地点、打醮,并轮流举办“牙会”祭祀。这里面既体现了有份宗族的利益,又照顾到各姓之间的团结与合作,是一种相当有弹性的安排。在各乡之上,又有代表全体利益的代表会,通过定期或不定期的会议及时解决各种问题,从而把十乡人有机地联系在一起,形成上下层次分明,既有原则性又有灵活性的结构体系。而这种组织结构与十乡人对华光的崇拜热情结合起来,正是十乡轮祀华光大帝长盛不衰、历经数百年而不坠的原因所在。

四

治平十乡轮祀华光大帝是一个十分典型的案例,它与连城县河源十三坊轮祀珨瑚侯王一样[21],都带有宗族联盟的色彩。如果把这两个个案加以对比,则可以看出它们有一些相似之处,其中主要有四点:

1.这两个轮祀圈都发生于畲汉杂居区。连城河源十三坊古称“河源峒”,属梅花十八峒之一。历史上那里曾是畲族住地,一直到清朝初年还有畲民在那里活动,此后就逐渐消失了。而本文探讨的治平乡也是这么一个地区,而且至今仍有畲族存在。如果从他们现在的分布范围看,治平的这些畲族较集中地居住在周边山地,而汉人的十乡轮祀圈则处于该乡的中心地带。虽然如今已有一些散居的畲民与汉人住在一起,并参加了当地的祭祀和“牙会”活动[22],但这些畲民在代表权和轮放菩萨方面还是没有份的,显示这个轮祀圈仍以汉人为基础的固有性质。为什么这两个地区都是畲汉杂居区,在这里出现某个神明的轮祀圈是否与畲汉关系有关?由于史料缺乏,我们至今仍找不到直接的答案,但这种“雷同”和“巧合”显然值得注意。

2.这两个轮祀圈都是跨区域性的。河源十三坊地处长汀和连城两县交界处,历史上被称作上河源和下河源。上河源长期隶属长汀县管辖,下河源则属于连城县管理,直至1956年才统一划归连城县,并成为该县的两个乡镇。而治平十乡绝大部分分布在治平乡境内,但仍有一个属于邻近的曹坊乡。虽然这两个轮祀圈覆盖的地域范围大小不一,但很明显的,都与行政区划无关;而且它们轮流的方式也完全一样:每个乡(坊)轮祀一年,按照固定的顺序不断运转,一直循环下去。

3.从起源的时间看,都产生于明代。河源十三坊轮祀珨瑚侯王有直接史料,证明始于明弘治三年(1490)。而治平的十乡轮流虽然没有直接证据,但根据笔者综合分析,当始于明代中叶以后,至迟在明末清初这一段,估计这个结论不会离事实太远。

4.从组织方式来看,都有代表会的组织。这是轮祀圈与其他类型的神明崇拜最大的一个不同点。代表会的成员由各乡(坊)推举产生,他们定期或不定期地开会,讨论解决各种问题,其中一个会议必定要在神明交接之前一天举行,并参加交接仪式。代表会讨论的问题涉及公共利益的各个方面,大到捐款修庙、塑造神像、恢复活动,小到神明轮流过程中出现的各种问题和争执。这种代表会不仅密切了各乡之间的联系,保证神明轮祀能有条不紊地开展下去,而且在客观上也成为各个宗族(村落)结成联盟的具体组织形式。尽管这种联盟只局限在神明崇拜方面,但作为一种社会组织,在维护宗族之间的团结、解决各种社会矛盾等问题上都具有不可忽视的作用。

除了以上谈到的这些共同点之外,这两个轮祀圈还有一些不同点,其中最值得考虑的是有关神明和庙宇,以及“棚”的组织——这两个方面。河源十三坊建有珨瑚侯王庙,而治平十乡轮祀我们却发现它在历史上并没有建庙,只是到近年才在治平街建了一个,但与十乡的轮祀仍然没有什么关系。河源十三坊的珨瑚侯王庙始建于何时尚难确考。新编《连城县志》云,珨瑚侯王庙创建于明正统年间(1436—1449),但该县志并未说明根据何在,令人不敢深信。[23]据我们在河源十三坊收集到的培田《吴氏族谱》记载,“十三坊建造珨瑚公庙”是由吴氏十世祖吴在敬主持的。[24]吴在敬的父亲生于明正德九年(1514),按此推算,他能主持建庙最早也应在16世纪中叶以后,而此时距离明弘治三年(1490)十三坊开始轮祀珨瑚侯王,已是半个多世纪以后的事了。不过,有关吴在敬与珨瑚侯王庙的事迹在杨澜《临汀汇考》中也有记载,杨澜说的不是“建庙”,而是“倡修”。[25]这样一来,有关珨瑚侯王庙的创始年代也就变得更加模糊不清。

相比之下,治平十乡的情况反而令人一目了然。治平虽然也有两个庙宇被指定为神明交接地点,但这两处均是佛教寺庙,并不是华光庙。从某种意义上说,治平这个例子反而给我们提供了一个很好的思考机会。事实上,神明长期在外轮流的崇拜模式,是根本不需要庙宇的。因为神明一直在乡村之间轮祀,一村轮过另一村,他们所需的只是固定的交接地点而已,即使有庙,入庙的时间也很短(仅仅一两天),实际作用并不大。因此,治平这个案例显得更加“古老”而有代表性。它使我们看到,历史上,尤其是山区,事实上存在着一种没有庙宇的神明崇拜模式。神明在一个固定的路线上巡回运转,以满足聚落星散、交往不便的乡民在心理上的渴望与需求,而当这种祭祀活动随着岁月的流失逐步被“放大”起来以后,有关神明灵验的故事越来越多,民众对他的祈望也日益增强,在这样的情况下,由于某些偶然因素的促成才会在适当的地点建起庙宇。换言之,庙宇的兴建一般说并不是这种神明崇拜模式的前提,而只是一种结果,或者说仅仅是一种派生物而已。以往我们一谈起神明崇拜必然想到庙宇,尤其是一些祖庙更是引人注目,这当然无可非议,但这里需要提醒的是:当我们注意到以神庙为中心的崇拜模式的同时,千万不要忘记还有另一种模式,它并不是以庙宇为中心,而这种神明崇拜模式已经在鲜为人知的乡民社会中悄悄运转了好几百年,至今仍没有多少改变。

治平的十乡轮祀还有一个重要问题,那就是以“棚”的形式来组织祭祀活动。“棚”的组织我们在闽西许多地方都反复碰到过。它不仅出现在宗族内部,也出现在宗族之外共同的神明祭祀活动中。不同场合具体的含义和内容都不太一样,因此以下我们再就这个问题做一些专门讨论。

“棚”的写法各种各样,通常有朋、棚、蓬三种。这三个字的发音都相同,但在书写并不规范的乡村社会中,我们无法判断哪个字是正确的,因此单从字面的含义去理解它的起源显然相当困难。不过,在早期留下的契约文书中,大都使用“朋”字,而现在的人经常写作“棚”,也有人喜欢用“朋”或“蓬”来表达。

“棚”的组织早在清代就已在宗族内部存在,以下先引一份连城县楼下曹姓的契约为例:

□合同人宗衡公太七朋裔孙等,为经收钱粮事。钱粮国课攸关,急公始号良民。□递年不有经征则缓散而无统纪,若散户不依限付纳即赔累难堪。今七朋照依拈阄,轮流经收,众□将宗衡公太尝田五处,递年津贴经征劳力之资。至于散户钱粮,其米上石者,自开金花之后宜先秤其三四,至五六月秤其七八,及至十月务要全完……恐口无凭,立合同为照。

(中略)

康熙五十一年正月廿一日

一朋世权 二朋小洲 三朋世兴 四朋国隆 五朋必卿

六朋选卿 七朋世英 八朋众 九朋众 未入朋衡玉

上引这份契约,是康熙五十一年(1712)曹宗衡公的裔孙为了轮流征收钱粮、完纳国课而订立的。从契约文件的内容看,他们早就有“七朋裔孙”的概念,而且这七朋人的轮流顺序仍是“照依拈阄”来决定的。再看契约末尾所附的每朋人名,也都是宗衡公派下各房的房头祖。也就是说,在一个宗族内部,这种“朋”的组织可以被用来轮流完成某项公共事务,其组织原则是以房为单位的。每朋按顺序负责一年。

其实,这种组织形式在宁化县泉上镇延祥村的上官宗族里也同样存在。据《天水郡上官氏房谱》记载,他们曾于乾隆二十五年(1760)与另一房人签订了一份合户契约,规定两房人各自应尽的各项义务,并特别提到要“朋充”里长[26]。这里的“朋充”即轮流充当之意,与上面的“朋”在含义上显然相同,都是以房为单位,共同尽义务,轮流负责。

除了以房为单位来组织之外,在祭祀神明或祖先的场合,“朋”的组织方式还有不同的变化。以下我们仍以连城县曹姓为例,再引一份买卖会份的契约作为参考:

立卖社人曹九长,今因无钱吉用,将祖遗下伯三郎公祠冬至社第壹朋壹分,又七月十五日茅井头无士社第四朋壹分,今托中送本家秉彝身边承买为业。当日三面言断,时价铜钱壹千伍佰文正。其钱即日随契两相交讫明白,其社任凭卖(买)主前去分胙岺(领)席,立卖字为照。

在见人曹翠琳亲笔(画押)

光绪丙戌十二年十二月廿七日立卖社人曹九长(画押)

在这份契约里,所谓“伯三郎公祠东至社”是在祠堂祭祖的结社,而所谓“七月十五日茅井头无士社”是在中元节祭祀孤魂野鬼的结社(“无士社”又称“义祭社”),可见在曹氏宗族里,不管是祭祀祖先还是鬼神,有很多都用结社的方式来组织。而在这类结社当中,仍有“朋”的组织,即参加者被分别编入第几朋,按照他们捐出的钱数享有某朋名下的股份。“朋”作为“社”底下的单位,显然仍有组织人群、承担祭祀任务的功能。而这种结社的股份是可以继承、买卖、典当的,结社成员的身份认定不再以血缘关系为基础,而是以能否出钱为标准,有出钱的有份,没有出钱的无份,出钱多少决定着今后“分胙岺席”的份额有多少。因此,这种结社里面的“朋”,就不再可能用房(血缘)来组织,而是在同一个宗族内部,以经济为纽带,将有份的成员编组在一起。

“朋”被运用于宗族之外,同样与宗族的房没有关系,而是根据各个地方的实际情况,将各姓居民按住地或抓阄结果来组织编排,共同完成某项集体性的任务。

按住地来组织“朋”的例子很多。如宁化县城关,以前每年八月十八日都有举行大规模的妈祖出巡活动,一连六天(八月十三至十八日)。当地居民就被分成五个“棚组”,分别负责一个晚上的游街活动。这五个“棚组”按照不同地域的居民点来划分,离天后宫最近的塔街被编在第一棚组,接下来依次为双虹、寿宁、横街、小溪。每个棚都有自己选出的牵头人[27]。而在长汀城关,那里也有同样的情况。所谓“长汀十三坊,坊坊十蓬人”。以前每年二月间,攀桂坊的天后宫就要把妈祖抬出来巡游,为期大约一个月。如此大规模的活动也是由该坊的七蓬人轮流主持(另有三个蓬在郊外没有参加),每蓬负责一年。蓬的成员都是左邻右舍的居民,按照住地的远近把他们分别组织在一起。[28]

另一种组织“棚”的方式不是按住地,而是按抓阄的结果,这便是本文探讨的治平十乡的例子。他们先考虑每棚需要多少户,再根据实际人口决定大约可以组成多少个棚,最后以抓阄的方式把所有居民都分别编到各个棚里。这样的组织方式显然更具有灵活性。人们不必受制于一个固定的框框,而是可以随着人口的消长变化而变化。以前治平十乡的人口并不是太多。以彭坊范姓为例,据他们的《族谱》记载:乾隆六年(1741),范姓已“十三世矣,仅有五十余家”。范姓是彭坊的大姓,才这么一点人口,那么全村人数就可想而知了。[29]再据民国时期的统计资料,1941年的治平全乡总共才1047户,4937人。[30]亦是说,全乡的人口总数还上不了5000,如果再扣除一些没有参加轮祀的村社,那么真正属于这个轮祀圈的人口户数肯定在几百户以内,平均每乡仅几十户人家而已。如此有限的人口,要负担一整年的祭祀任务,显然困难重重,因此就必须要考虑制订出一套切实可行的方法。而治平十乡“棚”的组织方式正好适应了这种需要。他们只要能排出二十四户为一棚,便可以每月举办两次“牙会”祭祀,安排出一年的祭期。人口增长排出的棚可以相应增加,人口减少棚的数量也可以减少,但都不影响到一整年的祭祀活动。

由此可见,“棚”的组织形式,不管在宗族之内或者宗族之外,都是千变万化、各有不同的,但有一个共同点,就是都必须根据当时当地的历史条件进行选择。“棚”作为一个社会组织形式,在闽西客家地区相当广泛地存在着,不论是宗族内部的征收钱粮,还是祭祀祖先、祀奉神明等民间崇拜活动,“棚”都被用来作为集合人群的一种手段。因此,我们在考察历史上的神明崇拜活动时,千万不要忘记它是当地社会生活的一个组成部分,人们用来组织庙会、祀奉神明的各种方法,正是他们在日常生活中经常碰到并被普遍使用的。一种广泛存在的社会组织形式,同时也是当地有特色的社会文化的一部分。

【注释】

[1]本文是笔者在香港中文大学宗教系做访问研究期间完成的,参加在台北举行的“第四届国际客家学研讨会”(1998年11月4—7日),谨在此向贡献宝贵意见的各位学者表示感谢!

[2]杨彦杰:《珨瑚侯王:一个跨宗族的地方土神》,载杨彦杰:《闽西客家宗族社会研究》,国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1996年版。

[3]宁化县方志编纂委员会:治平畲族乡乡镇概况,宁化县人民政府网,2015年9月8日。

[4]李世熊:《宁化县志》卷一《疆界志》,宁化县志编纂委员会整理,福建人民出版社1989年版,第42页。按,原文云“为村者二十有一”,可是实际记载的村名才二十个,原文如此,特此说明。

[5]李世熊:《宁化县志》卷二《邮置志》,第55页。

[6]长汀县志编纂委员会:《长汀县志》,生活·读书·新知三联书店1993年版,第51、500页。

[7]宁化县地名办公室编印:《宁化县地名录》,1981年版,第139页。宁化县方志编纂委员会:治平畲族乡乡镇概况,宁化县人民政府网,2015年9月8日,第65~66、81页。

[8]新编《宁化县志》,第289~292页。

[9]杨彦杰:《闽西客家地区的畲族——以上杭官庄蓝姓为例》,《闽西客家宗族社会研究》,国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1996年版,第277页。

[10]新编《宁化县志》,第786页。

[11]宁化县治平乡邓屋村邓氏:《南阳邓氏族谱》,木刻本,1995年编印。

[12]本文所引族谱,除了在“参考文献”有列出者外,其余均来自新编《宁化县志》第137~145页。

[13]宁化县曹坊乡曹氏:《曹氏家谱》卷一《五通庙记》,木刻本,1994年编印。

[14]宁化县曹坊乡曹氏:《曹氏家谱》卷一《汝康公祠图记》。

[15]《宁化县地名录》,第139页。

[16]参见John Lagerwey,AYear in the Life of a Mingqi Saint,载《民俗曲艺》117期,第329~370页,台北财团法人施合郑民俗文化基金会,1999年。

[17]由于有些当时人还在世,所以上述人名均经笔者更改,并非真实名字,但姓氏未变。本文其他地方涉及的人名均按此原则处理。

[18]《宁化县地名录》,第140页。

[19]区分“户”的标准,按当地习惯做法是:兄弟未分家算成一户,如果分家就要算作新立户。

[20]承蒙欧大年(Daniel L.Overmyer)启发:明代流行于民间的《宝卷》在扉页上也刻着“皇帝万岁万万岁”字样,如弘阳教的《弘阳苦功悟道经》便是一例。可见这种传统以前在民间相当普遍,不仅存在于民间教派,而且在乡村神明信仰中也经常可以看到,这两者是相互影响的。谨在此向欧大年教授表示感谢!

[21]参见杨彦杰:《珨瑚侯王:一个跨宗族的地方土神》,载杨彦杰:《闽西客家宗族社会研究》,国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1996年版。

[22]如治平上街,那里杂居着雷、蓝两姓居民,他们现在也参加“牙会”活动。据一位姓曾的报告人说,1995年他参加的那一棚共有三十六户,其中曾姓十八户、雷姓九户、蓝姓三户、张姓三户、江姓三户。

[23]新编《连城县志》,群众出版社1993年版,第845~846页。

[24]连城县曹坊乡培田村吴氏:《吴氏族谱》卷二十《乐庵公行略》,光绪三十二年(1906)修,木刻本。

[25]杨澜《临汀汇考》的原文是,“明成化间,吴在敬倡修”珨瑚侯王庙(卷四《山鬼淫祠》)。杨澜这一记载也有讹误的地方。前面已经谈到,吴在敬的父亲生于明正德九年(1514),已在成化(1465—1487)之后,显然他不可能在成化年间“倡修”庙宇。

[26]宁化县泉上镇延祥村上官氏:《天水郡上官氏房谱》卷五,光绪三年(1877)修,木刻本。

[27]参见叶兴林、张国玉:《宁化县城区的天后宫庙会》,载杨彦杰主编:《闽西的城乡庙会与村落文化》,国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1997年版。

[28]参见张鸿祥:《汀州城区的庙会大观》,载杨彦杰主编:《闽西的城乡庙会与村落文化》,国际客家学会、海外华人研究社、法国远东学院1997年版。

[29]宁化县治平乡彭坊村范氏:《范氏族谱·谱叙》,1993年修,木刻本。

[30]新编《宁化县志》,第134页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。