2.4.2 相对主义的经验纲领的步骤

通过多年科学知识社会学研究的经验积累,柯林斯认为,大体上可以把科学的整个争论过程划分为三个阶段。在这样的认识基础上,柯林斯将争论的三阶段概括为相对主义的经验纲领的三个步骤[72]:

(1)证明科学家对实验结果的解释是灵活的。柯林斯认为,在具体的科学实践中,科学家总是习惯于通过重复实验来检验科学发现或实验现象的真实性与可靠性,或者说,科学家把实验的可重复性看成是验证科学发现的公认基础和解决争论的决定性因素。在这种意义上,实验的可重复性成为科学系统的最高法庭,是一个显而易见的公理。在科学价值系统中,与种族、信仰、阶级、肤色等相比,实验的可重复性象征着科学的中立性。然而,柯林斯通过研究却发现,把可重复性看成是检验科学发现或实验现象的标准,不只是一个价值问题,而是一个实践问题,特别是在当代前沿性的科学实验中,科学家对科学实验的重复并非像过去认为的那么简单易行。

首先,他认为,随着实验规模的不断扩大,实验费用的不断增加,实验难度的日益提高,科学共同体只重视与重复那些得到他们认可的实验结果。因此,对于一位科学家而言,他的研究成果能否得到科学共同体的关注与认可在很大程度上必然要经过一个社会化的过程。这样,如果科学家希望自己所获得的实验结果得到他人的认可,那么,他一定要形成一系列的公共规则,即“以相同的方式进行下去”的一套切实可行的方法,使得他的实验结果具有可重复性。柯林斯指出,科学家和其他人往往相信,由一组像算法规则那样的指令直接操纵的自然界的反映。这给人留下的印象是,做实验在字面意义上是一种形式。这种信念,尽管在遇到困难时它会被偶尔悬置起来,但是,在实验成功之后,它会灾难性地再次具体化。正是这种具体化和再具体化有助于维持现存的科学知识。[73]

其次,柯林斯认为,即便从理论上掌握了与技能相关的知识与步骤,也不能保证一个实验室在复制另一个实验室的实验时,一定会获得同样的成功,因为实验技能的传播是一件非常复杂的事情。除了有意的保密性成分等外在因素之外,单就内在因素而言,在科学实验中,实验技能与规则的运用包含着意会知识,而意会知识是无形的,或者说,是难以被明确表达的。这种知识的传递很难靠形式化的语言体系或规则系统来完成,只能在熟练的实践者的长期指导下,在具体实践中来体会与感悟。因此,意会知识的传递是变化多端的,是因人而异的。

第三,柯林斯认为,就像根本没有私人语言和私人规则这样的事情一样,也根本没有私人发现这样的事情。语言与规则的稳定性是在社会中联合确立的,是一种社会约定。在科学研究实践中,科学共同体对一种实验现象或科学发现的认可,也是如此。特别是,当一个实验结果不可能被再一次成功地重新获得时,或者说,当实验无法提供一个公认的明确答案时,一方面,科学家对原有实验现象的理解与解释就会变得不统一起来;另一方面,因为科学家对同一种情况往往会有不同的感知,所以,科学家的行为又都具有合理性。[74]这样,便使得科学家把他们理解与认可一种实验结果或科学发现的焦点从自然界转移到社会世界,呈现出解释的灵活性特征,也使得科学家关于科学发现的争论成为一件很自然的事情。

(2)描述限制解释灵活性的机制,允许科学争论趋于结束。在柯林斯看来,科学家先验地把实验的可重复性作为判定实验的可靠性与有效性的标准,是非常幼稚的,因为他们的这种做法只不过是对常识的一种延伸外推,没有意识到,“常识”事实上是基于规则的一种社会约定,因此,在科学共同体中,终止科学争论也应是一种社会行动。(https://www.xing528.com)

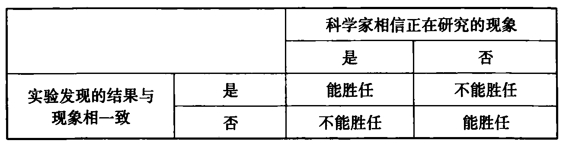

柯林斯认为,在常规的科学实验中,由于有统一的实验质量判定标准,所以,实验者的回归的循环并不明显,然而,在一个明确的标准不再适用的地方,实验者回归现象就很明显。实验者只能通过寻找定义实验质量的其他方法避开这个循环。柯林斯为了寻找科学家能够达成共识,结束争论的机制,在亲自采访与调查了几组科学家对待韦伯实验结果的态度后发现,在科学家中间,重复一个实验往往会变成对实验过程中每个零部件性能的测试与校准,变成对科学家本人的科学训练与素养的评价,变成对实验仪器是否合格和实验者的实验能力是否胜任的讨论,甚至变成对实验的每一个环节的可靠性的争论。在争论刚开始时,核心层的成员和有见解的任何其他人都是以二分法的方式思考实验的。他们把支持自己观念的实验看成是合格的,反之亦然。柯林斯把科学家关于实验者的胜任能力及其实验的完整性的观点列表如下:

表2.1

柯林斯通过对探测引力波实验的实地考察发现,科学家对引力波实验结果的异议的说明范围是很广泛的:从评价仪器的相对灵敏度一直到评价每个实验者的个人品质。然而,科学家对韦伯实验结果的信任或怀疑所进行的“非科学”推理,暴露了他们没有一个很好的判定实验质量的“客观”标准。而当科学家缺乏正确地重复一个实验质量的“客观”标准时,社会因素便成在未来试图确定把什么算作是“以同样方式进行下去”的方式中起到决定性作用。因此,把什么算作是好的引力波探测器的定义和裁定引力波是否存在的问题是一种社会过程,或者说,是一种社会行为。社会因素所起的作用使得关于韦伯是否真的探测到引力波的争论告以结束。

(3)把结束科学争论的制约机制与科学文化和社会网络联系起来。柯林斯认为,可重复性事实上等价于被科学地建制化了的感知稳定性,而感知的稳定性又依次与相应概念的存在相共存。因此,如果科学家在实验检验中不能明确地揭示实验结果的可重复性,那么,就必然会回到这样的问题:在实践中如何确定可重复性和相对应现象的存在。然而,这种确定既与科学家所默认的先前共识相关,也与他们运用概念的整个文化网络相关。这是因为,科学家之间的争论都是为了坚持“关于自然界的理论概念和常规的实验实践的先前共识”,或者说,他们更喜欢最大限度地维护先前达成的联盟,尽可能地选择在科学网络中产生最小干扰办法来解决争论。

在柯林斯看来,科学家结束争论的机制实际上与更广泛的科学文化网络和社会网络密切相关,是建立在确立了新约定的基础之上的。一方面,科学家的先前知识与理论共识是在科学训练的过程中形成的;另一方面,不是世界的规律性呈现在我们的意识中,而是我们建制化信念的规律性附加于世界。科学家总是生活在一个社会化的网络当中,一种观念或一种实验结果,越是远离科学概念的核心网络,就越难以得到科学共同体的认可与接受。然而,概念网络的稳定性既起到了纠正错误的作用,同时,也限制了创造性的发挥。柯林斯通过对几个超自然的通灵实验的分析表明,这些现实之所以得不到大家的认可,长期以来被排除在科学的核心层之外,正是由于它们远离了科学中心的概念网络。科学家如果要使某种稳定的概念网络发生巨大的变化,必须发明和维持新的前进方式,形成能够用以继续进行下去的新规则。这是因为,一个人的创造性行为,只有能够成为建制化的行为,才会有价值。更广泛的社会与政治网络有可能为某些新的建制提供成功条件,有可能使科学家把继续进行下去的非正统的新方式“合法化”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。