第十节 泌尿系统肿瘤

一、肾脏肿瘤

(一)肾脏良性上皮性肿瘤

1.乳头状/管状乳头状腺瘤 它是肾小管上皮发生的良性肿瘤。肾皮质内浅黄色实性结节,直径多数为1~3mm,少数>1cm,境界清楚,但无包膜。瘤细胞排列成管状、乳头状或囊乳头状。免疫组化和超微结构等方面,乳头状/管状乳头状腺瘤和乳头状肾细胞癌无区别,所以Grigon等人提出了乳头状腺瘤的如下诊断标准:①乳头状、管状乳头状结构;②肿瘤直径<0.5cm;③组织学上不像透明细胞、嫌色细胞或集合管细胞癌。

2.嗜酸细胞腺瘤 此类肿瘤不常见,占肾上皮性肿瘤的3%~5%,女性多于男性。多数病例为体格检查时偶然发现。肿瘤位于肾实质内,瘤体可大可小,境界清楚但无包膜。切面质地均匀,几近正常肾皮质的颜色,无出血坏死及囊性变,中央部常有星状瘢痕。个别肿瘤可浸润肾被膜或肾静脉。该肿瘤内可出现透明细胞癌灶。当肿瘤内出现胞质透明区域时,应鉴别是肿瘤细胞透明变性还是透明细胞癌。

3.后肾腺瘤 它是一种肾皮质小管发生的罕见的良性肿瘤,发病平均年龄为48.6岁(38~64岁),男∶女=1∶6。肿瘤的大小不等,肿瘤切面境界清楚,结节状,常见出血及囊性变。瘤细胞呈密集小管,实性巢状排列,偶见伸长的分支小管。多数病例中见不含血管轴心的乳头状结构-肾小球样小体,类似于早期胚胎的后肾组织。

(二)肾细胞癌

1.临床 为成人中肾脏最常见的恶性肿瘤,少见于20岁以前,男∶女=2~3∶1。有临床症状的肾细胞癌,其瘤体直径往往超过5cm,瘤体直径超过10cm者占半数。近年越来越多的学者发现了瘤体<3cm的小型肾癌。0.5%~1.5%为双侧发生,约5%于单侧肾内多灶发生。

2.组织学特征 肾细胞癌由不同类型的瘤细胞组成,具有不同的生长方式。主要的生长方式有弥漫致密、腺泡状、小管状、囊性、乳头型及肉瘤样。可单独出现,而更常见的是以混合方式出现。大多数肾细胞癌属透明细胞型,以其胞质丰富而透明为特点。胞质的透明性主要是含类脂及糖原所致。另一型典型的肾细胞癌属颗粒细胞型,以胞质丰富、呈强嗜碱性、颗粒状为特点。1985年发现的一种嫌色细胞型,在HE下其胞质呈淡染色的网状或絮状,电镜下胞质内见多量小泡,胶体铁染色部分癌细胞胞质呈天蓝色阳性反应。此瘤的生物学行为为低度恶性。不到5%的肾癌的组织学上含肉瘤样区,可见于任何细胞学类型,且具极强的侵袭性。

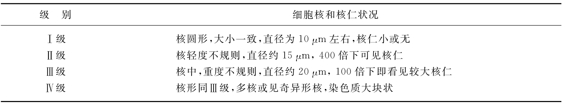

3.分级、分期与预后 1982年Fuhrman根据细胞核的大小、外形和核仁状况将肾细胞癌分为4级,与生存率密切相关。Ⅰ级者5年生存率为86%,Ⅳ级者为24%。肾细胞癌的预后与肿瘤大小、组织学类型和组织学分级(或核分级)有明显关系,但肿瘤分期与预后关系最密切(表5-10)。

表5-10 肾细胞癌分级情况

4.梭形细胞癌 又称肉瘤样癌、间变癌。约占成人肾细胞癌的1%,大体上肿瘤较大,平均最大径为11cm,切面灰白色,质地不均匀,有的质地细腻呈鱼肉状。常见肿瘤侵犯肾静脉或肾周脂肪组织。镜下肉瘤样区域中梭形、异形、单核或多核瘤巨细胞易见,核分裂象多。多数病例中,可见分化的透明细胞或颗粒细胞癌区域,与梭形细胞成分分离或混杂分布。有两种细胞成分相移行的区域。86%的患者术后存活率不足一年,预后差。

5.囊肿相关性肾细胞癌

(1)源于肾囊肿的肾细胞癌。

(2)囊性肾细胞癌 肿瘤大小不一,境界清楚,切面常呈多房囊性,囊性区超过实性区。镜下囊腔内面衬覆数层肿瘤细胞,几乎总是透明细胞癌,绝大多数肿瘤细胞核的分级为低级别。

6.乳头状肾细胞癌 肿瘤大小差别较大。当肿瘤比较小时,可明确肿瘤位于肾髓质中,切面呈灰白色,颗粒状,多囊性,囊内充满细颗粒状肿瘤组织,乳头被覆立方或柱状上皮细胞。肿瘤细胞胞质嗜酸性,少数为透明细胞。乳头轴心中可见多量泡沫状巨噬细胞。部分病例可见沙砾体。其他类型的肾细胞癌也可以出现乳头状结构,但诊断乳头状肾细胞癌,乳头状结构应不少于肿瘤组织的50%。

7.集合管癌 占肾细胞癌的1%~2%,发病年龄较轻,预后较差,多数在手术后半年至两年内死亡。当肿瘤体积比较小时,肿瘤明确位于肾实质内。癌细胞呈管状、乳头状排列,偶尔见筛状结构。可见单个或簇状癌细胞为促纤维组织生成性间质所包绕。免疫组化染色:EMA(+)、Vim(-),特别是高分子CK阳性等支持该肿瘤来源于Bellini集合管上皮。黏液卡红染色一些癌细胞胞质中可见红色黏液小体,与其他肾细胞癌不同。

(三)肾母细胞病变

1.肾母细胞瘤(Wilms tumor) 主要发生于婴幼儿,约50%见于2岁以前,90%发生于6岁以前,罕见于成人。肉眼,瘤体较大,实性,切面灰白色,边界清楚,质地细腻呈鱼肉状,可见出血坏死灶。肿瘤有向肾单位上皮方向分化和向肾间质方向分化的两种成分。多数肿瘤可见3种结构:①肾胚芽结构;②上皮细胞成分;③间叶成分。手术时肿瘤若局限于肾内,术后经过化疗后约90%可治愈。如肿瘤已侵入肾静脉、突破肾被膜或发生远处转移,则预后差。

2.肾源性残余和肾母细胞瘤病 先天性胚芽发育异常,肾实质内出现灶性胚基或大块性肾胚基。绝大多数发生于婴幼儿,成年人罕见。(https://www.xing528.com)

3.其他肾母细胞性肿瘤 中胚叶肾瘤、囊性肾瘤、部分分化的囊性肾母细胞瘤和恶性囊性肾瘤,均罕见。

(四)肾非上皮性肿瘤

1.血管平滑肌脂肪瘤 该肿瘤属于错构瘤,女性比男性多见,约15%的病例累及双侧肾脏,大约1/3肿瘤伴有结节性硬化。肾内多发性肿瘤灶及区域淋巴结内出现肿瘤组织,是肿瘤多中心性生长的表现,而不是肿瘤播散的结果。该肿瘤绝大多数为良性,但个别可伴肉瘤性转变和肺转移。

2.球旁细胞瘤 是肾小球旁细胞发生的良性肿瘤,分泌肾素,也称肾素瘤。多见于年轻人,平均年龄为19岁。肾素可通过免疫组化染色证实。

二、肾盂肿瘤

(一)肾盂上皮性良、恶性肿瘤

肾盂被覆尿路上皮(旧称移行上皮),最常见的上皮性肿瘤是尿路上皮乳头状肿瘤和尿路上皮癌,也可发生腺癌、鳞形细胞癌、未分化癌和肉瘤等,很罕见。

(二)肾髓质癌

它是罕见肿瘤,1998年版WHO分类中定义为,具有肾盏或肾乳头上皮特点而且快速生长的恶性肿瘤,常与镰状细胞病伴发。大体上肿瘤位于肾髓质,肾盂周围及肾皮质内常有卫星灶。诊断后平均生存为15周,预后极差。

三、睾丸肿瘤

1.精原细胞瘤 包括经典型、间变型和精母细胞型。它们的发病年龄、组织化学、免疫组化以及预后不同,所以诊断时要标明具体类型。间变型占精原细胞瘤的5%~15%,该型比经典型更具有侵袭性,有些作者发现这类型肿瘤更易出现在分期高的病变中,但当其分期相当时并不比典型肿瘤行为更恶性。精母细胞型占精原细胞瘤的4%~7%,多发生于较老的年龄组。该肿瘤较常双侧发生,但预后好,很少发生转移。该型从未见到与非精原细胞瘤性生殖细胞瘤复合存在,可能伴有高度恶性的肉瘤样成分,可发生广泛转移。

2.睾丸畸胎瘤 分为成熟性和未成熟性畸胎瘤。单一型畸胎瘤罕见,常和精原细胞瘤、胚胎癌、卵黄囊瘤等其他生殖细胞肿瘤并存。婴幼儿和青春期前儿童未成熟性畸胎瘤是良性的。

3.内胚窦瘤(卵黄囊瘤) 成人睾丸单一型内胚窦瘤极其罕见(又称未分化恶性畸胎瘤)。<2岁的患儿预后良好。成人伴有部分卵黄囊分化的,预后取决于临床分期,应用化疗后不会明显影响预后。

4.睾丸绒毛膜上皮癌 常是作为一种成分出现于混合性生殖细胞肿瘤中。

5.睾丸畸胎癌 系指畸胎瘤并伴有胚胎性癌,未成熟性畸胎瘤、成熟性畸胎瘤癌变以及畸胎瘤伴精原细胞或其他成分者均不能称为畸胎癌。

6.性腺外生殖细胞性肿瘤 生殖细胞性肿瘤可原发于性腺以外的中线部位,如腹膜后、前纵隔、松果体区等处。遇此情况应首先除外性腺生殖细胞肿瘤上述部位的转移。个别睾丸生殖细胞性肿瘤原发肿瘤,甚至发生退变形成瘢痕,但发生了转移。

7.混合性生殖细胞肿瘤 该类肿瘤占睾丸肿瘤的40%~60%。组合形式自多见至少见的顺序是:畸胎瘤与胚胎性癌的混合、畸胎瘤加胚胎性癌加精原细胞瘤、胚胎性癌加精原细胞瘤、畸胎瘤加精原细胞瘤等。

8.睾丸原位癌 也称精管内生殖细胞肿瘤,系指大的非典型生殖细胞代替精细管中精原细胞。其意义是在此基础上进入浸润期。浸润早期的细胞像精原细胞瘤的细胞,不论其以后形成的肿瘤是精原细胞瘤还是任何其他类型的生殖细胞肿瘤。睾丸原位癌发生于浸润性生殖细胞瘤前5年内。

9.支持细胞增生结节 在睾丸中,特别是下降不全的睾丸中常见到灶性曲细精管完全衬覆高柱状支持细胞,不应该误诊为支持细胞瘤。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。