第二节 我国出生性别比的孩次差异

关于出生人口性别比孩次差异的变化情况,在以往的研究中,一般都认为随着胎次的增高,出生性别比呈现减低的趋势。如:美国1969~1971年5 289 681例出生婴儿自第1~8胎及以上的出生性别比,在白人中分别为106.0、106.0、106.0、105.0、105.0、104.0、104.0、104.0,在黑人中分别为104.0、103.0、102.0、102.0、101.0、101.0、101.0、102.0。[10]但是与此相反的情况也是存在的。谷祖善、杨淑芬对274 661例出生婴儿做了统计调查,他们发现这些出生婴儿第1~4胎及以上的出生性别比分别为108.0、108.0、110.0、111.0。[11]1982年1‰人口生育率调查资料中1930~1981年按胎次出生人口性别比(第1~5胎及以上分别为108.4、107.5、109.2、108.7、108.4),表现出与上述两个调查不同的特点,既不属于随胎次增加而逐步降低的类型,但也不是随胎次的增加而逐步升高的。各个胎次之间的出生性别比呈现出轻度的起伏,其变化范围是在这一时期平均出生性别比(108.4)的11%之间。[12]

鉴于在不同的调查中分胎次出生性别比的变化情况比较复杂,因此,有学者认为,在对某个具体的分胎次出生性别比进行分析时,应当从其基本趋势、各胎次之间波动的范围以及被观察婴儿的数量等几个方面加以全面的考虑。[13]那种认为出生性别比必定会随着胎次的增高而减低,而将相反的情况视为不正常的观点是不全面的。

尽管从生理角度上来说,女婴的存活能力要高于男婴,但是1953年我国第一次人口普查显示,当时的出生性别比是正常的,而女童死亡率偏高,因此出现了男女性别比随着年龄的增长而上升的趋势;1964年我国第二次人口普查时虽然这种状况有所改善,但是仍然没有彻底消除,显示了历史上对女婴幼儿在抚养照料方面的歧视。到2000年,这种对女婴幼儿照料的刻意忽视已经部分转化为对女性胎儿和新生儿的歧视,出现了异常偏高的出生性别比。研究发现,女婴死亡率异常偏高和出生性别比失衡两种现象在很多地区都是相随相伴存在的。

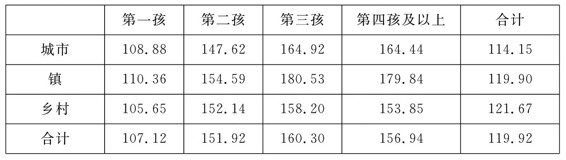

根据现有的人口统计资料来分析,从总体上来说,一方面,我国分孩次的出生人口性别比在1980年代以前基本上是正常的。20世纪70年代,我国分孩次的出生人口性别比较为稳定,且在正常的值域之中。一孩、二孩、三孩、四孩、五孩及以上出生人口性别比分别为106.84、104.45、105.89、107.29、107.50。另一方面,我国不同孩次之间的出生人口性别比差异较大,出生性别比随孩次的增高而显著上升,表现为出生人口性别比一胎基本正常、二胎及以上偏高。1980~1988年,我国出生性别比平均为108.96。分孩次的平均出生性别比,一孩是105.49,二孩是110.83,三孩为113.94,四孩为114.13,五孩及以上为115.64,出生性别比明显随孩次增高而升高,而且二孩较一孩出生性别比陡然升高。1990年和2000年我国第一孩的出生人口性别比都基本正常,无论是城市还是农村都基本保持在103.0~107.0左右;但第二孩的出生人口性别比就发生了较大变化。2000年我国第一孩的出生人口性别比为107.12,基本平衡,但第二孩为151.92,第三孩高达160.30,已经处于严重失衡状态。

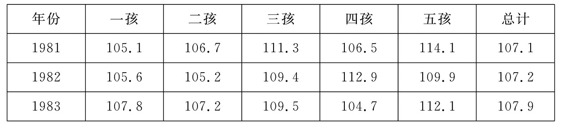

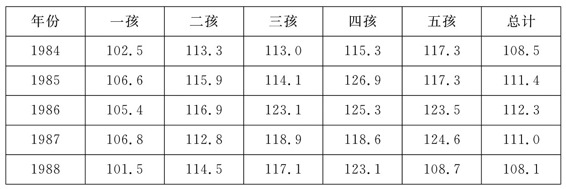

全国性和地区性资料也都说明了这一点。表3-8是1981~1988年主要年份全国分孩次出生人口性别比数据。表中数据显示,一孩出生人口性别比基本正常,二孩开始陡然增高,并且孩次越高出生人口性别比越高。同时,随着时间的推后,二孩及以上出生人口性别比越高。1981年,一孩、二孩出生人口性别比分别为105.1、106.7,1987年两者分别为106.8、114.5,分别增加1.7和6.1;但三、四、五孩出生人口性别比更是分别增加了7.6、12.6和10.5。

表3-8 1981~1988年全国分孩次出生性别比

(续 表)

资料来源:梁济民、陈胜利主编:《全国生育节育抽样调查分析数据卷》第三卷《生育节育》,中国人口出版社1993年版,第12页(表3-3-1)。

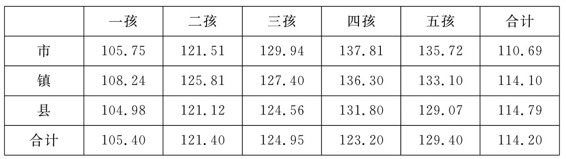

表3-9是1989年和1990年上半年我国分市、镇、县分孩次出生人口性别比情况。表中数据显示,市、镇、县一孩的出生人口性别比基本正常;二孩及以上出生人口性别比偏高,且随着孩次越多,出生人口性别比越高。

表3-9 1989、1990年上半年我国分市、镇、县分孩子次出生人口性别比

资料来源:国务院人口普查办公室:《中国1990年人口普查资料》,中国统计出版社1992年版。

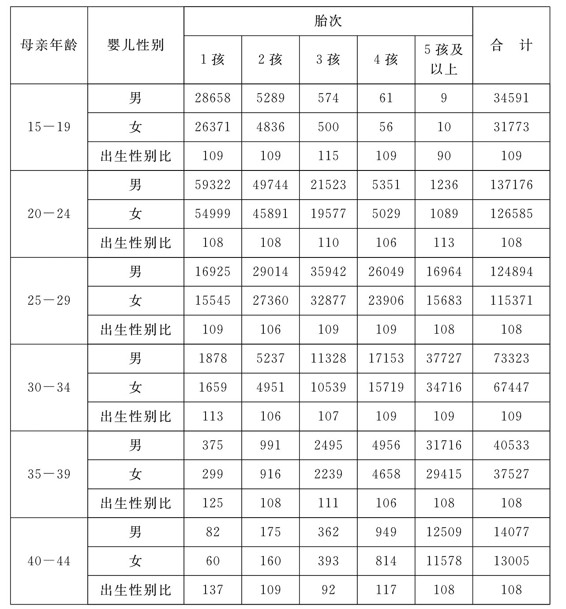

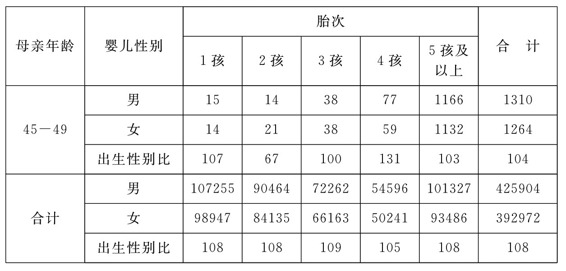

表3-10是全国按母亲年龄及胎次的男女婴儿数(1930~1981年),表3-11是全国按母亲年龄及胎次的出生性别比(1930~1981年),表3-12是2000年我国分城乡、孩次出生人口性别比。从表中我们可以看出,出生人口性别比和母亲年龄,以及出生孩次存在着正相关的关系。一般来说,母亲年龄越小出生人口性别比较小,母亲年龄越大出生人口性别比较大;胎次越低出生人口性别比较小,胎次越高出生人口性别比较大。15~19岁年龄段的母亲,其出生的孩子出生性别比基本上正常;40~44岁年龄段的母亲,其出生的孩子出生性别比偏高。

表3-10 全国按母亲年龄及胎次的男女婴儿数(1930~1981年)(女=100)

(续 表)

数据来源:李伯华、段纪宪:《对中国出生婴儿性别比的估计》,《人口与经济》1986年第4期。

注:表中出生人口性别比是根据出生男女数计算出来的。(https://www.xing528.com)

表3-11 全国按母亲年龄及胎次的出生性别比(1930~1981年)

数据来源:李伯华、段纪宪:《对中国出生婴儿性别比的估计》,《人口与经济》1986年第4期。

表3-12 2000年我国分城乡、孩次出生人口性别比(女=100)

因此,我们可以说,孩次越高,出生人口性别比越高。这也是国内外出生性别比偏高地区的一种普遍现象。1980年、1990年和2000年我国分孩次的性别人口比都表现出随着孩次的升高,性别比逐渐升高的趋势;而在同一个孩次里比较,只有第一孩的性别比一直保持在正常范围之内,第二孩和三孩以上的性别比随着年代的推移急剧升高,严重偏离正常范围,且随年份的增加偏离程度越来越严重,到2000年,第二孩和三孩以上的出生婴儿性别比已分别达到151.9和159.4。

【注释】

[1]李伯华、段纪宪:《对中国出生婴儿性别比的估计》,《人口与经济》1986年第4期。

[2]一个地区如果完全按照人口政策的规定生育子女,那么,该地区平均每个妇女终身生育的孩子数,就是该地区的“政策生育率”。

[3]郭志刚、张二力、顾宝昌、王丰:《从政策生育率看中国生育政策的多样性》,《人口研究》2003第9期。

[4]张二力:《从“五普”地市数据看我国生育政策对出生性别比和婴儿死亡率性别比的影响》,《人口研究》2005年第1期。

[5]张二力:《从“五普”地市数据看我国生育政策对出生性别比和婴儿死亡率性别比的影响》,《人口研究》2005年第1期。

[6]张丽萍:《我国出生人口性别比区域差异研究》,《人口研究》2005年增刊。

[7]谷祖善、杨淑芬:《我国年龄别性别比》,《石河子医学院学报》1984年第1期。

[8]中国人口信息研究中心主编:《中国1‰人口生育率抽样调查主要数字汇编》,新世界出版社1988年版。

[9]瑗珲—腾冲线也称“胡焕庸线”,它是我国著名人口地理学家胡焕庸教授于1935年创制中国人口分布图和人口密度图的同时考定的。由东北至西南,从黑龙江爱辉到云南腾冲作一直线,就是我国的人口地理分界线。以此线为界,约有94%的人口居住在约占全国土地面积42.9%的东南部地区,只有约6%的人口居住在约占全国土地面积57.1%的西北部地区。同时,它基本上和我国400毫米等降水量线重合,两边地理、气候迥异,是我国自然地理分界线。这条线穿越的省会及主要城市有:(1)黑龙江段:哈尔滨—瑷珲—伊春;(2)山西段:河北张家口—山西大同—朔州—忻州—太原—临汾(洪洞县);(3)陕西段:河南三门峡市—陕西西安—商洛—汉中;(4)四川段:绵阳(江油、北川)—成都—雅安—西昌—攀枝花;(5)云南段:昆明—大理(巍山)—腾冲。

[10]李伯华、段纪宪:《对中国出生婴儿性别比的估计》,《人口与经济》1986年第4期。

[11]谷祖善、杨淑芬:《我国年龄性别比》,《石河子医学院学报》1984年第1期。

[12]中国人口信息研究中心主编:《中国1‰人口生育率抽样调查主要数字汇编》,新世界出版社1988年版。

[13]李伯华、段纪宪:《对中国出生婴儿性别比的估计》,《人口与经济》1986年第4期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。