我们所知道的最早的楷书书法家是钟繇,所能看到的最古的楷书是钟繇所写的宣示表等帖的临摹本的刻本(“荐季直表”恐不可信)。(图84)

宣示表等帖的字体显然是脱胎于早期行书的。如果把规整一派的早期行书写得端庄一点,把在早期行书里已经出现的横画收笔用顿势的笔法普遍加以应用,再增加一些捺笔和硬钩的使用,就会形成宣示表那种字体。钟繇的行书本来就比一般的早期行书更接近楷书。他在一些比较郑重的场合,如在给皇帝上表的时候,把字写得比平时所用的行书更端庄一些,这样就形成了最初的楷书。

以上所说如果基本符合事实的话,我们简直可以把早期的楷书看作早期行书的一个分支。明人孙鑛在《书画跋跋》中说:“余尝谓汉魏时,隶乃正书,钟、王小楷乃隶之行。”这是很精辟的见解。

“钟王”之“王”指东晋著名书法家王羲之。他跟他的儿子王献之的楷书,在钟繇楷书的基础上又有发展,显得更为美观。(图85、86)

应该指出,尽管楷书在汉魏之际就已形成,但是在整个魏晋时代,使用楷书的人却一直是相当少的,恐怕主要是一些文人学士。当时一般人所用的仍然是新隶体或介于新隶体和早期行书之间的字体。我们现在所能看到的魏晋简、纸上一般使用的字体,除了行书、草书,几乎都是这类字体。魏晋时代的古书、佛经等抄本,也大都使用新隶体,而且有的还有意增加一些八分笔意。(参看本章第一节所引有关图版)《隋书·经籍志》说:“其中原,则战争相寻,干戈是务,文教之盛,苻、姚而已(苻指苻氏前秦,姚指姚氏后秦,其时代相当于东晋)。宋武入关,收其图籍,府藏所有,才四千卷,赤轴青纸,文字古拙。”所谓“文字古拙”,大概就是指前后秦的古书抄本用的不是楷书而是新隶体而言的。

碑刻选择字体,比古书抄本等更保守。魏和西晋的碑刻一般仍然使用八分。不过,东汉碑刻上的八分,风格多种多样,随书手而异,魏和西晋碑刻的八分则多数显得呆板造作,千篇一律。这应该是八分由于新隶体的排挤,已经变成专门用来铭刻金石的非通行字体的反映(启功《范式碑跋》,《启功丛稿》344页)。魏和西晋时代的个别碑刻,如魏景元四年(263年)的 寇将军李苞通阁道题字(图87)和吴凤凰元年(晋泰始八年,公元272年)的九真太守谷朗碑,(图88)已经使用了新隶体。但谷朗碑偶而有有意仿古的情况,如“之”字作“

寇将军李苞通阁道题字(图87)和吴凤凰元年(晋泰始八年,公元272年)的九真太守谷朗碑,(图88)已经使用了新隶体。但谷朗碑偶而有有意仿古的情况,如“之”字作“ ”之类。

”之类。

已发现的东晋碑刻所用的字体,大都是新隶体。其中,前秦建元四年(东晋太和三年,公元368年)的广武将军碑,写得比较随便,大概跟当时一般所用的新隶体比较接近。不过此碑也有少数有意仿古的地方,如“之”作“ ”,草头作“艸”等。(图89)隆安三年(399年)的杨阳神道阙题字(图90)和义熙元年(405年)的爨宝子碑等,(图91)则都想摹仿八分而又学不像,字体显得很不自然。

”,草头作“艸”等。(图89)隆安三年(399年)的杨阳神道阙题字(图90)和义熙元年(405年)的爨宝子碑等,(图91)则都想摹仿八分而又学不像,字体显得很不自然。

东晋时代的墓志,少数用八分(如谢鲲墓志,《文物》1965年6期36页)或行书(如上节所举行书孟府君墓志),多数用新隶体。墓志上的新隶体,有的写得比较笨拙,如上节所举新隶体孟府君墓志;有的则跟行、楷已经相当接近,如永和元年(345年)颜谦妇刘氏墓志;(图92)还有一些跟杨阳神道阙等相类,是想摹仿八分的新隶体,如咸康七年(341年)王兴之墓志、(图93)升平元年(357年)刘剋墓志等。(图94)

有些讲字体的人,由于看到魏晋时代的碑志上用的是八分和新隶体,一般人所用的也大都是新隶体之类的字体,就认为当时根本不可能有楷书和跟楷书相近的行书存在,传世的钟、王楷书和行书基本上都靠不住。这是不妥当的。有的人甚至说真正的王羲之的字,其风格一定跟爨宝子碑一类字体相似,那就更可笑了。他们不知道,古人在不同的用途上往往使用不同的字体,而且文人学士,特别是开风气之先的书法家所写的字,跟一般人所写的字也往往有很大距离。钟王楷书跟新隶体同时并存,是一点也不奇怪的。在魏晋时代的楼兰遗址出土的、时代不会晚于东晋初期的字纸上,不但可以看到早期行书,而且还可以看到作风跟钟、王很相似的楷书。(图64)可见那种认为魏晋时代不可能有楷书,传世钟王字帖都靠不住的说法,是完全站不住脚的。

进入南北朝之后,楷书终于成了主要的字体。

前面说过,东晋时代的有些新隶体,跟行、楷已经相当接近。到了南北朝,就出现了在钟王楷书的影响下由新隶体演变而成的一种楷书。在南北朝早期的碑刻、墓志上,占统治地位的字体已经不是新隶体,而是这种楷书了。这种楷书在结体和笔法上保留了新隶体的一些比较明显的痕迹,而且在使用于碑刻、墓志的时候,就跟东晋时代碑刻、墓志上的新隶体一样,往往有仿古的倾向,笔法略带八分的意味,因此其面貌比钟王楷书要古拙一些。南朝刘宋时代的碑志,如大明二年(458年)的爨龙颜碑(图95)和大明八年(464年)的刘怀民墓志等,(图96)都使用这种楷书。在北朝的碑志里,这种楷书较长期地占据着统治地位。由于使用这种楷书的北魏碑志数量很多,(图97、98)后人称这种楷书为魏碑体。

南朝到了齐梁时代,碑志上出现了跟钟王体很接近的楷书。(图99、100)北朝到了后期,碑志上的楷书也出现了向钟王体靠拢的现象。有的碑刻,如北齐武定元年(543年)的高归彦造象记的字体,简直已经完全是钟王一系的楷书了。(图101)唐以后,魏碑体基本上退出了历史舞台,到了清代才由于书法家的提倡而重新受到重视。(https://www.xing528.com)

在南北朝的碑志上可以看到一些仿八分的字。(图102)这类字跟只不过略带八分笔意的魏碑体是不同性质的。有的人把它们看作由汉隶向楷书演变过程中的字体,有的人把它们跟魏碑体混为一谈,都是不正确的。

钟王楷书脱胎于行书,作为碑刻上的正体来用,结体和笔法都有不够庄严稳重的地方。南北朝时人已经为了这个原因,对钟王楷书作了一些改造。不过直到唐初的欧阳询,才较好地完成了这项改造工作。(图103)因此也有人认为楷书到唐初才真正成熟。例如认为“钟王小楷乃隶之行”的孙 就说:“若楷书则断自欧阳始,点点画画,皆具法度,无一笔迁就从便,意正与隶同,法正与行草相配也。”(《书画跋跋》)

就说:“若楷书则断自欧阳始,点点画画,皆具法度,无一笔迁就从便,意正与隶同,法正与行草相配也。”(《书画跋跋》)

楷书的“楷”当楷模讲,“楷书”的原意就是可以作为楷模的字或有法度的字,本来并非某种字体的专名。魏晋时代人曾称工整的八分书体为“八分楷法”或“楷法”。脱胎于行书的钟繇楷书,在当时显然是没有资格称“楷书”的。不少讲字体的人认为羊欣所说的钟书三体中的章程书,就相当于我们所说的楷书,不知确否。说不定我们所说的钟繇楷书,当初本是包括在行狎书里的,后来才独立了出来。从南北朝到唐代,楷书有正书、真书、隶书等名称。“正书”、“真书”都是相对于“行书”、“草书”而言的,“隶书”是相对于“八分”而言的(参看本章第二节)。“楷书”这个名称也曾经跟“楷法”一样,被用来指称八分。唐张怀瓘《书断·上》“八分”条,就说八分“本谓之楷书。楷者,法也,式也,模也”(《法书要录》卷七)。不过在唐代,“楷书”大概也已经用来指称我们所说的楷书了。宋以后,“楷书”就成为我们所说的楷书的专称了。

在魏晋时代,由于早期行书和楷书的书法的影响,章草逐渐演变成为今草。启功先生曾指出,传世的西晋陆机的平复帖,(图104)是由章草向今草过渡的草书(《启功丛稿》27页)。楼兰发现的简、纸上的草书,也大都呈现这种面貌。(图56C、D,65)对于今草的正式形成,王羲之大概起了很大作用。南齐王僧虔《论书》说:“亡曾祖领军洽与右军(指王羲之,羲之官至右军将军、会稽内史)书云:‘俱变古形,不尔,至今犹法钟、张(张指东汉草书书法家张芝)’。”(《法书要录》卷一)《书断》引欧阳询《与杨驸马书章草千文批后》,也说王羲之、王洽变章草为今草。(《法书要录》卷七)他们的说法应该是有根据的。传世的王羲之的草书,几乎都是今草。(图105)

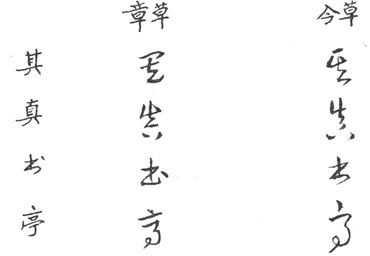

今草的字形多因袭章草,但是改掉了跟隶书相近的笔法,有时对笔画还略有省并,书写起来比章草更方便,例如:

此外,今草里也有一些字已经简化得跟章草大不相同,如“亦”作 ,“上”作

,“上”作 ,“下”作

,“下”作 等等。有些字在今草里既有来自章草的写法,也有楷书草化的写法,如“卿”既可作

等等。有些字在今草里既有来自章草的写法,也有楷书草化的写法,如“卿”既可作 也可作

也可作 “介”既可作

“介”既可作 也可作

也可作 等等。今草连笔比章草多,字与字也常相钩连。总之,要比章草更“草”,因此也比章草更不易辨认。使用今草的人范围很窄,主要是一些文人学士。唐以后更有所谓狂草,写出来别人多不能识,完全成了一种供欣赏的艺术品。

等等。今草连笔比章草多,字与字也常相钩连。总之,要比章草更“草”,因此也比章草更不易辨认。使用今草的人范围很窄,主要是一些文人学士。唐以后更有所谓狂草,写出来别人多不能识,完全成了一种供欣赏的艺术品。

在王羲之等人手里,随着楷书的发展和今草的形成,行书也相应地演变成为介于楷书和今草之间的一种字体,面貌跟早期行书有了明显的不同。(图106,107)

行书没有严格的书写规则。写得规矩一点,接近楷书的,称为真行或行楷。写得放纵一点,草书味道比较浓厚的,称为行草。行书写起来比楷书快,又不像草书那样有难于辨认的毛病,因此有很高的实用价值。我们现在以楷书为正体,但是知识分子平时所写的字,多半是接近行书的。

隶书、楷书这两个阶段的时间界线不大好定。从各方面综合考虑,似乎可以把南北朝看作楷书阶段的开端,把魏晋时代看作隶书、楷书两个阶段之间的过渡阶段。

汉字进入楷书阶段之后,字形还在继续简化,字体就没有大的变化了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。