串联补偿技术最早是在1928年应用于美国纽约的35kV电网,是一种比较成熟的技术,广泛用于提高电力系统输送能力和稳定性。1950年瑞典Alfter首次用于230kV电网,1954年瑞典Hlavero首次用于380kV电网,1968年美国太平洋公司首次用于500kV电网,1989年巴西Itabera首次用于765kV电网,目前全世界范围内总容量超过100Gvar。

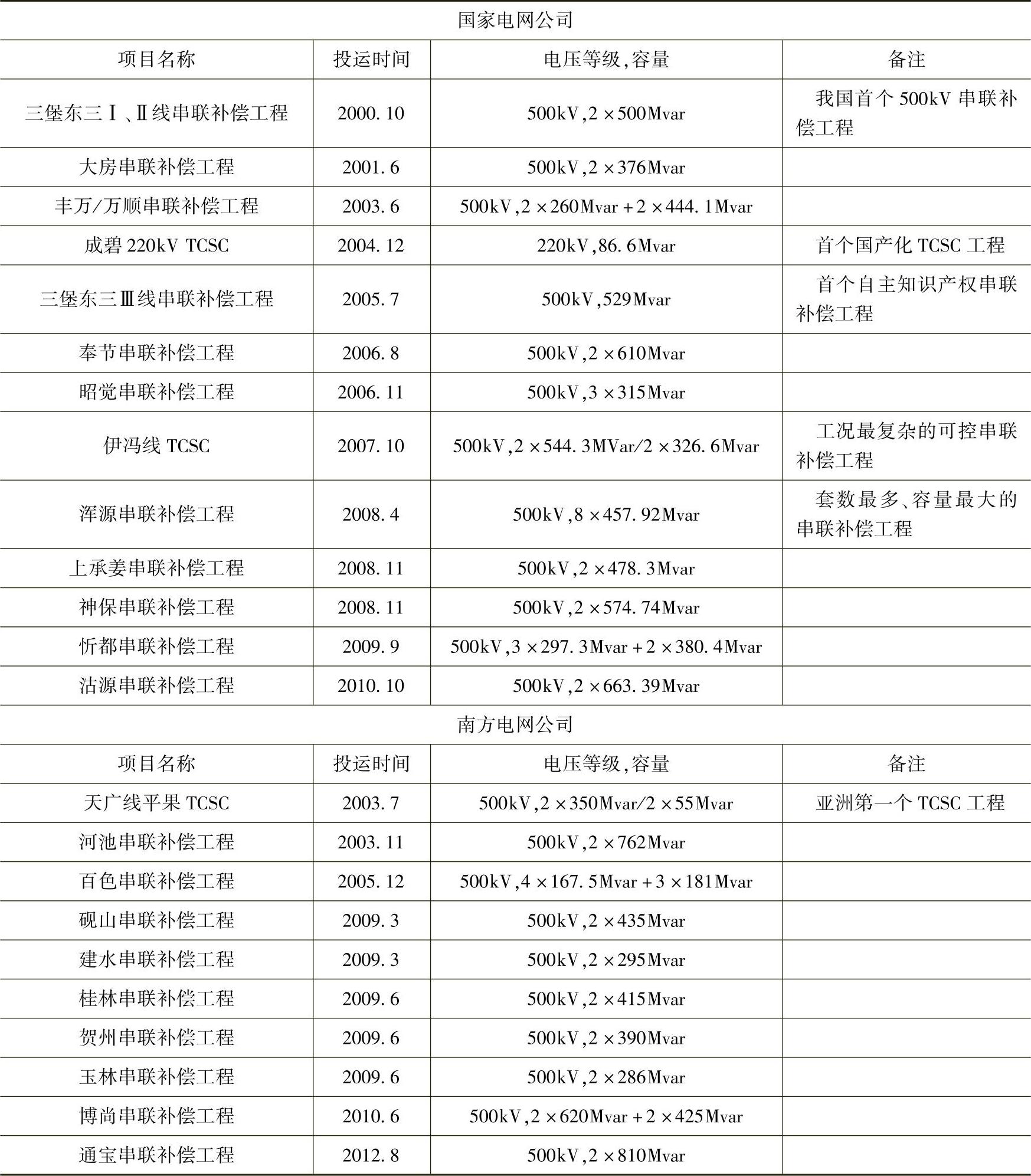

我国于1966年在新杭上线建成第一个220kV串联补偿站,1972年在刘天关线建成两组330kV串联补偿站,2000年10月在东三线建成两组500kV串联补偿站。随着大型能源基地的建设和西电东送的发展,串联补偿得到了大量的应用。截至2012年底,全国已投入运行的串联补偿容量超过30.688Gvar,其中可控串联补偿工程有3个,总容量为849.8Mvar。表1-4统计出了我国已建的500kV串联补偿工程和可控串联补偿工程。

表1-4 我国已建及在建的串联补偿工程

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

注:“电压等级,容量”一栏中“/”前后分别为固定串联补偿与可控串联补偿的容量。

串联补偿通过串联补偿线路感抗减少线路压降和功率角,从而提高线路输送容量,增强电网稳定性。相比新建输电线路,串联补偿节省了设备和输电走廊投资,同时减少了对环境的破坏和电磁污染,具有显著的社会和经济效益。随着新型电容器技术、金属氧化物限压器(MOV)保护技术、光纤通信技术、微机控制技术的进步,串联补偿设备的可靠性大大提高,在我国串联补偿技术将大有发展前景。

然而,次同步谐振问题的出现在一定程度上阻碍了串联补偿技术的快速发展。当汽轮发电机组经串联补偿线路送出时,如果由于扰动在系统中出现谐振频率下的电流分量(通常为次同步频率),该电流进入发电机组,在转子上产生互补频率(工作频率、谐振频率)的电磁转矩。当该电磁转矩的频率接近或等于发电机轴系的某一自然扭振频率时,轴系的扭转振荡加剧,同时系统中的次同步电流被进一步放大。当整个系统呈现负的电气阻尼时,这种机械系统与电气系统的相互激励将无法停止,最终导致系统发散失稳。在我国的锦界电厂就出现了这一问题。在采取抑制措施以前,当发电机组投入运行并达到一定出力时便会出现较严重的次同步谐振问题,机组只能减小出力甚至停运。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。