模具的化学热处理,根据渗入的元素种类和数量不同分为:渗碳和碳氮共渗、渗氮和氮碳共渗、渗硼、渗硫、渗硅和渗铝、渗铬、渗钛、渗铌以及三元和多元共渗等。下面,将逐一阐述在模具制作中广泛使用的几种化学热处理工艺。

1.渗碳和碳氮共渗

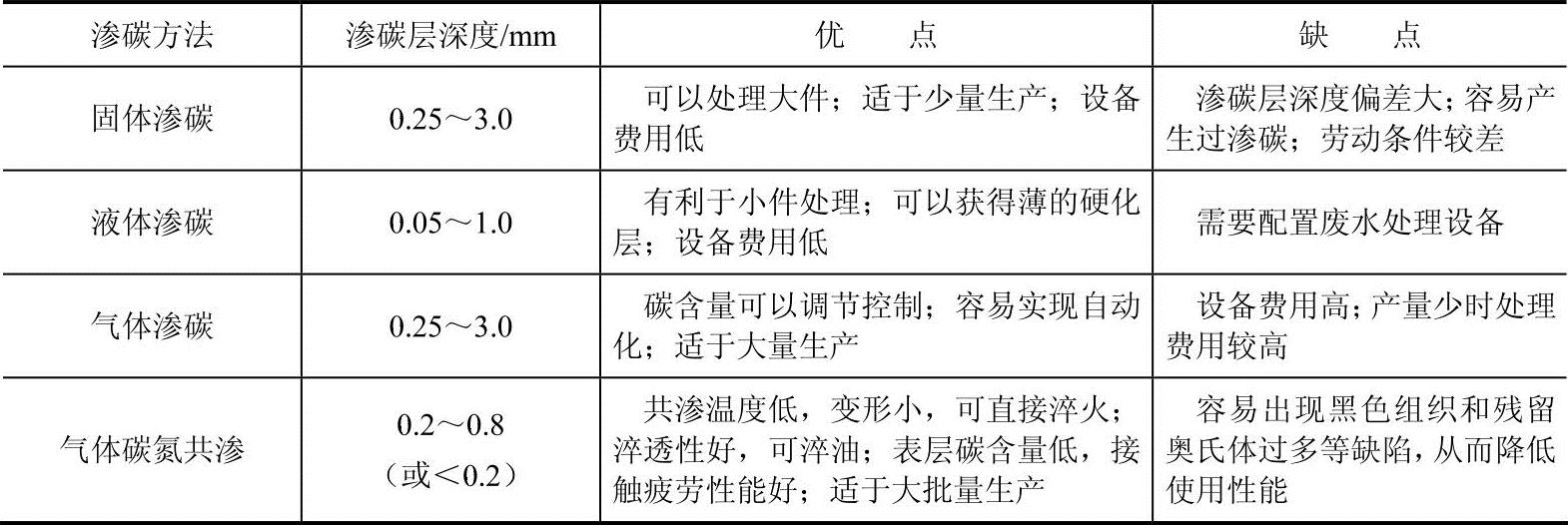

(1)渗碳和碳氮共渗的方法 通常按渗剂分为:气体的、液体的和固体的渗碳及碳氮共渗。此外,还有真空的、离子的和流态床的以及感应加热的渗碳及碳氮共渗等。常用渗碳和碳氮共渗的方法及其特点,见表6-35。

(2)渗碳和碳氮共渗质量要求

1)外观质量:渗碳和碳氮共渗后零件不得存在裂纹、碰伤和锈蚀等缺陷。

2)硬度要求

①表面硬度和心部硬度应达到零件图样或工艺文件的技术要求。表面硬度一般为56~64HRC。

②对渗碳和碳氮共渗并淬火-回火后的零件心部硬度没有统一规定。

3)渗层深度要求

表6-35 渗碳和碳氮共渗常用的方法及其特点

①用金相法或断口法测得的渗层深度,仅作为零件中间检验指标,而渗碳和碳氮共后淬火和回火的最终指标,只能采用硬度法所测得的有效硬化层深度来判断。

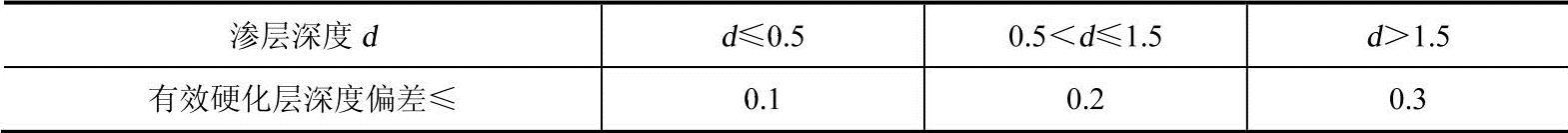

有效硬化层的检验方法按GB/T9450—2005《钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核》中的规定进行。有效硬化层深度误差不得超过表6-36的规定。具体检测方法有两种:

表6-36 渗碳和碳氮共渗有效硬化层深度偏差 (单位:mm)

a.合金渗碳钢渗层,即由表面测至原始组织处的距离,包括过共析层、共析层和过渡层三者之和作为渗层深度。

b.碳素渗碳钢渗层,即由表面过共析层、共析层和1/2过渡层处的距离作为渗层深度,且过共析层加共析层之和不小于75%的渗层总深度。

②渗层深度是指成品零件的渗层深度,即零件图样要求的渗层深度。如渗碳后还需磨削加工时,则渗层深度应为零件图样要求的渗层深度加预留的磨量。

4)显微组织要求。显微组织检验主要是对渗层组织和心部组织的检验。

①渗层组织检验,包括马氏体的形态和粗细;碳化物的形状、大小、多少和分布;残留奥氏体的数量等。渗层组织应是细片状或细板条状马氏体、少量残留奥氏体和数量不多且分布均匀的细小的粒状碳化物。马氏体和残留奥氏体1~5级合格;一般零件的碳化物1~6级合格,受冲击的模具零件1~5级合格。

②心部组织检验主要是游离铁素体的数量、大小和分布等。心部组织为细板条马氏体;对模数大于等于5mm的齿轮心部铁素体以1~4级合格;对模数小于5mm的齿轮心部铁素体以1~5级合格。

5)变形度要求,按零件图样和工艺文件进行检验。渗碳后有磨削加工时,其变形量一般不得超过预留加工量的1/3或冷热加工协商确定。

2.渗氮和氮碳共渗

渗氮和氮碳共渗均在钢的相变点温度(727℃)以下进行。因此,具有变形小,渗层薄和硬度高等特点。渗氮广泛应用在工具、模具、量具,以及要求硬化层薄,载荷较小,对变形要求严格的耐磨模具件等。但渗氮有其不足之处,如生产周期长、效率低和成本高、适用的钢种有限以及渗层脆性大等。为此,出现了氮碳共渗(即软氮化)技术。氮碳共渗虽然硬度(根据材料不同,可达600~1100HV)稍逊于渗氮(可达1000~1200HV),但具有生产周期大大缩短,效率显著提高和成本有效降低以及适用的钢种几乎不受限制,脆性明显降低等优点,因此更加拓展了应用范围。

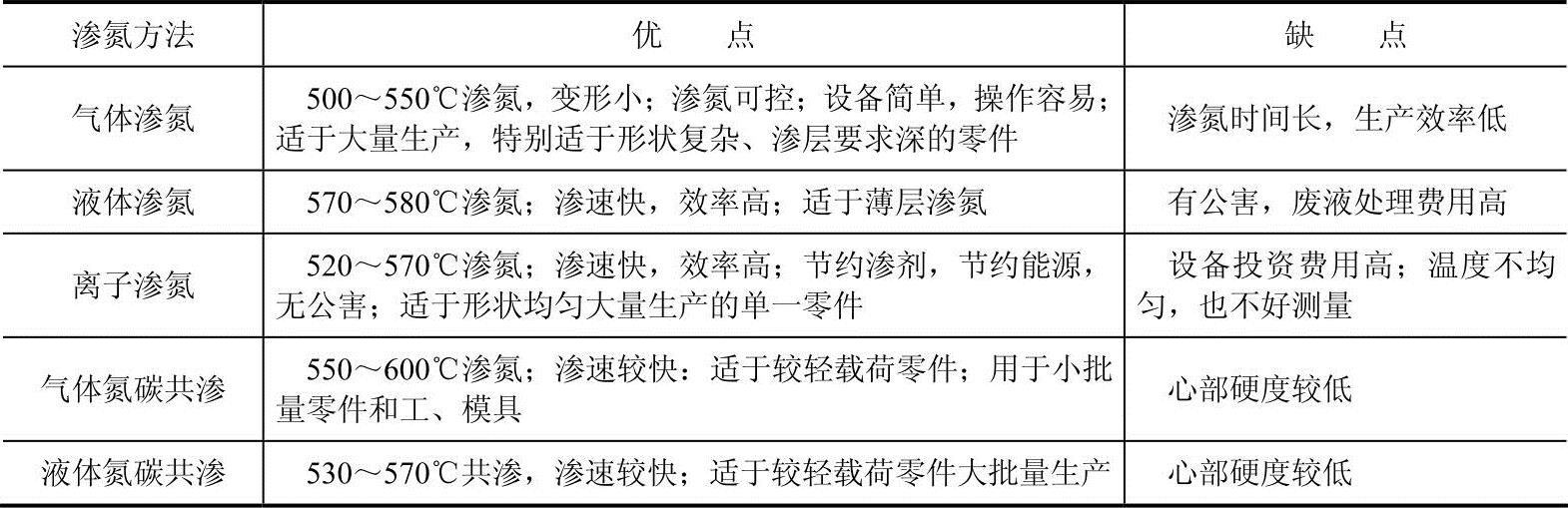

(1)常用的渗氮和氮碳共渗方法及特点(表6-37)渗氮和氮碳共渗的目的大致相同,即都是为了提高表面硬度、耐磨性和耐疲劳性能以及耐蚀性等。

表6-37 各种渗氮和氮碳共渗的方法及特点

(2)渗氮件的质量要求

1)外观质量

①任何方法的渗氮件表面不得有剥落现象。此外,离子渗氮件表面还不得有灼伤现象。

②渗氮件表面应呈现银灰色或暗灰色,不允许有明显的氧化色。但气体渗氮件在硬度、渗层深度和脆性等各项要求均合格的前提下,允许表面有氧化色。

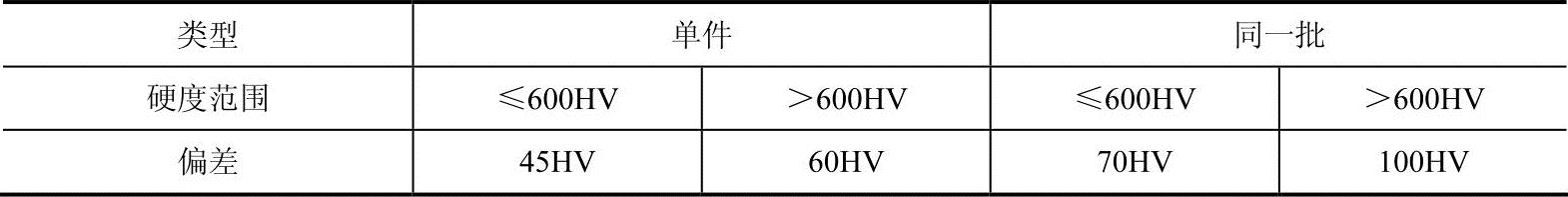

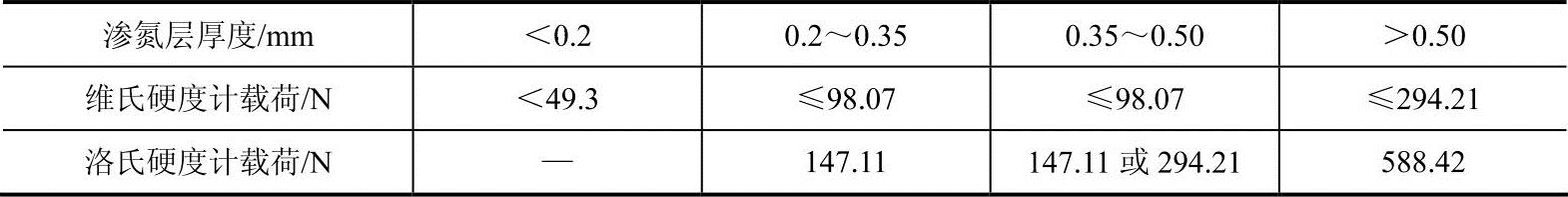

2)表面硬度要求。渗氮件的表面硬度应符合零件图样或工艺文件中规定的技术要求,且硬度偏差不得超过表6-38的规定。

表6-38 渗氮层的硬度偏差

3)渗氮层的深度。渗氮层的深度应符合零件图样或工艺文件中规定的技术要求,且深度偏差不得超过表6-39的规定。

表6-39 渗氮层深度偏差

4)金相组织

①心部组织应为细小的回火索氏体,不允许有多量大块自由铁素体存在。

②渗氮层中的白亮层厚度不大于0.03mm(渗后精磨件除外)。

③渗氮层中的氮化物,执行GB/T11354—2005《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》的标准,一般件1~3级合格;重要件1~2级合格,即渗氮层中不得有粗大的网状、脉状、波纹状或骨状氮化物存在。

5)渗氮层脆性。渗氮层脆性执行GB/T11354—2005《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》的标准,压痕完整无缺为1级,不脆;一边或一角有碎裂为2级,略脆;压痕两边或两角有碎裂为3级,脆;压痕三边或三角有碎裂为4级,很脆;四边或四角有碎裂为5级,极脆。一般件1~3级合格;重要件1~2级合格。

6)渗氮层疏松。按照GB/T11354—2005《钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验》标准中的疏松级别图进行评定。共分五级,一般零件1~3级合格;重要零件1~2级合格,即不允许微孔呈密集分布,厚度不得超过化合物层的2/3。由于铁素体氮碳共渗后疏松一般较严重,故该项检验不可缺少。

7)变形度检查。渗氮件的变形量应符合零件图样或工艺文件的规定。其变形虽小,但体积有所膨胀,一般为渗层厚度的3%~4%。按此规律渗氮前可预留变形量,即适当减小零件尺寸。对于弯曲变形尽量避免校直,如工艺文件允许,可采用适当的方法校直。

3.渗硫和硫氮共渗

广泛使用的渗硫方法是电解法。

(1)电解渗硫的特点

1)渗硫后零件表面呈灰白色。

2)渗硫层组织为FeS或FeS与Fe2S的混合物。

3)渗层深度为5~15μm。

4)渗硫是在180~200℃温度下进行的,其后不影响零件的基体组织和性能。

电解渗硫过程如下:

零件脱脂→热水漂洗→冷水漂洗→酸洗除锈→水洗中和→热水煮沸→烘干→渗硫→冷水洗→热水洗→烘干→浸油。

(2)硫氮共渗的特点和方法

1)硫氮共渗的特点

①硫氮共渗后零件表面呈灰白色。

②硫氮共渗层的组织,最外层为Fe2S,次层为Fe1-xS,再以里为硫化物和氮化物共存层。

③硫氮共渗层的深度为0.45~0.95μm。

④基体的硬度与材料成分和淬火-回火工艺有关。

⑤硫氮共渗的温度为520~570℃。

2)硫氮共渗的方法有:气体共渗法、盐浴共渗法和离子共渗法等。硫氮共渗的过程如下:

用汽油或酒精清洗零件表面的附油和污物→零件散装在料盘中或吊具上→装炉→调整工艺参数→进行共渗→出炉淬火→回火等。

(3)渗硫和硫氮共渗的操作要点

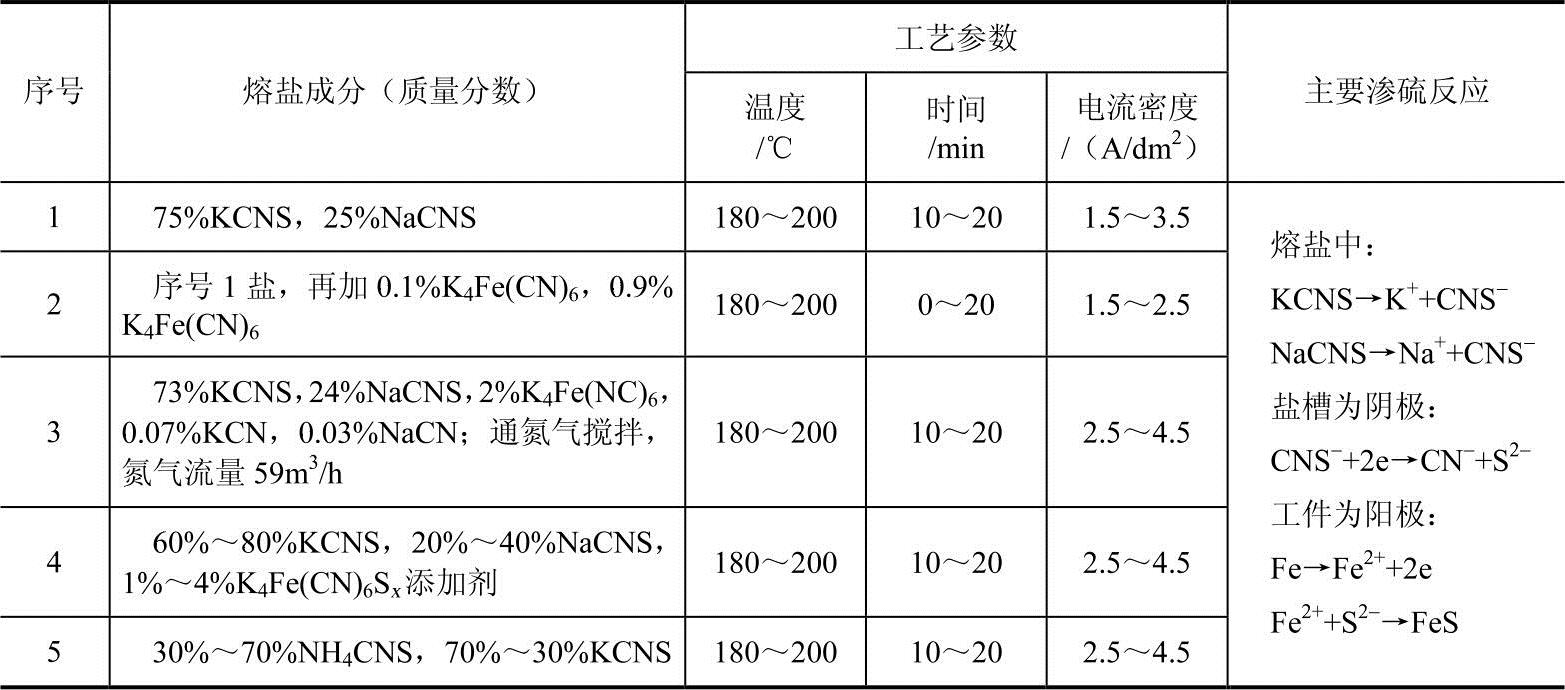

1)低温电解渗硫的工艺规范,见表6-40。

表6-40 低温电解渗硫的工艺规范

2)气体硫氮共渗的操作要点。气体硫氮共渗,以氨气和硫化氢为介质,按比例NH3:H2S=(9~12):1(体积比)通入炉中。氨分解率约为15%。炉容积较大时,应减少硫化氢的供给量。气体硫氮共渗的温度为550~570℃,保温时间一般为4~6h,随后油中冷却。渗层深度达95~97μm。

3)盐浴硫氮共渗的工艺参数

①在成分(质量分数)为CaCl250%+BaCl230%+NaCl20%的熔盐中添加8%~10%的FeS2,并按13L/min的流量通入氨气(容积较大时,取上限)。

②盐浴硫氮共渗的温度为520~600℃,保温时间为0.25~2.0h。共渗层深度可达30~60μm。

4)离子硫氮共渗的设备和介质:通常在离子渗氮炉中进行,采用氨气和硫化氢为渗剂。

①渗剂通入量:NH3162L/h+H2S5.4L/h或NH354L/h+H2S2.7L/h。

②离子硫氮共渗的温度为520~600℃,保持2~4h。炉内压力为(7~8)×133.32Pa。炉中冷却到室温出炉。

③电参数:电压为700~750V,电流密度为1.7~2.0mA/cm2。

④离子硫氮共渗的操作要点

a.首先抽真空到6.67Pa,关闭蝶阀停泵,然后通氨气清除炉内空气。

b.待炉内通氨压力达到666.61Pa后再开阀、开泵抽真空到66.67Pa,接通电源起辉。

c.升温时,关阀、停泵(采用闭气升温),到温后再开阀、开泵,并按上述配方通入渗剂开始硫氮共渗。

4.渗硼

目前工厂采用的主要是固体渗硼和盐浴渗硼。此外,还有气体渗硼、电解渗硼等。

(1)渗硼的特点

1)零件渗硼后形成铁的硼化物,具有很高的硬度,可达1800~2000HV,大大提高零件的耐磨性。

2)渗硼可以提高刃具的热硬性,在800℃以下硬度不会降低。

3)渗硼后,零件在硫酸、盐酸及碱中具有良好的耐蚀性,可应用于在各种腐蚀条件下工作的工、模、量、夹具。

4)渗硼层可以提高模具零件的抗氧化能力,可以代替某些不锈钢零件。

渗硼的不足之处是渗硼层脆性较大;渗硼零件表面的残留物不易清理。

(2)渗硼的质量要求 渗硼的质量执行JB/T4215—2008《渗硼》标准。

1)外观检查。零件渗硼后表面应呈现灰色或深灰色,且色泽均匀。渗层无剥落及裂纹。

2)硬度要求。Fe2B的硬度为1290~1680HV0.1;FeB为1890~2340HV0.1。

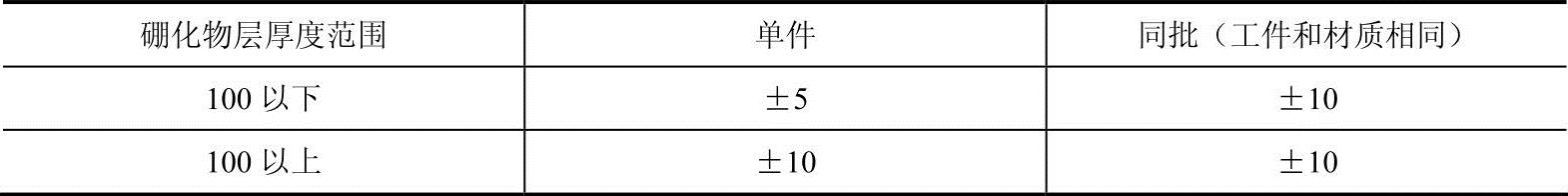

3)渗层深度。渗层深度应满足零件图样或工艺文件的规定。硼化物层偏差不大于表6-41的规定。

表6-41 硼化物层偏差 (单位:μm)

4)渗硼层的组织。渗硼层共分两类,大多数采用Ⅰ类(单相Fe2B),非重要零件采用Ⅱ类(双相FeB、Fe2B,FeB约占1/3),即应符合JB/T7709—2007的要求。

(3)固体渗硼的操作要点

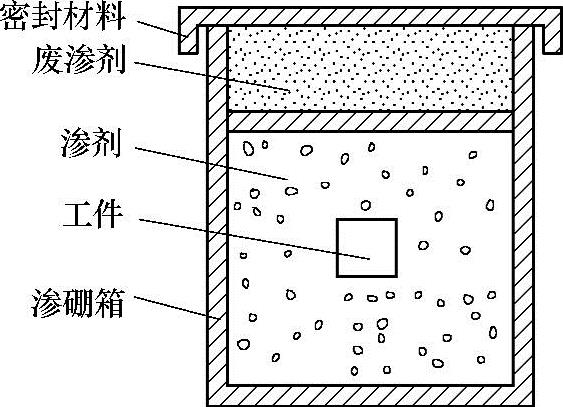

1)固体渗硼的装箱方法。与固体渗碳的装箱方法相近,如图6-13所示。零件与零件之间、零件与箱壁之间保持10~20mm的距离;零件与箱盖之间的距离不小于20mm。为了便于清理,可在渗箱四周先垫一层纸,然后填充渗剂。

2)渗箱中应装同种材料的试样,以备金相检验。

3)固体渗硼可以冷装炉,随炉升温。但是最好是采用600~700℃装炉,以免在低温加热过程零件被氧化(600℃以下渗剂不发生反应不起保护作用)。

4)固体渗硼后可以出炉空冷或风冷至室温开箱。开箱后,中、高合金钢件可以直接淬火;碳素钢和低合金钢件应按普通淬火温度重新加热淬火,也可渗箱随炉降至淬火温度保持一段时间后出炉开箱直接淬火。

图6-13 固体渗硼箱示意图

5)重新加热时,应避免脱碳、脱硼和氧化等,应进行有效的预防。

6)渗剂重复使用时,需加入一定比例的新剂,或者补充一定比例的供硼剂和活化剂。

(4)盐浴渗硼的操作要点

1)盐浴渗硼介质的配制:还原剂为碳化硅时,一般获得单相(Fe2B)硼化物层。要得到双相(FeB+Fe2B)硼化物层,则需选用铝、硅、钙、硅钙或稀土等。活化剂为氟化钠、碳酸钠。当用氟硼酸钠和氟硼酸钾时,也兼有供硼剂作用。

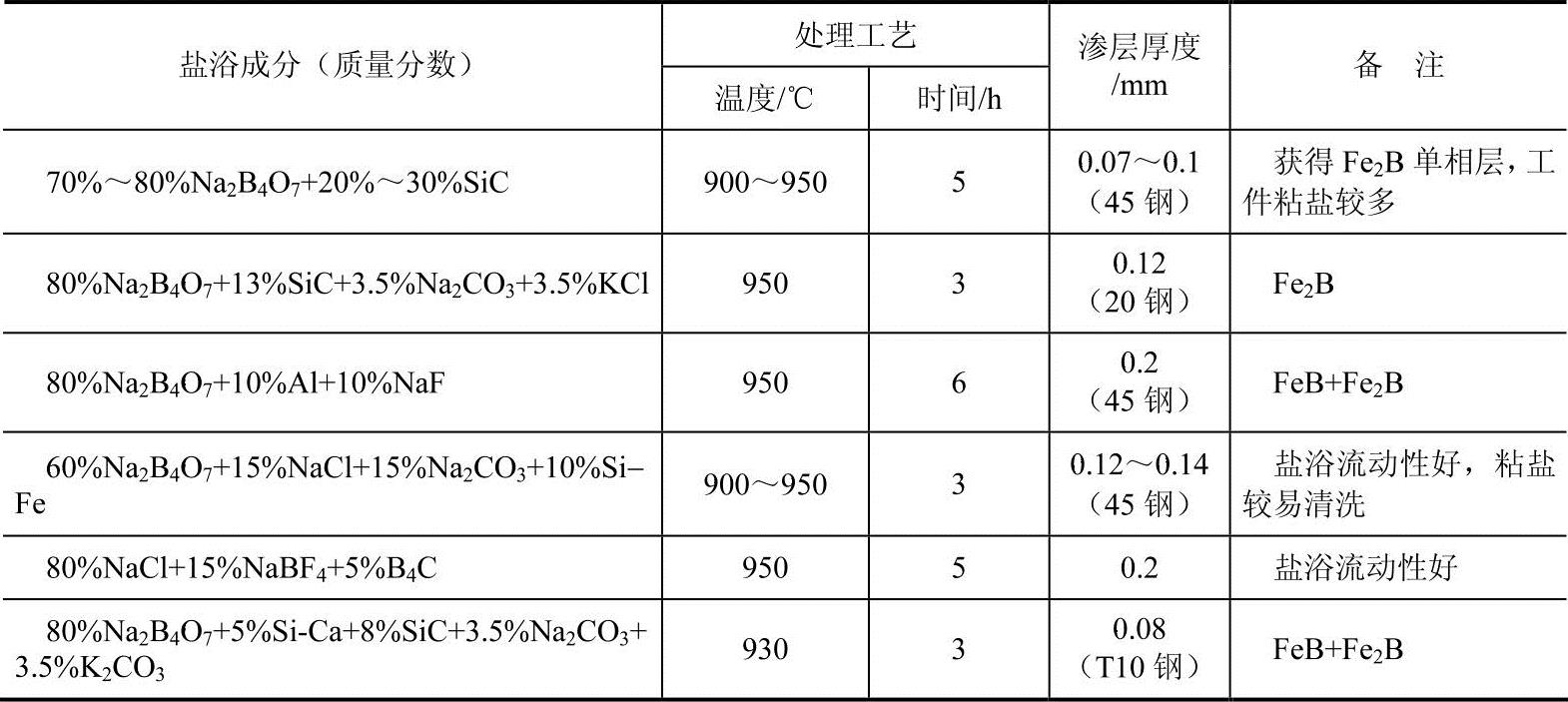

2)将坩埚加热到850℃,把脱水后的硼砂分批加入到坩埚内,待硼砂全部熔化后,再加入混合好的添加剂,最后加入还原剂;也可将还原剂与添加剂混合均匀后同时加入。将盐浴搅拌均匀并升温到所需温度。常用盐浴渗硼介质的配方,见表6-42。

表6-42 常用盐浴渗硼介质的配方

3)盐浴渗硼的操作要点

①非渗硼面的防护:一般在非渗硼面进行镀铜即可,通常镀铜厚度大于0.15mm为宜。

②盐浴渗硼的操作要点:

·零件入炉前必须清除水分、油污和杂质。

·细长零件应垂直吊挂,以预防弯曲变形。

·零件渗硼后,用清水煮沸10~15min,以清除零件表面的盐渣。

·渗硼零件不得用水作淬火介质,以免渗层产生裂纹。

·未脱水的硼砂不得入炉,以免盐浴老化影响渗硼质量。

5.渗钒

渗钒,即零件在产生钒原子的介质中,经一定温度的加热并保温,将钒元素渗入其表面的工艺操作。

(1)渗钒的特点 该工艺主要适用于提高各种钢制零件的耐磨性和耐蚀性。

1)低碳钢渗钒后表面组织为钒在铁素体中的固溶体;中高碳钢为碳化钒或碳化钒与铁素体的混合物。

2)零件渗钒后,能耐酸、盐[(质量分数)50%HNO3、98%H2SO4、10%NaCl]的腐蚀。

3)中高碳钢渗钒后,硬度不低于2000HV。

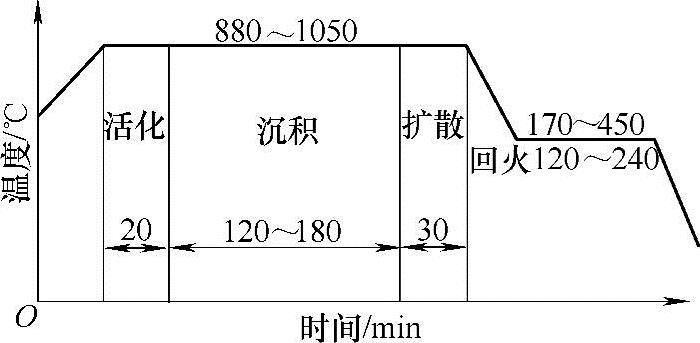

(2)渗钒工艺 渗钒工艺曲线如图6-14所示。

图6-14 渗钒工艺曲线

(3)操作守则

1)渗钒前需将待渗件表面清理干净,不得有油污和锈迹等污物。

2)渗钒的方法目前有盐浴法、粉末法和气体法等。其中,盐浴法处理温度较低,使用较广泛。

盐浴渗钒。所用成分是在熔融的硼砂浴中加入(质量分数)80%Na2B4O7及20%钒铁(含钒43%以上)的混合物(粒度0.10~0.154mm),其加入量以盐浴呈碱性(pH值为9)为准。使用温度为930~970℃。(https://www.xing528.com)

盐浴使用数次后,如果含钒量降至0.6%~0.8%(质量分数)时,渗钒将难于进行,可加入一些纯钒恢复盐浴的活性。

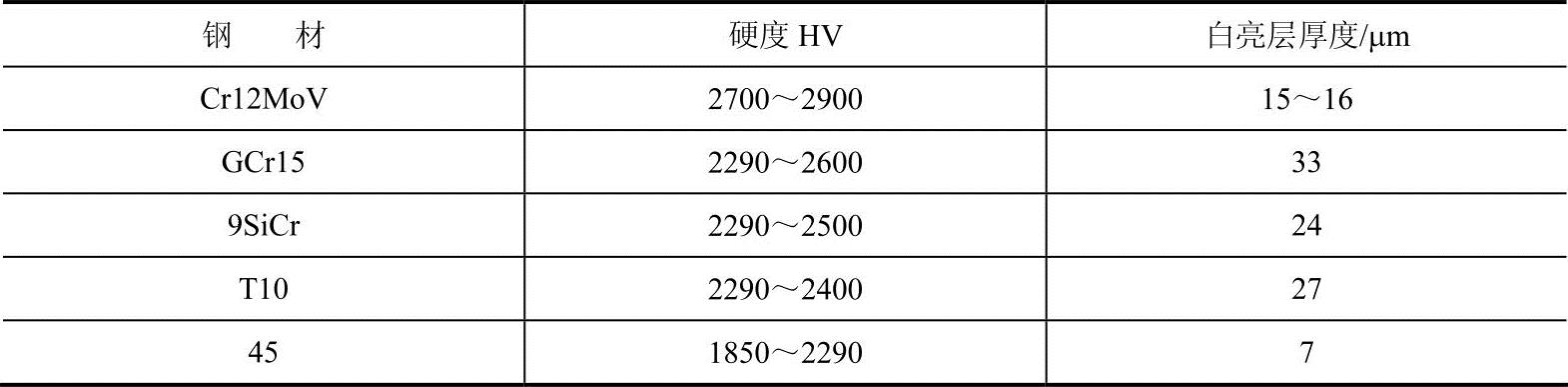

钢件经渗钒后,表面由白亮层和过渡区组成。表6-43所示为几种钢930~970℃渗钒后的硬度和白亮层厚度。

表6-43 几种钢930~970℃渗钒后的硬度和白亮层厚度

注:表中45钢渗钒时间为4h,其余为10h。

为了使心部获得一定的强度和韧性,钢件渗钒后应空冷正火细化晶粒,然后按正常的温度进行淬火和回火。但高合金钢(如淬火温度在970℃以上的Cr12MoV和W18Cr4V等)可以渗钒后继续升温到其正常淬火温度进行保温及冷却,然后回火。

粉末法渗钒。可以采用(质量分数):60%钒铁+37%高岭土+3%的氯化铵。装箱方法与固体渗碳类同。在1000~1100℃的温度下进行。低碳钢渗钒后,表面层为钒在铁素体中的固溶体;中高碳钢渗钒后表面层为碳化钒或碳化钒与铁素体的混合物。

6.渗铬和铬铝共渗

(1)渗铬和铬铝共渗的方法 生产中采用的渗铬有固体渗铬和液体渗铬,另外还有真空蒸发渗铬和气体渗铬等。铬铝共渗,可以两种元素同时渗入,也可先渗铬后渗铝或者先渗铝后渗铬。

(2)渗铬和铬铝共渗的特点

1)低碳钢渗铬后表面硬度为200~250HV;高碳钢为1250~1300HV。

2)渗铬层深度一般为0.1~0.3mm。渗层组织:低碳钢为50%(质量分数)左右铬在铁素体中的固溶体,高碳钢为含铬的碳化物(Cr7C3)和(CrFe)7C3。

3)渗铬层的耐蚀性。在盐、碱和弱酸中浸24h不产生锈蚀痕迹。

4)铬铝共渗后的最佳效果取决于渗层中铬与铝的比例。试验表明,以(质量分数)Cr:Al=5:1最好。

(3)渗铬和铬铝共渗的操作要点

1)固体渗铬的操作要点

①常用的固体渗铬剂有以下两种配方(质量分数):50%~55%铬铁+40%~50%氧化铝+2%~3%氯化铵或60%~65%铬铁+30%~35%氧化铝+3%~4%氯化铵。

②将混合好的渗剂研成粒度小于50目(约0.297mm)的粉末与零件相间摆放在渗铬箱内,同时放一只同种材料的试样。装箱方法与固体渗碳相似,只是箱盖上留一小孔便于排除多余气体。

③装炉温度为800~850℃,保温1~1.5h后升温到1000~1050℃,保温12~15h(视层深要求而定)。然后随炉冷却到600~700℃出炉空冷即可。

2)液体渗铬的操作要点

①液体渗铬剂可采用(质量分数)70%氯化钡+30%氯化钠为基盐,将金属铬或铬铁粉末经盐酸处理后放入基盐中,加热到1000~1050℃,保温1.0~1.5h(视层深要求而定)。

②渗铬过程应不间断地用惰性气体或还原气体保护盐浴表面,以免发生氧化。

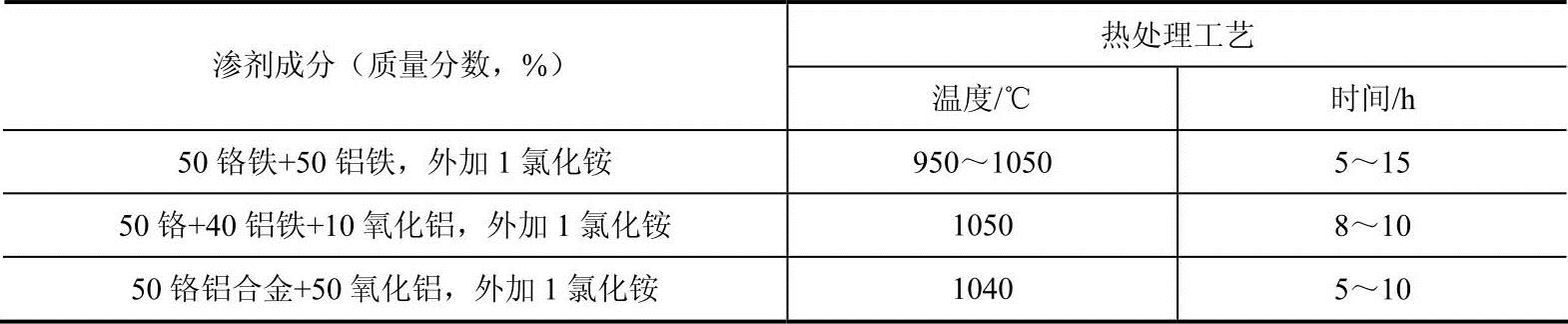

3)铬铝共渗的操作要点。最常用的是固体铬铝共渗。铬铝共渗剂及热处理工艺见表6-44。

表6-44 铬铝共渗剂及热处理工艺

7.表面氧化处理

模具在过热的饱和蒸汽中加热到一定温度,并保持一定时间,以期获得一层保护性的氧化膜的工艺操作称为表面氧化处理。

该工艺适用于提高高速钢模具及高合金钢模具的耐磨性和防锈抗蚀性;也适用于提高粉末冶金模具的防锈能力。

(1)技术要求

1)制件经蒸汽处理后表面是一层多孔致密的四氧化三铁薄膜。

2)经蒸汽处理后,不得降低处理前的整体硬度。

3)处理后氧化膜附着力强,并应进行浸油。

(2)工艺规范

1)蒸汽处理的温度为530~560℃。

2)蒸汽处理炉内的压力为0.0196~0.049MPa。

3)处理时间,一般为30~90min。

4)蒸汽处理后在炉内冷却到400~450℃出炉,在空气中冷却到100℃左右浸油3~5min即可。

(3)操作守则

1)工件装夹和装炉时,应确保炉内气流畅通,以增加蒸汽流速。

2)对有凹槽和中心孔的制件,应将凹槽和中心孔向下摆放。

3)工件装炉前应彻底清除油污、锈迹和其他污物。

4)工件清洗后一定要入炉快,通蒸汽快,且增大通气量。

5)通蒸汽前,要排除管道的污水、污气,以避免其沾污工件。

6)出炉时,必须切断电源和蒸汽。确保安全操作。

8.气相沉积金属化合物(CVD、PVD及PECVD法处理)

试验表明,金属碳化物和金属氮化物具有极高的硬度(2400~3800HV),摩擦因数仅是钢的1/7左右。实践表明,通过一定方法将其沉积于工件表面,会极大地提高耐磨性、耐蚀性和减摩性能等。因此,特别适用于对高速钢和高铬钢以及硬质合金等制作的刃具和工模具的处理。

目前应用较多的是,利用气相沉积法使碳化钛和氮化钛涂覆于被处理的工件表面。其中,有化学气相沉积法(CVD)、真空溅射物理气相沉积法(PVD)和等离子化学气相沉积法(PECVD)等。

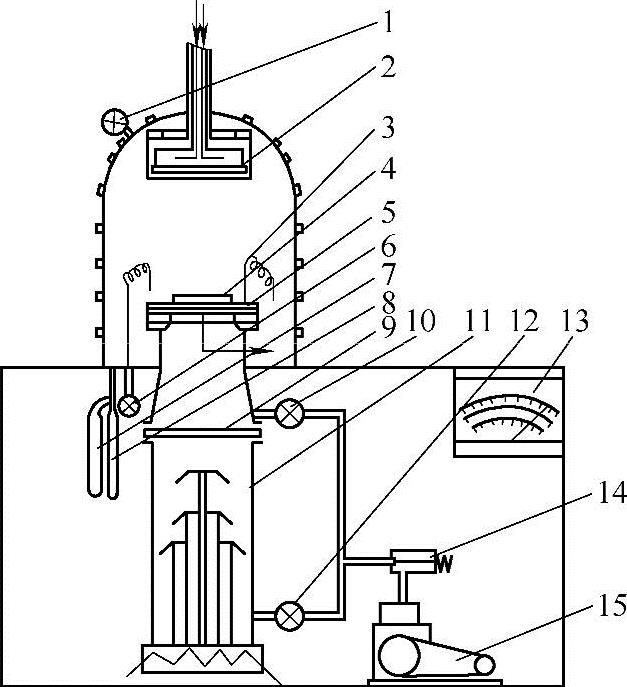

(1)真空溅射沉积碳氮化合物 真空溅射沉积碳氮化合物,是在由控制箱、溅射工作室、氩气供给瓶和真空系统等组成的专用设备(图6-15)中进行的。

图6-15 真空溅射工作室及真空系统示意图

1—氩气进气针阀 2—碳化钛靶阴极 3—灯丝 4—工件 5—工作台 6—放气阀 7—电离管 8—热电偶 9—蝶阀 10—管道阀 11—油扩散泵 12—管道阀 13—复合真空计 14—电磁放气截止阀 15—机械泵

工艺操作过程:

1)清洗真空工作室中的真空罩、靶、工作台和灯丝及支架等。

2)清洗被处理工件所有表面的油污和锈迹等。

3)放下真空罩,开动机械泵,打开管道阀10,抽真空至532×10−2Pa时,先开冷却水,再开扩散泵、关闭管道阀10,打开蝶阀9。

4)当抽真空至532×10−4Pa时,将电离管排气15min。

5)加热灯丝至白热状态,并使工件带正电压500~2000V。此时灯丝发射的电子轰击工件使之加热,一般1h左右。当抽真空至665×10−5Pa时,即可切断工件的高压、灯丝及电离真空计停止工作。

6)通入氩气,由针阀1、蝶阀9控制真空度(266~399)×10−2Pa。此时工件带负电压500~2000V。氩离子轰击工件表面产生辉光,一般20~60min。

7)减少氩气供给量,真空度控制在(1~2)×10−3Pa,靶带负高压(1~4)×1000V,进行正常溅射。氩离子轰击碳化钛靶,使靶材分子溅射到工件表面,一般溅射4~6h。通过调节灯丝电流、灯丝偏压和靶高压的任一参数控制温度。

8)结束工作时,先切断靶的高压、工件偏压、灯丝电流、灯丝偏压和停止通氩气。然后关闭扩散泵及阀。0.5h后关闭机械泵和电源。

经上述处理后,高速钢的碳化钛涂层硬度为2858~3008HV,涂层与基体结合良好,组织中无η相。

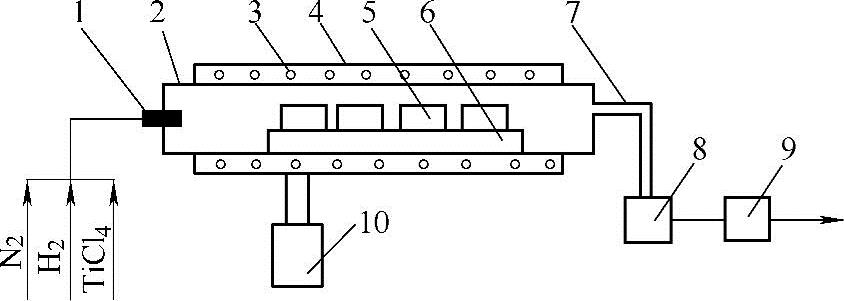

(2)化学气相沉积碳氮化合物 碳化钛的化学气相沉积,是在一套专用的设备中进行的。其中包括:用料蒸发装置、化学气相沉积炉以及氢气净化系统和废气净化系统等。图6-16所示为化学气相沉积装置示意图。

图6-16 化学气相沉积装置示意图

1—进气系统 2—反应器 3—加热炉丝 4—加热炉体 5—工件 6—工件夹具 7—排气管 8—机械泵 9—尾气处理系统 10—加热炉电源及测温仪表

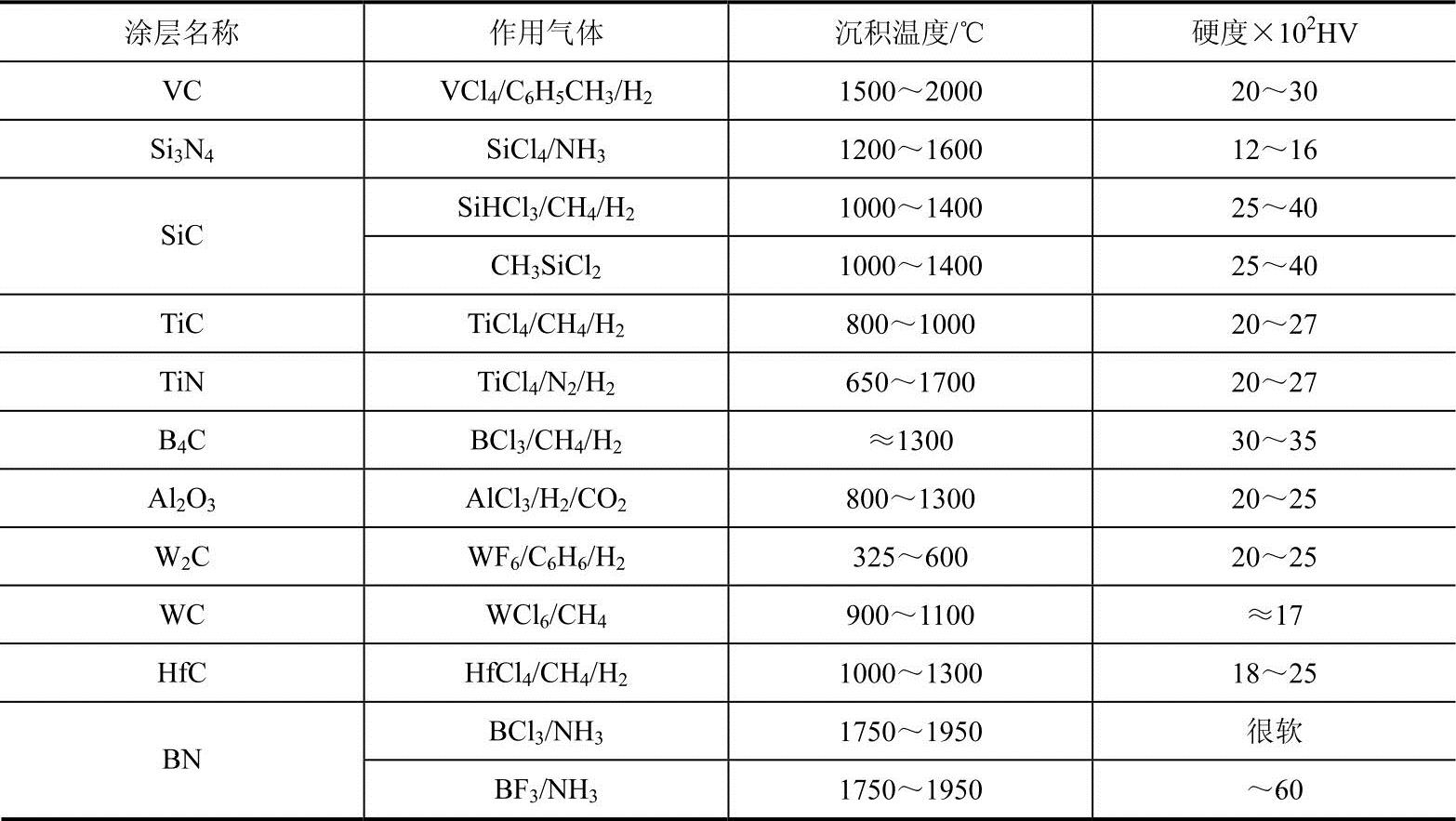

表6-45所示为常用化学气相沉积的涂层种类。

表6-45 常用化学气相沉积的涂层种类

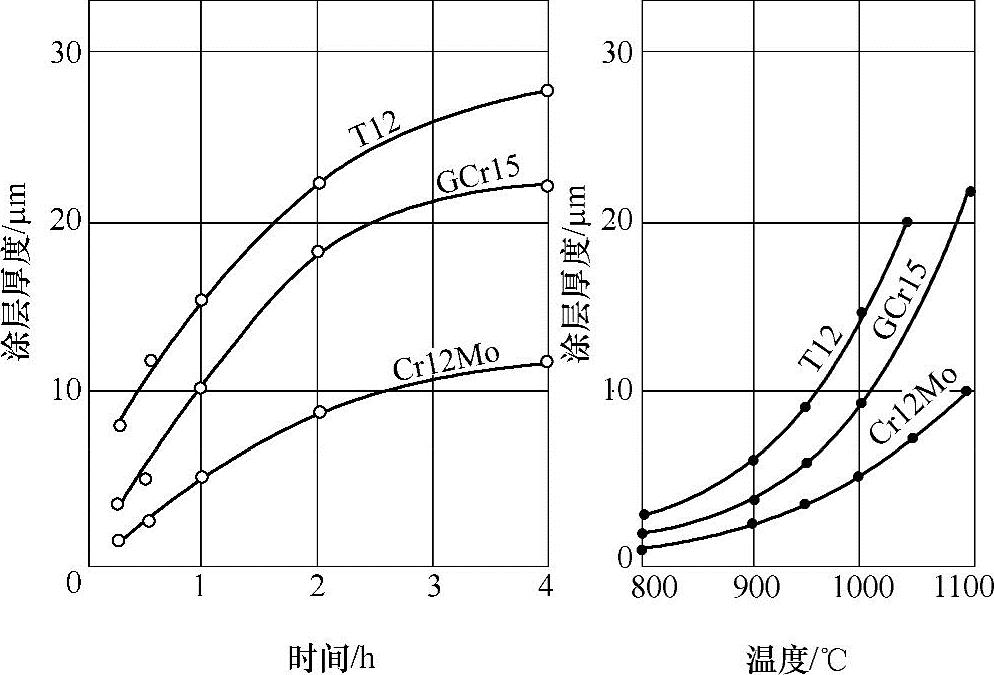

图6-17所示为化学气相沉积(CVD)法的沉积温度和时间对沉积层厚度的影响。

图6-17 CVD法的沉积温度和时间对沉积层厚度的影响

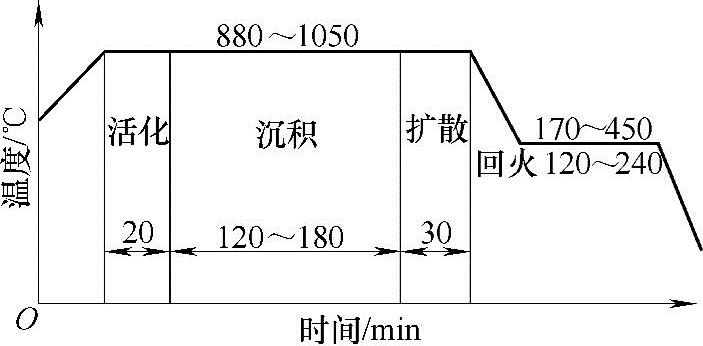

化学气相沉积碳(氮)化钛的工艺参数,如图6-18和表6-46所示。

图6-18 化学气相沉积碳(氮)化钛工艺

表6-46 常用钢的化学气相沉积工艺参数

操作过程:将欲沉积的零件或工模具表面清洗干净后,放入880~1050℃的沉积炉内,以氢气作载体将四氯化钛和甲苯的蒸气带入沉积炉中,通入高纯氮气,在规定的工艺条件下炉内发生一系列气-固化学反应,从而在零件或工模具表面上沉积一层碳氮化钛[Ti(C、N)],硬度为2000~2700HV。由于其摩擦因数小、硬度高的原因,工模具使用寿命提高2~6倍。

(3)等离子化学气相沉积碳氮化合物 等离子化学气相沉积,是将工件置于低气压直流辉光放电的电极上,使工件升温到预定温度,然后通入适量的、含有可沉积的金属卤化物气体和还原气体,经过一系列化学反应和等离子体的活化作用,可在工件表面沉积碳氮化合物涂层。

1)操作过程

①清洗真空室,将工件彻底脱脂、除锈后置于真空室并盖上真空罩。

②起动机械真空泵,抽真空至5×(1.33~0.133)Pa。

③通入Ar气,建立辉光放电清炉,约20min。

④通入H2、N2气,调整气压和电参数,开始升温。

⑤工件到温后通入TiCl4蒸气。TiCl4蒸气由电热水槽的温度控制,同时维持辉光和温度。

⑥沉积时间到达后停供TiCl4,减少H2、N2气流量,维持20min辉光后停止各种气体供给。

⑦结束工作时,0.5h后关闭机械泵和电源。

2)工艺参数

①沉积温度为450~650℃。

②气压为266.64~1066.56Pa。

③Ar气流量为15~25L/h;H2气流量为50~70L/h;N2气流量为28~40L/h。

④TiCl4蒸气电热水槽温度为40~80℃。

⑤电压为2000~3500V;电流为5~12A,连续可调。

9.发蓝和磷化处理

(1)发蓝处理 即模具零件置于由一定浓度的碱和氧化剂组成的水溶液中加热煮沸,使其表面形成一层致密的氧化膜,以期抵抗锈蚀的工艺操作。

该工艺主要用于碳素钢和低合金钢制作的零件或工模具等在使用或存放过程中的防锈,同时增加其美观光泽。

零件或工模具等发黑后,应满足以下要求:

1)零件或工模具表层为厚度0.6~0.8μm的氧化膜。

2)发黑后表面颜色与钢种有别:碳素钢与一般合金钢为黑色;铬硅钢为棕黑色或棕红色;高速钢为黑褐色;铸铁为紫褐色等。

3)工件置于日光灯下,离肉眼300mm左右观察其表面,颜色应均匀一致,无明显花斑和锈迹。

4)氧化膜的疏松度,以工件脱脂后在其表面滴数滴3%的中性硫酸铜,在30s内不得显现铜色为好。

5)发蓝层的牢固度,应保证用干抹布用力擦不得脱落。

发蓝的工序流程为:

工件装夹→清洗脱脂→冷水冲洗→酸洗除锈→冷水冲洗→发蓝处理→冷水冲洗→沸水清洗→皂化→浸油→包装入库。

发蓝过程应遵守以下规定:

1)发蓝装夹时,件与件之间应保持一定的距离。个别情况下只允许点或线接触。

2)发蓝液按如下成分配制(水的质量分数):90%氢氧化钠+10%亚硝酸钠。另加5%~10%磷酸三钠。

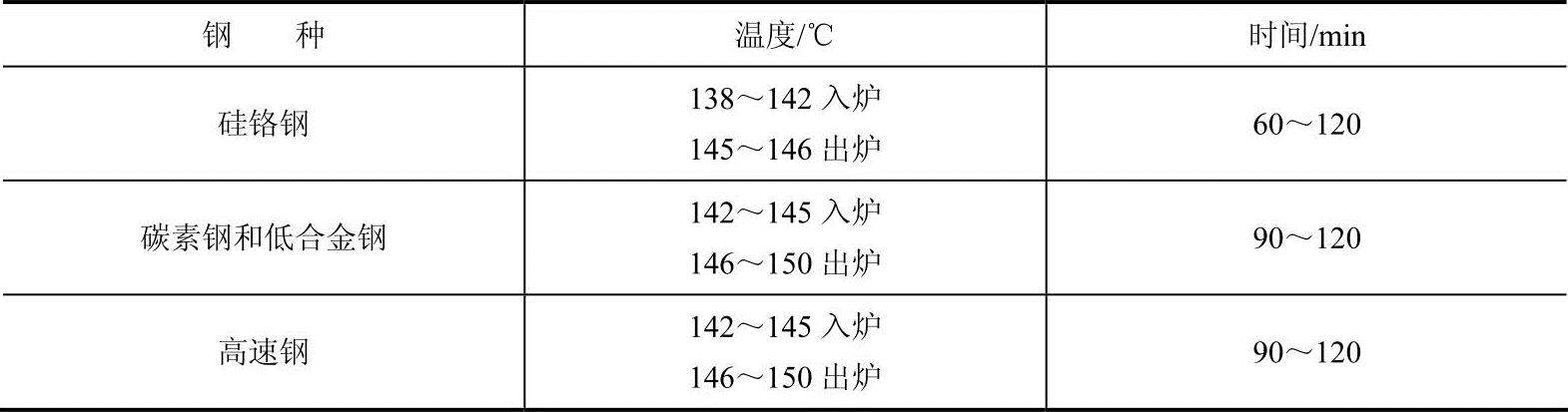

3)发蓝时所用温度和时间与钢种有别,详见表6-47。

表6-47 发蓝处理所用温度和时间

4)发蓝液的温度用水调节。随含水量逐渐增加,发蓝液温度不断降低,直至达到预期温度为止。如果温度过低,可以通过加热将水分蒸发来提升温度。因此,随时调整水分是关键。

5)皂化处理可在80~90℃的肥皂水(按200L加20条民用肥皂类比配制,并溶化开使用)中停留2~3min即可。

6)皂化处理后浸油,可在75~85℃的LAN-15全损耗系统用油中进行。一般浸蘸1~2min即可。

7)工件包装时,不得将水分或杂质混入其中。

(2)磷化 磷化是钢质模具零件在酸性磷酸盐为主的溶液中进行处理,使其表面沉积一层不溶于水的结晶型磷化膜的过程。

磷化膜由一系列大小不同的晶体组成,在晶体的连接点上形成细小裂缝的多孔结构。这种多孔结构浸油后使模具零件表面的耐磨性、吸附性及减摩性得到改善。磷化膜厚度一般为10~50μm。磷化后,其基体组织和性能基本保持不变。但对于高强度钢磷化后需去氢处理,以避免产生氢脆现象。

1)磷化处理的工艺过程如下:

化学脱脂→热水洗→冷水洗→酸洗→冷水洗→磷化处理→冷水洗→磷化后处理→冷水洗→去离子水处理→干燥。

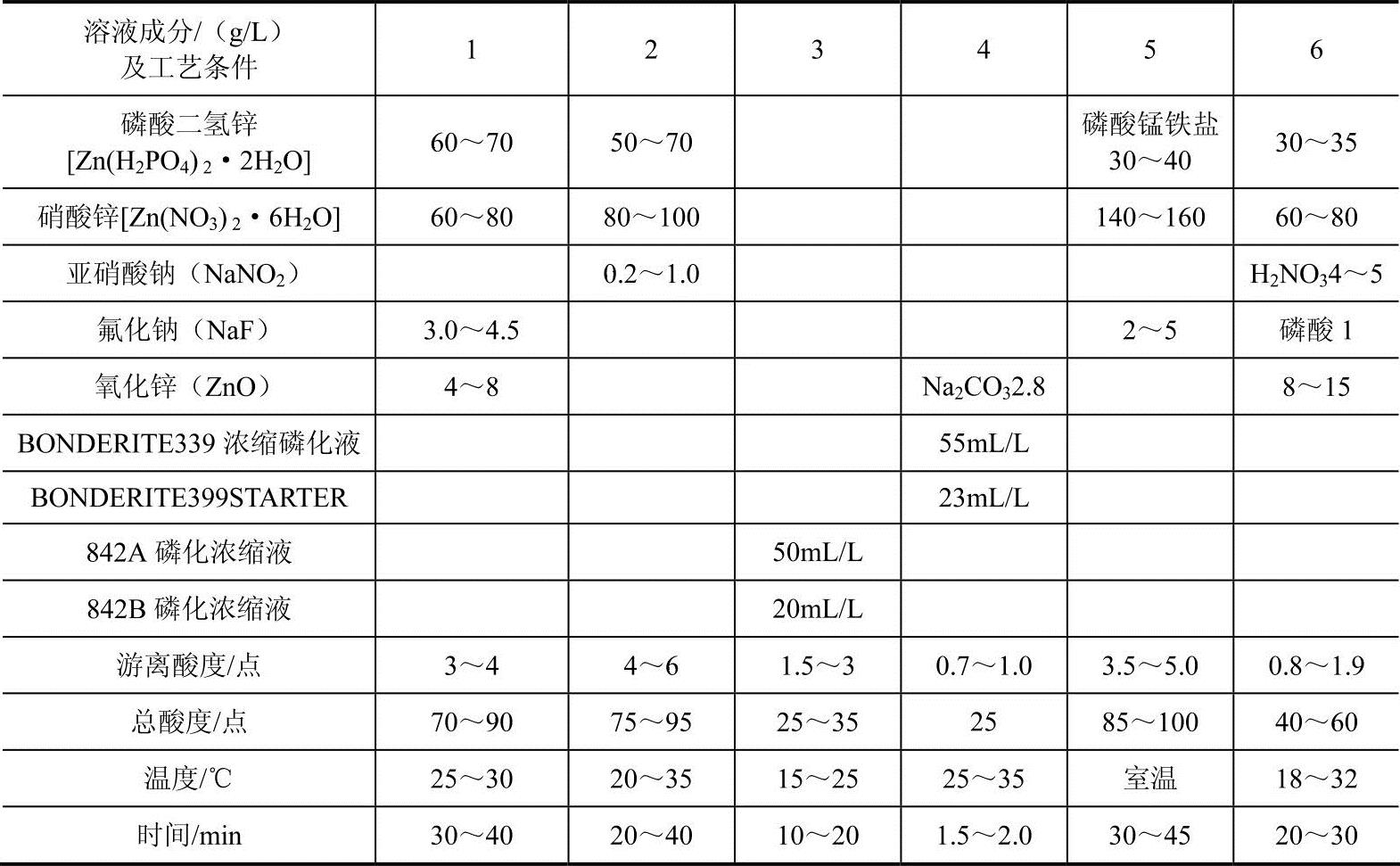

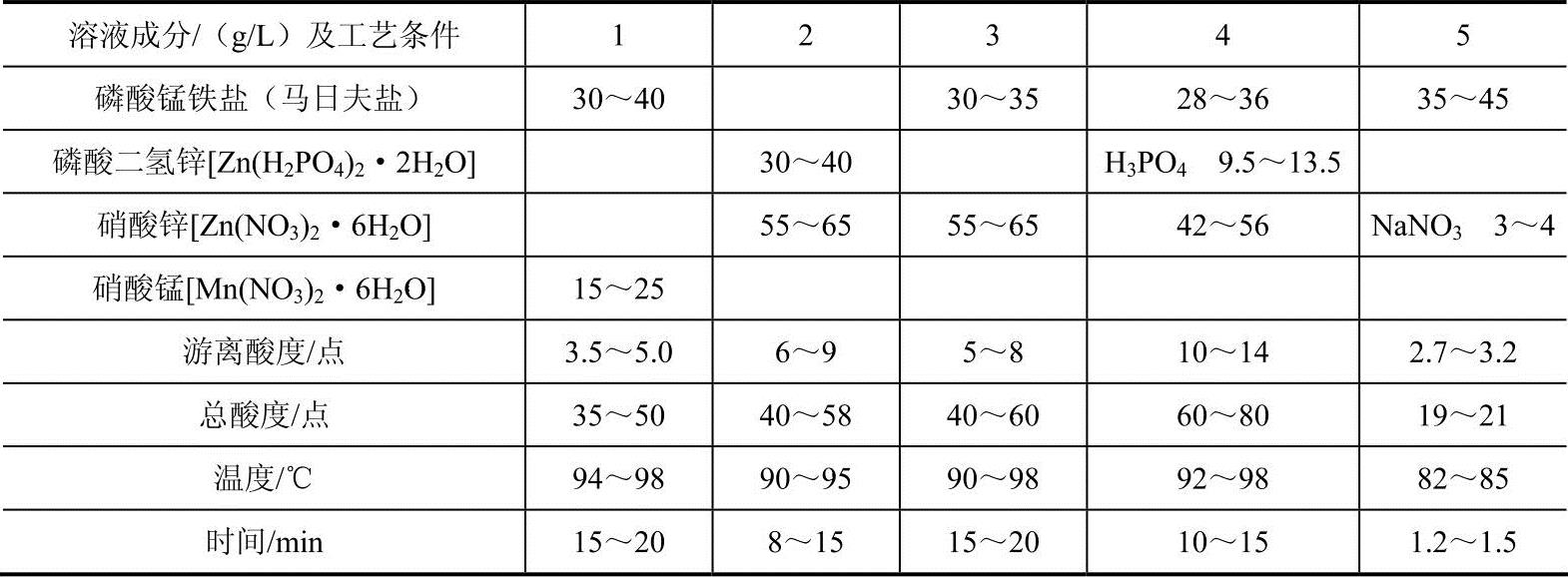

2)常温磷化工艺。在常温25~35℃进行,溶液的游离酸度与总酸度之比为1:(20~30),其成分和工艺条件见表6-48。

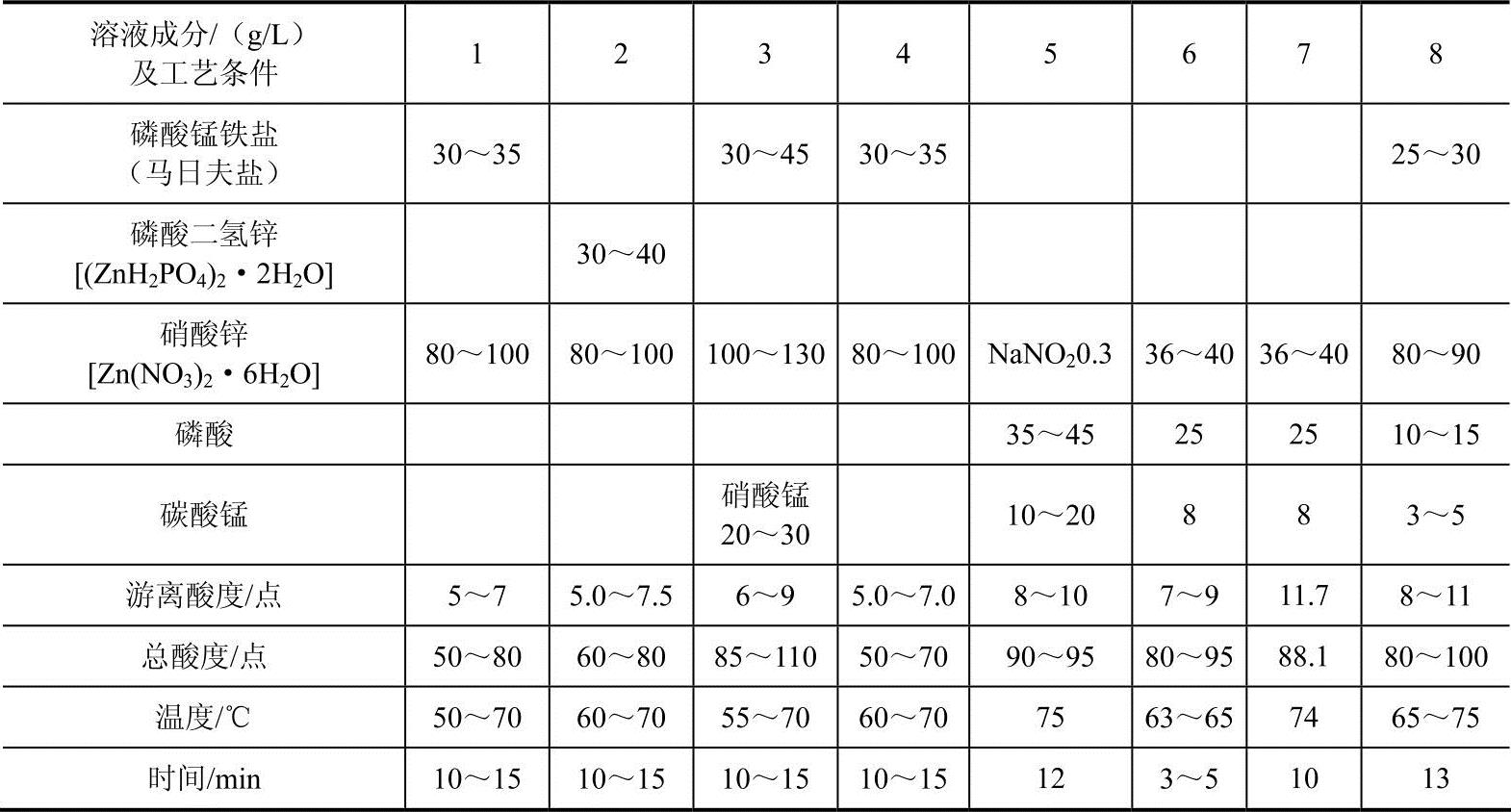

3)中温磷化处理。中温磷化处理一般在50~70℃进行,溶液的游离酸度与总酸度之比为1:(10~15),处理时间为5~15min。其成分和工艺条件见表6-49。

表6-48 常温磷化处理溶液成分及其工艺条件

表6-49 中温磷化处理溶液成分及其工艺条件

表6-49中1~4种配方为常用的磷化配方;第5种配方适于合金铸铁的磷化;第6种配方适于高磷灰铸铁磷化;第7种配方适于45钢磷化;第8种配方适于激光加热前的黑化处理的磷化。

4)高温磷化处理。高温磷化通常在90~98℃的温度下进行,溶液的离子酸度与总酸度之比为1:(7~8);处理时间为10~20min。其优点是磷化层结合力好,抗蚀能力强。缺点是槽液加热时间长,溶液挥发量大,游离酸度不稳定,结晶粗细不均匀等。其成分和工艺参数见表6-50。

表6-50 高温磷化处理溶液成分及其工艺条件

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。