任何要了解市场结构的社会或经济范围的尝试,都必不可免地要对它们的空间特征作出一些假设。所以,把市场结构作为空间体系来分析的一个理由是,在我将来能够从事市场的经济学和社会学研究时,把构成论述基础的各种假设弄得更清楚。另一个理由是便于对变化的研究,因为很碰巧,只有在相关的资料按空间排列后,体系变化的——无论是传统的还是现代的——性质才会充分表现出来。

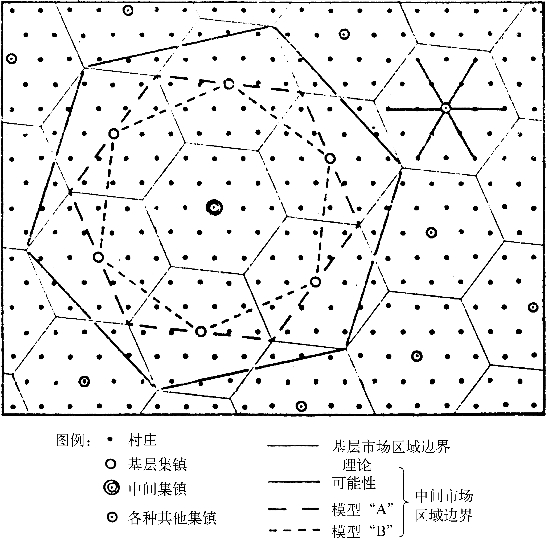

为了阐明作为空间体系的市场结构的有意义的命题,有必要求助于一些简单的模型。为构成这些模型所作的假设中最根本的一点是,所讨论的背景是一个同纬度的平原,各种资源在这个平原上均匀分布。以无懈可击的几何学和还算合理的经济学为基础的理论考虑告诉我们,如果做出这样一种假设,这个背景上的集镇分布就应该符合一个等距离的坐标,好像位于把空间填满的等边三角形的顶点。在理论上,每个市场的服务区域也应该接近于一个正六边形。[41]这些预期适用于世界上任何地区——无论是几何学还是经济学都不特别具有中国性,因而在我能够检验这一命题的中国的6个区域中,没有什么特别的东西可记录,大量的集镇都正好有6个相邻的集镇,因而有一个六边形的市场区域,尽管这个市场区域受到地形地貌的扭曲。[42]

但是,六边形的基础市场区域是不是离散的呢?也就是说,这些区域之间存在着部分的重合?抑或是,当它们像六边形瓷砖那样拼在一起时,有些村庄正好位于两个六边形之间的分界线上,面向不止一个基层集镇?第一个画出并描述了一个中国基层市场体系的社会科学家杨懋春说:“大体上,尽管没有明确划分的界线,每个集镇都有一个清楚的可以意识到的区域,并把某些村庄中的居民看作它的基本顾客;反过来,这些村民也把它看作他们的镇。”[43]我对四川的调查使我诚心赞成他的话,在确定我所研究的基层市场区域的界线时,我几乎没有什么麻烦,这个区域内的农民在高店子——我调查的基层集镇——进行他们的大部分交易活动,并认为这是他们的市场。[44]在理论上有理由——如我在第二部分将提到的——预期一个含有正在建立新村庄的基层市场区域会经过某个阶段,在这个阶段中,一小部分新建立的村庄与两个或三个市场等距离,但在稳定状态时,没有什么理论上的理由可以用来反对受到经验证据支持的基本离散的假设。[45]

如果假设基层市场区域在理想状态下是离散的、六边形的、内部星罗棋布着等距离的村庄,那么,几何学的原则就要求集镇周围围绕着整数的完整的村庄环;或是一个环(由6个村庄组成),或是两个环(一环6个村庄,一环12个),或三个环(一环由6个村庄组成,一环12个,还有一环由18个村庄组成),或者更多。这些模型中哪一种最适合于中国?

经验证据明确指出了带有全部18个村庄的两环模型,并不是每一个已知的基层市场体系都有18个左右的村庄,更确切地说,我的论断依据是:(1)村庄与基层的或较高层次的市场之比,在中国任何相当大的区域内,其平均值都接近于18;(2)上述比率的变化可以通过从一种每市场18个村庄的均衡状态向另一种状态发展的模型来得到满意的解释——但不能通过设定每市场6个或36个村庄的稳定均衡模型来解释。有关第二点的资料要留待第二部分,这里我可以大致说明的只是引证几个精选的平均值。19世纪70年代,香山县每个农村市场的平均村庄数是17.9,曲江县是19.2,这两个县都在广东。[46]对中国农村市场的经典的实地研究——30年代杨庆堃在山东邹平县作的研究——表明每个基层市场和较高层次市场有21.4个村庄。[47]1937年编写的《鄞县通志》[48]是中国方志学真正突出的范例之一,它提供的详细资料计算出鄞县的82个定期市场平均每个有20.1个村庄。我只在19世纪90年代的广东得以找到涵盖了一个相当大区域的市场及村庄在同一时代的数字记载:[49]该省村庄与市场的整体比例,在当时是19.6。

这样,我用图解法表示为图1的基本模型,就显示出一个六边形的市场区域,集镇位于中央,周围有一个内环,由6个村庄组成,一个外环,由12个村庄组成。如同经验证明的典型情况那样,这个模型要求从集镇辐射出6条小路。

这些小路立刻成为一个经济体系的动脉和静脉,这一体系的心脏则是在它中心的集镇上的市场。在每个集日清晨的几个小时中,生活在各个下属村庄中的成年人每5人中至少有1人会经过这些小路。在台头这一杨懋春所描述过的山东省的村庄,“村庄中几乎每个家庭都有某个成员在集日到镇上去”[50],而在禄村这个费和张研究过的云南村庄,“……每个集日每户至少有一个人出门”。[51]

图1 作为稳定的空间体系的中国基层市场区域的模型,与三个中间市场区域的可能模型

在村民们分散回流之前市场上的几个小时中,典型的基层集镇上可怜的设施承受了严重的负担。大多数这类集镇只有一条真正的街道,缺少一个专门的综合市场。代替它的是一系列小市场,每种产品一个。谷物市场可能设在庙院内,猪市场在镇边,而各种各样容易腐烂的产品和本地生产的小手工业品沿着主要街道各有自己习惯的交易地段。尽管任何一个基层市场上的大多数卖者都可能是流动的,基层集镇上通常还是有一些永久性的起码设施。这些设施中有代表性的有——除了具有社交意义的茶馆、酒店和饭铺之外——一家或几家油行(出售油灯的燃料),香烛店(出售宗教祭祀用品)以及至少几家经营诸如织布机、针线、扫帚、肥皂、烟草和火柴之类商品的店铺。基层集镇通常也有一批手艺人,包括最有代表性的铁匠、棺材匠、木匠以及扎制宗教仪式上燃烧的纸物的匠人。一个基层集镇上也可能建有几个加工本地产品的原始的工场。

基层市场的职能首先是为了满足农民的需求而交换他们的产品。农民不仅需要已经列举出的那些种商品,还需要磨工具者和阉割牲畜的人、开业医生和“牙匠”、宗教专家和算命人、理发匠、无数的艺人,甚至于有的需要代书人等提供的劳务。这些劳务中有很多不是在所有集日都能得到,承办这些劳务的流动人员只是不时地到每一个基层市场去。

基层市场体系中还有一些审慎的金融活动。镇上的店铺允许老顾客赊欠。在集日,有些店铺老板或土地所有者把钱借给农民在镇上作交易。农民的互助会通常也在集日时在茶馆中组织,并因此而只限于本体系内的村民。[52]此外,一些地主还在镇上设立某种向佃农收租的机构。[53]

在运输方面,村社中常常有一些无地的农民,像人们通常称呼的那样,他们定期地受雇于人做运输苦力(不仅本地的上流人物,还有那些相当“体面”的农民阶层,都避免当众干挑担或推车运送沉重产品这样的体力活儿)。这些人常常沿着为一个市场体系使用的小路运送货物,并由此构成作为空间经济体系的基层市场结构的又一个要素。

尽管基层市场体系的各种活动随着市场周期而波动,但不应该认为它的结构在集日之间全无表现。事实上,很多在四川方言称为“热日”的集日上谈妥的交易是在“冷日”履行的,而这种做法既巩固了整个体系,又表现了体系的完整性。在集日售给买主的谷物可能在第二天才起运。小贩子在集日打听到谁家有花生要出售,然后在“冷日”上门收购。理发匠顺着村庄的小路到那些在集日就约好的顾客家中去理发。木匠、铁匠和其他手艺人也可以在集上受雇到村民家中去工作。这些交易都发生在首先由基层市场的贸易范围规定的体系之内。

通过上面的描述可以看出,如果从空间的或经济的角度来观察,基层市场体系只不过是一个更大结构的子系统。特别是,在基层集镇和中间集镇或与其有直接联系的更高层次集镇之间,存在着商品和行商的有规律的运动。在一般情况下,基层市场依赖于两个或三个较高层次的集镇而不是只依赖一个。图1的图形展示了这方面的可能性。图中三个六边形中间市场区域——基层集镇只依赖一个较高级集镇的唯一模型——中范围最大的那个区域只有在市场体系位于地形上的死角时似乎才适合于中国的情况。例如,在山谷上坡尽头的基层市场只依赖下游的中间市场。然而,甚至在这种情况下,在中间市场下游的基层集镇还可能面对一个位置更下游的中间市场。

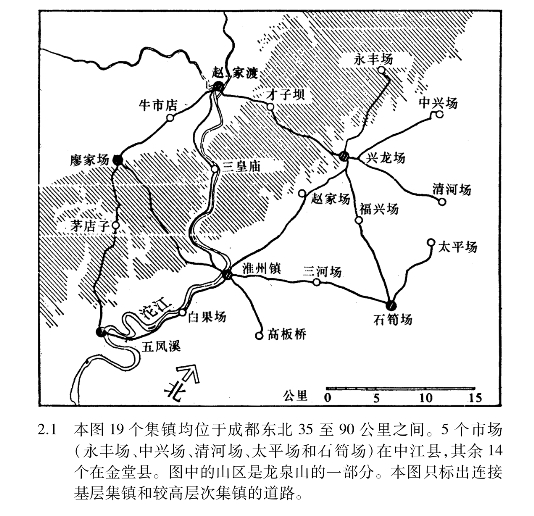

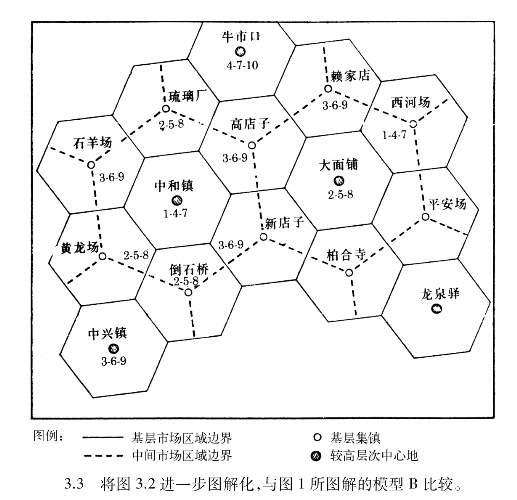

在中国,大量的实际事例符合于图1中用A和B标明的、两个范围较小的模型中的一个或另一个,不然就在两者之间。在模型A的情况下,每个基层集镇依赖于两个高层次集镇;在模型B中依赖三个。图2描绘了一个市场基本按模型A分布的实例;图3则显示了一个适用于模型B的可供比较的实例。两套图的设计是为了显示出一般地图上的空间“真实”与本文所用的模型图之间的联系。

这样一来,通常一个基层市场被包容在两个或三个中间市场体系中,而不是只属于单独的一个中间市场体系。这一事实指出了以基层市场体系为一方,中间或更高层次市场体系为另一方,二者之间的一个关键性区别。在包容还是排斥共有的居民点方面,前者基本是离散的,而后者不是。基层市场体系的稳定平衡模型在边界上没有村庄(过渡模型在边界上仅有一小部分村庄),中间市场体系的正规模型则显示出所有下属的基层集镇都在边界上,与两个或三个高层次集镇等距离。实际上,尽管中间市场体系范围重叠的部分并不大,但这种重叠却具有重大意义,因为除了核心自身之外,体系内的所有基本中心点通常都不为这一体系所独有。

图2 四川经济区的一部分,接近于模型A的集镇分布

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图3 四川经济区的一部分,接近于模型B的集镇分布

中间市场体系一个值得注意的特征涉及其区域内的集期分布。在研究中国定期交易活动的著作中,常常假设市场间集期分布的方式是使每个市场开市时间尽量不与邻近市场相同。这样互相呼应的结果是,如斯潘塞所注意到的,使村民们差不多每天有集可赶,也可减少邻近的市场间的竞争。然而,不仅农民只需要在距他们最近的基层市场的集期去赶集,而且,集期分配也不是那些著作中推断或设想的那样简单。毋宁说,集期分配的原则是要使一个基层市场与它所邻近的几个高层次市场间的冲突最少,相邻的基层市场的集期则根本不必考虑。换言之,当建立新的基层市场时,所采用的集期要尽量不与邻近的中间市场发生冲突,而不管邻近的基层市场的集期。

这一点可以通过卷篷寺的例子来说明。这是四川金堂县光绪朝建立的一个市场。[54]当它建立时,周围紧邻的四个市场集期如下:西面的是1-4-7,西北的是2-5-8,东面的是3-6-9,南面的是1-5-8。按照与所有相邻市场冲突最小的原则,这个新市场本应采用3-6-10或4-7-10的集期;至少也应该避开任何包含有5-8的集期,事实上,这个新市场选择了2-5-8的集期,理由很简单,它西面(1-4-7)和东面(3-6-9)的集镇支持着这个新市场要依赖的中间市场,而采用2-5-8和1-5-8集期的集镇是与这个新市场没有多少商业联系的基层集镇。

这种指导原则的一个结果是,毗邻的基层市场常常有同样的集期(注意图3.2中的赖家店、高店子和新店子,都是3-6-9的集期),而中间市场与它下属的任何一个基层市场通常都没有集期冲突。这意味着在每旬3集的区域中,如果中间市场的集期为1-4-7或4-7-10,那么所有六个下属的基层市场就必须分享仅余的两个互相协调的集期体系:2-5-8和3-6-9。以中和镇为中心的中间市场体系说明了这种情况(图3.2)。[55]

图1使人注意到,中间市场区域除了包括所有下属基层集镇的部分基层市场区域之外,在正中心还有一个完整的基层市场区域。这说明一个重要的事实,即一个中间集镇的作用不仅是这个较大的中间市场体系的中心,而且也是一个较小的基层市场体系的中心。[56]如杨庆堃指出的,中间集镇“……通常有两个服务区域,一个初级区域,由附近村庄组成,村民们定期地或至少是经常地赶这个集。一个高一级的区域,包括了较远的村庄,那儿的居民只是偶然来赶集,为了买到在他们自己的……〔基层〕市场上难以买到的东西”。[57]

中间集镇的这种二元地位常常反映在这个镇的集日安排中。在中国通行每旬两集的地区,很多中间集镇采用一种双重集期体系,固定的两天(比如1-6)通称“小市”,其余两天(比如3-8)称“大市”。[58]在这种情况下,市场在小市日起基层市场的作用,而在大市日起中间市场的作用。因而,尽管依赖这样一个中间市场的基层市场的集期不能与它的大市的集期冲突,但与它的小市的集期重合却没有什么影响。19世纪初滦州的开平镇提供了一个实例。这个镇逢五逢十举行“大”市,周围市场的集期没有一个与之冲突。它的“小市”为二、七集,周围集镇中有两个基层市场采用同样的集期。[59]尽管每旬四集集期的不规则对基层市场可能不利,但在像开平镇这样的中间市场,双重集期的不规则很不明显,因为每一个不同职能的市场各自拥有一个规则的每旬2次的集期。

一般说来,如同上述事例所描述的,凡是较高层次市场的集期体系与其下属基层市场不一样时,较高层次市场的集期更频繁。[60]我所知的几个情况相反的例子中除一个外都在城市,并且都可以用等级功能的完全不同来解释何以中间市场并不同时也是基层市场。[61]

我收集了许多这样的事实:在中间市场体系内,集期的安排是把几个集期系列中的一个为中间市场独占。事实上,这种集期安排可以用来证明一个已成市场群的体系真实性。但是为什么要这样坚执地避免基层集日和中间集日之间的冲突?显然主要并不是为了农民方便。如引用的杨庆堃的研究已经提到的那样,农民只是偶然地去赶中间市场——为了购买不常用的东西,为了得到某些农民不常需要的劳务,为了获得一笔较大的贷款,或者为了参加一年一次的宗教庆典。在四川,我曾和一个典型的农民家庭一起生活了3个月,他们的农场距一个称为高店子的集镇3里远,距另一个集镇牛市口5里远,三个月中,户主和他的妻子赶前一个集——他们的基层市场——一共46次,而对后者——他们的中间市场——只去了三次。在任何情况下,任何一种集期分布,只要每旬或每12天中有一个中间市场集日不与基层市场的集期相冲突,就可以为农民进行中间交易的需求提供很大的余地。

对于地方上层人士来说情况就完全不同了。使他们不同于农民阶层的所有一切都促使他们到中间市场去。他们有文化,只有在中间市场而不是基层市场上才能买到书和文具。[62]他们的生活方式即使不说是豪华,至少也要有些身份,他们经常需要购买的食品、饰物或衣物对农民来说是太奢侈了,因而在基层市场上买不到。他们是有钱阶级,中间集镇提供的放债和投资的机会是基层集镇上无法比拟的。他们又是有闲阶级,也只有在中间或更高层次的市场上,才有适合于有闲的绅士们消磨几个小时的茶馆,特别是酒店。总之,农民的日常需求可以通过基层市场得到满足,而地方上层人物的需求只能由中间市场来满足。

如果说中间市场及其下属的基层市场之间精心协调的集期是为地方上层人物提供了方便的话,对很多本地商人来说它们就是绝对的必要。中国农村中有一大部分行商只在一个中间市场体系内活动,他们在中间集镇上安家,他们需要定期回到镇上出售他们收购的产品并补充存货,并趁此机会与家人团聚。

图3.3可以说明中间市场的排他性集期是如何配合行商们的需要的。以中心设在中和镇的体系为例。一个行贩的典型日程是,阴历初一逗留在中间市场上赶集,初二到黄龙场,初三到石羊场,初四是中和镇的集日,他回到镇上,初五到琉璃厂,初六到高店子,初七又回到中和镇赶集,这以后初八到倒石桥,初九到新店子,初十回到中和镇,在十一日参加镇上的交易活动之前休息一天。这样,在每个阴历旬中,这个行贩可以进行一个完整的巡回,在中间市场上度过三个集日,在六个下属的基层市场上各度过一个集日。按照这种方式巡回的人包括为农民提供偶尔需求的劳务的人(比方说牙医或代书人)、基层集镇的店铺里不常有的手工业匠人、出售来自中心市场的商品或产自中间集镇的产品的小贩,以及收购代理人,等等。

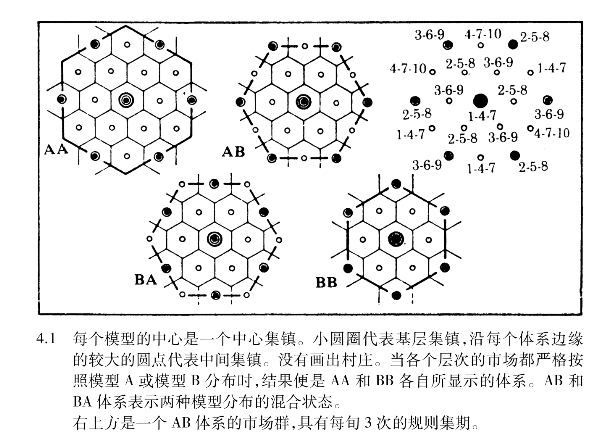

中心市场体系中也有商贩巡回,特别是那些其产品或劳务的需求量极少,或者在一个集镇上出现太频繁会令人厌烦的人(比如卖膏药的和说书的)。中心市场体系可以有多种空间模型,清代中国最普遍的模型似乎有四种,两种包含了模型A的中间市场体系,两种包含了模型B的子体系。图4中画出了这些模型。巡回方式可以用模型AB和图4右上方标出的每旬3集的集期来表示,按照三角形路线,行商每隔一个集期回到中心市场一次,在四旬(39—40天)中可以完成一个完整的巡回。在这段时间中,他在中心市场上度过6个均匀间隔的集日,在6个中间市场上各赶两次集,在6个不属于其他中心市场体系的基层市场上各赶两次集,在6个也属于其他中心市场体系的基层市场各赶一次集。像这个假设范例中这样集期完全彼此协调的中心市场体系十分少见,但一个中心市场体系中其他的市场通常会避开中心市场的大集集期。下文中将引用的山东省重要集镇周村提供了一个实例。19世纪初,周村的大集集期为4-9,全县另外只有一个市场集期与此相同——这个市场在北面很远的地方,很可能在周村的最大交易范围之外。[63]

图4 四个中心市场体系的空间横型

某些流动人员的工作高度专业化,并且数量相当少,他们巡回于地方或地区性城市的整个市场体系内。还有一些行商精于计算,他们在几个互相毗连的市场体系中“工作”,通过不同市场体系之间的价格差获利。不过,总的说,行商对中间市场体系比对于更大的、层次更高的市场体系更为重要,在经济等级中从基层集镇到最高中心地,每提高一个层次,集日上行商对坐贾的比例也稳步下降。

现在,让我们俯视整个综合交错的市场体系,并首先看一下商品的向下流动。运到中心集镇的外来品和镇上生产的其他商品,部分在中心市场就地出售,部分由在中间市场和基层市场间巡回的行商带入整个中心市场体系,部分进入6个中间集镇的商号。每个中间集镇的商号得到的商品,以及镇上产的其他商品,有同样的分散方式:部分在中间市场就地销售,部分由巡回于这一中间市场体系内各基层市场的行商销售,部分进入6个基层集镇的店铺。在这个向下流动过程中接受商品的商号,在基层集镇上主要是小店铺,在中间集镇上包括为行商提供商品的销售商以及那些兼具批发零售两种功能的企业。[64]在中心集镇上包括那些拥有货栈的最高级的批发商。农民所需的消费品和小手工业者需要的商品通过这个体系向下分散到所有市场。地方上层人士所用的消费品和手艺人所需物资只到中间市场,不再向下流动。而主要令官宦感兴趣的消费品和一些工业物资通常在中心集镇就地销售,不再向下流动。

当农民在基层市场上出售产品时,无论是出售给本地消费者,是卖给以基层市场为基地对商品进行加工和包装或只包装的商人,还是直接卖给从较高层次集镇到基层市场上来的买主,商品在市场体系内的向上流动就开始了。收购代理人和购买商从中心地和中间集镇到基层市场上来,他们也从地方城市及中心集镇到中间集镇来。无论这些收购商品的商号是商业性机构还是加工或消费地方产品的工业企业,这些商品都通过市场体系上升到了一个更高层次的中心。

山根幸夫研究过河北和山东一些集镇的交易活动[65],他弄清了信用等级是与等级分布和收购体系平行的,“行商”不仅依靠信用经营,而且参与了商品向上下两方的垂直流动。例如,一个流动的商贩对于中间集镇上的一个地方产品商人来说首先是一个买主,他可能同时经营用后者提供的贷款购买的商品,当他在基层市场上巡回时,他既销售各种各样的货物又购买地方产品。

山根幸夫在对山东集镇的研究中指出,至少在清代,政府对小市和基层市场所起的作用,与其对中间市场和中心市场所起的作用之间有着根本的差别。较低层次的市场(用通俗语言说是小集)只有几个无执照的经纪人,他们自我管理、自行收税。相反,中间市场和更高层次的市场(大集)在政府注册,它们的牙行由藩库发给执照,集税成为政府收益的一个来源。[66]“官”集和“义”集之间的正式区别是否山东独有,以及它在多大程度上符合于小市、基层市场和较高层次市场之间的区别,都存在争议。但在传统社会中,一个市场在中心地功能等级中的地位越高,它的交易活动受官僚机构控制和征税的可能性就越大,则是一个合理的假设。

外来的控制和市场之间的联系,说明在传统中国的交易活动和行政管理之间存在某些相似。两者都是等级体系,体系内每提高一个层次,属地单位也更大一些。在两种体系中,有限的官府力量都集中于较高的层次,中心市场的市场体系以下的市场体系,和县以下的行政体系一样,只受到较为轻微的官僚控制。

然而,当我们考察这两种结构各自的结合方式时,出现了一种根本的差异。行政单位的定义明晰,在各个层次都是彼此分离的,在逐级上升的结构中,所有较低层次单位都只属于一个单位。市场体系相反,只在最低层次上彼此分离,每提高一个层次,每个较低层次的体系通常都面对着两个或三个体系。结果是,与行政结构不同,市场结构采取了连锁网络形式。正是基层市场对两个或三个中间市场体系的共同参与、中间市场对两个或三个中心市场体系的共同参与等,使以各集镇为中心的小型地方经济连接在一起,并首先组成地区经济结构,最终形成具有社会广泛性的经济。因而,市场对于传统中国的社会一体化具有重大意义,它既与行政体系平行,又超出于后者之上,既加强了后者又使后者得到补足。

然而,整体的复杂性不应该让人认为市场体系不是铁板一块就是结构严密。不仅没有一个经济最高点可以与行政上的首都平行,而且规定了经济结构的商品流通按照现代标准看也说不上很重要。此外,如我们在下一节将看到的,每个基层市场子系统都固守着一个独特的经济亚文化群。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。