第一节 汉初王国分封与西周封建之差异

在《史记・汉兴以来诸侯王年表序》中,司马迁隐然表达了西汉王国分封制起源于西周初年五等爵制的意见:

周封五等:公,侯,伯,子,男。然封伯禽、康叔于鲁、卫,地各四百里,亲亲之义,褒有德也;太公于齐,兼五侯地,尊勤劳也。武王、成、康所封数百,而同姓五十五,地上不过百里,下三十里,以辅卫王室。……汉兴,序二等。高祖末年,非刘氏而王者,若无功上所不置而侯者,天下共诛之。高祖子弟同姓为王者九国,虽独长沙异姓,而功臣侯者百有余人。

其将周初封建与汉初分封的并列共述,使人自然而然地将两者联系起来,从而得出后者渊源于前者的结论。如柳宗元《封建论》就曾断言:“汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子、封功臣。”近者,韩连琪先生亦称汉代诸侯王得受茅土之封,“在一定程度上可以说是西周分封制的再现”(3)。杨伟立先生的观感也与此相同,认为汉初所分封的王国,当是“刘邦按照西周正体的模式恢复起来的独立或半独立的封国”。(4)

然而,正如李开元先生所论,倘若认真探究司马迁有关西汉王国分封制起源于西周初年五等爵制的这个推论,就会发现其中隐含着不少问题:“首先,我们必须承认,所谓周的封建制度的实态是非常不清楚的。据以出土史料为主的研究来看,周之分封,虽然并非完全无中生有的虚构,但其并无如秦汉以来的完备的法律制度则是毫无疑问的。特别值得一提的是,司马迁在这里所强调的周之封建制度的基础,即公、侯、伯、子、男之所谓五等爵制,至今在金文中找不到实证……其次,周初距汉初已有八百年之久,其间有春秋之礼崩乐坏,战国之变法改制,秦之天下统一,乃中国历史上政治、社会、文化变动最为剧烈的时代。至秦汉之际时,不但周初之封建制度已经荡然无存,更为重要的是,这种封建制度所赖以存在的社会结构和政治形势已经完全改变了。”(5)除此而外,也有部分学者,譬如杨宽先生,转而主张汉代王国分封制起源于战国时期:“战国时代,各国由于社会制度的改革,早已废除了西周奴隶制的分封制,而代之以封建性质的分封制。秦汉分封制是继承战国的制度而有所发展的。”(6)杨先生的这个结论,虽然得到了个别学者的认同,(7)却不但在具体论证上过分拘泥于社会形态的论争,其立论也很难令人信服。

如所周知,西周建国后,为有效控制幅员辽阔的疆土,借鉴了殷商的内外服制度,在全国范围内实行大规模的分封。西周初年的分封制建立在井田制也即土地国有制的基础之上,并与宗法制密切结合。从其受封对象来看,显然大多是姬姓宗室、功臣和先代贵族后裔;就其分封原则而论,不外乎以下两条:因亲亲之义以封同姓,尊勤劳而封异姓,此即《史记・汉兴以来诸侯王年表序》所谓的“褒有德”和“尊勤劳”;就其具体内容而言,主要包括这样两个方面:其一,周天子依据血缘亲疏原则,把王畿以外的土地及生活于其上的民众,分封给同姓子弟、异姓功臣及先代贵族,使之建立诸侯国,用以拱卫周王室;其二,那些受封的诸侯,对周王室负有服从王命、纳贡服役、朝聘述职、出兵勤王等义务和责任。在西周分封制下,封国不是诸侯的私有财产,土地不准买卖,但诸侯有权再将受封的土地和民众分封给自己的臣下——卿和大夫。对此,《礼记・礼运》概云:“天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度。”据此,可知西周分封制是从天子往下层层分封,在分封的过程中,不仅分封土地,而且连生活于土地之上的民众也一起分封给诸侯、卿大夫,从而在宗法分封制下形成了从中央到地方的三级国家政权机构,而周天子、诸侯及卿大夫等所谓的“有土者”则分别是这三级国家政权中的君主。通过这种分封形式,确立起天子、诸侯、卿大夫和士之间严格的等级隶属关系,这就既加强了中央对地方的控制和联系,也为西周王朝数百年的稳固统治奠定了基础。

据蔡邕《独断》记载,可知汉代同姓诸侯王同西周初年的诸侯一样,同样也享受茅土之封,《北堂书钞》卷70“归国以立社稷授太祖之茅土”条注引其词云:

天子大社,以五色土为坛。皇子封为王者,受天子之社土,以所封之方色,东方受青,南方受赤,他如其方色,苴以白茅,授之各以其所封方之色,归国以立社,故谓之受茅土。汉兴,以皇子封为王者,得茅土。

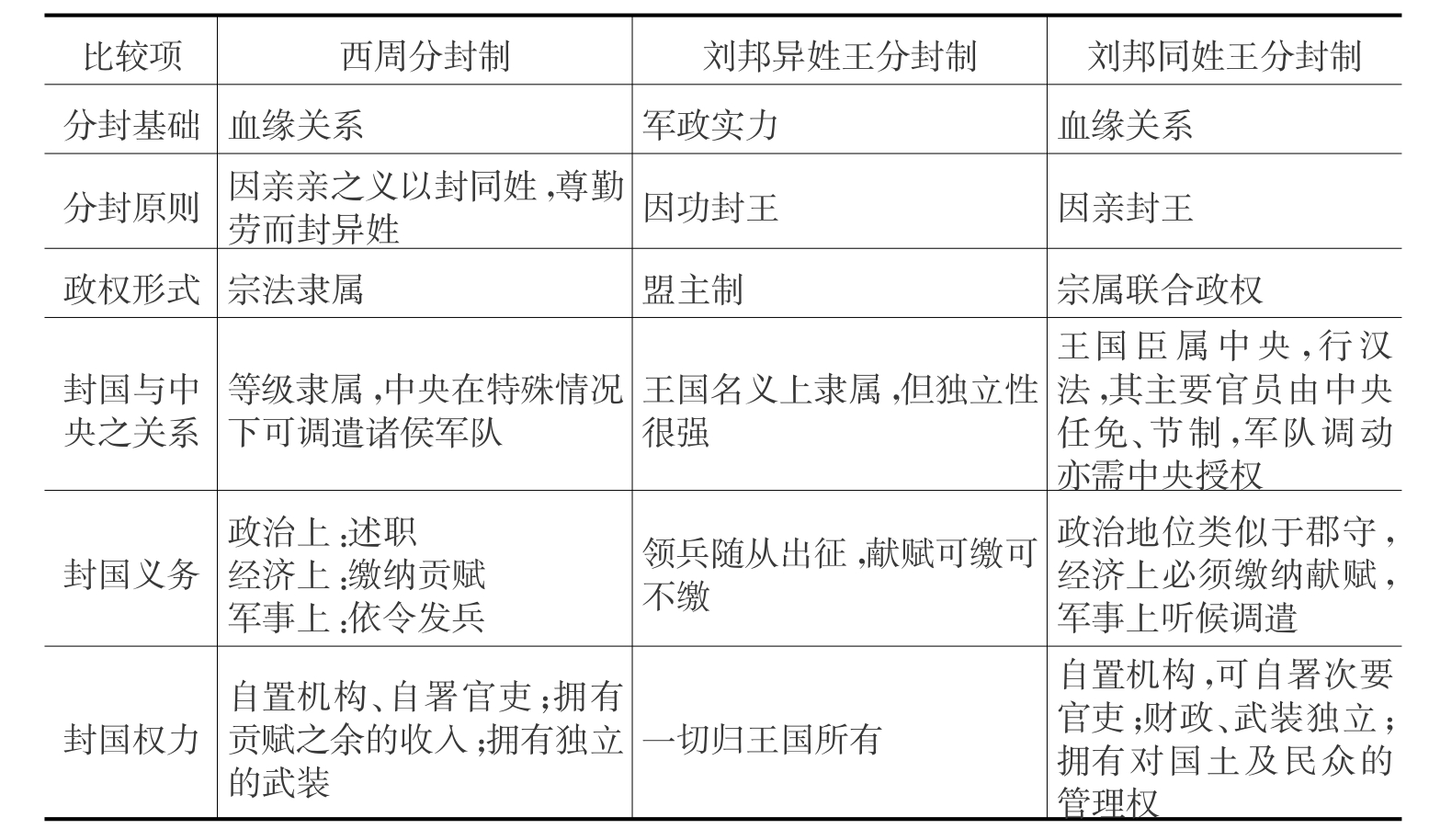

然而,汉代的王国分封制度,由于建立在土地私有制基础之上,因而当时诸侯王虽则亦受茅土之封,却仅仅只是沿袭了西周的分封形式,(8)而在具体内容上,与前者绝不相类。在西汉王国分封体制下,诸侯王无权将封国内的土地、民众分封给子弟、亲信,否则即被视为违法;诸侯王虽然获准在封国内建立宗庙、社稷以祭祀祖先,却仅仅只是借此表示他们“无忘先帝之功德”而已。(9)两相比较,在汉代王国分封制与西周封建制度之间,显然存在着本质上的区别(详参表1-1)。事实上,正如李开元先生所分析的那样,从周初到汉初的这八百多年间,不但周初分封制的模式已模糊不清,其赖以存在的政治经济基础也已荡然无存。更何况,刘邦起自布衣,以这个草莽野夫的知识结构和对儒家学说的粗暴态度(10),指望他遵照儒家所推崇的西周模式确立汉朝的分封制度,似乎可能性不大。(https://www.xing528.com)

在秦始皇统一全国之后,帝国君臣曾就推行何种地方行政制度问题展开过激烈的争论,此则《史记・秦始皇本纪》载之甚详:

(二十六年)丞相(王)绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”始皇下其议于群臣,群臣皆以为便。廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”……(三十四年)始皇置酒咸阳宫,……博士齐人淳于越进曰:“臣闻殷周之王千余岁,封子弟功臣,自为枝辅。今陛下有海内,而子弟为匹夫,卒有田常、六卿之臣,无辅拂,何以相救哉?……”始皇下其议。丞相李斯曰:“五帝不相复,三代不相袭,各以治,非其相反,时变异也。”

西汉建国后,之所以实行郡国并行制,显然是总结秦亡教训的产物,此则《汉书・诸侯王表序》亦尝明言:“汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者百有余邑,尊王子弟,大启九国。”同时也很显然,西汉帝国所推行的王国分封制度,正是秦始皇君臣们所讨论过的封建制。因而完全可以这样理解:汉代的王国分封,应当是在二十等爵制之上另外增设的一级爵位。实际上,司马迁本人也是将之作为两级爵位加以理解的,故有《史记・汉兴以来诸侯王年表序》所谓的“汉兴,序二等”之说。

表1-1 周初分封与汉初分封之比较

至于《史记・汉兴以来诸侯王年表序》所提到的“高祖末年,非刘氏而王者,若无功上所不置而侯者,天下共诛之”,这既是西汉一代的同姓分封原则,实际上也是白马之盟的盟文。缔结于高帝十二年(前195)的白马之盟,是刘邦与诸侯王及功臣列侯们基于当时盛行的盟誓习俗而结成的约定,其性质,乃是基于个人信赖关系的相互契约,其源流,虽然可以追溯到春秋战国时代,但其直接的来源仍在秦楚汉间。(11)

总而言之,虽然汉初分封与周初封建在理念和原则上有间接的相通之处,但从法制角度来看,西汉的王国分封乃是秦末汉初的新兴事物,无论是其存在的政治、经济基础,抑或分封的内容、手段和对象,都与周初的裂土分封有着明显的差别。因此,汉代王国分封制起源于西周之说绝对不能成立。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。