亲属相犯,指以亲属为对象的侵犯行为。《唐律疏议》中亲属相犯的条文在涉亲犯罪条文中比重最大。[1]唐律亲属相犯可大体分为谋杀类、斗殴类、故意杀伤类、过失杀伤类、奸非类和财产类,共六类,34条。各类罪包含本罪(谋杀、斗杀伤、故杀、过失杀伤等)和比照这类罪定刑的其他罪名。

(1)谋杀及比照谋杀的犯罪4条。

谋杀期亲尊长(第253条)、谋杀旧舅姑(第255条)为正条;以毒药与尊长食致死(第155条)、憎恶而厌魅咒诅尊长(第164条)为比照条。谋杀期亲以上尊长皆斩,谋杀缌麻以上尊长未伤流二千里,已伤绞,已杀皆斩。

(2)斗殴杀伤及比照斗殴杀伤的犯罪16条。

造厌魅及造符书咒诅欲令大功小功缌麻尊长疾苦,比照殴伤凡人(第264条)。残害及弃尊长尸(第266条);强盗缌麻小功亲财物而杀伤亲属(第287条);卑幼带人盗自家财物时杀伤亲属(第288条);略卖期亲以下卑幼(第294条);戏杀期亲尊长、外祖父母、夫、夫之祖父母,比照斗杀(第339条)。故放犬畜杀伤亲属,比照斗杀减一等(第207条);缌麻以上亲为死囚,奉其命杀之,从本杀罪减二等(第471条)。殴亲属落胎比照殴亲属折伤,从徒二年上加减(第304条)。

依《唐律疏议》第302、304、305条规定,斗殴凡人致死(斗杀),处绞;殴凡人致伤,依据伤势处以笞四十至流三千里,情节由重至轻大体包括:

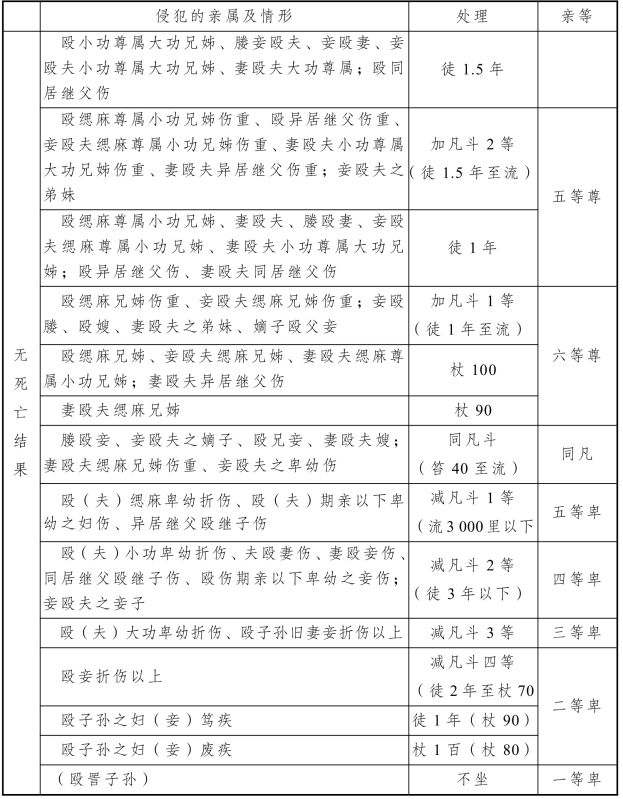

第325、326、327、328、329、330、331、332、334、335、338条,直接规定斗殴杀伤亲属的刑罚,情节上一般有死、伤重(或折伤、废疾)、未提及(轻伤及不伤)三类,其中有一些比照凡人增减。按有死亡结果和有伤害结果分类归纳如表3.1。

表3.1 《唐律疏议》对亲属相殴的处理

①故夫,依《唐律疏议》331条疏,指夫亡改嫁的情况,不包括被出、和离者。该条答问明确一种情况:守志的子孙之妇与已改嫁的故夫之母之间,当依亲姑论,不同于旧姑;但夫之嫡继慈养母除外(因为没有血缘母子关系,离开夫家则义绝)。

续表

由表3.1可知,亲属之间的斗殴罪,编织了家族关系和量刑的庞大而严密的对应体系。借助十几条看似零散的法条,一项罪名的法定刑,涵盖了自笞十至斩刑的全部刑罚,甚至包括加役流,并且每一刑等都有确定的亲属范围。可见《唐律》立法者力图使这部法律成为有极强家族等差性、统摄性和完结性的法典。

这些斗殴类条文还包含对詈骂亲属的处理。第328条规定:詈祖父母、父母,处绞;妻妾詈夫之祖父母、父母,徒三年(需被詈骂者亲自告诉);妻妾詈故夫之祖父母、父母,徒二年;詈伯叔父母、姑、外祖父母,徒一年;詈兄姊,杖一百。第326条规定:妾詈夫及妻,杖八十;媵詈夫杖八十,詈妻杖七十。

(3)故杀和比照故杀的犯罪9条。

尊长谋杀卑幼(第253条)、故以毒药与卑幼致死(第263条),比照故杀卑幼。故杀凡人者,处斩(第306条)。根据举轻以明重的原则,故杀尊亲属,更是一律处斩。

处斩:祖父母、父母为死囚,子孙雇人或自杀之(第471条);以刃及故杀妻(第325条)。

处绞:故杀期亲以下卑幼(第287、第327条);故杀子孙旧妻妾(第331条),故杀夫之兄弟子(第334条)。

流二千里:故杀弟妹及兄弟之子孙、故杀外孙者(第328条);故杀子孙之妇(第330条)。

徒三年:嫡继慈养母故以刃杀子孙(第329条)。

徒二年半:故以刃杀子孙、嫡继慈养母故杀子孙(第329条);故杀子孙之妾(第330条)。

徒二年:故杀子孙(第329条)。

(4)过失杀伤和比照过失杀伤的犯罪8条。(https://www.xing528.com)

父祖被囚劫取误杀伤父祖(第257条)、因行医配药题疏误杀伤尊长(第395条),比照过失杀伤。过失杀伤凡人,依情节轻重收赎。妻妾过失杀伤故夫祖父母、父母(第331条),依凡人论。

流三千里:过失杀祖父母、父母(第329条)。

徒三年:过失伤祖父母、父母(第329条);妻妾过失杀夫之祖父母、父母(第330条);过失杀兄姊(第328条);媵妾过失杀夫(第326条)。

徒二年半:妻妾过失伤夫之祖父母、父母(第330条);过失伤兄姊(第328条)。

媵妾过失殴夫伤重,加凡斗伤一等(徒一年以上条);媵妾过失殴夫伤,杖八十(第326条)。

不论罪:父母过失杀子孙(第329条),舅姑杀子孙妻妾(第330条),旧舅姑过失杀子孙旧妻妾(第331条),过失杀弟妹及兄弟之子孙、过失杀外孙(第328条),过失杀妻妾(第325条)。

(5)亲属相奸罪3条。

奸缌麻以上亲、亲之妻、继女、同母姊妹,徒三年,强奸加一等,折伤绞。奸妾减一等(第411条)。奸从祖祖母姑、从祖伯叔母姑、堂姊妹、姨、嫂、兄弟妻,流二千里,强奸绞(第412条)。奸父祖有子妾(庶母条)、期亲女性,绞;婢徒三年(第413条)。

(6)侵犯亲属财产的犯罪5条。

杀亲属马牛与主人自己杀同罪,徒一年,轻于常人(第205条)。恐吓亲属取财,犯尊以凡论,犯卑依本服准盗论轻减(第285条)。盗亲属财物递减于凡人;因盗误杀依本杀伤论(第287条)。卑幼将人盗己家财以私辄用财物论,加等,有杀伤从本杀伤法(第288条)。亲属相盗不入“三犯”,三犯流不绞(第299条)。

除上述条文外,涉及亲属的条文还有:挖尸不埋、在墓地熏狐狸时烧棺徒二年,烧尸者徒三年,尊长递加一等,卑幼递减一等(如缌麻兄姊徒二年、小功兄姊徒二年半、大功兄姊徒三年、大功尊属流二千里、期亲流二千五百里条);烧父祖棺流三千里,烧尸绞(第267条)。子孙违犯教令及供养有阙,徒二年(第348条),父祖告乃坐(第348条)。杀小功尊属、大功兄姊者,入恶逆,属于会赦犹流的罪人(第489条)。

由上述条文可知,唐律对亲属相犯刑罚设定有如下特征:

第一,维护父家长权为基础的等级制。以尊犯卑者不处罚或处罚轻于凡人,以卑犯尊者刑罚重于凡人。

第二,坚持服制原则。唐律自始至终贯穿着服制原则[96],或称“准五服以制罪”(《晋书·刑法志》)。服制发源于《仪礼·丧服》,是中国亲属法的核心概念,广义的服制(丧服制度)可划分为标志亲属等级的服叙制度、作为外在表现形式的服饰制度,和规定居丧行为模式的守丧制度[58]3,狭义的服制通常指称服叙制度。在唐律中,服制作为亲等的标尺,通过规定与服叙亲等相对应的刑罚等差,阻吓卑幼对尊长的犯罪,并宽容尊长对卑幼的犯罪,实现维护以家族为基本单位的等级社会秩序的立法目的。

第三,唐律中的亲等与礼中的服制不同。《唐律》对礼典中的服制规定是做了修正的。服制这一标尺虽可简化法律语言[2],但礼典中对男女之别的过重强调、对外亲的极端忽略等宗法性的内容不符合唐人观念和生活实际,为教化、威慑、确认与重建统治秩序,《唐律》对服制礼做出了变通:

(1)侵犯在《开元礼》中无服的亲属,法律后果并不同于侵犯凡人。如妻妾犯故夫之祖父母、父母(旧舅姑),媵妾相犯,妻犯妾、犯亲属之妾,继父犯妻前夫之子女、犯兄弟之外孙、犯因降服而无服的亲属,等等,这些人虽然从礼制上无服,但法律上的处理仍然有其特殊性。

(2)侵犯服制不同的亲属,承担相同的法律后果。如父与母,长子与众子,子孙妻妾与期亲卑幼,期亲尊长与外祖父母、夫、夫之祖父母父母,奸非罪中的姨、堂姊妹与兄弟妻,谋杀、财产、告言罪中的小功亲与缌麻亲,等等。而在故杀等重罪中,这种无视服制而同等定罪的情况更为明显。《唐律疏议》在第345条答中指出:“子孙之于祖父母、父母,皆有祖父子孙之名,其有相犯之文,多不据服而断。”如故杀期以下卑幼皆处绞,不以服制差等递减刑罚。

(3)侵犯服制相同的亲属,承担不同的法律后果。如在同一服制等级之中侵犯尊长和侵犯卑幼的法律后果明显不同;对期亲以下的亲属来说,侵犯兄姊要轻于侵犯服制相同的尊属。犯夫轻于犯父母,犯继父轻于犯期亲尊长,尽管其服制等级分别是相同的。

(4)唐律亲属关系与在名称上与礼的服制名称有别,且刑罚不涉及殇服、女子出嫁或男子外继时的降服问题。对伯叔父母、姑、外祖父母、从父弟妹和从父兄弟之子孙、旧舅姑、外孙、祖父母、父母、夫之祖父母,之所以单列,而不是全以五服“斩衰”“齐衰”“大功”“小功”“缌麻”,就表明立法者心目中礼的“五服”在法律上不完全适用,而有必要将亲属另行归类,同时也通过这种单列来暗示那些亲属在法律视野下的特殊性。

通过对服制礼的修正和重新排列,用服制和亲属称谓相结合的方法,规定亲属相犯的刑罚,通过刑罚的轻重建立了法律上的亲属关系网络和亲等体系,改变了传统的斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五服亲等,建立了新的亲等体系。新的五等亲属为:一、直系宗亲等;二、期亲亲等;三、大功亲等;四、小功亲等;五、缌麻亲等。对于夫家亲属来说,妻与夫的法律效果相同,不因礼制上的降服而降低法律上的亲等。这就打破了礼制中的服制在尊卑上的对等性[3],对针对尊亲属和卑亲属的犯罪采取反向对称的刑罚处理。以殴类亲属相犯为例,这种法律上的亲等可用类似下图“同心圆”的模式描述(斗殴罪):

综上,唐律亲属相犯条文中,虽贯穿着“准五服以制罪”的原则,但影响量刑的亲等和唐礼《大唐开元礼》中的丧服服叙仍有重大差别,与《仪礼·丧服》中的古礼服叙更是有显著差别,体现为更加重视长幼辈分,淡化男女之别,直系血亲不随疏远而降低亲等(降杀),等等。总之,“准五服制罪”中的“五服”,已经不再与礼制中的五服严格对应,“五服”在唐律中只是量刑的一个参照标准,并不是量刑的符号化工具。

这些差别以法律的形式确立了唐初服制改革的成果(参考第四章第三节内容),是法律对礼制的重大突破。表明法律与自古代传袭的礼制相比,更容易缩小它与现实生活差距的特质。这些差别同时也影响着后世服制(丧服服叙)的变化,如父母从法律上等同对待,这既是对唐初服制改革中为母之服由齐衰杖期升为齐衰三年的确认,也是后来明代丧服制度父母皆为斩衰三年的先导;长子与众子同论,既是唐初嫡庶子妇皆增服改革的呼应,也是明代长子与众子皆为齐衰不杖期的先导;唐律中未成年者不以殇服降等,也是明代废止殇服的先导[58]218。这些差别和变化都提示了礼法文本与社会生活之间的互动关系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。