(一)彰表孝悌贞义者

唐代社会的一般家族伦理,包括孝、悌、贞、义,在唐代政令中一般表述为“孝子顺孙、义夫节妇”。《唐六典》卷三户部郎中员外郎条载唐开元令[85]77[14]612:“若孝子、顺孙、义夫、节妇志行闻于乡闾者,州县申(尚书)省奏闻,表其门闾,同籍悉免课役;有精诚致应者,则加优赏焉。”

对孝悌贞义者的旌表,依开元《户部格》,一旦被认定为孝义门,孝门称号在孝子一生延续,义门称号在旌表时同籍者的有生之年延续。《唐令》规定旌表为孝义者,“同籍并免课役”,对此《户部式》限定两种除外情况:“孝义人身死,子孙不往,与得孝义人同籍,及义门分异者,并不在免限。”[18]243

唐代赦书(包括知制诰的权臣起草的赦书)是诏令中重要的一类,因改元、战胜、即位、加尊号、郊祀、册封、时令等,借助大赦、赦、曲赦、德音、郊赦等形式,将天下在押囚徒释放并免刑,从而达到约法省刑、稳定民心、宣扬德政等政治目的;同时利用赦书对官吏皇亲开展赐封、对百姓中的特定人群加以优恤,从而笼络人心、化育世风,营造一种普天同庆的氛围;并对那些“亡命山泽,挟藏军器,百日不首”的顽固分子,实行“复罪如初”的威慑。唐代赦书的涉家族内容体现着国家对家族关系的法律干预。“孝子顺孙、义夫节妇”是赦书中最常见的奖恤对象,奖恤方式包括旌表门闾、终身勿事,免除同籍劳役;也包括存恤、优恤、赐、优赐等物质奖励措施和版授县君等。此外还有对“孝悌力田”[1]者的赈恤闻荐、对已故的孝妇烈女的设祠致祭,对被认定为孝义门的家族,有的赦书还有封官的奖励。

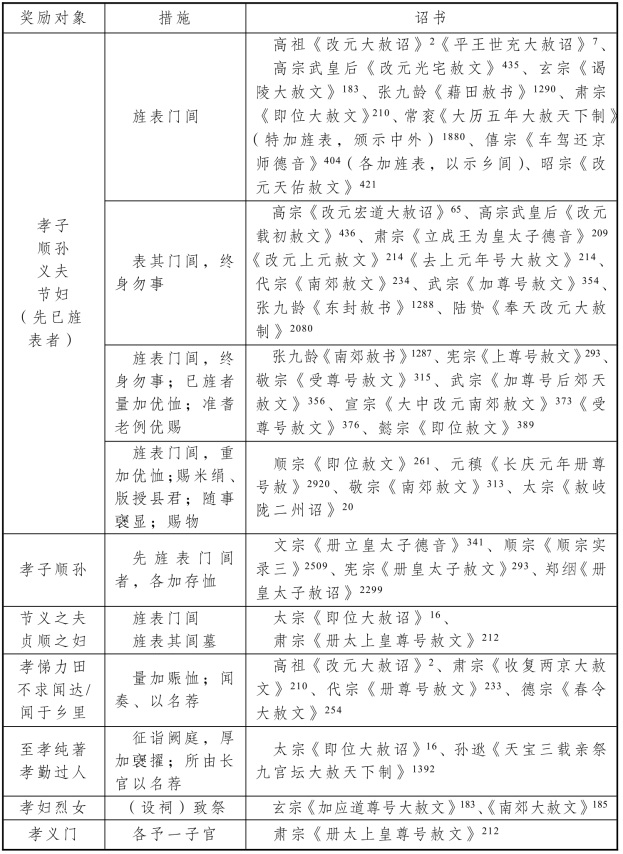

总结这类赦书的奖励对象及相应的奖励措施,列举见表5.1。

表5.1 唐代赦书对孝悌贞义者的优赏

资料来源:《全唐文》(诏令右上角为页码)。

(二)处罚侵害家族伦理者

《唐律疏议》第6条规定的“十恶”中,除谋反、谋大逆、谋叛、不道、大不敬之外,余下都涉及家族伦理。恶逆是殴打谋杀尊亲属的行为;不孝是不善待祖父母、父母的行为,如骂詈,告言,别籍异财,供养有阙,居父母丧婚嫁、作乐、释服,隐匿或谎报父母丧等;不睦是亲族间杀、殴、告等侵害行为;不义包括侵犯夫权的行为,即闻夫丧匿不举哀、作乐、释服及改嫁;内乱是亲族相奸的行为,即强奸或和奸小功以上亲、父祖妾。可见国法的“十恶”有一半是在调整家族关系,动用国家力量对侵害家族伦理的行为大加惩戒,这是中华法系的一大特点。

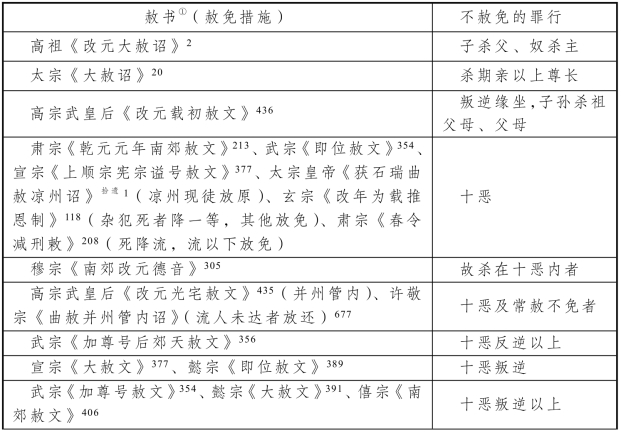

这种威慑首先是“十恶不赦”。有一类赦书,将天下或某地区全部囚徒或在押犯一概放免,唯独不赦免犯十恶罪者。此类表述还包括直接列举属于十恶的罪状(子杀父等)、叛逆缘坐、常赦不免者、十恶死罪、十恶五逆、十恶忤逆等。有些赦书对这类人实行重于常人的特殊处理,以威慑人们不得实施这类犯罪,否则将“为常赦所不原”。这类赦书的赦免例外情况见表5.2。

表5.2 唐代赦书排除侵害家族伦理者的情况

①注:括号内为所犯非十恶、获赦免者的赦免措施,不言则为一律赦免。

续表

资料来源:《全唐文》(右上角所标为页码)、《唐文拾遗》(右上角注明“拾遗”并标页码)。

①“十恶五逆”是佛教用语,但常在唐赦书中出现。佛教中的十恶:造作杀生、偷盗、淫欲、妄语、两舌、恶口、绮语、贪、嗔、痴;五逆:杀父、杀母、出佛身血、杀阿罗汉、破和合僧。

第二类赦书,对十恶罪犯作出重于他人但轻于本刑的特殊处理。如玄宗的三篇诏敕:《令写玄元皇帝真容分送诸道并推恩诏》[72]149,对十恶罪者“免死配岭南”;《疏决禁囚敕》[72]166对十恶死罪者“先决六十,长流岭南远恶处”,对其他死罪“先决一顿[2],并流岭南”,流罪重者决六十,轻者决一顿之后释放,徒罪及以下都释放;《自东都还至陕州推恩敕》[72]166,对十恶等死罪实行“免罪,长流岭南远恶处”,其余死罪“隶配效力五年”,流罪释放。

也有一些赦书不排除十恶而排除其他罪行或罪人。敬宗《受尊号赦文》[72]315、穆宗《登极德音》[72]304不予赦免的罪行是“故杀人”。穆宗朝元稹起草的《长庆元年册尊号赦》[72]2920,也仅排除故杀人及官典犯赃,并未排除十恶中故杀人以外的情况,值得注意。玄宗朝苏 起草的《至都大赦天下制》[72]1133,排除的仅是“谋反大逆”。肃宗《即位大赦文》和《收复两京大赦文》[72]210也未排除十恶,但不赦免安史之乱的罪臣“李林甫、王

起草的《至都大赦天下制》[72]1133,排除的仅是“谋反大逆”。肃宗《即位大赦文》和《收复两京大赦文》[72]210也未排除十恶,但不赦免安史之乱的罪臣“李林甫、王 、杨国忠近亲合累者”,以及“与安禄山同谋反逆支党,及李林甫、王

、杨国忠近亲合累者”,以及“与安禄山同谋反逆支党,及李林甫、王 、杨国忠等一房”。

、杨国忠等一房”。

另一类赦书是不问罪名一概赦免,常有“常赦所不免者,咸赦除之”的明确指示,赦的内容大体包括免和减两类,免包括赦除、放免、赦免、赦原等(见表5.3)。

表5.3 唐代赦书不问罪名一概赦免的情况

资料来源:《全唐文》(右上角所标为页码)、《唐文拾遗》(右上角注明“拾遗”并标页码)。

唐代赦书作为一种重要的诏令,在法的创制和运行中均起重要作用。与狭义的法,即“律”相比:赦书只需一纸诏令,无需严格的修订程序,具有随时设制的灵活性;可防止司法不当带来的冤案;同时有助于实现统治者的政治宣教,宣扬孝悌贞义等家族伦理;也体现了统治者的德政“宥过以务哀矜”(李商隐《为京兆公陕州贺南郊赦表》)[72]3562。

频繁的赦具有很明显的弊端。如宋璟在《论修德刑疏》[72]923中指出:对徒以下犯,责保释放,减少囚系,有助农桑,但对流死犯的频赦可能以人废法,“古人慎赦,义在存法”,希望理狱宽平,不务深苛,从而“以至诚动神,不要制书频降”。白居易在《策林·议赦》中指出,根据古义,赦不可废(“眚灾肆赦”“君子以赦过宥罪”),但也不可过多(“一岁再赦,妇儿喑哑”)。他认为在王者践祚改元之初,偶尔用赦是德,否则失布新之义,废好生之德;而在居常致理之际,频繁用赦则为贼,可能开启惠奸之路、召乱之门,总之赦“可疏而不可数也,可重而不可废也”。

二人对赦的主要批判在于使法律丧失安定性,造成社会混乱。当然赦书可通过对“十恶五逆”等罪大恶极罪人的排除,只宽宥罪行较轻者,这类赦书具有恩威并用的双重意义,既实现了德政,也打击了首恶,对重罪有较好的威慑力。但从上文罗列可知,唐代赦书到后期越来越频繁,这类排除的比例却越来越小,玄宗以后“常赦所不原者,皆赦除之”的赦令十分多见,已有滥赦之虞,也开中晚唐乱世之端倪。

当然,唐代赦的意义绝不仅在于法律方面,其政治宣教的作用也非常明显。陈俊强对唐代皇帝因“吉礼”和“嘉礼”颁布恩赦的分析表明[57]64-116,唐代皇帝较前代更多地由于祭典而发布恩赦,尽管崇信道家的李唐皇帝对儒家化的祭典本身并不热衷,但作为新君至少亲临郊祀主祭一次,并为此颁布赦令,同时唐代祭典和大赦仪式与前代相比十分具有公开性。这些特征表明,唐代祭礼恩赦包含着宣示王朝的正统性的政治目的,通过大量礼仪在公众面前展示,达到使人民不仅“看到”而且“得到”皇恩雨露,“知道”礼仪,从而达到朝廷诉求的目的。因此,国家每逢重大典礼,必假借恩赦,才得以传达全国、普及万民。这也从另一方面折射了恩赦对于贯彻国家政治主张的重大作用。正因此,赦书成为国家推行家族伦理道德、借以维护家族秩序的重要工具。

除不赦外,唐代法律还规定对“十恶”者的其他威慑措施,如会赦犹除名、不得官当、死刑仅一复奏、决死刑不限季节、囚犯死后不享受殡葬待遇等。如《唐律疏议》第18条规定:犯十恶、故杀人、反逆缘坐,狱成者会赦犹除名。《开成格》[18]478规定:(https://www.xing528.com)

其犯十恶、杀人、监守内盗及略人、受财枉法并强盗、造伪头首等情状……会恩至流者,望请不在官当。

开元《狱官令》[14]692,698,700规定:

诸决大辟罪,在京者,行决之司五复奏;在外者,刑部三复奏……若犯恶逆以上及部曲奴婢杀主者,唯一复奏。立春至秋分,不得奏决死刑。若犯恶逆以上及奴婢、部曲杀主者,不拘此令。……诸囚死,无亲戚者,皆给棺,于官地内权殡(……若犯恶逆以上,不给……)。

《唐律》对其他侵害家族伦理的犯罪也规定了相应刑罚。如《唐律疏议》第19条“免官”规定:祖父母、父母犯死罪被囚禁,作乐及婚娶者,免官。第20条规定“免所居官”的三种情形:①府号、官称犯父祖名而冒荣居之;②祖父母、父母老疾无侍而离亲任官;③居父母丧生子、娶妾、兄弟别籍异财、求仕、奸监临内杂户、官户、部曲妻及婢。《唐律疏议》第121条规定:府号、官称犯父、祖名而居之,父、祖老疾无侍而离亲任官,居父母丧求仕者,父、祖、夫犯死罪被囚而作乐者,处以徒刑。唐代“府号、官称犯父祖名”的著名事例是,诗人李贺(德、顺、宪宗时人)被人诬陷因避父名晋肃讳而不得举进士,为此韩愈曾写《讳辩》[72]2499对这种不符合避讳规则(二字名不连续出现不犯讳[3],同音嫌名亦不犯讳)的世风提出猛烈抨击。

唐令把查明和处罚违背孝悌伦理者列为刺史的职责之一,如开元七年《户令》[14]166:

诸州刺史,每年一巡行属县,观风俗,问百姓,录囚徒,恤鳏寡,阅丁口,务知百姓之疾苦。……有不孝悌,悖礼乱常,不率法令者,纠而绳之。

从这一语句的逻辑顺序依次为“孝悌”“礼”“常”“法令”,也可窥知唐人对孝悌伦理的重视。

(三)照顾抚恤高龄者

唐代法律有关于抚恤照顾高龄者的规定,这些养老政策可视为孝伦理的延伸。

高龄者犯罪享有刑罚宽免待遇。《唐律疏议》第30条规定,七十、八十、九十岁以上犯流罪、死罪的人,收赎而免于居作(服劳役刑),或者勿论、不加刑。

《唐律疏议》第26条还规定了犯罪权留养亲、暂缓服刑的制度,犯死罪不入“十恶”者,如果祖父母、父母老疾应侍,家无期亲成丁者,通过上请皇帝,可以下敕准许“充侍”,在家服侍父祖,待家有期亲成丁或父祖去世后再奏请皇帝决定是否处刑;若类似情况当事人所犯为流罪,则可呈请刑部批准暂不流配,在家“权留养亲”,推迟流配的时间。

在赦书中,这类养老措施亦有体现,包括赡养、赈恤、留养、版授等。

赐物、版授官职:“高年惸独,量加赡恤”(高祖《平王世充大赦诏》[72]7);男女百岁以上版授刺史郡君,九十以上版授司马县君,八十以上版授县令,并赐粟帛(高宗《改元宏道大赦诏》)[72]65;“天下百姓有父母祖父母高年者赐粟帛”(穆宗《登极德音》)[72]304;百姓九十以上“委所在长吏量加存恤”(元稹《长庆元年册尊号赦》)[72]2920。

免课役:“天下百姓年五十者,皆免课役。”(高宗《遗诏》)[72]65

支持侍丁、守丧:“侍丁者令其养老,孝假者矜其在丧”(玄宗《改元大赦文》)[72]183,“其天下百姓丈夫七十五已上,妇人七十已上,宜各给一人充侍,任自拣择”(玄宗《加天地大宝尊号大赦文》)[72]185。

开元二十五年《户令》[4]规定了对老人的给侍制度:

诸年八十及笃疾,给待一人;九十,二人;百岁,五人。皆先尽子孙,听取近亲,皆先轻色。无近亲外取白丁者,人取家内中男者并听。[14]140

应侍,户内无周亲年二十一以上,五十九以下者,皆申刑部具状上请,听敕处分。若敕许充待家,有周亲进丁及亲终,更奏。如元奉进止者不奏。[14]141

诸鳏寡孤独贫穷老疾,不能自存者,令近亲收养。若无近亲,付乡里安恤。如在路有疾患,不能自胜致者,当界官司改会村坊安养,仍加医疗,并勘问所由,具注贯属,患损之日,移送前所。[14]165

此外,唐代《仪制令》规定乡饮酒礼,旨在使人知尊长敬老[14]437:

诸县蜡祭月,集乡之老者,一行乡饮酒礼。六十以上坐堂,五十以上立侍堂下,使人知尊长养老之礼。皆用酒脯,物出公廨。

(四)鼓励同族义居者

义居,指家族累世同居不分异。依唐格,累世同居、家族和睦者被称为“义夫”,家族经认定后可旌表为“义门”,享有免除徭役等政策优待。

唐代通过制度设定,鼓励义居的善良风俗,禁止极端的分家行为,因为在某些情况下分家析产,被看作对家族伦理的侵害。

《唐律疏议》第155条“子孙别籍异财”规定:父母在世,子女别籍异财徒二年;父母教令别籍徒二年,子孙不坐;居父母丧,兄弟别籍异财,徒一年,且免所居官(第20条)。别籍,即公法上的分立户籍,不论谁的意思一律禁止;但私法上的异财,即家产分割,依父祖命为之是不禁止的。[12]142

唐代政府也通过赦书打击父母在世分家异居的行为,鼓励家族共居。

玄宗《改元大赦文》[72]183,“令州县勘会”父母在别籍异居的现象,同时对大家族实行赋役上的优惠,一家“有十丁已上者,放两丁征行赋役,五丁已上者放一丁”。玄宗朝孙逖《天宝三载亲祭九宫坛大赦天下制》[72]1392指出父兄在,别籍异居的行为“亏败名教,莫斯为甚”,要求禁绝,且“亲殁之后,亦不得令有分析”。肃宗《乾元元年南郊赦文》[72]213甚至直接规定非常的刑罚:“百姓中有事亲不孝,别籍异财,点污风俗,亏败名教,先决六十,配隶碛西。有官品者,禁身奏闻。”从初唐《唐律疏议》的“徒三年”到唐后期的杖刑加流刑,可见唐代的刑罚加重倾向。唐代后期对别籍异财现象干涉甚严,这不仅仅是出于强调纲常伦理的考虑,更是出于对当时农民为逃避课役而分家析产现象的打击,以保障国家利益,可谓“乱世用重典”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。