个人主义—演化论方法的范围和局限性

当卡尔·门格尔(1963:129—59)阐释他所谓的对社会现象的“实用主义”解释和“有机论”解释的区别时,正如第九章提到的(第三节)那样,他十分清楚地讲到如果社会制度的“有机来源”并不仅仅是一个空洞的词语,那么就有必要在“使制度产生的共同愿望”之外明确制度产生过程的性质(同上,224)[33]。当然,我们也同样需要注意文化演化这一概念,这个概念是哈耶克在重述他从门格尔和苏格兰道德哲学家那里得到的理论观点时强调的。在以上分析的文化演化的两种概念中,只有个人主义的、看不见的手的概念真正地有对演化过程的系统化的具体理论说明,也只有这个概念能被称为自发的社会秩序的“孪生概念”,或者说这个概念和门格尔对社会制度——无数个经济实体追求自身利益时的无意识的结果——的“有机理解”思想是一致的(1963:158)。在这一节我们将探讨这样的个人主义—演化论的方法的范围和局限性。

哈耶克当然明白这样一个事实,即:事实上,自发市场秩序所基于的规则里,只有一部分才是按上面所说的意义而言的“演化过程”的结果。他将规则分为了三个层面:由基因遗传的规则;人类没有进行特意选择的传统规则(1978:8f;1979:159f);[34]人类特意所采用的或者改变的规则。他对规则的区分表明了演化论的解释并不是对所有文化传播的规则都同等地适用。[35]当人们越从风俗习惯和道德规范或制度的规则转向由有意识的集体选择所产生的,因此,转向“只能被不连续地,并且同时全部加以改变”的规则时,[36]这个演化论的方法就越不合适。事实上,哈耶克明确地承认通过立法有意选择和改变法律规则是值得关注的,因为这些法律规则是“我们可以影响所产生的秩序的主要工具”(1973:45)。[37]

从这个意义上理解,基于演化主义概念的解释其合理性存在着事实上的局限是明显的。当然它并不是这里要关注的话题。相反,我们需要把注意焦点放在关于规则产生的演化论中看不见的手的解释其潜在范围的系统性局限上,这些局限性存在于行为的一般规则这个领域。尽管行为的一般规则可以期望基于看不见的手的过程而产生(尽管它们事实上是特意立法的结果),至少在原则上是这样,但是,也存在着一些规则是不能被合理地假设可以从自发的、看不见的手的过程中产生的,甚至在原则上也不可能(Vanberg 1984)。

正如哈耶克所说明的那样,我们可以把社会规则看成是为在社会交往中应对“重复出现的问题情况”的“工具”。[38]从这个角度上讲,我们可以通过确定典型性(stylized)的问题情况的具体类型来有效地为解决这个问题提供一个方法,因为这个问题可以这样来问:我们是不是可以合理地期望,从看不见的手的过程至少在原则上产生出一种行为规则性,它能够“解决”有关问题?博弈论对社会理论所做的重要贡献之一,是为系统地区分各种典型的问题情况提供了分析工具,其中有两种工具与这里的内容尤为相关,即:协调问题(coordination problem)和囚徒困境问题。[39]

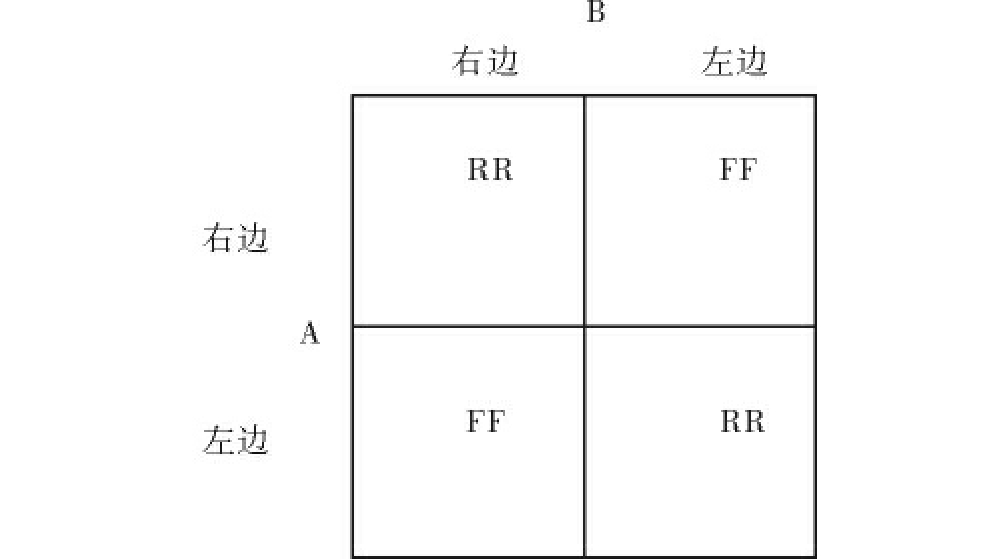

一个协调类型的重复发生的问题场景的典型例子就是路上的交通。行驶在相反方向的驾驶员在相互靠近时,他们需要协调一下他们的行为以使他们能够顺利地通过,彼此不会发生碰撞。相对于要一一地为每一种特殊情况提供一种新的解决方法而言,所有参与者都愿意能为这个重复出现的协调问题提供标准的解决方法(比如:通常都靠道路的右边或者左边行驶)。在这里使人感兴趣的问题是,原则上能不能对把有利于社会的规则或行为规则性看成是看不见的手的过程的结果加以解释。这种类型的问题情况可以被简化为“两个参与者,两种选择”的情况,图5.1描绘了这种情况(参与者A、B面临两种选择,右边或左边,支付R,R表示成功的协调,以及支付F,F代表失败)。

图5.1 合作博弈(R=双方合作的奖励,F=失败,R>F)

如果A和B都按照常规在道路的右边或者左边行驶,那么结果就是右边/右边或者左边/左边的组合,解决问题的规则就出现了。当然这种规则可以通过明确的特意签订的协议来建立。但是,令人感兴趣的问题是解决问题的行为规则性能不能以及如何能在看不见的手的过程里产生。关于协调问题,在原则上是可以在理论上重建规则产生的过程的,在这个过程里,规则是在事先没有任何规则的和没有刻意签订的协议的条件下,仅仅由追求各自利益的分散个人行为而产生的社会结果。这样的看不见的手的解释所包含的必要“成分”是以下假设条件:第一,在最初的情况下,在各种选择方案中,个人的选择是随机分散的。第二,一个特定的方案相对于其他方案被更频繁地实践(或者被认为是这样)。第三,相对于其他方案而言,这个特定的方案越是被频繁地实践,去实践它的动机就越强,而且实践其他行为方案所带来的劣势就会越大;[40]相应的,能够使一个特定的战略被普遍实践的集聚过程就可以被期待发生。第四,当这个意义上的特定战略被作为行为规则性建立起来后,个人就没有动力去违背规则了(在正常的、典型的情况下)。也就是说,我们不仅可以期望能为协调问题提供解决方法的规则在原则上自发地形成,而且它们还倾向于自我实施和强化。

虽然协调规则或者惯例(Lewis 1969)看起来都特别适合个人主义的、演化论的解释,但是还得有两个限制性条件。第一个条件就是,自发过程并不能保证在潜在的可供选择的解决问题的规则中最好的那个规则必会产生。在以上所描述的集聚过程中,在社会团体里普遍盛行的行为规则性也许不如那些本来可以却没有产生的行为规则性能够给个人带来更大的利益。第二个条件是一旦一个协调规则在群体里建立起来,我们就不能假定自发的看不见的手的过程一般将会将它导向一个更有利的规则。尽管个人可能会认为某些做法比他们所在群体里的惯例更有吸引力,但是由于某种原因(与说明这些规则自我加强性的原因相同)单方面地偏离那些已经建立起来的规则并实施创新对他们来说是不利的。当然,实验新做法的成本和向新规则自发地逐渐转移的可能性随着惯例的种类不同而有所不同(比如礼节规则和道路行驶规则)。但是,自发地强化一种特定惯例的同样的社会条件,会轻易地排除由看不见的手的过程引致的、向更有利的规则转移的机会。这种规则的改变因此需要刻意商定的一致行为,也就是说需要所有相关的个体都同时从一个操作方式中转向另一个操作方式(比如在道路的左边行驶转向在右边行驶)。

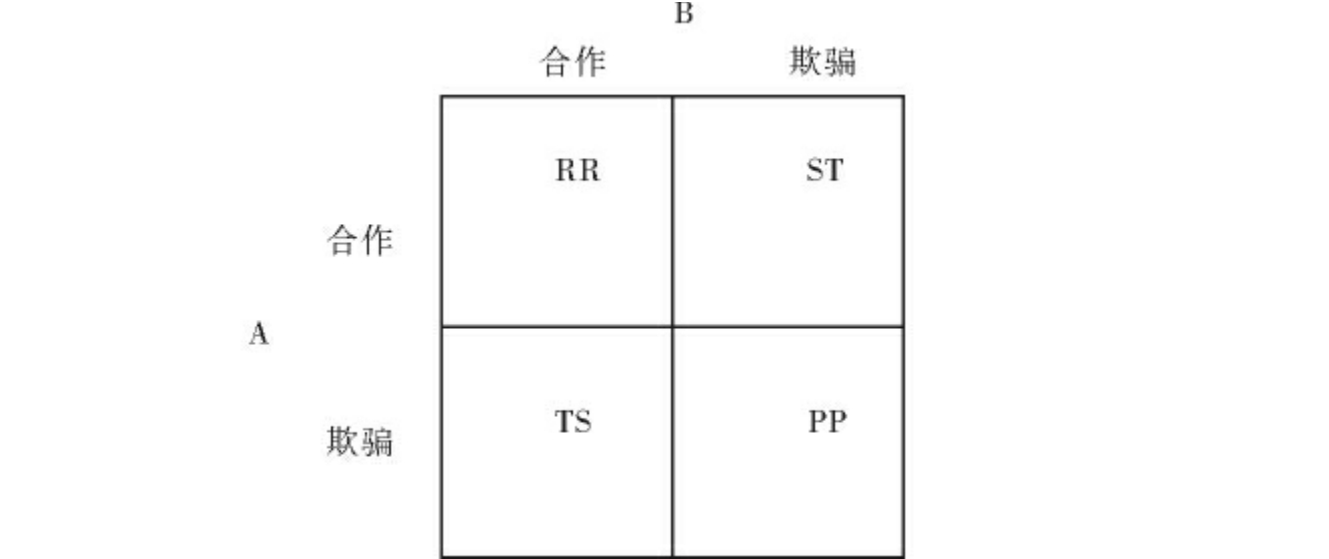

囚徒困境问题来源于面临坦白/不坦白选择的两个罪犯的故事(所以称为囚徒困境)。这种情况涉及两个或者更多的人,每个人都面临着两种行为选择——合作或者欺骗(比如,诚实或者欺骗,遵守诺言或不遵守等等)——和图5.2具体表示的支付情况。(https://www.xing528.com)

这种类型的问题情况给所涉及的参与者创造了一个困境,因为他们通过理性选择他们自己的占优策略,[41]也就是说,每个人都努力想得到最吸引人的位置(支付T)和避免使自己处于最不利的局势(支付S),最终他们将得到(欺骗,欺骗)的行为组合和支付P,而不是比较有利的行为组合(合作,合作)和支付R,如果他们都选择他们共同的占优策略,就会实现对彼此有利的合作组合。因此,如果A和B在重复出现的这种类型的问题情况中都遵从合作规则,就会符合他们的共同利益。这里我们感兴趣的是这种解决问题的行为规则性是否能够和怎样能够在看不见的手的过程中产生。

图5.2 囚徒困境博弈(R=对两者合作的奖励,P=对两者背叛的惩罚,T=一方接受欺骗诱惑所获支付,S=被骗者所获支付,T>R>P>S)

在重复出现的协调问题和囚徒困境问题中它们各自典型的激励结构存在着非常明显的特征差别,这些差别使得上述关于惯例自发形成的观点不能扩展到囚徒困境的情境[42]:

1.在最初的情况下,可供选择的策略并不随机分布,相反,每个参与者都有强烈的动机不去选择合作这个策略。

2.在多人的环境里,选择合作策略的人数会上升,但是就这一情况本身而言,并不意味着个人选择合作策略的动机一定会增强。相反,它增强了从欺骗中获得利益的期望。

3.如果由于某种原因,选择合作策略的行为规则性在群体中被建立起来,但是我们也不能假定它是自我监督或自我实施的。通常当其他人都在路的右边驾驶时,你行驶在路的左边并不能获得回报,但是,当其他人都诚实时,唯一欺骗的那个人也许将会获得回报。

囚徒困境和协调情形之间的这些差别并不意味着在重复发生的囚徒困境里解决问题的行为规则性不可能自发形成。但是,它确实暗示着,囚徒困境里的规则要想出现,额外的激励——对直接环境中包括的激励而言——必须自发地产生形成,通过这种额外的激励,原本的激励结构被改变,以至于个体不能再期望别人都选择合作而自己可以从选择欺骗中获得最大的收益,同时他也能够确信当他选择合作时,不会获得最坏的支付。在社会理论的个人主义传统中,一直以来比较强调特定的社会机制,也就是说互惠的机制,用来自发地产生这样额外的激励,这种机制通过在社会交往中相互地交换奖励和惩罚使得互惠关系得以强化。由于个体不间断地、持续地相互交往,他们必须考虑他们当前的选择对未来的后果。个体从所引起的不受欢迎的反应中获得的损失或许大大超过从欺骗中获得的即时利益。互惠机制是自利的个体选择合作的主要动力,这个思想在大卫·休谟、亚当·斯密和其他18世纪苏格兰道德哲学家所提出的社会理论模式中是一个中心主题。[43]同时,它作为一个理论观念,一方面一直是社会理论的个人主义传统中的中心要素,另一方面多次被“重新发现”,这里包括最近阿克斯罗德在他关于合作演化的论文里提出了非常令人感兴趣的新洞见。

尽管互惠机制很重要,但是我们不能期望它在整体上能够为囚徒困境情况中的合作行为提供足够的激励,而这种激励一些特定的限制条件下是有可能的。[44]一般来说,当交往的各方再次相遇以及欺骗者可以被认出来的可能性足够的大,以至于影响到未来交往的预期利益和损失时,采取合作行为就会成为理性的选择。但是,在其他条件相同时,这种可能性就会随着在相关环境中所涉及的参加者人数的增多和他们参与个别的社会环境活动的时间跨度(由于社会流动性增强)的减少而减少。在互惠机制不能产生足够的非正式的私人制裁去阻碍欺骗的情况下(比如由具有高度流动性的个人组成的大群体),我们就会要求有组织的实施措施(organized enforcement)来使合作的行为规则性成为可行,无论这种有组织的实施措施是建立在被相关群体所采用的刻意协议的社会契约基础之上,还是由足够强势的一方来实施(内部或外部实施)。

当哈耶克认为存在着一些大家都会自发去遵守的规则,也存在着一些人为的不得不遵守的规则时,他是在含蓄地说明囚徒困境类型和协调类型的规则的关键差别,这是因为尽管人们从整体上可以从遵守这些规则中获得好处,“但是摈弃这些规则是符合个体利益的”(1973:45)。他明确强调我们不能认为自发的市场秩序从整体上具有完全的自我调节性,然而为了去实施使自发的市场秩序得以形成所必需的规则,另外一种类型的秩序,一个组织,即政府组织,也是需要的(1964:8)。[45]尽管如此,这些方面仅仅是哈耶克的文化演化理论的补充,而没有与其进行系统的融合。这种系统的融合将会要求哈耶克能够更加明确地说明演化原则的本质、范围、局限性以及它们在文化变迁中与有组织的政治选择的力量的相互作用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。