第二节 幸福感的定义与测量

先贤对幸福的探索使我们对幸福有了感性的认识,但具体什么是幸福,在现实生活中有何操作化的表现我们仍然不是很明了。这一节将结合近年来学者的研究成果来阐述幸福的内涵与研究现状,让幸福落地,可观可感。

对幸福问题系统而深入的研究兴起于20世纪60年代,以1967年美国学者沃纳·威尔森(Wanner Wilson)在其《自称幸福的相关因素》一文中对幸福感所作的总结为标志。不过值得注意的是,早期的相关研究尚未采用现在普遍被接受的主观幸福感(Subjective Wellbeing,SWB)这一说法,而更多地采用“Happiness”这一概念,尽管二者在实质上并没有太大的差别。主观幸福感取代“Happiness”成为幸福感研究的主要关键词是从20世纪70年代开始的,以1974年《社会指标研究》这一期刊创办后开始涌现出一大批关于主观幸福感的文献为标志。这种简单的用语上的转变源于学者们对幸福感的新的理解,即开始强调其主观性的特点,包括内涵上的主观性以及测量手段的主观性。需要指出,我们并不认同“主观幸福感”这种说法,尽管英文原意有主观一字,但其修饰的是良好状态或者良好存在。直接的翻译应该是主观良好状态,其对应的是客观良好状态,指的是物质或生理的状态。在汉语里,幸福感本身就是主观的,所以,本来不需要再画蛇添足地加上“主观”一词。但因为国内很多人已经习惯于这种说法,本书中有时也会使用这个不严谨的术语。

自威尔森在1967年所做的研究之后,一些学者开始探讨主观幸福感的影响因素,对人口统计学以及其他外在因素对主观幸福感的影响展开了研究。但是直到20世纪80年代,主观幸福感的理论方面并没有太多的进步,最大的进展却是在定义和测量方面。自20世纪80年代中期开始,以迪纳(Diener)里程碑式的研究为分水岭,主观幸福感的研究进入了一个崭新的时期,涌现出了多个关于主观幸福感的理论模型,促使学者们将研究的焦点转向个体内部影响主观幸福感的因素。迪纳是美国伊利诺伊大学阿巴纳香槟分校心理学系的教授,他关于生活满意度、幸福感的研究,成为影响后来研究的里程碑。近年来,国外学者对主观幸福感的研究日益深入,最新的进展主要体现在主观幸福感的测量方法、国民幸福指数、跨文化研究等方面。

我国学者对主观幸福感的研究开始于20世纪80年代中期,以林南引用天津市1985年千户问卷调查资料进行的生活质量研究为起点。在开始阶段,我国学者对主观幸福感的研究主要集中于特殊群体身上,如老年人、大学生、心理疾病患者等。当然,也有人试图超越从单一学科研究幸福感的套路,把幸福作为一个独立的领域进行研究,提出了建立幸福学的想法,其中以华裔美国经济学家溪恺元教授为代表。近年来,国内有关主观幸福感的研究数量迅速上升,研究的内容也不断得到扩大和深入。(https://www.xing528.com)

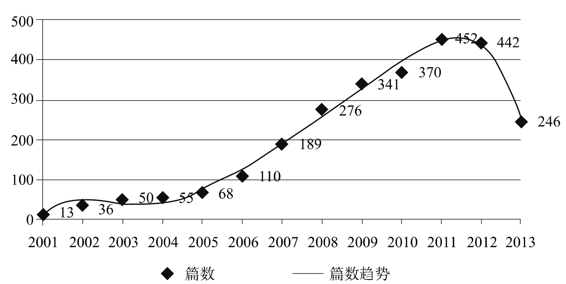

为了使读者对国内的研究现状有个全面的认识,我们进行了一次系统的文献研究。笔者使用中国期刊全文数据库以“主观幸福感”为关键词对2001—2013 13年间的相关文献进行了逐年检索,得到了13年来国内主观幸福感研究的数量变化趋势,如图1—1所示。

图1—1 2001—2013年国内主观幸福感研究文献数量趋势变化图

从图中可以发现,最近6年来,国内有关主观幸福感的研究呈现出了快速增长的趋势(2013年为截至11月1日的统计数量),反映了学界对这一问题的广泛关注。但总体而言,国内学者的研究与西方学者的研究还存在着不小的差距,主要表现在研究方法、研究对象、测量工具等方面。我们将在后面对现有的研究成果进行全面的评述。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。