第一节 以“爱”的方式感受和表现世界

由王佳纳(图115)排演,女作家沈虹光编剧的《同船过渡》,在90年代话剧舞台上曾经引发了许多人对于话剧艺术的深度感动。这出令人回想起来至今仍然倍感温暖和亲切的小剧场话剧演出,它的许多难忘的场面和感人的形象仍然历历在目。

图115 导演王佳纳

这出舞台剧由武汉话剧院创作演出,后来获中宣部1994年度五个一工程奖,1995年文化部文华大奖、文华编剧奖、文华导演奖、文华表演奖等各类话剧艺术大奖。它也许是获文华奖话剧剧目中舞台美术最为简朴的一出戏了。剧中讲了五个平凡的小人物,刘强、米玲和退休女教师方奶奶,他们住在有着公共厨房、公共厕所、公共客厅的两室一厅的“团结户”里。年轻人受不了老太太的唠叨,渴望拥有完全属于自己的空间,于是擅自作主给方奶奶在报纸上刊登了征婚启事,想把方奶奶嫁给有房子的老头。方奶奶是一个极好面子、个性极强的人,面对年轻人的做法感到气愤,对前来应征的老船长高爷爷也是极其反感。最终,豁达、宽广、坦诚、大度的高爷爷打开了方奶奶的心灵,两个老人从陌生到熟悉,从对峙到相知,从相知到相恋,但是当高爷爷问方奶奶“愿意不愿意”时,方奶奶还是没有勇气把自己的真心话讲出来,高爷爷带着遗憾走了,再也没有回来,在他退休前的最后一次行船中永远地“睡”去了,方奶奶却还在折着长长的纸船等着高爷爷回来……(图116)

在《同船过渡》中,导演想表达的是人与人之间应当存有爱和宽容,这个世界才会变得不那么冷漠和孤独。她的构思中出现了那个后来付诸实践的“小小的阳台”,一个面向观众、伸向观众的“小小的阳台”,一个狭小的空间,但却是一个通向世界的窗口,也是观众感受主人公心灵的窗口。方奶奶常常一个人孤独地站在阳台上看着南来北往的江上行船,阳台后来成为方奶奶和高爷爷人生幸福的依托。他们在阳台瞭望江水,在那里折着小小的纸船,刘强和米玲在那里代替方奶奶向高爷爷喊出了“我愿意!我愿意!”这是生命的暮年发出的对爱的呼唤。导演在这个小小的阳台上倾注了她全部的关怀和爱。

在剧中,导演选用了那首《让我们荡起双桨》的儿童歌曲,当歌声响起,一切美好的感情都涌现出来。这首歌的选择既符合方奶奶是一位小学教师的身份,也能够表达出因为有了高爷爷的出现,方奶奶的生活空间充满诗情画意、阳光明媚。美好的暮年,美好的感情,美好的歌声恰如其分地反衬戏剧结尾高爷爷遇江难后生命的遗憾。演出中有着感人肺腑的真情滥觞,在不动声色中把观众置于荡气回肠的悲剧性结尾中。观众沉浸在对人物形象的理解和思考中,也沉浸在对人生哲理和生死无常的无限感慨中。在导演的把握和处理下,舞台产生了自然的生活情景和人物自然的生活流;观众就好像是熟悉剧中人生活的邻居;两位老人的夕阳之恋,其浪漫胜过了青春之恋;观众对其命运的期待和哀叹产生了类似于老友的感情。这种亲宜和共鸣之情的产生,显示了导演在处理这部小剧场话剧时导演方法的娴熟和高明。

图116 《同船过渡》剧照

《同船过渡》中的人物与人物之间的矛盾冲突让位于人与人之间的和谐理解,舞台上出现了感人至深的戏剧性场面,在这样的情景中,观众与演员共同体验到了一种人性、人情的暖流。这是一出体现女性导演艺术思维中诗性情怀的戏剧,她不以暴风骤雨般的激情取胜,不以理性的说教见长,她以女性唯美而又浪漫的艺术手法,细腻精致,春风化雨地催发了满场的眼泪和感动。在《同》剧上演的日子里,演员因为观众长时间的鼓掌而无法走下舞台成为了每一天谢幕的壮观的情景。

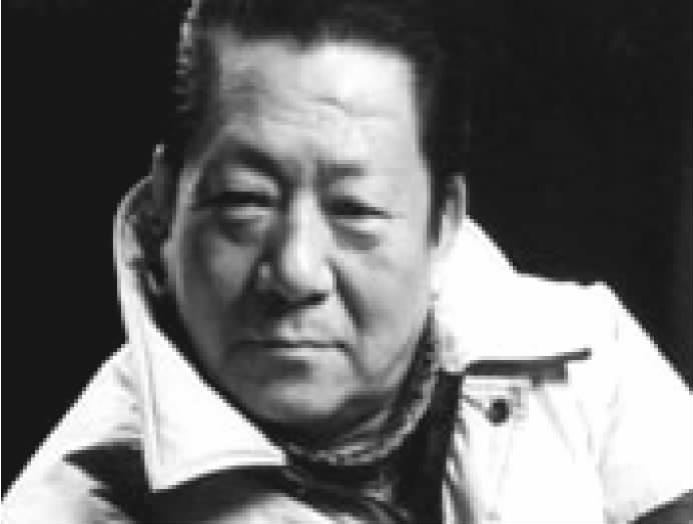

王佳纳导演把自己作为一个女人的细腻、真挚、感性以及自我的经验和感受渗透入演员的行动之中。已故表演艺术家胡庆树(图117)形容王佳纳导演是一面多情的镜子,她的情绪和神态就像乐队指挥,在演奏过程中直接地将感受传达给演奏者。《同船过渡》最后一段八分钟的独白,对演员是个极大的考验和挑战,这段高爷爷的独白最终成为了《同船过渡》最精彩和最动人的场面之一。这段独白凝结着导演和演员共同的探索和努力。戏中叠纸船的场面,以及“一生一台戏”中反复出现的孩子,老人跳橡皮筋和蝴蝶,都是用人性的视角,通过自己的体验和再设计后呈现给观众的一些富有象征意味的情境。导演懂得如何在现实的“理”和观众的“情”之间搭起一座桥梁,建立何种程度的情感联系。

图117 扮演高爷爷的演员胡庆树

有人说,王佳纳导演是一位特别善于煽情的导演,在《同船过渡》中,“煽情”于其而言更是有“情不动人誓不休,你不流泪我不收兵”的气势。依我见,王佳纳导演更是一位善于“酿情”的导演。《同船过渡》所引发的极大的情感共鸣,从表面上看,是导演处理好了特别煽情的几个戏剧场面。然而,仔细回味,这些场面之所以最终生出情来,与其演出艺术的完整性不可分割。也就是说,导演把戏剧性的情感在“煽”之前,早已做了精致周密的“酿”。情节铺排、矛盾冲突、动作细节、个性把握、节奏拿捏无一不是胸有成竹,故而呈现起来一气呵成,没有生硬的刀工斧迹、牵强附会。演出中艺术形象的感情和观众的感情发展是顺畅的,和谐的,有序的,自然的,水到渠成的。有些不会“酿”情,不善“酝”情的舞台作品,因急于宣泄情感,而造成滥情、纵情、恣情、矫情,情感的宣泄莫名其妙,毫无节制,失去理性,反而破坏了演出的和谐、完整和美感。不善“蓄”就不善“发”,不善“酿”就无从“煽”,这既是导演的技法问题,也是控制力的问题,更是导演的美学修养问题。

《同船过渡》中人性美的召唤和碰撞之后走向无可抗拒的精神洗礼,这是编、导、演共同创造的艺术高峰(图118)。王佳纳作为构建这一戏剧的精神空间和审美境界的工程师,她强化终身未嫁的老教师孤立封闭的内心世界的隔绝、落寞、烦躁和不安,她深深地理解并同情她。老船长的宽宏、大度、沧桑和不乏幽默的个性表现,是导演对这个“犹如在漩涡中行船”的老船长一生的理解和同情。老船长是带着宽厚待人、珍惜人的尊严的人生感悟走近方奶奶的,并以其深情厚意融化了方奶奶心头的冰山,令她死水般的心泉重新荡漾起了波澜和生气。这样的精神魅力也感召了年轻人,令他们在仁爱慈悲的光芒下羞愧,并因羞愧而提升和成长。如今出演老船长的胡庆树已经摘得远在云端、艺术之巅的仙草,年轻一代再也不能见到他炉火纯青的表演艺术了,他和老船长一样,在火红的夕阳散去后再也没有回来。他作为演员的所有个性和风格将随着《同船过渡》(图119)永远地留在观众的心灵深处。

(https://www.xing528.com)

图118 导演王佳纳(右)、编剧沈虹光(左)和舞台设计刘阳(中)

图119 《同船过渡》的演出节目单

图120 《西关女人》剧照

善于发现日常生活中的真、善、美;着眼于平凡生活中的小人物;怀着爱、同情和关怀对待戏剧中的人;在作品中透出非常真挚和美好的情感;洋溢着亲切温暖的女性气息,成为了王佳纳导演的鲜明的艺术风格。她曾经导演的话剧《我是太阳》、《风雪夜》、《西关女人》(图120)等作品,都充满了温暖的人情和感人的真情。她的这种风格在她的另一部舞台剧《泥巴人》中也体现得淋漓尽致。

1993年的北京小剧场戏剧展上,由王佳纳导演的《泥巴人》代表广东省话剧院参展,与此同时,由熊源伟导演的《泥巴人》也从深圳入京参赛。评委会最终把票投给了王佳纳导演的《泥巴人》。理论家童道明先生作为评委会成员,他认为王佳纳的《泥巴人》感动了包括全体评委在内的戏剧观众。原因是王佳纳导演的《泥巴人》,其演出更明亮,更温存,更富于人情味,更具有动人的力量。

《泥巴人》是一出以主人公自杀为结尾的较为灰色的戏剧,四个年轻人都有各自的生活的不幸和彷徨,其明亮和动人的力量来自哪里?导演以其一贯的艺术眼光发现并理解了这部作品。和原剧本相比,王佳纳导演的《泥巴人》削弱了一个有着“自杀”结局的剧本总体灰色的基调。虽然编剧认为自杀是一种选择,是对命运的挑战。导演却无法从感情上接受主人公陶焰自杀的结局,她视“自杀”为对生活的投降,是心理的一种缺陷,因此她把文本中陶焰自杀的情节改成了陶焰患绝症而病故。导演把剧本的精神内核,从具有强烈对抗命运的剑拔弩张中缓和下来,把一出本是残酷的性格的悲剧,转变成更富有哲理深度的当代生活的悲剧。

导演在这出戏的思考是,作为一个人,纵然经历再多的坎坷和艰辛,仇恨或对抗并非是超越的最佳方式,最好的自我超越和自我实现应当在不停息的思考和行动里。在不停息的思考和行动中,甚至在一次次的失败中,人们会发现最值得珍惜的是人与人之间美好、善良、真挚的情感。爱与善,是生命的礼物,也是命运给予悲剧性人生的最高褒赏。

面对《泥巴人》剧本中的几位年轻人,王佳纳导演对这一代人产生了一个母亲的同情、理解和爱。导演觉得《泥巴人》中四个年轻人在不幸中相互温暖,坦诚相见,相互搀扶着继续往前走的人生态度是一种值得肯定的、美好的精神。她渴望把这些年轻人奋斗的经历表现出来,渴望把他们的年轻幼稚、悲观失落、迷茫彷徨一起呈现在舞台上,寄予悲悯、同情和关爱,成为了导演构思中最强烈的内在情感。

戏中引用了“女娲造人”的神话,女娲亲手捏出来的是贵族,她用鞭子抽打、溅起来的泥点则是平民。而这些“小泥点”正是人类社会的主体,他们对女娲的感情同样是那么执著,那么真挚……为了充分体现作者的思想,导演在二度创作中做了有效的强化。例如在第一场,阿惠讲女娲造人的故事的时候,导演选用了一段排箫演奏的音乐,力图营造出一种遥远、古老、辽阔的气氛;第二场增加了一段陶焰想画女娲的戏;第三场加进了每个人诉说自己心目中女娲形象的戏;再加上第四场陶焰画的女娲……这四个点就组成并突出了“女娲造人”这一主要的舞台意象。

为了营造总体朴实自然的风格,导演在舞台美术方面采用了金属框架和泥土色的三棱柱代替了剧本中出现的咖啡厅、舞场等实景,追求空间艺术写意的美感。因为金属是最能够呈现出力度的一种材质,这种材质还可以突出强烈的时代气息;而泥土色有一种横向的张力,它能使人们对我们中华民族的博大、古老、宏伟产生无限的遐想,可以和女娲的意象产生呼应。在音响方面,除了选用前面提到的两首歌和排箫乐以外,导演在每场戏的结尾都用了萨克斯的独奏。一方面和剧中人物柳泯是个萨克斯手呼应起来,另一方面,萨克斯音色的悠长、抒情、缠绵,其音乐诉说感,既富于时代感,又可以揭示空间感,萨克斯的忧伤和缠绵的音色恰到好处地烘托了剧中年轻人的心情。

剧中还出现了《只要你过得比我好》和《时刻准备着》这两首歌。每次当这两首歌唱起来的时候,观众都会感动得热泪盈眶。《只要你过得比我好》是一首流行歌曲,符合戏的内容,歌声出现时,很好地烘托了舞台气氛,揭示人物深层的情感。《时刻准备着》是每一个当过少先队员的中国人都会唱的,它是对剧中人物成长的大背景所做的言简意赅的补充和延伸。导演认为生在新社会,长在红旗下的青年,体内流淌着的是红色的血。他们有着无忧无虑的童年时代,有着热情澎湃的少年时代,有着理想主义的青年时代,青春的脚步在渴望中悄然到来,伴随着彷徨、迷茫、苦痛和挣扎,但令人遗憾的是,青春的脚步又那样急促的渐行渐远。这两首有着鲜明的时代色彩和对比意味的歌曲给观众造成感情上极大的共鸣。

诗是一种精神的自由创造力的释放和驱动,既不是被创造的对象,也不是被认识的对象,而是一种抽象的相关物,一个超越任何目的的目的。正是因为这种超越,诗便像柏拉图的“音乐”一样,享有对所有艺术的普遍控制力——对寓意着美的所有艺术的统治。戏剧的诗性意义之于戏剧的关系恰如灵魂之于人的关系。导演透过生活的表象,从中捕捉到、摄取到最具本质的精神,并以具体的表现方式呈现于舞台演出,并使之总体呈现出诗化的氛围和总体的诗性意义。诗性意义的总体传达体现了作为实践者和创造者的导演的诗性观念,诗性意义的传达依赖于导演的诗性直觉和诗性观念。导演通过创造作品的全部要素和复杂结构,在演出中实现诗性意义的总体呈现,也就是说,戏剧的诗是行动的诗,诗性意义将诗的本质及其内容,借助创造性直觉(对于舞台形式和形态的直觉)的方式将之客观化。王佳纳导演富有创造力的审美过程和艺术活动充满了诗性意味,这些富有创造性的诗性意味,在艺术作品中所体现的诗性观念,所创造的诗性意义使她的作品充满了抒情诗一样的唯美气息,从而令其作品获得了本质上的诗性意义和诗性品格。

图121 导演查丽芳

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。