一、大气层

1.大气的垂直分层

由于地球引力场的作用,大气的密度随高度增加而迅速减小,并逐步过渡到宇宙空间与星际物质相连接。根据大气在垂直方向上的温度、成分、密度、电离等物理性质和运动状况,可以把大气分为对流层、平流层、中间层、暖层和散逸层。

对流层是靠近地面的大气层的最底层,它的高度并不稳定,随纬度和季节的不同而变化。在高纬度地区平均为8~9km,在中纬度地区平均为10~12km,在低纬度地区平均为17~18km。对流层因低层空气受热膨胀而上升,高层的空气由于冷缩而下降,形成了强烈的对流运动,并由此产生大地的风雨雷电、云雾冰雪现象。

从对流层以上到50km左右为平流层,此层空气比较平稳,很少进行交换,空气不再受下垫面的影响,该处臭氧密度大,吸收的紫外线能转化为氧分子的动能所致。平流层以上80~85km的气层,叫中间层。它的主要特点是气温随高度升高而迅速下降,可达- 100℃左右。该层有相当强烈的垂直运动,太空的流星降到中间层时就烧毁了。自中间层顶至800km高空为暖层,是人造卫星到达的地区。这一层大气密度小,只含大气总质量的0.5%,但温度随高度增加而迅速升高,可达1000℃以上。暖层顶之上,大气十分稀薄,离地面远,受地球引力约束微弱,一些高速运动的空气质点就能散逸到星际空间,所以本层称为散逸层。它是大气圈与星际空间的过渡带,即大气上界。

2.温室气体与温室效应

温室气体是大气中的微量气体,包括水气、二氧化碳、甲烷、氧化亚氮。虽然它们在大气中所占比例很小,但由于它们吸收和放射长波或红外辐射,在地球能量收支中起着基本的作用。温室气体的排放有两种来源,即自然源和人类活动排放源。人类排放的温室体主要有CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs(全氟化碳)和SF6,其中对气体变化影响最大的二氧化碳。它产生的增温就占所有温室气体总增温效应的63%。

所谓温室效应(greenhouse effect)就是太阳辐射热的散发受到大气层低层的CO2和水蒸气等物质的吸收和阻隔。据计算,如果没有温室效应,地球的平均温度将只有- 18℃左右。排放温室气体的人类活动中,最显著的是化石能源燃烧活动排放CO2。在化石能源中,煤含碳量最高,石油次之,天然气较低;化石能源开采过程中的煤炭瓦斯、天然气泄漏会排放CO2和甲烷;热带森林砍伐面积缩小既增加CO2排放又减少对CO2利用;各类废弃物排放CO2、甲烷和氧化亚氮等。

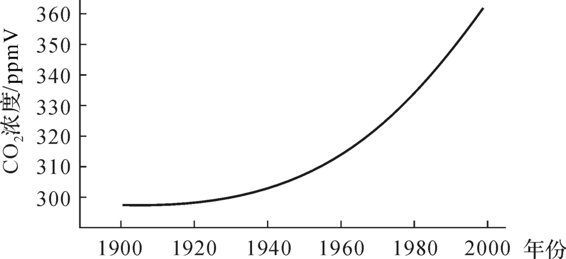

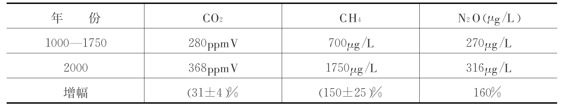

在18世纪中期大气中CO2的浓度水平大致稳定地维持在0.028%。从1750年开始,大致在工业革命开始年代,CO2浓度开始上升,到20世纪初为0.03%,到1986年则增加到0.0345%,到2000年已达到0.0368%。根据夏威夷气象观察站长期连续观察,CO2浓度自1957年以来都是直线上升的,大致从315ppmV上升到2000年的368ppmV。从图12-4可以清楚地看出,近半个世纪的CO2浓度较之过去明显上升。这是由于现代工业石化燃料、废气大量排放所致。现在,全世界人类活动每年向大气排放废气达60亿多t,主要成分是CO2。表12-1是近200年大气中主要温室气体含量变化的数据。

图12-4 大气CO2浓度递增情况

表12-1 大气中近200年主要温室气体含量变化

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

CO2引起的温度升高,在全球各地并不一样。如果全球大气平均温度升高2℃,则赤道地区至多上升1.5℃,但在高纬度和极地能上升6℃以上,这样高低纬度地区之间的温差、冷空气南下与暖空气北上的趋势都将减弱。而受影响最大的则是中纬度地区,将会出现冬季不冷、夏季干旱的情况。值得指出的是,虽然温室效应与CO2浓度增加有关,但有些科学家还认为,未来全球气候的变热变冷,可能与地球物理的周期性变化也有关。

2001年1月22日,由各国科学家组成的“政府间气候变化委员会(IPCC)”,发表了100年后世界平均气温的预测报告,到2100年,世界平均气温预计要升高1.4℃至5.8℃,远远超过了1995年报告中升高1.0℃至3.5℃的预测。青藏高原是全球气候环境变化的敏感区,现在,有许多科学家认为,历史上几次大规模的物种灭绝事件,都与“温室”气候有关。2000年,中国科学院一支科考队考察了青藏高原的普若岗日冰原,普若岗日1号冰谷在近20年里退缩350m,平均每年2.5m。发生这种现象的原因是全球变暖,冰川融消增长所造成的。秘鲁的安第斯山冰川位于赤道附近,1978年科学家们测量这儿的每年冰雪融化而下降3.5m,但2000年对此冰川又进行了新的测量,其下降速度每年是50m,这是非常惊人的速度。

据计算,如果全球气温升高2℃,就会造成极地冰川扩大消融,使海平面明显上升,某些海岛和沿海低地城市将会淹没,例如太平洋小岛国图瓦卢已发出了面临“灭岛之灾”的求救信号。到2100年的时候,全球海平面升高更难预计,只要升高50cm,届时许多沿海城市将处于海平面以下,就目前有1/4人口居住的沿海将要迁移。

这种温室效应早已引起科学家的呼吁。1992年5月,联合国就全球控制CO2排放应对全球气候问题,通过了《联合国气候变化框架公约》。1997年在日本京都达成了具有法律约束力的限制温室气体排放的协议,这个协议名为《京都议定书》。中国明确支持《公约》和《京都议定书》的各项规定,但2001年3月美国政府宣布不批准《京都议定书》,因为它将限制美国的经济发展;许多国家也没有按规定时间提交排放温室气体的信息通报,因此,在气候变化问题上谈判,还得进行下去。

2007年12月3日—14日来自190多个国家代表聚集在印度尼西亚巴厘岛,参加“2007年联合国气候变化大会”。会上讨论气候变暖和温室气体减排问题,争取在2009年前达成一项新的国际协议。虽然这次大会各国在减排分配和承担义务上仍有分歧,但也取得一些进展。联合国开展计划署公布了一份《2007—2008年人类发展报告》,阐明了人类活动与全球气候变暖的关系。《报告》认为如不采取及时的措施,气候变化将成为人类的灾难。今后五六十年,由于冰川融化和降水规律改变,全球将有3.6亿人成为气候变化的难民。一旦气温升高超过2℃,地球上有20%~30%的物种面临加速灭绝的危险。目前,全球平均气温较工业化前升高了0.7℃。根据计算,要想把气温升高控制在2℃以内,人类每年只能向大气排放145亿t的CO2,但我们目前的排放量是这个数字的两倍。这意味着到2050年前CO2的排放量要降低到1990年水平的50%方能奏效。《报告》还指出,发达国家占工业化以来CO2排放总量的70%。即使在今天,发达国家排放量仍然占到45%,虽然他们的人口只占世界的15%。但是,这不是说发展中国家要等到人均排放量和发达国家一样才开始采取措施,这就需要大家共同努力。《联合国气候变化框架公约》第15次缔约方会议暨《京都议定书》第5次缔约方会议于2009年12月7日—18日在丹麦首都哥本哈根召开。由192个国家的环境部长和其他官员参加会议,共同商讨《京都议定书》一期承诺到期后的后续方案,就未来应对气候变化的全球行动签署新的协议。这是继《京都议定书》后又一具有划时代意义的全球气候协议书,毫无疑问,对地球今后的气候变化走向将产生决定性的影响。这是一次被喻为“拯救人类的最后一次机会”的会议。会议在现代化的Bella中心举行,为期两周。2012年联合国气候变化大会将在中国德州举行。

3.臭氧层与臭氧洞

在大气平流层中有一个臭氧含量很高的气层,称臭氧层。臭氧是氧气的同素异形体,是氧气的一种不稳定的形式,它由3个氧原子结合在一起,即O3。气体臭氧呈蓝色,有特殊的腥臭味。臭氧很活泼,能同许多化学物质发生反应,被还原成普通的氧分子。臭氧在大气层中体积分数只占1/1000000~1/100000。臭氧层对人类生存非常重要。由于高密度的O2和O3对太阳的紫外线辐射有强烈的吸收作用,故能有效地阻挡紫外线辐射对地表生物的杀伤力,因此说臭氧层是地球表面生物的保护伞。

20世纪70年代人们发现臭氧层中的臭氧正在减少,而且造成皮肤癌发病率增高。1985年,英国南极考察员首次报道南极上空存在“臭氧洞”,即臭氧层变薄。1995年,世界气象组织调查发现,南极上空臭氧洞已增大一倍,达2100万km2,而全球臭氧空洞总面积已达南极的2倍。到2000年10月,南极上空臭氧空洞面积超过2900km2。研究结果表明,在近20年间,平流层中的O3,每年减少0.5%~1.5%。据计算,臭氧层中臭氧浓度每减少1%,达到地球表面的紫外线则要增加2%。如果臭氧浓度下降1%,皮肤癌发病率上升25%。同时,臭氧浓度下降也会明显影响农作物大豆的产量与品质,还会使海洋中的海藻初级生物量及鱼类的繁殖力下降。

科学家经研究指出,破坏臭氧层的化学反应物很多,主要类型如氧化物、氮化物、氟化物、卤代烷化合物等,它们来自工业废气,还包括高空飞机的氧化氮气体,由土壤氮肥释放出氧化亚氮,空调和冰箱中的制冷剂——氟利昂,所以这些化合物不断排放进入平流层,被紫外线照射后变成破坏臭氧的催化剂,导致臭氧大量减少。所以,科学家早就发出呼吁:拯救臭氧层,禁止使用氯氟烃。1987年9月24日,24个国家在加拿大蒙特利尔签订了“蒙特利尔控制可破坏臭氧层物品协定”,规定到20世纪末,将氯氟烃的使用减少到1986年水平的50%”。的确,据2002年有关媒体报道,随着大气中氯化物的减少,南极上空臭氧空洞已比往年有所缩小,这是一个可喜的消息。

4.酸雨

酸雨正式的名称是为酸性沉降,它可分为“湿沉降”与“干沉降”两大类,前者指的是所有气状污染物或粒状污染物,随着雨、雪、雾或雹等降水形态而落到地面者,后者则是指在不下雨的日子,从空中降下来的落尘所带的酸性物质。我国酸雨主要是硫酸型,我国三大酸雨区分别为:西南酸雨区:是仅次于华中酸雨区的降水污染严重区域。华中酸雨区:目前已成为全国酸雨污染范围最大,中心强度最高的酸雨污染区。华东沿海酸雨区:污染强度低于华中、西南酸雨区。

在现代工业生产过程中,向大气排放大量废气,造成大气污染的另一种不良后果是酸雨。酸雨的成因是一种复杂的大气化学和物理现象;酸雨中含有多种无机酸和有机酸,绝大部分是硫酸和硝酸。pH值小于5.6的雨雪或其他形式的大气降水,均称酸雨(acid rain)。无论是工业生产或民用生活燃烧煤炭排放出来的二氧化硫,燃烧石油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,经过“云内成雨过程”,即水气凝结在硫酸根、硝酸根等凝结核上,发生液相氧化反应,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;又经过不断合并、吸附、冲刷形成较大的复合酸雨滴而降到地面上来。

从全球看,燃煤产生的烟雾毒害在19世纪末已露端倪。英国是最早实现产业革命的国家,煤烟污染也最为严重。伦敦是英国首都,又称雾都。据记载1880—1892年煤烟毒害伦敦,因支气管炎死亡人数达千余人,但未引起政府的重视,煤烟污染继续扩大,直至1952年发生了更多的死亡,成为有名的“伦敦烟雾事件”。据美国实测资料,1930年的雨水还没显示酸性,到1939年记录了一次pH为5.9的暴雨。第二次世界大战后,北欧和美国东北部许多地区雨、雪的酸性大大增强,pH低于3~4。20世纪90年代每年排入大气的SO2高达1.47亿t,其中70%来自煤的燃烧。我国每年SO2排放量约1500万t,平均1.6t/km2,已超过全球的平均负荷1t/km2。

酸雨被称为空气中的死神,它使土壤、江河、湖泊、土壤酸化,动植物受害。据20世纪80~90年代有关调查报告,原西德有52%的森林遭酸雨破坏,枞树变成了橘黄色。卢森堡有40%的森林被酸雨所害。挪威和瑞典2300个湖泊中,因酸雨而无鱼的达六分之一。美国东北部的湖泊受酸雨的危害也不小。20世纪80年代,我国酸雨主要出现在使用高硫煤的西南地区,重庆是受酸雨危害最严重地区之一。重庆的嘉陵江大桥,每年以0.16mm速度锈蚀,远超过瑞典斯德哥尔摩每年0.030mm的速度。1982年6月18日晚,重庆市下了一场酸雨,市郊2万亩水稻叶片很快变黄而局部枯死。90年代酸雨蔓延到长江以南地区,并逐步向北扩散。目前我国南方降雨中约有44.5%的轻度酸雨。轻度酸雨虽不直接对农作物构成危害,但对城市建筑和桥梁有缓慢侵蚀作用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。